LEIPZIG: BACHFEST 2013 beleuchtet die „VITA CHRISTI“

Bachfest Leipzig 2013 beleuchtete die „VITA CHRISTI“, 23.06.2013

von Ursula Wiegand

Das Bachfest Leipzig vom 14. bis 23. Juni stand unter dem Motto „Vita Christi“, und so waren Konzerte, Metten und weitere Darbietungen deutlich von Jesu Lebensstationen geprägt. Das Programm mit seinen 115 Veranstaltungen in Leipzig und Umgebung fand eine überaus rege Resonanz.

Bachdenkmal an der Thomaskirche, Foto Ursula Wiegand

65.000 Besucher aus 31 Nationen kamen zum diesjährigen Bachfest. Neben den Deutschen waren Gäste aus Japan, den Niederlanden, den USA und der Schweiz am stärksten vertreten. Doch selbst aus Australien, China, Indien, Argentinien, Mexiko und der Karibik reisten Musikliebhaber an.

Unter 466 Werken und 205 Solisten konnten sie wählen. Sie taten es beherzt und bescherten dem diesjährigen Bachfest mit Ticketerlösen von gut 560.000 Euro – bei stabil gebliebenen Preisen – den bisher größten Verkaufserfolg.

Die Kinder-, Jugend- und Familienreihe „b@ch für uns!“ sowie die Open-Air-Konzerte auf dem Leipziger Markt waren weitere Anziehungspunkte. Auch „die Moderne“ hielt Einzug: mehr als 10.000 Menschen verfolgten ausgewählte Konzerte per Web-Stream.

Bachs Thomaskirche, Foto Ursula Wiegand

Dass beim Thema „Vita Christi“ Kompositionen von Johann Sebastian Bach eine Schlüsselstellung innehaben, ist so sicher wie das Amen in der Thomaskirche. Christi Leben und Wirken hat er während seiner 27-jährigen Tätigkeit als Thomaskantor zum Hauptinhalt seiner Werke gemacht. Daher war es logisch, dass mit Jesu Geburt begonnen wurde und am 16. Juni trotz Sommerhitze Bachs „Weihnachts-Oratoium“ im Gewandhaus erklang.

Vom 17. bis einschließlich 20. Juni war ich vor Ort und habe diesmal Werke hören können, die sonst fast nie aufgeführt werden. So in der Thomaskirche Ludwig van Beethovens einziges Oratorium „Christus am Ölberge“.

Beethoven hatte es im Frühjahr 1803 nach einem Text von Franz Xaver Huber in nur 14 Tagen komponiert, offenbar ein Schnellschuss. Schon am 5. April jenes Jahres wurde es im Theater an der Wien uraufgeführt, wo er gerade zum Hauskapellmeister ernannt worden war. Zweimal hat er es überarbeitet, zuletzt 1811, doch mehr an Tiefgang hat das nicht gebracht.

Bachfest 2013, Gothart Stier dirigiert den Monteverdi-Chor Hamburg, Foto Gert Mothes

Daran kann auch Gothart Stier nichts ändern, der sich der Partitur mit solch einem Temperament annimmt, dass ihm die Brille ständig von der Nase zu rutschen droht. Der Monteverdi-Chor Hamburg und das Mitteldeutsche Kammerorchester stehen so gesehen ebenfalls auf verlorenem Posten. Nur die Solisten reichern dieses opernhafte, recht unausgegorene Werk mit gut geführten Stimmen an. Gleich nach der düsteren, gewaltig anschwellenden Einleitung in es-Moll gibt Jörg Dürmüller dem Christus Statur, hier ein Tenor-Part.

Glockenklar singt Miriam Meyer die sehr Mozart-affine Partie des Seraph. Mit kräftigem Bass charakterisiert Henryk Böhm den Petrus. Zuletzt zeigt Beethoven, dass er auch Fuge kann, lässt aber die Ölberg-Geschichte erneut opernhaft in triumphierendem Dur ausklingen. Der lebhafte Applaus gilt wohl eher den Interpreten als Beethoven, der es wohlweislich bei diesem einen Oratorien-Versuch belassen hat.

Wie hoch die Fallhöhe ist, hat gleich anfangs die 1724 erstmals aufgeführte Bach-Kantate „Jesu, der du meine Seele“, BWV 78 gezeigt. Zwar setzt auch Johann Sebastian auf Effekte, integriert sogar italienische und französische Traditionen und kombiniert sie mit mitteldeutschen Chorälen. Doch all’ das wird nicht zur kompositorischen Fingerübung. Bach illustriert den Text und lässt ihn in vielen Facetten schillern.

Zu den Solisten gehört jetzt auch Susanne Krumbiegel mit ihrem schönen vollen Alt. Sie kann Bachs Koloraturen gekonnt singen, während dieses Jörg Dürmüller – anders als später bei Beethoven – weniger gut gelingt.

Überzeugend gerät allen Beteiligten jedoch das letzte Werk dieses Abends: das selten gespielte „Stabat Mater“, D 383 von Franz Schubert. Hier lässt der 19-Jährige seinen romantischen Gefühlen freien Lauf, ohne ins Gefühlige abzugleiten, lässt den Chor in trauervoller Massivität starten und fordert der Sopranistin sogleich Dramatik ab.

Lächeln muss ich beim 2. Choreinsatz, ist doch eine Zeile aus Joseph Haydns Kaiserhymne zu vernehmen, im Deutschlandlied das „blüh’ im Glanze dieses Glückes“. Solche Zitate waren seinerzeit üblich und ein Kompliment.

Da überdies fast alle Komponisten Bachs Werke studiert haben, muss auch beim jungen Schubert der Chor zweimal eine Fuge singen, zuletzt beim ausgedehnten, in Dur endenden Amen. Denn Marias Trauer über ihren gekreuzigten Sohn mündet in Jubel, da sein Opfertod die Welt erlöst. Die Hamburger singen das mit hörbarer Anteilnahme. Der herzliche Beifall zeigt, dass das Publikum solche engagiert dargebotenen Entdeckungen zu schätzen weiß.

Bachfest 2013, Frieder Bernius dirigiert die Hofkapelle Stuttgart, Foto Gert Mothes

Auch „Lazarus oder Die Feier der Auferstehung“, D 689, ebenfalls von Franz Schubert, und 1863 in Wien – 35 Jahre nach seinem Tod – auf Initiative von Johannes Brahms uraufgeführt, haben sicherlich viele noch nie live erlebt. Für solche Raritäten ist dieses Bachfest zu loben, das überdies dem Geburtstagskind Richard Wagner am Eröffnungsabend mit einer Auswahl seiner Lieder Tribut gezollt hat.

In der Nikolaikirche erwecken nun der Kammerchor und die Hofkapelle Stuttgart unter der Leitung von Frieder Bernius diesen „Lazarus“, Schuberts einziges Oratorium, zu neuem Leben – soweit es Schubert zulässt.

Bibelfeste wissen, dass Jesus den schon beerdigten Lazarus wieder auferweckt hat. Zahlreiche Maler zeigen in ihren Bildern einen von Leichentüchern umwickelten Lazarus, der seinem Grabe entsteigt, was als Hinweis auf Christi spätere Auferstehung gedeutet wird.

Doch diesen Schluss finden wir bei Schubert nicht. Seine äußerst sorgfältige Reinschrift von 1820 bricht nach 262 Seiten noch vor der Beerdigung des Lazarus ab. Ein Punkt nach dem letzten Manuskriptsatz, danach noch ein „Und“. Das war’s.

Die penible Reinschrift lässt annehmen, dass Schubert diesen Auftrag fest in der Tasche hatte oder sicher war, mit diesem Oratorium alsbald eine Chance zu haben. War das strikte Verbot von Oratorien-Aufführungen im damaligen kaiserlich-königlichen Österreich der Grund für die Nicht-Beendigung? Oder waren es Glaubenszweifel, die Schubert die Fortsetzung unmöglich machten? Das sind ungelöste Rätsel.

Jedenfalls ist dieses rd. 90-minütige Fragment von großer Todesfurcht und Trauer geprägt, schließlich auch von einer Fügung ins Unvermeidliche. Bernius und die Seinen tun alles für dieses unvollendete, aber durchaus interessante Werk, das allerdings auf die Spannung fördernde Unterteilung in Rezitative und Arien verzichtet.

Die Solisten überzeugen ebenfalls, nicht nur mit ihren Stimmen, sondern auch in der gelungenen Zeichnung der unterschiedlichen Charaktere. So hat Lazarus in Andreas Weller (Tenor) den passenden Interpreten gefunden, der seine Todesangst ebenso hörbar macht wie die dann einkehrende Gelassenheit. Ebenfalls im Tenorfach agiert sein Freund Nathanael, gut gesungen von Tilman Lichdi.

Die Rollen der beiden Schwestern Maria und Martha hat Schubert zwei Sopranistinnen zugeordnet. Sarah Wegener gibt die sanfte, gefühlvolle Maria, Johanna Winkel die handfestere Martha. Hinzu kommt Sophie Harmsen (Mezzo) als Jemina, eigentlich eine Tochter Hiobs aus dem Alten Testament.

Nur Simon, der erst in der so bezeichneten Zweiten Handlung über ein Gräberfeld geht, darf seine Furcht vor dem Sterben in tieferen Lagen artikulieren. Tobias Berndt kann mit volumigem Bariton Simons Gefühlswallungen perfekt ausdrücken. Hat sich Schubert 8 Jahre vor seinem frühen Tod schon vor dem Sterben gefürchtet und für sich keine Auferstehung erwatet?

Die bei ihm fehlende Erlösung liefert gleich anschließend Johann Sebastian Bach in beeindruckender Weise nach. Mit der „Christ lag in Todesbanden“, BWV 4, seiner Kantate zum ersten Ostertag. Der gläubige Bach hat keinerlei Zweifel an der Auferstehung, an der von Jesus schon gar nicht. Nach der „Sinfonia“, einer ergreifenden, melodienreichen Instrumentaleinleitung, kulminieren die folgenden Verse in einem stets wiederkehrenden, ausgiebigen Halleluja, das den Auferstandenen preist und allen Gläubigen die Erlösungsgewissheit verschafft. Auch Bachs gesanglichen Anforderungen sind die Solisten gewachsen und stellen ihr Können unter Beweis. Lang anhaltender Jubel belohnt alle Beteiligten.

Bachfest 2013, Sir John Eliot Gardiner dirigiert die Johannes-Passion, Foto Gert Mothes

Doch weit übertroffen wird diese Zustimmung durch die hoch verdienten Bravos, die Sir John Eliot Gardiner nach der Aufführung der „Johannes-Passion“, BWV 245, in der ausverkauften Thomaskirche entgegenbranden.

Gewiss wird damit auch der Mann geehrt, der im Jahr 2000, zu Bachs 250. Todestag, dessen gesamte Kantaten in diversen Kirchen aufgeführt hat. Der intensive und freudige Applaus gilt aber weit mehr der ganz eigenen, ja vollkommenen Art, wie er – gemeinsam mit seinem Monteverdi Choir und den English Baroque Soloists – die Zuhörer an Christi Leidensweg teilhaben lässt.

Mit weit schwingenden Gesten zieht er die Melodiebögen, nichts ist forciert oder überpointiert. Selbstverständlich strömt die Musik. Gardiner lässt Bach sprechen, nur ihn, und das ist beglückend und faszinierend zugleich. Der Chor, der das Geschehen farb- und ausdrucksreich begleitet, hat daran einen wesentlichen Anteil.

Ebenso gilt das für den exzellenten Mark Padmore als Evangelisten, ein international gefragter Interpret dieser Rolle. Der ist mehr als ein bloßer Chronist. Wie er das „Barrabas aber war ein Mörder“ gestaltet, lässt zittern. Noch mehr berührt, wie er Petrus nach der Verleugnung Jesu herzerweichend weinen lässt.

Diese Sonderklasse erreichen die übrigen Solisten nicht, steigern sich aber im Verlauf. Der Bass von Matthew Brook (Jesus) lässt anfangs die dem Gottessohn zustehende Power vermissen und hat einige Probleme mit der Tiefe.

Hannah Morrison (Sopran) singt zwar mutig frei heraus, kann aber „Abrutscher“ ebenso wenig vermeiden wie Meg Bragle (Mezzo). Das „Es ist vollbracht!“ gelingt ihr jedoch überzeugend. Nicholas Mulroy (Tenor) setzt sehr auf Ausdruck, kennt aber wohl nicht die schwierige Akustik der Thomaskirche. Seine Piani kommen unten im Gotteshaus (im Gegensatz zur Empore) wahrscheinlich kaum an.

Bachfest 2013, Schlussapplaus nach der Johannes-Passion, Foto Ursula Wiegand

Peter Harvey, der den Pilatus und einige Arien singt, setzt sich mit seinem Bass so gesehen besser durch. Doch solch kleine Einwände verblassen gegenüber dem überwältigenden und bejubelten Gesamteindruck.

Zu einem Highlight ganz anderer Art wird „Dramma per Musica“, die Darbietung weltlicher Bachkantaten in der Musikalischen Komödie, Leipzigs Operettentheater.

Bachfest, Leipzigs Musikalische Komödie, Foto Ursula Wiegand

Doch erst nach der durchaus humorigen „Ouvertüre C-Dur“, TWV 55:C3 von Georg Philipp Telemann und dem „Brandenburgischen Konzert Nr. 1“ F-Dur, BWV 1046 von Johann Sebastian Bach werden zwei seiner nicht kirchlichen Kantaten in Szene gesetzt.

Dabei zeigt sich schnell, dass sein Geburtstagshymnus für den Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels mit dem Titel „Was mir behagt, ist nur die muntere Jagd“ BWV 208 wohl ein eher pflichtschuldiges Unterfangen war, allerdings ein recyceltes, ein bei einem ähnlichen Anlass vor Jahren komponiertes Stück. Die Götter Diana, Endymion, Pan und die Nymphe Pales bringen dem Herzog ein Ständchen, doch sehr amüsant ist das nicht.

Bachfest 2013, Marina Zyatkova mit Piotr Micinski, Foto Gert Mothes

Ganz anders das folgende „Schweigt stille, plaudert nicht“, BWV 211, Bachs berühmte „Kaffeekantate“. Der lustige Zank zwischen dem Kaffee süchtigen Liesgen und ihrem Vater namens Schlendrian (!) eignet sich bestens zur szenischen Aufbereitung. Mit der süßen Marina Zyatkova im wippenden Reifröckchen und dem bekennenden Kaffeehasser Piotr Micinski, der heimlich zur Zigarette und Weinflasche greift, wird das eine putzmuntere Angelegenheit. Beide geben ihrem Affen singend und spielend so richtig Zucker, machen das aber mit selbstironischem Können.

Die hübsche Kleine, die sich lieber um ihren Kaffee- als um ihren Liebeskonsum kümmert, macht dem Papa stets wechselnde Sorgenfalten. Denn der möchte sie unter die Haube bringen, doch Männer interessieren sie zunächst gar nicht.

Bachfest 2013 Alberto ter Doest und Marina Zyatkova, Foto Ursula Wiegand

Als aber ein ansehnlicher Mann mit einer Kaffeekanne auf dem Kopf erscheint, sie anhimmelt und ihr bald ständig Kaffee einschenkt, verliebt sie sich sofort. Eine stumme Rolle, gespielt von Alberto ter Doest, zuvor der gefeierte Fürst in der Jagdkantate.

Das kleine Stück wird zum großen Spaß, zumal sich das Combattimento Consort Amsterdam unter Jan Willem de Vriend ebenso so munter ins Zeug legt. Und es passt auch zum Thema „Vita Christi“, hat doch Jesus, wie die Evangelisten berichten, auf der Hochzeit zu Kanaa mitgefeiert und für wundersamen Weinnachschub gesorgt.

Das Bachfest steht jedoch nicht nur für großartige Musik, sondern auch für recht kurze Nächte, nicht nur bei denjenigen, die nach den Konzerten noch in die Moritz-Bastei zu den jazzigen Bach-Reflections eilen. Leipzigs warme Sommernächte verlocken zum Draußensitzen. Dennoch sind die morgendlichen Gottesdienste, die freundlicherweise um 09.30 Uhr beginnen, stets sehr gut besucht. Denn auch in diesem Rahmen wird Hochwertiges geboten.

Bachfest 2013, Gotthold Schwarz in der Peterskirche, Foto Ursula Wiegand

Dass Gotthold Schwarz und das Bach Consort Leipzig Bachs Vorgänger in der Peterskirche musikalisch zu Worte kommen lassen, freut mich besonders. Eine ähnliche Wahl trifft der junge Dirigent Ludwig Böhme – zusammen mit dem Kammerchor Josquin des Préz und dem Leipziger Barockorchester – tagsdarauf in der Thomaskirche.

Bachfest 2013, Tobias Hunger, Tenor, Foto Ursula Wiegand

Bei beiden Metten fällt mir der Tenor Tobias Hunger positiv auf. Der gestaltet sie Bachschen Koloraturen mit Körpereinsatz und schwingt mit, was seinem Singen Volumen und eine besondere Geschmeidigkeit verleiht.

Auch die Katholische Propsteikirche schließt sich diesem Trend zur Alten Musik an und setzt neben Johann Sebastian Bach insbesondere auf Heinrich Schütz, dem sich – wie könnte es anders sein – das Schütz Consort Leipzig unter Oliver Burse versiert widmen. So gesehen brachten in diesem Jahr auch die Kirchen so manches, was sonst nur selten zu hören ist. Das Bachfest wurde so zur Fundgrube für Entdecker, selbst wenn es traditionsgemäß mit Bachs „Messe h-Moll“ in der Thomaskirche endete.

Das nächste Bachfest Leipzig vom 13.-22. Juni 2014 könnte weitere Überraschungen bieten. Schon das Motto „die wahre Art“ klingt ungewöhnlich. Es bezieht sich auf den 300. Geburtstag von Carl Philipp Emanuel Bach und sein bedeutendstes Lehr- und Studienwerk „Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen“.

Der Vorverkauf beginnt am 15. Oktober 2013. Siehe unter www.bachfestleipzig.de

BACHFEST LEIPZIG 2013 beleuchtet die „VITA CHRISTI“

Bachfest Leipzig 2013 beleuchtete die „VITA CHRISTI“, 23.06.2013

von Ursula Wiegand

Das Bachfest Leipzig vom 14. bis 23. Juni stand unter dem Motto „Vita Christi“, und so waren Konzerte, Metten und weitere Darbietungen deutlich von Jesu Lebensstationen geprägt. Das Programm mit seinen 115 Veranstaltungen in Leipzig und Umgebung fand eine überaus rege Resonanz.

Bachdenkmal an der Thomaskirche, Foto Ursula Wiegand

65.000 Besucher aus 31 Nationen kamen zum diesjährigen Bachfest. Neben den Deutschen waren Gäste aus Japan, den Niederlanden, den USA und der Schweiz am stärksten vertreten. Doch selbst aus Australien, China, Indien, Argentinien, Mexiko und der Karibik reisten Musikliebhaber an.

Unter 466 Werken und 205 Solisten konnten sie wählen. Sie taten es beherzt und bescherten dem diesjährigen Bachfest mit Ticketerlösen von gut 560.000 Euro – bei stabil gebliebenen Preisen – den bisher größten Verkaufserfolg.

Die Kinder-, Jugend- und Familienreihe „b@ch für uns!“ sowie die Open-Air-Konzerte auf dem Leipziger Markt waren weitere Anziehungspunkte. Auch „die Moderne“ hielt Einzug: mehr als 10.000 Menschen verfolgten ausgewählte Konzerte per Web-Stream.

Bachs Thomaskirche, Foto Ursula Wiegand

Dass beim Thema „Vita Christi“ Kompositionen von Johann Sebastian Bach eine Schlüsselstellung innehaben, ist so sicher wie das Amen in der Thomaskirche. Christi Leben und Wirken hat er während seiner 27-jährigen Tätigkeit als Thomaskantor zum Hauptinhalt seiner Werke gemacht. Daher war es logisch, dass mit Jesu Geburt begonnen wurde und am 16. Juni trotz Sommerhitze Bachs „Weihnachts-Oratoium“ im Gewandhaus erklang.

Vom 17. bis einschließlich 20. Juni war ich vor Ort und habe diesmal Werke hören können, die sonst fast nie aufgeführt werden. So in der Thomaskirche Ludwig van Beethovens einziges Oratorium „Christus am Ölberge“.

Beethoven hatte es im Frühjahr 1803 nach einem Text von Franz Xaver Huber in nur 14 Tagen komponiert, offenbar ein Schnellschuss. Schon am 5. April jenes Jahres wurde es im Theater an der Wien uraufgeführt, wo er gerade zum Hauskapellmeister ernannt worden war. Zweimal hat er es überarbeitet, zuletzt 1811, doch mehr an Tiefgang hat das nicht gebracht.

Bachfest 2013, Gothart Stier dirigiert den Monteverdi-Chor Hamburg, Foto Gert Mothes

Daran kann auch Gothart Stier nichts ändern, der sich der Partitur mit solch einem Temperament annimmt, dass ihm die Brille ständig von der Nase zu rutschen droht. Der Monteverdi-Chor Hamburg und das Mitteldeutsche Kammerorchester stehen so gesehen ebenfalls auf verlorenem Posten. Nur die Solisten reichern dieses opernhafte, recht unausgegorene Werk mit gut geführten Stimmen an. Gleich nach der düsteren, gewaltig anschwellenden Einleitung in es-Moll gibt Jörg Dürmüller dem Christus Statur, hier ein Tenor-Part.

Glockenklar singt Miriam Meyer die sehr Mozart-affine Partie des Seraph. Mit kräftigem Bass charakterisiert Henryk Böhm den Petrus. Zuletzt zeigt Beethoven, dass er auch Fuge kann, lässt aber die Ölberg-Geschichte erneut opernhaft in triumphierendem Dur ausklingen. Der lebhafte Applaus gilt wohl eher den Interpreten als Beethoven, der es wohlweislich bei diesem einen Oratorien-Versuch belassen hat.

Wie hoch die Fallhöhe ist, hat gleich anfangs die 1724 erstmals aufgeführte Bach-Kantate „Jesu, der du meine Seele“, BWV 78 gezeigt. Zwar setzt auch Johann Sebastian auf Effekte, integriert sogar italienische und französische Traditionen und kombiniert sie mit mitteldeutschen Chorälen. Doch all’ das wird nicht zur kompositorischen Fingerübung. Bach illustriert den Text und lässt ihn in vielen Facetten schillern.

Zu den Solisten gehört jetzt auch Susanne Krumbiegel mit ihrem schönen vollen Alt. Sie kann Bachs Koloraturen gekonnt singen, während dieses Jörg Dürmüller – anders als später bei Beethoven – weniger gut gelingt.

Überzeugend gerät allen Beteiligten jedoch das letzte Werk dieses Abends: das selten gespielte „Stabat Mater“, D 383 von Franz Schubert. Hier lässt der 19-Jährige seinen romantischen Gefühlen freien Lauf, ohne ins Gefühlige abzugleiten, lässt den Chor in trauervoller Massivität starten und fordert der Sopranistin sogleich Dramatik ab.

Lächeln muss ich beim 2. Choreinsatz, ist doch eine Zeile aus Joseph Haydns Kaiserhymne zu vernehmen, im Deutschlandlied das „blüh’ im Glanze dieses Glückes“. Solche Zitate waren seinerzeit üblich und ein Kompliment.

Da überdies fast alle Komponisten Bachs Werke studiert haben, muss auch beim jungen Schubert der Chor zweimal eine Fuge singen, zuletzt beim ausgedehnten, in Dur endenden Amen. Denn Marias Trauer über ihren gekreuzigten Sohn mündet in Jubel, da sein Opfertod die Welt erlöst. Die Hamburger singen das mit hörbarer Anteilnahme. Der herzliche Beifall zeigt, dass das Publikum solche engagiert dargebotenen Entdeckungen zu schätzen weiß.

Bachfest 2013, Frieder Bernius dirigiert die Hofkapelle Stuttgart, Foto Gert Mothes

Auch „Lazarus oder Die Feier der Auferstehung“, D 689, ebenfalls von Franz Schubert, und 1863 in Wien – 35 Jahre nach seinem Tod – auf Initiative von Johannes Brahms uraufgeführt, haben sicherlich viele noch nie live erlebt. Für solche Raritäten ist dieses Bachfest zu loben, das überdies dem Geburtstagskind Richard Wagner am Eröffnungsabend mit einer Auswahl seiner Lieder Tribut gezollt hat.

In der Nikolaikirche erwecken nun der Kammerchor und die Hofkapelle Stuttgart unter der Leitung von Frieder Bernius diesen „Lazarus“, Schuberts einziges Oratorium, zu neuem Leben – soweit es Schubert zulässt.

Bibelfeste wissen, dass Jesus den schon beerdigten Lazarus wieder auferweckt hat. Zahlreiche Maler zeigen in ihren Bildern einen von Leichentüchern umwickelten Lazarus, der seinem Grabe entsteigt, was als Hinweis auf Christi spätere Auferstehung gedeutet wird.

Doch diesen Schluss finden wir bei Schubert nicht. Seine äußerst sorgfältige Reinschrift von 1820 bricht nach 262 Seiten noch vor der Beerdigung des Lazarus ab. Ein Punkt nach dem letzten Manuskriptsatz, danach noch ein „Und“. Das war’s.

Die penible Reinschrift lässt annehmen, dass Schubert diesen Auftrag fest in der Tasche hatte oder sicher war, mit diesem Oratorium alsbald eine Chance zu haben. War das strikte Verbot von Oratorien-Aufführungen im damaligen kaiserlich-königlichen Österreich der Grund für die Nicht-Beendigung? Oder waren es Glaubenszweifel, die Schubert die Fortsetzung unmöglich machten? Das sind ungelöste Rätsel.

Jedenfalls ist dieses rd. 90-minütige Fragment von großer Todesfurcht und Trauer geprägt, schließlich auch von einer Fügung ins Unvermeidliche. Bernius und die Seinen tun alles für dieses unvollendete, aber durchaus interessante Werk, das allerdings auf die Spannung fördernde Unterteilung in Rezitative und Arien verzichtet.

Die Solisten überzeugen ebenfalls, nicht nur mit ihren Stimmen, sondern auch in der gelungenen Zeichnung der unterschiedlichen Charaktere. So hat Lazarus in Andreas Weller (Tenor) den passenden Interpreten gefunden, der seine Todesangst ebenso hörbar macht wie die dann einkehrende Gelassenheit. Ebenfalls im Tenorfach agiert sein Freund Nathanael, gut gesungen von Tilman Lichdi.

Die Rollen der beiden Schwestern Maria und Martha hat Schubert zwei Sopranistinnen zugeordnet. Sarah Wegener gibt die sanfte, gefühlvolle Maria, Johanna Winkel die handfestere Martha. Hinzu kommt Sophie Harmsen (Mezzo) als Jemina, eigentlich eine Tochter Hiobs aus dem Alten Testament.

Nur Simon, der erst in der so bezeichneten Zweiten Handlung über ein Gräberfeld geht, darf seine Furcht vor dem Sterben in tieferen Lagen artikulieren. Tobias Berndt kann mit volumigem Bariton Simons Gefühlswallungen perfekt ausdrücken. Hat sich Schubert 8 Jahre vor seinem frühen Tod schon vor dem Sterben gefürchtet und für sich keine Auferstehung erwatet?

Die bei ihm fehlende Erlösung liefert gleich anschließend Johann Sebastian Bach in beeindruckender Weise nach. Mit der „Christ lag in Todesbanden“, BWV 4, seiner Kantate zum ersten Ostertag. Der gläubige Bach hat keinerlei Zweifel an der Auferstehung, an der von Jesus schon gar nicht. Nach der „Sinfonia“, einer ergreifenden, melodienreichen Instrumentaleinleitung, kulminieren die folgenden Verse in einem stets wiederkehrenden, ausgiebigen Halleluja, das den Auferstandenen preist und allen Gläubigen die Erlösungsgewissheit verschafft. Auch Bachs gesanglichen Anforderungen sind die Solisten gewachsen und stellen ihr Können unter Beweis. Lang anhaltender Jubel belohnt alle Beteiligten.

Bachfest 2013, Sir John Eliot Gardiner dirigiert die Johannes-Passion, Foto Gert Mothes

Doch weit übertroffen wird diese Zustimmung durch die hoch verdienten Bravos, die Sir John Eliot Gardiner nach der Aufführung der „Johannes-Passion“, BWV 245, in der ausverkauften Thomaskirche entgegenbranden.

Gewiss wird damit auch der Mann geehrt, der im Jahr 2000, zu Bachs 250. Todestag, dessen gesamte Kantaten in diversen Kirchen aufgeführt hat. Der intensive und freudige Applaus gilt aber weit mehr der ganz eigenen, ja vollkommenen Art, wie er – gemeinsam mit seinem Monteverdi Choir und den English Baroque Soloists – die Zuhörer an Christi Leidensweg teilhaben lässt.

Mit weit schwingenden Gesten zieht er die Melodiebögen, nichts ist forciert oder überpointiert. Selbstverständlich strömt die Musik. Gardiner lässt Bach sprechen, nur ihn, und das ist beglückend und faszinierend zugleich. Der Chor, der das Geschehen farb- und ausdrucksreich begleitet, hat daran einen wesentlichen Anteil.

Ebenso gilt das für den exzellenten Mark Padmore als Evangelisten, ein international gefragter Interpret dieser Rolle. Der ist mehr als ein bloßer Chronist. Wie er das „Barrabas aber war ein Mörder“ gestaltet, lässt zittern. Noch mehr berührt, wie er Petrus nach der Verleugnung Jesu herzerweichend weinen lässt.

Diese Sonderklasse erreichen die übrigen Solisten nicht, steigern sich aber im Verlauf. Der Bass von Matthew Brook (Jesus) lässt anfangs die dem Gottessohn zustehende Power vermissen und hat einige Probleme mit der Tiefe.

Hannah Morrison (Sopran) singt zwar mutig frei heraus, kann aber „Abrutscher“ ebenso wenig vermeiden wie Meg Bragle (Mezzo). Das „Es ist vollbracht!“ gelingt ihr jedoch überzeugend. Nicholas Mulroy (Tenor) setzt sehr auf Ausdruck, kennt aber wohl nicht die schwierige Akustik der Thomaskirche. Seine Piani kommen unten im Gotteshaus (im Gegensatz zur Empore) wahrscheinlich kaum an.

Bachfest 2013, Schlussapplaus nach der Johannes-Passion, Foto Ursula Wiegand

Peter Harvey, der den Pilatus und einige Arien singt, setzt sich mit seinem Bass so gesehen besser durch. Doch solch kleine Einwände verblassen gegenüber dem überwältigenden und bejubelten Gesamteindruck.

Zu einem Highlight ganz anderer Art wird „Dramma per Musica“, die Darbietung weltlicher Bachkantaten in der Musikalischen Komödie, Leipzigs Operettentheater.

Bachfest, Leipzigs Musikalische Komödie, Foto Ursula Wiegand

Doch erst nach der durchaus humorigen „Ouvertüre C-Dur“, TWV 55:C3 von Georg Philipp Telemann und dem „Brandenburgischen Konzert Nr. 1“ F-Dur, BWV 1046 von Johann Sebastian Bach werden zwei seiner nicht kirchlichen Kantaten in Szene gesetzt.

Dabei zeigt sich schnell, dass sein Geburtstagshymnus für den Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels mit dem Titel „Was mir behagt, ist nur die muntere Jagd“ BWV 208 wohl ein eher pflichtschuldiges Unterfangen war, allerdings ein recyceltes, ein bei einem ähnlichen Anlass vor Jahren komponiertes Stück. Die Götter Diana, Endymion, Pan und die Nymphe Pales bringen dem Herzog ein Ständchen, doch sehr amüsant ist das nicht.

Bachfest 2013, Marina Zyatkova mit Piotr Micinski, Foto Gert Mothes

Ganz anders das folgende „Schweigt stille, plaudert nicht“, BWV 211, Bachs berühmte „Kaffeekantate“. Der lustige Zank zwischen dem Kaffee süchtigen Liesgen und ihrem Vater namens Schlendrian (!) eignet sich bestens zur szenischen Aufbereitung. Mit der süßen Marina Zyatkova im wippenden Reifröckchen und dem bekennenden Kaffeehasser Piotr Micinski, der heimlich zur Zigarette und Weinflasche greift, wird das eine putzmuntere Angelegenheit. Beide geben ihrem Affen singend und spielend so richtig Zucker, machen das aber mit selbstironischem Können.

Die hübsche Kleine, die sich lieber um ihren Kaffee- als um ihren Liebeskonsum kümmert, macht dem Papa stets wechselnde Sorgenfalten. Denn der möchte sie unter die Haube bringen, doch Männer interessieren sie zunächst gar nicht.

Bachfest 2013 Alberto ter Doest und Marina Zyatkova, Foto Ursula Wiegand

Als aber ein ansehnlicher Mann mit einer Kaffeekanne auf dem Kopf erscheint, sie anhimmelt und ihr bald ständig Kaffee einschenkt, verliebt sie sich sofort. Eine stumme Rolle, gespielt von Alberto ter Doest, zuvor der gefeierte Fürst in der Jagdkantate.

Das kleine Stück wird zum großen Spaß, zumal sich das Combattimento Consort Amsterdam unter Jan Willem de Vriend ebenso so munter ins Zeug legt. Und es passt auch zum Thema „Vita Christi“, hat doch Jesus, wie die Evangelisten berichten, auf der Hochzeit zu Kanaa mitgefeiert und für wundersamen Weinnachschub gesorgt.

Das Bachfest steht jedoch nicht nur für großartige Musik, sondern auch für recht kurze Nächte, nicht nur bei denjenigen, die nach den Konzerten noch in die Moritz-Bastei zu den jazzigen Bach-Reflections eilen. Leipzigs warme Sommernächte verlocken zum Draußensitzen. Dennoch sind die morgendlichen Gottesdienste, die freundlicherweise um 09.30 Uhr beginnen, stets sehr gut besucht. Denn auch in diesem Rahmen wird Hochwertiges geboten.

Bachfest 2013, Gotthold Schwarz in der Peterskirche, Foto Ursula Wiegand

Dass Gotthold Schwarz und das Bach Consort Leipzig Bachs Vorgänger in der Peterskirche musikalisch zu Worte kommen lassen, freut mich besonders. Eine ähnliche Wahl trifft der junge Dirigent Ludwig Böhme – zusammen mit dem Kammerchor Josquin des Préz und dem Leipziger Barockorchester – tagsdarauf in der Thomaskirche.

Bachfest 2013, Tobias Hunger, Tenor, Foto Ursula Wiegand

Bei beiden Metten fällt mir der Tenor Tobias Hunger positiv auf. Der gestaltet sie Bachschen Koloraturen mit Körpereinsatz und schwingt mit, was seinem Singen Volumen und eine besondere Geschmeidigkeit verleiht.

Auch die Katholische Propsteikirche schließt sich diesem Trend zur Alten Musik an und setzt neben Johann Sebastian Bach insbesondere auf Heinrich Schütz, dem sich – wie könnte es anders sein – das Schütz Consort Leipzig unter Oliver Burse versiert widmen. So gesehen brachten in diesem Jahr auch die Kirchen so manches, was sonst nur selten zu hören ist. Das Bachfest wurde so zur Fundgrube für Entdecker, selbst wenn es traditionsgemäß mit Bachs „Messe h-Moll“ in der Thomaskirche endete.

Das nächste Bachfest Leipzig vom 13.-22. Juni 2014 könnte weitere Überraschungen bieten. Schon das Motto „die wahre Art“ klingt ungewöhnlich. Es bezieht sich auf den 300. Geburtstag von Carl Philipp Emanuel Bach und sein bedeutendstes Lehr- und Studienwerk „Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen“.

Der Vorverkauf beginnt am 15. Oktober 2013. Siehe unter www.bachfestleipzig.de

INGOLSTADT: GINEVRA DI SCOZIA – zum 250. Geburtstag von Simon Mayr

INGOLSTADT: GINEVRA DI SCOZIA – Zum 250. Geburtstag von Simon Mayr am 14.06. 2013 (Werner Häußner)

Auch wenn die letzten Reflexe einer überwundenen Musikgeschichtsschreibung immer noch in einigen Köpfen spuken: Es ist nicht so, dass Genies wie Verdi und Wagner vom Himmel fallen. Längst hat die seriöse wissenschaftliche Aufarbeitung den Geniekult des 19. und 20. Jahrhunderts überwunden, manchen „Kleinmeister“ rehabilitiert, vor allem deutlich gemacht, dass die unbezweifelbar großen, bestimmenden Fixsterne einer Epoche aus dem Vollen der Tradition und ihrer musikalischen Umgebung geschöpft haben.

So ist auch das Interesse an dem bayerisch-italienischen Komponisten, Pädagogen und Gelehrten Johann Simon Mayr in den letzten 20 Jahren nicht nur gewachsen, weil man in Ingolstadt und Bergamo einen peripheren Tonsetzer zum musikalischen Lokalgott hochstilisiert. Sondern weil sich – je mehr Quellen zur Verfügung stehen, desto klarer – abzeichnet, wie entscheidend Mayr die Musikwelt im Italien der Jahre 1800 bis 1825 geprägt hat, wie intensiv nicht nur sein Schüler Gaetano Donizetti auf seinen bahnbrechenden Entwicklungen aufgebaut hat. Und Verdi hat, wie wir von ihm selbst wissen, „seinen“ Mayr gut gekannt.

Das ist nun noch kein Grund, die Musik des Wahl-Italieners über den Rahmen wissenschaftlicher Studien oder Editionen hinaus in die lebendige musikalische Szene von heute einzubringen. So reizvoll ein klingendes Opernmuseum sein kann – auch das muss es hin und wieder geben –, sind derlei Wiederbelebungsversuche meist nur punktuell interessant. Der Zeitgenosse nimmt’s zur Kenntnis und wendet sich weiter.

Bei Giovanni Simone Mayr liegt der Fall anders. Das haben die Aufführungen der letzten Jahre erwiesen. Seiner „Medea in Corinto“ ging schon immer der Ruf voraus, ein zeitlos bewegendes Musikdrama zu sein. Aber es hat sich gezeigt, dass auch andere Werke Mayrs im Jetzt und Heute bestehen können. Zuletzt wurde das Anfang des Jahres mit einer Münchner Produktion von „Adelasia ed Aleramo“ bewiesen – eine Oper, deren Titel selbst Mayr-Kennern und Liebhabern nicht ohne weiteres geläufig war.

Zum 250. Geburtstag des Komponisten aus Mendorf haben die Stadt Ingolstadt – wo Mayr studiert hat –, die rührige Simon-Mayr-Gesellschaft und der Bayerische Rundfunk ein Projekt realisiert, das einen weiteren Schritt in der Mayr-Renaissance geht: In Ingolstadt wurde „Ginevra di Scozia“ konzertant aufgeführt – und das am Abend des Geburtstags. Gäste aus Bergamo, wo die Aufführung am 16. Juni wiederholt wird, und Musikfreunde aus aller Welt saßen im Publikum; die Präsenz zahlreicher Politiker aus der Region ließ den Stolz spüren, mit dem man in Mayrs Heimat seiner Person und seinem Wirken begegnet. Ein wissenschaftliches Symposion begleitete die Aufführung. Und eine örtliche Brauerei ließ es sich nicht nehmen, ein Zwickl-Bier als Simon Mayr gewidmete Jubiläums-Abfüllung zu kreieren, dessen Vorräte in der Pause bald ausverkauft waren.

Mayr als Erfüller einer Tradition, Mayr als Wegbereiter, aber auch Mayr als eigenständig originelle Persönlichkeit: Die Aufführung von „Ginevra di Scozia“ ließ den Jubilar in allen Facetten hörbar werden. Schon die Ouvertüre gab den Fingerzeig, woher Rossini seine aparte Bläserbehandlung gelernt hat, verwies im frisch erfundenen Allegro auf das Erbe Mozarts, ließ aber auch unverkennbar Mayrs Handschrift erkennen. Die Cavatina, mit der sich Ginevra vorstellt, ist Mozart, in romantischen Belcanto transferiert; diejenige ihres Gegenspielers Polinesso wird nicht nur von einem der berühmten Bläsersoli Mayrs – hier für Englischhorn – eingeleitet, sondern ist ein Beispiel für die glückliche Hand Mayrs bei der musikalischen Charakterisierung seiner Textvorlagen. Das Crescendo zum Entrée Ariodantes könnte glatt von Rossini sein – wenn der nicht erst zehn Jahre später die Bühne betreten hätte. Und die Nachtstimmung, die Mayr mit Hilfe einer betörenden Klarinette schildert, klingt so, als habe sie Weber zwanzig Jahre später in seine romantische Sphäre übertragen.

Vielleicht noch mehr als die vielen Verweise auf die Musik der Generation nach 1815 beeindrucken die beiden großen Finali, die Mayr für seine „Ginevra“ geschaffen hat. Eine Untersuchung dieser weiträumig angelegten szenisch-musikalischen Komplexe würde sicherlich den Wert, den man ihnen beim ersten Hören spontan zugesteht, vertiefend bestätigen. Mit dem sorgfältig atmosphärisch eingesetzten Männerchor und der Vielfalt der musikalischen Formen vom einfachen Secco-Rezitativ bis zum aus dem Moment entwickelten Arioso, vom Quintett bis zum – allerdings sehr traditionell gehaltenen – Schlussrondo hat Mayr alle Mittel seiner Zeit genutzt, um die Dramatik des Geschehens formal innovativ in Musik auszudrücken.

Das Münchner Rundfunkorchester macht diese erneuernde Kraft unter der Leitung von George Petrou hörbar. Petrou, der einige Erfahrung mit Mayrs Musik hat, bevorzugt gemäßigte Tempi, einen fein ausbalancierten Mischklang, ruhevolle Phrasierungen, aber auch dynamisch kraftvolle Akzente, rhythmische Prägnanz und, wo nötig, dramatische Zuspitzung. Für Solisten des Orchesters und für Konzertmeister Markus Wolf bieten sich dankbare Aufgaben: Mayr hat Flöte, Klarinette, Englischhorn, Horn, Violine und Cello bedacht. Manchmal lässt Petrou die Sänger allerdings über die Klippe der Präzision springen, etwa, wenn er dem Tenor Mario Zeffiri (Polinesso) zu wenig Zeit lässt, seine Verzierungen auszusingen. Und der großen Szene des Ariodante im zweiten Akt, die frappierend Rossinis „Tancredi“ (1813) vorwegnimmt, fehlt das locker-gelassen ausschwingende Metrum.

Mitnichten also ist „Ginevra di Scozia“ eine reine Sänger-Oper; dafür ist Mayrs Orchester viel zu sprechend, viel zu differenziert behandelt. Dennoch: Die Stimme spielt eine dominierende Rolle, der die Ingolstädter Aufführung durch eine prominente Besetzung Tribut zollt. Mit Anna Bonitatibus war die Rolle des Ariodante mit einer erfahrenen Belcanto-Gestalterin besetzt. Diesem Ritter, der einer üblen Täuschung zum Opfer fällt, gab sie eine fast gluckisch anmutende Würde, ein edles Feuer der Gefühle. Bonitatibus betont die introvertierten Seiten der Figur, die inneren Kämpfe und mühevoll der Außenwelt verborgenen Seelenqualen. Sie setzt vielfältig schattierte Piani, eine kostbar dunkle Mezzavoce, aber auch eine gespannt leuchtende Höhe ein, um den unglücklichen Geliebten Ginevras zu charakterisieren.

Anders dagegen Polinesso, Ariodantes Konkurrent und Gegenspieler: Er bringt in der schneidenden Tenorhöhe und dem Feuerwerk seiner Verzierungen zum Ausdruck, dass er ein gleißnerischer Anti-Held ist, der täuscht, enttäuscht und betrügt; ein maskierter Spieler, dem Mayr in einer Cavatina freilich auch ein menschliches Antlitz gibt und ihn damit aus dem Klischee des Bösen löst. Mario Zeffiri zeichnete sich mit einem manchmal etwas fest sitzenden Tenor als höhensicherer Gestalter aus, der seine Erfahrung mit solchen Partien in einer sorgfältigen Textausdeutung und in sicher beherrschten technischen Kniffen einbringt.

Die Titelpartie sang Myrtó Papatanasiu: Anfangs mit reichlich enger Höhe und gekappten Legato-Bögen, konnte sie sich im Lauf des Abends steigern und erfüllte vor allem die traurige, schmerzvolle Seite Ginevras mit weich geformten Piani und anmutigen, wenn auch etwas gedeckt gebildeten lyrischen Phrasen. Mit Magdalena Hinterdobler stand als Dalinda eine stimmkräftige Nachwuchs-Sängerin auf dem Podium, die als „seconda donna“ mit einem beweglichen, dramatisch zugespitzten Mezzo im Rennen um die Gunst des Publikums begeisterten Beifall gewann. Dennoch war zu bemerken, dass die Stütze nicht durchgehend gehalten, manche Töne eher mit Kraft als mit sicherer Basis heraustrompetet wurden: eine Sache der Erfahrung und Disziplin, denn das Material der Sängerin „stimmt“.

Stimmliches Überagieren war bei Stefanie Irányi als Lurcanio zu registrieren. Im redlichen Bemühen, der Partie des treuen Bruders von Ariodante emotionales Profil zu geben, gefährdet die junge Sängerin öfter ihren Stimmsitz zugunsten einer fast schon veristischen Art, mit Hilfe von Deklamation gesteigert expressiv zu wirken. Ein zuverlässiger Einspringer für den erkrankten Kay Stiefermann war der Bariton Peter Schöne als König mit einem deutlich vom Lied geprägten gestalterischen Ansatz.

Marko Cilic in der mit einer ausdrucksvollen Arie und einigen gefühlsstarken Rezitativen ausgestatteten Nebenrolle des Vafrino brachte die technischen Voraussetzungen für das Belcanto-Singen nicht mit. Sein Tenor ist nicht korrekt gestützt, die Töne werden flach oder sind unter Druck geformt, entspanntes Gestalten ist ihm nicht möglich. Auch der Männerchor des Heinrich-Schütz-Ensembles Vornbach war, wiewohl von Martin Steidler präzis einstudiert, mit seinem „weißen“ Klang nicht das Ideal eines italienischen Opernchors.

Das Fazit: Wieder einmal hat sich die Begegnung mit einer weitgehend vergessenen Oper Simon Mayrs gelohnt (die letzte Aufführung von „Ginevra di Scozia“ war meines Wissens 2001 in Trieste, wo das Werk 1801 uraufgeführt wurde). Es ist zu hoffen, dass nach dem gesteigerten Interesse aus Anlass des Jubiläums das Engagement für Mayr nicht abflaut: Der Komponist hätte es verdient, und die Gegenwart des Musiktheater wäre auf jeden Fall bereichert.

Hinweis: Der Bayerische Rundfunk überträgt den Mitschnitt der Aufführung am 23. Juni um 19.05 Uhr in seinem Programm BR Klassik und stellt die Aufnahme als Podcast für eine Woche ins Netz (Info: www.br.de). Eine CD soll bei Oehms Classics erscheinen.

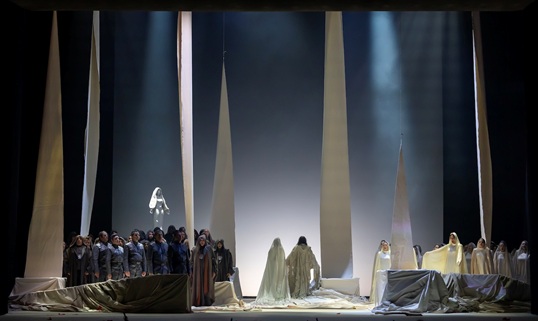

WIEN/ Staatsoper: „DIE KRAFT DER LIEBE – ein Essay über ANDREA CHENIER (16.5) / TOSCA (18.5.) und CARMEN (20.5)

WIENER STAATSOPER: Die Kraft der Liebe. ANDREA CHENIER / TOSCA und CARMEN im Mai 2013

Es ist immer ein Genuss, die Wienerstaatsoper zu besuchen. Wenn das Licht des kristallenen Kronleuchters unter der Kuppel des Zuschauerraumes langsam verglimmt und die ersten Töne aus dem Orchestergraben erklingen, dann entsteht in den Zuschauerlogen die geheimnisvolle Magie, die alle Zuschauer fesselt. Der sich öffnende Vorhang gibt den Blick frei in eine Welt tief gestaffelter Bühnenprospekte, wie man sie nur auf ganz großen Bühnen der Welt findet. Und die Wiener Oper ist vielleicht die derzeit die Großartigste in der Welt der großen Künste.

Das mag vielleicht ein bisschen dick aufgetragen erscheinen, aber in einem Interview mit dem Direktor des Opernhauses Dominique Meyer, beschrieb er uns die Auslastung des Hauses mit 98 bis 100 Prozent. Diese Statistik, sehr bescheiden und schlicht von ihm vorgetragen, mag die Sogwirkung der Wiener Oper bestätigen. Die Anziehungskraft der Wiener Opernaufführungen beruht auf brillanten Stimmen, einem exzellenten Orchester und stimmigen Inszenierungskonzepten. Deshalb kann man auch Franco Zeffirilli Carmen-Inszenierung zum wiederholten Male erleben. Eine Otto Schenk Inszenierung ist Andrea Chènier und ebenso überzeugend wirkt die Tosca Inszenierung von Margarethe Wallmann.

Was haben diese drei Opern gemeinsam und was unterscheidet sie?

LIEBE! Allerdings in verschiedensten Ausprägungen, Sichtweisen und letztlich in ihrer Auswirkung auf die Liebenden.

Alle drei genannten Opern folgen veristischen Konzepten, das heißt, sie wollen die Wirklichkeit poetisch übersteigern und den Opernzuschauer emotional zum Höhepunkt treiben. Dass dies gelingt, kann man ständig neu erleben, wenn die Zuschauer nach den Arien in bravo Rufe ausbrechen. Diese bravo Rufe sind nicht nur gefällige Ovationen, sondern sie sind Gefühlsentladungen des Publikums, weil sie mitgerissen werden von dem, was sie da auf der Bühne erleben.

Sie erleben nämlich bei Andrea Chènier und Tosca zwei Frauengestalten, die sich persönlich opfern, um ihren Geliebten zu retten und ihren Tod freiwillig wählen. Was man nicht über Carmen sagen kann, die sich für ihre persönliche Liebe und ihre Freiheit opfert. Für sie gibt es keine Kompromisse.

Zum Rückblick dient uns der schlichte Plan in chronologischer Folge, die besuchten Abende Revue passieren zu lassen.

Wir beginnen mit Andrea Chènier von Umberto Giordano am 16.05.2013.

Zunächst kurz die Geschichte:

Andrea Chénier entstand in den Jahren 1894-95. Luigi Illica verfasste das Libretto zunächst für den Komponisten Alberto Franchetti, der dieses später aber an Giordano abtrat. Die Oper wurde am 28. März 1896 in der Mailänder Scala uraufgeführt. Im Mittelpunkt des Werkes steht die tragische Figur des französischen Dichters André Chénier, der 1794 mit 31 Jahren auf der Guillotine endete. Diese historische Geschichte kann man als Oper tatsächlich erleben.

Am Vorabend der französischen Revolution brüskiert der Dichter Andrea Chénier den Adel durch sein Eintreten für Humanität und Freiheit. Einzig Maddalene de Coigny und der Lakai Gérard teilen seine Ansichten. Gérard, den die Revolution zu einem ihrer führenden Männer gemacht hat und der Maddalene begehrt, denunziert Chénier, um seinen Nebenbuhler aus dem Weg zu schaffen, sich mit dem Adel verbündet zu haben. Auf verzweifeltes Bitten Maddalenas widerruft er zwar diese Anschuldigungen vor dem Tribunal, doch zu spät: Andrea Chénier wird zum Tode verurteilt. Maddalena di Coigny folgt ihm freiwillig auf das Schafott.

Die Inszenierung von Otto Schenk wartet mit opulenten Bildern auf. Der erste Aufzug führt uns in einen Salon im Stil des Rokoko, d.h. es werden kleine Gedichte vorgetragen und man übt sich in gekünstelter Unterhaltung. Dem „fächelnden Ha-Ha-Ha“ soll Andrea Chénier das Sahnehäubchen verpassen, doch er weigert sich. Die Gräfin fordert ihn zum Vortrag von Gedichten auf. Chénier weigert sich und Maddalena wettet und provoziert ihn, damit er die Liebe besingt. Als Reaktion erhält sie von Chénier eine politische Anklage. Der Skandal ist da, weil Chénier lyrisch beginnend, scheinbar ein Liebesgedicht flötet, um dann umso heftiger eine Anklage der sozialen Verhältnisse zu postulieren. Natürlich ist in diesem ersten Bild der Konflikt grundgelegt und auch der Liebesfunke zündet. Von diesem Augenblick an will Maddalena nicht mehr von der Seite Chéniers weichen und für ihre Liebe zu ihm, ist sie bereit, auf das Schafott zu gehen.

Nun einige Anmerkungen zur musikalischen Darbietung des Abends.

Andrea Chénier, gesungen von José Cura, ist ein sinnlich timbrierter Tenor mit Charisma, aber dieser Abend war nicht in allen Facetten seines Gesanges mühelos strömend. Offenbar war er an diesem Abend stimmlich indisponiert und half sich mit guter Technik. Dennoch traf er die hohen Töne.

Im Gegensatz zu ihm war Martina Serafin bei ihrem Rollendebut als Maddalena di Coigny eine faszinierende, in allen Lagen überzeugende, jugendlich dramatische Maddalena. Der Höhepunkt der Oper war das Zusammenklingen der beiden Stimmen, kulminierend im Entschluss der Liebenden, gemeinsam in den Tod zu gehen. Ein wirklich faszinierendes Duett.

Den Wandel des Dieners Carlo Gérard, von der korrupten Scarpia-Parallelfigur zu einem Helfer des Liebespaares, machte der Bariton Marco Vratogna durch stimmliche Facetten zu einem emotionalen Erlebnis.

Marco Armiliato am Dirigentenpult brauchte keine Partitur und schwebte Stil- und Zielsicher durch alle vier Akte. Er beherrschte tatsächlich jede Note und setzte die Musik im Konsens mit den Sängern um.

Zweifellos ist diese Oper in Wien so beliebt, dass manche Besucher sie sich nicht nur zwei oder drei Mal, sondern wie ein Kenner neben mir raunte: er habe die Inszenierung zum zwanzigsten Mal gesehen. Wahrscheinlich gibt es auch für die nächste, zu besprechende Oper, die wir am 18.5. 2013 besuchten, ähnliche Kenner.

„Vissi d’arte, vissi d’amore / Ich lebte für die Kunst, ich lebte für die Liebe“. TOSCA am 18.5.

Diese Toscas Aussage filtert die Essenz der gesamten Oper Tosca. In dieser Puccinis Oper stimmt wirklich alles von Anfang bis zum Ende. Puccini selbst war von diesem Stoff sofort gefangen und scheute sich auch nicht, eine kleine Intrige gegen seinen persönlichen Freund, den Komponisten Alberto Franchetti zu führen, um das Vertonungsrecht zu erhalten.

Die Geschichte stammt von Victorien Sardou, ein in seiner Zeit vielgespielter Theaterautor, denn man heute nur noch kennt, weil es Puccinis Oper gibt. Puccini sah das Theaterstück 1889 in Mailand und war sofort vom Stoff begeistert. Ihm war offensichtlich klar, welcher dramaturgische Sprengstoff in diesem Stück liegt. Denn die Story um die gefeierte Sängerin Floria Tosca, die am 17. Juni 1800 in Rom wegen ihrer Eifersucht in eine tödliche Intrige gerät, zählte zu den düsteren Geschichten, die je auf die Opernbühne kamen. So düster, dass die Kritik noch 1902 anlässlich der deutschen Erstaufführung in Dresden „eine krasse Schauergeschichte“ beklagte, während sich das Publikum schon längst für das emotionale Stück und seine unüberhörbare musikalische Qualität begeisterte. Seither ist Tosca von den Spielplänen nicht wegzudenken. Die Oper Tosca überzeugt mit ihrer minutiösen Verzahnung von Text und Musik. Sie markiert mit ihrer Genauigkeit einen Meilenstein in der Kunst veristischen musikalischen Erzählens auf der Opernbühne.

In die wunderbare Musik Puccinis eingebettet, wird die Leidensgeschichte zweier Liebender Floria Tosca und Mario Cavaradossi, geschildert, deren Leben und Hoffnungen durch die politische Willkür und egoistische Begierde des brutalen Polizeichefs Scarpia vernichtet werden. Faszinierend ist das freie Entscheidungs-moment Toscas, sich dem gierigen Polizeichef Scarpia hinzugeben, um ihren Liebsten zu retten. Ähnlich wie bei Andrea Chénier, wo sich Maddalena di Coigny zunächst Carlo Gérard, dem Nebenbuhler Chéniers, hingeben will, um Andrea zu retten. Ihr Angebot wird allerdings überflüssig, da Chénier längst vor dem Revolutionstribunal steht und das Urteil beschlossen ist. Daran kann auch Gérard nichts mehr ändern. So bleibt Maddalena nur noch ein Schritt auf den Karren, der sie mit ihrem Geliebten zur Guillotine bringen wird. Diesen kleinen, aber so unendlich bedeutungsvollen Schritt macht sie aus freier Liebesentscheidung. Bei Tosca wird dieses Hingabemotiv gesteigert, in dem Tosca Scarpia ersticht und damit einen Mord begeht. Das sind die zwei im Grunde verschiedenen Frauen, aber die Beiden haben den gleichen Impuls: LIEBE! Und für diese Liebe sind sie bereit ALLES ZU TUN.

Bei dieser Inszenierung erlebten wir die unvergessliche Norma Fantini. Sie faszinierte bereits im ersten Akt mit dem Glanz ihrer dramatischen Stimme. Schön, dass sie die innigen Töne für ein gefühlvolles „Vissi d’arte“ im zweiten Akt auf ihrer gesanglichen Palette hat. Glaubhaft war ihre Emotionalität beim Gebet, vor dem Mord an Scarpia, da brachte sie mit ihrem Schluchzten alle zum Weinen. Norma Fantini sorgte mit ihrem Gesang für enorme Spannung im Raum.

Ihr Tenorpartner, Marcello Giordani, als Maler Mario Cavaradossi, zeigte sich den hohen Tönen seiner Partie auf imposante Weise gewachsen und konnte an der Rampe ein furioses „Vittoria“ schmettern, aber auch im dritten Akt sensibel das Leuchten der Sterne beschwören. Er überzeugte in seiner Rolle nicht nur gesanglich, sondern auch darstellerisch.

Marco Vratogna spielte seine Rolle wahrhaft dämonisch überzeugend. Auch stimmlich war er seiner Partie tatsächlich gewachsen, mit voluminöser Stimme und zynischem Ausdruck verkörperte er einen diktatorischen Polizei Chef, der einem das Blut gefrieren ließ. Ebenso überzeugend war aber dann auch sein Sterben. Mit seinen Schluchzten erwirkte er auch Mitleid und wurde damit zum Bösewicht mit menschlich nachvollziehbarer Seite. Dieses Spiel und dieser Gesang erhöhten die Dramatik der Oper.

Marco Armiliato, der schon bei Andrea Chénier am Pult stand, ist wirklich in der Lage das Orchester und die Sänger so zu führen, dass die sich potenzierende Dramatik vom Beginn bis zum Schluss funktionierte. Da stimmten alle Tempi, da gelangen alle Forcierungen, da stimmte exakt das Zusammenspiel zwischen Orchester und Sänger. Diese perfekte Umsetzung von Marco Armiliato riss von der ersten Note der Ouvertüre bis zum Schlussakkord alle mit.

Ein anderes Beispiel der Liebe erlebten wir bei der CARMEN am 20.05.2013.

Die Oper Carmen ist inzwischen Allgemeingut geworden, jeder kennt sie, viele Melodien sind nachsing- und pfeifbar, sie wird immer wieder gespielt und das Publikum strömt. Trotzdem bleibt bei Carmen etwas Geheimnisvolles, Rätselhaftes, eine Untergrundströmung teilt sich dem Publikum mit. Heute wird Carmen weniger als Provokation empfunden, denn die Tabu-Brüche auf Opernbühnen sind vielfältig. Dabei hat es das Sujet immer noch in sich. Die Geschichte spielt im proletarischen Milieu, führende Gesellschaftsschichten, wie das Militär, werden lächerlich gemacht, eine Außenseiterin gibt den Ton an.

Damit hat Bizet einen neuen Frauen-Typ entwickelt.

„Carmen gibt niemals nach; frei ist sie geboren, und frei wird sie sterben“.

Mit diesen Worten ist ihr Wesen auf den Punkt gebracht. Was ist an Carmen anders, als an den zwei hier beschriebenen Frauen-Figuren (Tosca und Maddalena)? Was unterscheidet sie von ihnen?

Carmen ist im Gegensatz zu anderen Bühnen-Frauen nicht hingebungsvoll und sich selbstaufopfernd, sondern sie bestimmt, was Liebe ist. Sie opfert sich nicht für die Liebe zu einem einzigen Mann, sie opfert ihr Leben für ihre Freiheit, den zu lieben, den sie will. Carmen ist eine freiheitsbesessene Figur, sie liebt mehrere Männer und lässt sich von niemandem etwas vorschreiben. Sie ist wild, temperamentvoll, sehr schön, erotisch und verführerisch. Das weiß sie und das alles nützt sie aus, um die Männer um den Finger zu wickeln. Dabei ist sie nicht nur berechnend, ihre Einstellung ist auch fatalistisch. Am Ende wird sie auch ein Opfer ihrer eigenen Lebensweise.

Auch in der Wiener Staatsoper füllen sich die Plätze, wenn Carmen auf dem Programm steht. Für die Carmen-Rolle gibt es bestimmte Vorstellungen. Wahrscheinlich würde auf Anhieb jeder Besucher die Carmen als dunkelhaarige, temperamentvolle, südländische Schönheit beschreiben.

Auch Don José beschreibt Carmen bei seiner ersten Begegnung mit ihr in der Novelle von Prosper Mérimee so: „Ich sah Carmen. . . Ich bezweifle, dass Fräulein Carmen von reiner Rasse war, jedenfalls war sie unendlich hübscher als alle Weiber ihres Volks, die mir je begegnet sind. . . Zum Beispiel müssen drei Dinge an ihr schwarz sein: Augen, Wimpern und Brauen. . . Die Haare, vielleicht etwas grob, waren schwarz, mit blauen Lichtern, wie bei Rabenflügeln, lang und glänzend . . .“

Diese Carmen Beschreibung findet sich schon in der Novelle von Prosper Mérimee und so sehen alle Besucher diese Rolle.

In der Wiener Staatsoper wurde die Carmen schon immer von großen Sängerinnen gesungen, z. B. von Elena Obraztsova und Placido Domingo. 1975 wurde Elena Obraztsova als beste Carmen der Welt in Spanien ausgezeichnet. Die Natur hat Elena Obraztsova freigebig beschenkt. Sie hat eine Stimme von seltener Schönheit im Timbre, ihr Klang wurde volltönend, wie eine Orgel, beschrieben. Ihre Bühnenausstrahlung gab der gespielten Opernheldin eine seltene künstlerische Ausdruckskraft. Sie ist die geborene Carmen und entspricht dem Frauen-Typ, den Bizet komponiert hat.

Erfüllt die Inszenierung am 20.05.2013 auch diese Vorstellung?

Ähnlich wie Elena Obraztsova startete Elina Garanca vor einigen Jahren eine Carmen-Weltkarriere, zweifellos mit großem Erfolg. Als Sängerin gehört sie sicherlich zu den Spitzenstars und ihr Können ist vielbeachtet. Dennoch muss man die Frage stellen dürfen, ob die Art der Darstellung in der Staatsoper eine Carmen vermittelt, die der Werk-Intension entspricht. Leider hatte Elina Garanca uns bei dieser Aufführung als blonde, kühle Carmen nicht überzeugt. Es fehlte ihr an Temperament, Wildheit und ihre erotische Präsenz teilte sich nicht überzeugend mit. Sie war als Bühnenfigur eher eine blasse Erscheinung, auch durch ihre Kostüme. Man hatte Mühe, sie auf der Bühne zwischen den anderen Sängern zu entdecken. Mit ihrem Mezzosopran sang sie natürlich alle Töne richtig, aber diese Richtigkeit war auch gleichzeitig eine etwas blutleere Perfektion. Und das stellte ihre Glaubwürdigkeit in Frage. Gesanglich fehlte es ihr an dieser untergründigen Tiefe, die für diese Rolle so entscheidend wäre. Auch im Finale wirkte ihr Spiel gewollt und die Leidenschaft kühl kontrolliert. Mit Slow-Motion-Effekt zog sie Don Josés Ring vom Finger und warf ihn in den Staub. Eine Geste der Abfälligkeit, aber war sie so leidenschaftlich, dass man Josés Reaktion darauf nachvollziehen konnte? Elina Garancas eher kontrolliertes Spiel blieb hinter der Rolle etwas zurück.

Roberto Alagna als Don José überzeugte uns an diesem Abend mehr. Vor allem in der letzten Szene berührte er in seinem leidenschaftlichen Schmerz das Publikum. Überhaupt spielte er seine Rolle mitreisend und durgehend emotional.

Bertrand de Billy dirigierte das ausgewogen klingende Orchester. In angemessener Lautstärke unterstützte er die Sänger, allerdings gab er bei der Ouvertüre für ein viel zu schnelles Tempo vor.

Diese Inszenierung sorgte beim Publikum in den Pausen für Diskussionsstoff, aber trotzdem war der Gesamteindruck des Abends eine zu Recht bejubelte Leistung.

Mit unserem Artikel versuchten wir drei Opern und ihre Aufführungen an der Wiener Staatsoper zu vergleichen und zu beschreiben, welche Wirkung die Kraft der LIEBE hat.

Larissa Gawritschenko und Thomas Janda

WIEN/ Staatsoper: "DIE KRAFT DER LIEBE – ein Essay über ANDREA CHENIER (16.5) / TOSCA (18.5.) und CARMEN (20.5)

WIENER STAATSOPER: Die Kraft der Liebe. ANDREA CHENIER / TOSCA und CARMEN im Mai 2013

Es ist immer ein Genuss, die Wienerstaatsoper zu besuchen. Wenn das Licht des kristallenen Kronleuchters unter der Kuppel des Zuschauerraumes langsam verglimmt und die ersten Töne aus dem Orchestergraben erklingen, dann entsteht in den Zuschauerlogen die geheimnisvolle Magie, die alle Zuschauer fesselt. Der sich öffnende Vorhang gibt den Blick frei in eine Welt tief gestaffelter Bühnenprospekte, wie man sie nur auf ganz großen Bühnen der Welt findet. Und die Wiener Oper ist vielleicht die derzeit die Großartigste in der Welt der großen Künste.

Das mag vielleicht ein bisschen dick aufgetragen erscheinen, aber in einem Interview mit dem Direktor des Opernhauses Dominique Meyer, beschrieb er uns die Auslastung des Hauses mit 98 bis 100 Prozent. Diese Statistik, sehr bescheiden und schlicht von ihm vorgetragen, mag die Sogwirkung der Wiener Oper bestätigen. Die Anziehungskraft der Wiener Opernaufführungen beruht auf brillanten Stimmen, einem exzellenten Orchester und stimmigen Inszenierungskonzepten. Deshalb kann man auch Franco Zeffirilli Carmen-Inszenierung zum wiederholten Male erleben. Eine Otto Schenk Inszenierung ist Andrea Chènier und ebenso überzeugend wirkt die Tosca Inszenierung von Margarethe Wallmann.

Was haben diese drei Opern gemeinsam und was unterscheidet sie?

LIEBE! Allerdings in verschiedensten Ausprägungen, Sichtweisen und letztlich in ihrer Auswirkung auf die Liebenden.

Alle drei genannten Opern folgen veristischen Konzepten, das heißt, sie wollen die Wirklichkeit poetisch übersteigern und den Opernzuschauer emotional zum Höhepunkt treiben. Dass dies gelingt, kann man ständig neu erleben, wenn die Zuschauer nach den Arien in bravo Rufe ausbrechen. Diese bravo Rufe sind nicht nur gefällige Ovationen, sondern sie sind Gefühlsentladungen des Publikums, weil sie mitgerissen werden von dem, was sie da auf der Bühne erleben.

Sie erleben nämlich bei Andrea Chènier und Tosca zwei Frauengestalten, die sich persönlich opfern, um ihren Geliebten zu retten und ihren Tod freiwillig wählen. Was man nicht über Carmen sagen kann, die sich für ihre persönliche Liebe und ihre Freiheit opfert. Für sie gibt es keine Kompromisse.

Zum Rückblick dient uns der schlichte Plan in chronologischer Folge, die besuchten Abende Revue passieren zu lassen.

Wir beginnen mit Andrea Chènier von Umberto Giordano am 16.05.2013.

Zunächst kurz die Geschichte:

Andrea Chénier entstand in den Jahren 1894-95. Luigi Illica verfasste das Libretto zunächst für den Komponisten Alberto Franchetti, der dieses später aber an Giordano abtrat. Die Oper wurde am 28. März 1896 in der Mailänder Scala uraufgeführt. Im Mittelpunkt des Werkes steht die tragische Figur des französischen Dichters André Chénier, der 1794 mit 31 Jahren auf der Guillotine endete. Diese historische Geschichte kann man als Oper tatsächlich erleben.

Am Vorabend der französischen Revolution brüskiert der Dichter Andrea Chénier den Adel durch sein Eintreten für Humanität und Freiheit. Einzig Maddalene de Coigny und der Lakai Gérard teilen seine Ansichten. Gérard, den die Revolution zu einem ihrer führenden Männer gemacht hat und der Maddalene begehrt, denunziert Chénier, um seinen Nebenbuhler aus dem Weg zu schaffen, sich mit dem Adel verbündet zu haben. Auf verzweifeltes Bitten Maddalenas widerruft er zwar diese Anschuldigungen vor dem Tribunal, doch zu spät: Andrea Chénier wird zum Tode verurteilt. Maddalena di Coigny folgt ihm freiwillig auf das Schafott.

Die Inszenierung von Otto Schenk wartet mit opulenten Bildern auf. Der erste Aufzug führt uns in einen Salon im Stil des Rokoko, d.h. es werden kleine Gedichte vorgetragen und man übt sich in gekünstelter Unterhaltung. Dem „fächelnden Ha-Ha-Ha“ soll Andrea Chénier das Sahnehäubchen verpassen, doch er weigert sich. Die Gräfin fordert ihn zum Vortrag von Gedichten auf. Chénier weigert sich und Maddalena wettet und provoziert ihn, damit er die Liebe besingt. Als Reaktion erhält sie von Chénier eine politische Anklage. Der Skandal ist da, weil Chénier lyrisch beginnend, scheinbar ein Liebesgedicht flötet, um dann umso heftiger eine Anklage der sozialen Verhältnisse zu postulieren. Natürlich ist in diesem ersten Bild der Konflikt grundgelegt und auch der Liebesfunke zündet. Von diesem Augenblick an will Maddalena nicht mehr von der Seite Chéniers weichen und für ihre Liebe zu ihm, ist sie bereit, auf das Schafott zu gehen.

Nun einige Anmerkungen zur musikalischen Darbietung des Abends.

Andrea Chénier, gesungen von José Cura, ist ein sinnlich timbrierter Tenor mit Charisma, aber dieser Abend war nicht in allen Facetten seines Gesanges mühelos strömend. Offenbar war er an diesem Abend stimmlich indisponiert und half sich mit guter Technik. Dennoch traf er die hohen Töne.

Im Gegensatz zu ihm war Martina Serafin bei ihrem Rollendebut als Maddalena di Coigny eine faszinierende, in allen Lagen überzeugende, jugendlich dramatische Maddalena. Der Höhepunkt der Oper war das Zusammenklingen der beiden Stimmen, kulminierend im Entschluss der Liebenden, gemeinsam in den Tod zu gehen. Ein wirklich faszinierendes Duett.

Den Wandel des Dieners Carlo Gérard, von der korrupten Scarpia-Parallelfigur zu einem Helfer des Liebespaares, machte der Bariton Marco Vratogna durch stimmliche Facetten zu einem emotionalen Erlebnis.

Marco Armiliato am Dirigentenpult brauchte keine Partitur und schwebte Stil- und Zielsicher durch alle vier Akte. Er beherrschte tatsächlich jede Note und setzte die Musik im Konsens mit den Sängern um.

Zweifellos ist diese Oper in Wien so beliebt, dass manche Besucher sie sich nicht nur zwei oder drei Mal, sondern wie ein Kenner neben mir raunte: er habe die Inszenierung zum zwanzigsten Mal gesehen. Wahrscheinlich gibt es auch für die nächste, zu besprechende Oper, die wir am 18.5. 2013 besuchten, ähnliche Kenner.

„Vissi d’arte, vissi d’amore / Ich lebte für die Kunst, ich lebte für die Liebe“. TOSCA am 18.5.

Diese Toscas Aussage filtert die Essenz der gesamten Oper Tosca. In dieser Puccinis Oper stimmt wirklich alles von Anfang bis zum Ende. Puccini selbst war von diesem Stoff sofort gefangen und scheute sich auch nicht, eine kleine Intrige gegen seinen persönlichen Freund, den Komponisten Alberto Franchetti zu führen, um das Vertonungsrecht zu erhalten.

Die Geschichte stammt von Victorien Sardou, ein in seiner Zeit vielgespielter Theaterautor, denn man heute nur noch kennt, weil es Puccinis Oper gibt. Puccini sah das Theaterstück 1889 in Mailand und war sofort vom Stoff begeistert. Ihm war offensichtlich klar, welcher dramaturgische Sprengstoff in diesem Stück liegt. Denn die Story um die gefeierte Sängerin Floria Tosca, die am 17. Juni 1800 in Rom wegen ihrer Eifersucht in eine tödliche Intrige gerät, zählte zu den düsteren Geschichten, die je auf die Opernbühne kamen. So düster, dass die Kritik noch 1902 anlässlich der deutschen Erstaufführung in Dresden „eine krasse Schauergeschichte“ beklagte, während sich das Publikum schon längst für das emotionale Stück und seine unüberhörbare musikalische Qualität begeisterte. Seither ist Tosca von den Spielplänen nicht wegzudenken. Die Oper Tosca überzeugt mit ihrer minutiösen Verzahnung von Text und Musik. Sie markiert mit ihrer Genauigkeit einen Meilenstein in der Kunst veristischen musikalischen Erzählens auf der Opernbühne.

In die wunderbare Musik Puccinis eingebettet, wird die Leidensgeschichte zweier Liebender Floria Tosca und Mario Cavaradossi, geschildert, deren Leben und Hoffnungen durch die politische Willkür und egoistische Begierde des brutalen Polizeichefs Scarpia vernichtet werden. Faszinierend ist das freie Entscheidungs-moment Toscas, sich dem gierigen Polizeichef Scarpia hinzugeben, um ihren Liebsten zu retten. Ähnlich wie bei Andrea Chénier, wo sich Maddalena di Coigny zunächst Carlo Gérard, dem Nebenbuhler Chéniers, hingeben will, um Andrea zu retten. Ihr Angebot wird allerdings überflüssig, da Chénier längst vor dem Revolutionstribunal steht und das Urteil beschlossen ist. Daran kann auch Gérard nichts mehr ändern. So bleibt Maddalena nur noch ein Schritt auf den Karren, der sie mit ihrem Geliebten zur Guillotine bringen wird. Diesen kleinen, aber so unendlich bedeutungsvollen Schritt macht sie aus freier Liebesentscheidung. Bei Tosca wird dieses Hingabemotiv gesteigert, in dem Tosca Scarpia ersticht und damit einen Mord begeht. Das sind die zwei im Grunde verschiedenen Frauen, aber die Beiden haben den gleichen Impuls: LIEBE! Und für diese Liebe sind sie bereit ALLES ZU TUN.

Bei dieser Inszenierung erlebten wir die unvergessliche Norma Fantini. Sie faszinierte bereits im ersten Akt mit dem Glanz ihrer dramatischen Stimme. Schön, dass sie die innigen Töne für ein gefühlvolles „Vissi d’arte“ im zweiten Akt auf ihrer gesanglichen Palette hat. Glaubhaft war ihre Emotionalität beim Gebet, vor dem Mord an Scarpia, da brachte sie mit ihrem Schluchzten alle zum Weinen. Norma Fantini sorgte mit ihrem Gesang für enorme Spannung im Raum.

Ihr Tenorpartner, Marcello Giordani, als Maler Mario Cavaradossi, zeigte sich den hohen Tönen seiner Partie auf imposante Weise gewachsen und konnte an der Rampe ein furioses „Vittoria“ schmettern, aber auch im dritten Akt sensibel das Leuchten der Sterne beschwören. Er überzeugte in seiner Rolle nicht nur gesanglich, sondern auch darstellerisch.

Marco Vratogna spielte seine Rolle wahrhaft dämonisch überzeugend. Auch stimmlich war er seiner Partie tatsächlich gewachsen, mit voluminöser Stimme und zynischem Ausdruck verkörperte er einen diktatorischen Polizei Chef, der einem das Blut gefrieren ließ. Ebenso überzeugend war aber dann auch sein Sterben. Mit seinen Schluchzten erwirkte er auch Mitleid und wurde damit zum Bösewicht mit menschlich nachvollziehbarer Seite. Dieses Spiel und dieser Gesang erhöhten die Dramatik der Oper.

Marco Armiliato, der schon bei Andrea Chénier am Pult stand, ist wirklich in der Lage das Orchester und die Sänger so zu führen, dass die sich potenzierende Dramatik vom Beginn bis zum Schluss funktionierte. Da stimmten alle Tempi, da gelangen alle Forcierungen, da stimmte exakt das Zusammenspiel zwischen Orchester und Sänger. Diese perfekte Umsetzung von Marco Armiliato riss von der ersten Note der Ouvertüre bis zum Schlussakkord alle mit.

Ein anderes Beispiel der Liebe erlebten wir bei der CARMEN am 20.05.2013.

Die Oper Carmen ist inzwischen Allgemeingut geworden, jeder kennt sie, viele Melodien sind nachsing- und pfeifbar, sie wird immer wieder gespielt und das Publikum strömt. Trotzdem bleibt bei Carmen etwas Geheimnisvolles, Rätselhaftes, eine Untergrundströmung teilt sich dem Publikum mit. Heute wird Carmen weniger als Provokation empfunden, denn die Tabu-Brüche auf Opernbühnen sind vielfältig. Dabei hat es das Sujet immer noch in sich. Die Geschichte spielt im proletarischen Milieu, führende Gesellschaftsschichten, wie das Militär, werden lächerlich gemacht, eine Außenseiterin gibt den Ton an.

Damit hat Bizet einen neuen Frauen-Typ entwickelt.

„Carmen gibt niemals nach; frei ist sie geboren, und frei wird sie sterben“.

Mit diesen Worten ist ihr Wesen auf den Punkt gebracht. Was ist an Carmen anders, als an den zwei hier beschriebenen Frauen-Figuren (Tosca und Maddalena)? Was unterscheidet sie von ihnen?

Carmen ist im Gegensatz zu anderen Bühnen-Frauen nicht hingebungsvoll und sich selbstaufopfernd, sondern sie bestimmt, was Liebe ist. Sie opfert sich nicht für die Liebe zu einem einzigen Mann, sie opfert ihr Leben für ihre Freiheit, den zu lieben, den sie will. Carmen ist eine freiheitsbesessene Figur, sie liebt mehrere Männer und lässt sich von niemandem etwas vorschreiben. Sie ist wild, temperamentvoll, sehr schön, erotisch und verführerisch. Das weiß sie und das alles nützt sie aus, um die Männer um den Finger zu wickeln. Dabei ist sie nicht nur berechnend, ihre Einstellung ist auch fatalistisch. Am Ende wird sie auch ein Opfer ihrer eigenen Lebensweise.

Auch in der Wiener Staatsoper füllen sich die Plätze, wenn Carmen auf dem Programm steht. Für die Carmen-Rolle gibt es bestimmte Vorstellungen. Wahrscheinlich würde auf Anhieb jeder Besucher die Carmen als dunkelhaarige, temperamentvolle, südländische Schönheit beschreiben.

Auch Don José beschreibt Carmen bei seiner ersten Begegnung mit ihr in der Novelle von Prosper Mérimee so: „Ich sah Carmen. . . Ich bezweifle, dass Fräulein Carmen von reiner Rasse war, jedenfalls war sie unendlich hübscher als alle Weiber ihres Volks, die mir je begegnet sind. . . Zum Beispiel müssen drei Dinge an ihr schwarz sein: Augen, Wimpern und Brauen. . . Die Haare, vielleicht etwas grob, waren schwarz, mit blauen Lichtern, wie bei Rabenflügeln, lang und glänzend . . .“

Diese Carmen Beschreibung findet sich schon in der Novelle von Prosper Mérimee und so sehen alle Besucher diese Rolle.

In der Wiener Staatsoper wurde die Carmen schon immer von großen Sängerinnen gesungen, z. B. von Elena Obraztsova und Placido Domingo. 1975 wurde Elena Obraztsova als beste Carmen der Welt in Spanien ausgezeichnet. Die Natur hat Elena Obraztsova freigebig beschenkt. Sie hat eine Stimme von seltener Schönheit im Timbre, ihr Klang wurde volltönend, wie eine Orgel, beschrieben. Ihre Bühnenausstrahlung gab der gespielten Opernheldin eine seltene künstlerische Ausdruckskraft. Sie ist die geborene Carmen und entspricht dem Frauen-Typ, den Bizet komponiert hat.

Erfüllt die Inszenierung am 20.05.2013 auch diese Vorstellung?

Ähnlich wie Elena Obraztsova startete Elina Garanca vor einigen Jahren eine Carmen-Weltkarriere, zweifellos mit großem Erfolg. Als Sängerin gehört sie sicherlich zu den Spitzenstars und ihr Können ist vielbeachtet. Dennoch muss man die Frage stellen dürfen, ob die Art der Darstellung in der Staatsoper eine Carmen vermittelt, die der Werk-Intension entspricht. Leider hatte Elina Garanca uns bei dieser Aufführung als blonde, kühle Carmen nicht überzeugt. Es fehlte ihr an Temperament, Wildheit und ihre erotische Präsenz teilte sich nicht überzeugend mit. Sie war als Bühnenfigur eher eine blasse Erscheinung, auch durch ihre Kostüme. Man hatte Mühe, sie auf der Bühne zwischen den anderen Sängern zu entdecken. Mit ihrem Mezzosopran sang sie natürlich alle Töne richtig, aber diese Richtigkeit war auch gleichzeitig eine etwas blutleere Perfektion. Und das stellte ihre Glaubwürdigkeit in Frage. Gesanglich fehlte es ihr an dieser untergründigen Tiefe, die für diese Rolle so entscheidend wäre. Auch im Finale wirkte ihr Spiel gewollt und die Leidenschaft kühl kontrolliert. Mit Slow-Motion-Effekt zog sie Don Josés Ring vom Finger und warf ihn in den Staub. Eine Geste der Abfälligkeit, aber war sie so leidenschaftlich, dass man Josés Reaktion darauf nachvollziehen konnte? Elina Garancas eher kontrolliertes Spiel blieb hinter der Rolle etwas zurück.

Roberto Alagna als Don José überzeugte uns an diesem Abend mehr. Vor allem in der letzten Szene berührte er in seinem leidenschaftlichen Schmerz das Publikum. Überhaupt spielte er seine Rolle mitreisend und durgehend emotional.

Bertrand de Billy dirigierte das ausgewogen klingende Orchester. In angemessener Lautstärke unterstützte er die Sänger, allerdings gab er bei der Ouvertüre für ein viel zu schnelles Tempo vor.

Diese Inszenierung sorgte beim Publikum in den Pausen für Diskussionsstoff, aber trotzdem war der Gesamteindruck des Abends eine zu Recht bejubelte Leistung.

Mit unserem Artikel versuchten wir drei Opern und ihre Aufführungen an der Wiener Staatsoper zu vergleichen und zu beschreiben, welche Wirkung die Kraft der LIEBE hat.

Larissa Gawritschenko und Thomas Janda

FESTSPIELE MECKLENBURG-VORPOMMERN 2013 – Österreich an der Ostsee

Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. 2013 – Österreich an der Ostsee, 04.02.2013.

Von Ursula Wiegand

Die 24. Saison der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern vom 15. Juni bis 14. September bietet 115 Konzerte an 79 Spielstätten und wird in 2013 von dem österreichischen Klarinettisten Matthias Schorn deutlich geprägt.

Matthias Schorn. Foto: Jan Northoff

Matthias Schorn. Foto: Jan Northoff

In mehr als 20 Konzerten ist er als „Preisträger in Residence“ zu erleben und bringt die Wiener Philharmoniker, die Bigband der Volksoper Wien und Schlagzeuger Martin Grubinger mit.

Neubrandenburg/ Konzertkirche St. Marien. Foto: Ursula Wiegand

Auch eröffnet Schorn die Festspielsaison und spielt am 15. Juni in der Konzertkirche Neubrandenburg – begleitet vom NDR Sinfonieorchester unter Andrés Orozco-Estrada – das neue Werk „into the open…“ für Schlagwerk und Orchester des österreichischen Komponisten HK Gruber.

Daniel Hope. Foto: Harald Hoffmann

Ansonsten musiziert Matthias Schorn z.B. mit Daniel Hope, Annette Dasch, Kristjan Järvi, der NDR Radiophilharmonie, dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin sowie mit Ensembles aus aller Welt.

Am Strandpavillon Zippendorf in Schwerin (10.07.), im Lokschuppen Pasewalk (19.07.) und im Hotel Tucholski in Loitz (23.08.) bringt Schorn alpenländische und norddeutsche Volksmusiker für drei Konzerte zusammen, die er selbst moderiert.

Zu den allseits bekannten Stars der diesjährigen Festspiele zählen Joshua Bell, Sol Gabetta, Rudolf Buchbinder, Fazil Say, Lorin Maazel und Christoph Eschenbach. Auch die inzwischen international tätigen früheren Preisträger wie Julia Fischer, Daniel Müller-Schott, Gabór Boldoczki,

Li-Wei Qin und Igor Levit sind zu erwarten. Außerdem das Brussels Philharmonic Orchestra, die Academy of St Martin in the Fields und die Philharmonie der Nationen.

Darüber hinaus widmet sich eine ganze Konzertreihe dem Thema „Fokus Wasser“, besitzt Mecklenburg-Vorpommern doch rd. 2.000 Seen und 2.000 Kilometern Ostseeküste.

Zum Auftakt geht es mit Matthias Schorn und seinem Weltmusik-Ensemble Faltenradio per Schiff auf einen musikalischen Törn über die Schweriner Seen (16.08.).

In der Prerower Seemannskirche sind „Songs of Wind, Water and Tide“ zu hören (22.08). In den Hansestädten Rostock und Greifswald bringen die NDR Bigband und Colin Towns’ eine „Hafensinfonie“ (23. und 25.08.).

Annette Dasch. Foto: Manfred Baumann

Zum Abschluss präsentiert Annette Dasch im Theater Stralsund, begleitet von Matthias Schorn, das Programm „Auf dem Wasser zu singen“ mit Liedern von Schubert und Brahms (11.09.).

Musik und Musiker des Landes rückt die Reihe „aus MV“ ins Rampenlicht. In einer weiteren Reihe, den 30 Konzerten der „Jungen Elite“, präsentieren sich Nachwuchstalente aus aller Welt. Überdies schickt die New Yorker Carnegie-Hall ihre besten Absolventen, die mit Daniel Hope und Festspielpreisträger Jonathan Gilad Konzerte in der Kirche Ahlbeck, Schwerin und Parchim (19.-21.06.) geben.

In die Natur locken die Picknick-Pferde-Sinfoniekonzerte in Redefin sowie die Open Airs in Klütz, im Land Fleesensee, in Hasenwinkel

und Dargun. Der Renner ist stets das „Kleine Fest im großen Park“ im Schlosspark Ludwiglust, das diesmal am 9. und 10. August auf mehr als 20 Bühnen hochkarätige Artistik, Akrobatik, Kabarett und Comedy mit Künstlern aus aller Welt darbietet.

Die Festspiele MV, das drittgrößte Klassikfestival in Deutschland, rechnen in diesem Jahr mit 70.000 Besuchern nach 66.000 im Vorjahr. Der Vorverkauf startet am 5. Februar.

Tickets, Programm und weitere Infos sind im Internet unter www.festspiele-mv.de, telefonisch unter 0385 – 591 85 85 und an den bekannten

Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Konzertbeginn. Als neuen Service bieten die Festspiele MV neben der App für iPhones ab sofort auch die entsprechende Androidversion an.

Ursula Wiegand

CD NICOLAUS RICHTER DE VROE #48, #49: Violinkonzert, Avenir, Tetra, Shibuya Movements, Euforia; BR KLASSIK musica viva

CD NICOLAUS RICHTER DE VROE #48, #49: Violinkonzert, Avenir, Tetra, Shibuya Movements, Euforia; BR KLASSIK musica viva

Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks, dirigiert von Kalitzke, Rundel, Halffter und Jansons

„Man muss die Ohren immer offenhalten. Man kann nicht mit Scheuklappen vor den Ohren durch die Welt gehen. Das gilt für sämtliche Klänge, die uns umgeben.“ Nicolaus Richter de Vroe

Die CD-Edition Musica Viva des BR versteht sich als Dokumentations-Reihe für zeitgenössische Komponistinnen und Komponisten, in der Konzerte, musica viva Produktionen und historische Mitschnitte aus den Archiven des BR publiziert werden.

Zwei der neuesten Alben befassen sich mit dem Schaffen des in Dresden und am Tchaikovsky-Konservatorium Moskau ausgebildeten Musikers Nicolaus Richter de Vroe. Ab 1980 wirkte Richter de Vroe als Geiger in der Staatskapelle Berlin. 1982 gründete er das Ensemble für Neue Musik Berlin (Ost). 1988 wurde Richter de Vroe Mitglied des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks und rief das XSEMBLE München ins Leben. Experimentelle Neugier und stilistische Offenheit, die beiden Schlagworte für die Programmatik von XSEMBLE, prägen auch die Kompositionen von Richter de Vroe. Von den vielen Aktivitäten Richter de Vroes möchte ich vielleicht noch eine nennen: 1996 markierte auch die Geburtsstunde der Münchener Gesellschaft für Neue Musik, in der sich Richter de Vroe mit anderen der Vermittlung und Förderung zeitgenössischer Musik verschrieb. Kein einfacher Job, leidet doch ein erklecklicher Teil des zeitgenössischen Musikschaffens an (allzu) verkopften Konzepten, dem übermäßigen Einsatz von Geräuschen, kurz und gut schrecklicher Furcht vor Genießertum jeglicher Art. Grosso modo tut da selbst bei gutem Willen eine mit Anstrengung verbundene Mehrarbeit not.

Die folgende Besprechung nimmt auf das Album #48 Bezug. Darauf ist das 2022 uraufgeführte Violinkonzert mit Ilya Gringolts als Solist und „Avenir“ für Orgel, Chor und Orchester (Orgel Wolfgang Mitterer) zu hören. Beide sind infolge von Kompositionsaufträgen der musica viva des BR entstanden.

Im Violinkonzert beruft sich der Komponist explizit auf Hörerfahrungen von Werken Ligetis, auf Feldmans „Violin and Orchestra“ sowie auf ‚Klänge der Nacht‘ (Nr. 4) aus Béla Bartóks Klaviersuite „Im Freien“. Aber auch außermusikalische Eindrücke – in der Regel verfängt der Synästhet Richter de Vroe auf abstrakte bildende Kunst – im konkreten Fall Sigmar Polkes surreales Gemälde „Paganini“ bestimmten mit seinem „komischen Humor und Skurrilität“ den Kompositionsprozess. Den Hauptsatz des siebensätzigen Violinkonzerts inkl. Kadenzen und Nocturnes beschreibt Richter de Vroe so: „Dort geht es ziemlich drunter und drüber. Da herrscht eine wahre Raserei mit sehr viel Motorik, Abwechslung und vielen – ich würde fast sagen – schlimmen Überraschungen!“

Im 7. Satz ‚Zwei Ausgänge‘ – eine szenisch theatralische Inszenierung, in der der Solist das Instrument wechselt – steht eine verstörende autobiographische Erfahrung im Zentrum: Dem 1955 geborenen de Vroe wurde einmal im Herkulessaal München seine Violine gestohlen. Aber auch Naturerfahrungen mit Wind und Vogelrufen und die japanische Mundorgel Sho spielen in dem Konzert eine Rolle.