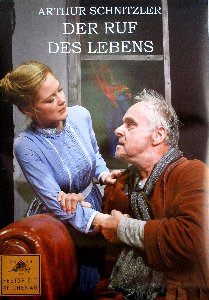

NÖ Theatersommer / Festspiele Reichenau:

DER RUF DES LEBENS von Arthur Schnitzler

Neue Spielfassung von Renate Loidolt

Premiere: 3. Juni 2019,

besucht wurde die Generalprobe

In ihren nun schon mehr als 30 Jahren haben die Festspiele in Reichenau eine beachtliche Schnitzler-Tradition aufgebaut. Das bedeutet, dass hier alles, was von diesem Dichter gut ist (und das ist eine Menge) schon gespielt wurde, vielfach auch mehrfach. Es versteht sich und ehrt die Intendanten, dass sie auch den selten gespielten Stücken ihr Augenmerk zuwenden. Nur sind die selten gespielten meist auch die schwachen, und es ist nicht sicher, wem man Gutes damit tut, sie hervorzuholen.

„Der Ruf des Lebens“, 1905 in Reichenau geschrieben (wie es im Programmheft heißt – bessere Reklame gibt es nicht), hat nie zu Schnitzlers Erfolgsstücken gezählt, und das zu Recht. Seine Variationen von Tod und Leben, Angst vor dem Nichtsein und brennendes Verlangen, das Dasein zu spüren, hat er im „Ruf des Lebens“ entschieden zu theoretisch angegangen. Man merkt es bis in die Dialoge hinein, die weitgehend papieren und hölzern sind, weil es ihm hier nicht – wie so oft – gelungen ist, seine Aussage zwanglos aus den Figuren kommen zu lassen, sondern er seiner Theorie die Geschichte quasi eingepasst hat: Mit dem Effekt, dass die Maschinerie ächzt und knarrt.

Im ersten Akt gibt es zumindest noch eine klassische Konstellation: Der alte Vater Moser, der 79jährig dahinsiecht und seine Tochter Marie mit eiserner Hand an seinem Krankenbett fest- und sie vom Leben abhält, ist eine monströs-großartige Figur. Eine Schauergeschichte, die gespielt werden muss – die verzweifelte Bösheit des Alten, die erstickte Sehnsucht der Tochter, die ein einzige Mal, auf einem Ball, von einem jungen Offizier ihr erotisches Begehren erweckt gefühlt hat, aber nicht wagte, dieses Bedürfnis auszuleben. Rundum zwei Männer, die kreuzbrav zur Rettung antreten wollen, der Arzt und der Forstadjunkt. Als deutlich aussagestarke Nebenfiguren: Die Tante Toni, deren dritte und letzte Tochter nun auch an Tuberkulose sterben wird, und diese Tochter Katharina, an der die verzweifelte, hektische Lebensgier der Todgeweihten dargestellt ist.

Nur kurz deutet der alte Moser an, dass er einst vor einer Schlacht desertiert ist und den „Heldentod“ verweigert hat, was seinem Regiment, den „Blauen Kürassieren“, über Jahrzehnte Schande gebracht hat. Diese Schande nun im eben ausgebrochenen (nicht weiter definierten) neuen Krieg zu sühnen, indem man alle Soldaten des Regiments quasi zum sicheren Tod verurteilt, leitet zum zweiten Akt über, der sonst wie ein Fremdkörper in dem Stück steht.

Hier lässt Schnitzler unter Offizieren das Prinzip des soldatischen Heldentodes nicht nur diskutieren, sondern auch schwer in Frage stellen, aber vor allem findet hier dermaßen plakatives Effekttheater statt, wie man es von diesem Autor, dem Mann des subtilen Subtextes, wahrlich nicht gewohnt ist. Der Oberst spielt mit dem jungen Offizier Max, der ein Verhältnis mit seiner Frau hat, Katz und Maus. Als diese Irene erscheint, wird die Szene nicht nur von Marie – die vom getöteten Vater davon gelaufen ist – hinter einem Vorhang belauscht, der Oberst kommt auch noch durch das Fenster, erschießt seine Frau, sie fällt tot um, er befiehlt Max, die Tat auf sich zu nehmen, der fügt sich selbstverständlich (Selbstmord anstelle des Todes im Duell oder in der Schlacht, es gibt kein Entkommen). Marie kommt vor dem Vorhang hervor und läuft (anstatt angesichts der Leiche und des Geschehenen erschüttert zusammen zu brechen) mit dem jungen Offizier in ihre erste (und seine letzte) Liebesnacht. Das hat, entschuldigen schon, das Niveau eines Dreigroschenromans. „Sudermann“ sagte man seinerzeit zu dergleichen…

Der letzte Akt, der dann am Land, in der Natur spielt, ist nur Beschwichtigung, Begütigung, fast salbungsvolle Moralpredigt, das Leben ist Schnitzler, im Gegensatz zu Schiller, der Güter höchstes doch, aber vielleicht werden der Arzt und Marie es opfern, indem sie in den Krieg ziehen (sie als Krankenschwester) – während Katharina in den Armen der beiden stirbt. Vorhang.

An jedem Aktende also eine Leiche auf der Bühne – erst der tote Vater, von der Tochter mit einer Überdosis von Schlafmitteln ins Jenseits expediert. Dann die Gattin des Obersten, vom eifersüchtigen Gemahl erschossen. Zuletzt Katharina, in ihrer Schwindsucht ins Jenseits gegangen, wobei die Szene bei Schnitzler bei weitem nicht so laut, so lang und mit der Leiche mitten auf der Bühne gedacht ist wie hier, offenbar zu Effektzwecken in der Spielfassung von Renate Loidolt. Immerhin – der Tod, so vordergründig wie selten. So theatralisch und pathetisch auch, wie es in Schnitzlers besten Werken nie der Fall ist.

Dennoch hat sich Regisseur Helmut Wiesner mit aller Überzeugung dieses Stücks angenommen, und es gelingt ihm vor allem, den oft so steifen Text wenigstens mit einiger Normalität realisieren zu lassen. (Bühne, praktisch und doch stimmungsvoll: Peter Loidolt, Kostüme, richtig: Erika Navas). Und im ersten Akt ist die grauenvolle Figur des Vaters, der sich so verzweifelt, egoistisch und bösartig gegen die Umwelt (die dürfen ja weiterleben!) gegen den Tod wehrt, ohnedies eine Geschichte für sich: Toni Slama hat die Aufgabe, das ohne Sentimentalität auszuspielen, und er tut es überzeugend, erregt mit Gift und Galle Gänsehaut, transportiert beklemmend die brüllende Angst vor dem Tod: Der Arzt Schnitzler hat seine Erfahrungen auf die Bühne gebracht, dieser erste Akt ist gewiß der beste des Stücks.

Als Mosers Tochter Marie muss Johanna Prosl im ersten und dritten Akt das still leidende Wiener Mädel spielen, während sich die Leidenschaft im zweiten Akt darauf beschränkt, nahezu wortlos mit Max davonzulaufen, um endlich den Rausch der Sinne zu erleben (und das war dann wohl auch nichts Rechtes…).

Die Darstellerin bewahrt der Figur der Marie schöne Haltung, während Alina Fritsch als sterbende Cousine alles an theatralischer Hektik ausspielen darf, was nur möglich (und immer wieder zu viel) ist.

Wunderbar in ihrem erdverbundenen Umgang mit der Tragik des täglichen Lebens ist Gabriele Schuchter als Tante – eine Figur, an der Schnitzler auch zeigt, dass man sich wenig um die großen Zusammenhänge des Leids kümmert, wenn man seine eigene schwere Last zu tragen hat.

Nur ein Auftritt, der aber voll sinnlicher Leidenschaftlichkeit sein müsste, ist der Frau des Obersten gegönnt, bevor sie auf den ersten Schuß unbeweglich tot hinsinkt – Emese Fay wirft zwar den Oberteil ihres flammend roten Kleides von sich und steht im Mieder da, aber ganz reicht das nicht, um die vom Theaterstandpunkt her so gefährliche Szene zu retten (vor allem, wenn der Gatte hier durch einen Papierrahmen anstatt eines Fensters springt… was schockierte Lacher evoziert).

Zwei sehr gute Darsteller verlebendigen die allzu braven Figuren, vor allem Sascha O. Weis mit seiner bekannten Fähigkeit, Text „natürlich“ zu gestalten: Er muss als Arzt ununterbrochen Schnitzlers Lebensweisheiten von sich geben und tut es so selbstverständlich wie möglich. Einen noblen, enttäuschten Liebhaber kann man nicht nobler, enttäuschter geben als es Dominik Raneburger als Forstadjunkt gelingt.

Thomas Kamper flackert dämonisch (und so vordergründig, wie es im Text steht) den Oberst, David Jakob als Max wirkt überzeugender als starrer Soldat denn als Objekt weiblicher Begierde, während René Peckl höchst überzeugend die Zweifel am Heldentod artikuliert.

Denn das ist Helmut Wiesner wirklich gelungen – die Überlegungen zu Leben und Tod, die Schnitzler hier unter den Nägeln brannten, überzeugend herauszuarbeiten und dabei die Schwächen des Stücks nach Möglichkeit zu verstecken. Entsprechend beeindruckt zeigte sich das Publikum. Auch ein schwacher Schnitzler hat noch seine Meriten.

Renate Wagner