NEW YORK – WIEN / Die Met im Kino / Village Cinema Wien Mitte;

SALOME von Richard Strauss

17.Mai 2025

Im Land der Mythen und Neurosen

Peter Gelb, der Direktor der Metropolitan Opera (offenbar ein Mann ohne Ablaufdatum); will sein Haus an den Zeitgeist anbinden. Nicht nur, indem er neue Werke ins Repertoire nimmt, sondern auch mit „modernen“ Inszenierungen. Die Zeit, da man „beruhigt“ in die Met gehen konnte, sicher, hochwertige, aber keineswegs verstörend verbogene Inszenierungen vorzufinden, ist vorbei. Nun kommen die Europäer, und alles sieht ganz anders aus.

Bei Claus Guth sowieso. War seine Wiener Turandot alles andere als eine chinesische Prinzessin, so ist seine New Yorker Salome auch keine junge orientalische Schönheit im Bibel-Look. Aigul Akhmetshina, die als Gastgeberin die Met im Kino-Übertragung von „Salome“ einleitete, erklärte, die Filme „Eyes Wide Shut“ und „Shining“ seien bei der Produktion Pate gestanden. Von „Eyes Wide Shut“ konnte ich absolut nichts entdecken, an „Shining“ erinnerte, dass der (angebliche) Herodes-Palast (Bühnenbild: Étienne Pluss) durchaus an ein düsteres Horror-Hotel erinnern kann (wenn auch kein Jack Nicholson grinsend um die Ecke lugt). Kurz, vom Original sind zwar Text und Musik geblieben, aber nicht das Ambiente. Und was im Libretto steht, wird nicht nur ganz anders erzählt, sondern auch bis zum Exzess ausgereizt.

Nun ist die Geschichte von Salome wirklich scheußlich, was man in der Routine vieler Aufführungen fast vergessen hat. Da ist eine Halbwüchsige bereit, sich für den geilen Stiefvater auszuziehen (denn darauf läuft der „Tanz der sieben Schleier“ ja hinaus), um den Mann zu bekommen, der ihre Erotik geweckt und der sie zurück gewiesen hat. Nun, wenn sie diesen Jochanaan trotz aller Verführungsversuche nicht bekommen kann – dann wenigstens tot, da kann er sich nicht wehren… Statt in raffinierten Orchesterfluten und musikalischen Feinheiten zu baden, könnte man sich der grausigen Story widmen. Was Guth im vollen Ausmaß tut. Allerdings macht er aus Salome, die man sonst als „spoiled brat“ betrachtet, das gewissermaßen per se unschuldige Opfer, womit er die heutige Ideologie bedient.

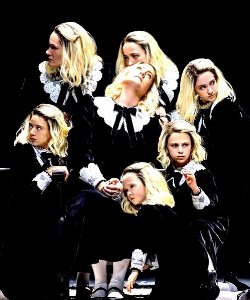

Neuerdings scheint es modern zu sein, mit der Vervielfachung von Figuren zu arbeiten. Die erste Salome, die (vom Libretto her unprogrammgemäß) auf die Bühne kommt, ist ein kleines Mädchen. Es werden im Lauf des Abends ihresgleichen sechs in allen Altersstufen, die – mal die eine, mal die andere, mal alle – um die Original-Salome herum sind und sie an Stadien ihres Mißbrauchs erinnern, um den es in dieser Interpretation geht. Diese Salome, ganz wie ein Bürgers-Töchterchen im schwarzen Kleid mit weißem Spitzenkragen (wenn sie nicht gelegentlich im weißen Unterhemd auf der Bühne steht – Kostüme: Ursula Kudrna), lässt den Tanz der sieben Schleier zuerst von ihren sechs jüngeren Ichs tanzen, bis sie dann den letzten übernimmt – und jenen schaurigen asiatischen Widder-Gott, der sie in allen Phasen belästigt, brutal ersticht. Diese Figur steht natürlich für Herodes, der (damit keine Zweifel aufkommen) die Widdermaske auch trägt, während er dem Tanz zusieht. Dass er nachher in „Herrlich!“ ausbricht, nachdem er seiner eigenen Hinschlachtung zugesehen hat, versteht man allerdings nicht…

Herodes (ein glänzender Gerhard Siegel) ist hier der typische geile Alte mit jovialer Miene, Herodias (Michelle DeYoung), rot das Abendkleid, rot die Haartracht, bekommt von der Regie eine komische Note, weil für sie immer weiß behandschuhte Hände aus der Wand kommen, die ihr nicht nur den Sekt eingießen, sondern sie auch am Busen fassen. Ein Fest gibt es in dem düsteren Gebäude mit den mythologischen Figuren nicht, man weiß in diesem Fall gar nicht recht, was die fünf Juden hier sollen. Claus Guth hat übrigens keine Scheu, sie zwar wie Universitätsprofessoren aussehen, aber mit den Händen so wild gestikulieren zu lassen, dass es schon wieder Klischee ist. Allerdings steht es so in der Musik…

Der genialste szenische Einfall der Aufführung besteht darin, den Bühnenboden zu heben und den Zuseher mit Salome in das Verlies hinab steigen zu lassen, wo Jochanaan angekettet gefangen gehalten wird. Offenbar hat sie als Kind hier gespielt, sie entdeckt alles Spielzeug von sich, eines ihrer frühesten Ich ist offenbar sogar dort geblieben. Jochanaan, ein gemergelter weißer Körper, hat die Stimme von Peter Mattei, und belcantesker hat man diese Rolle selten gesungen gehört. Ein rabiater Gegenpol zu Salome ist er nicht, vielmehr versucht er ihr vor allem auszuweichen. Aber wenn jemand so singt, verlangt man nicht noch den wütenden Bibel-Mann…

Übrigens kommt im Verlies auch Narrabot (Piotr Buszewski mit auffallend schönem Tenor) auf ungewöhnliche Art ums Leben. Verliebt ist er Salome in die Tiefe gefolgt, will Jochanaan mit einer Art Lanze oder Speer angreifen, Salome dreht gewissermaßen den Spieß um und er läuft hinein. Wie die Leiche später in die Halle des Herodes kommt, begreift man allerdings nicht. Und noch eine veränderte Todesart übrigens: Wenn Herodes am Ende „Man töte dieses Weib“ befiehlt, trifft ihn der Schlag – und Salome schreitet unbehelligt davon…

Diese von Guth durch und durch seltsam erzählte Geschichte zwischen Mythos und Neurose ruht („interessant“ sagt man, wenn man eigentlich innerlich den Kopf schüttelt), ruht auf den Schultern der südafrikanischen Heroine Elza van den Heever (die wir in Wien als Thielemanns Kaiserin gesehen haben). Das mißbrauchte Kind ist zu einer unsicheren Frau geworden, allerdings nur, was ihre Aktionen betrifft. Gesanglich meistert sie die Rolle zwischen Piano und Forte so souverän wie darstellerisch zwischen Hilflosigkeit und böser Entschlossenheit. Am Ende gibt es für sie keine Silberschüssel, sondern wieder im Verlies die kopflos da sitzende Leiche des Jochanaan (den Kopf bringt ihr eines ihrer kindlichen Ichs, dem sie das schreckliche Requisit auf deren Kopf setzt, bevor sie damit herumspielt). Der Leiche den Kopf auch zwischen die Beine zu legen, zählt zu den vielen unverhohlenen sexuellen Anspielungen des Abends, wo Salome oft bereitwillig die Beine aufmacht und man ihr, wenn man nicht irrt, auch beim Onanieren zusieht.

Die Sängerin muss jedenfalls hart im Nehmen sein, wenn das, was sie da mit Corpus und Kopf aufführen muss, bei ihr keinerlei Brechreiz (und später, im Hotelzimmer, Alpträume) hervorruft. Nun, es war immer wieder die Rede davon, dass es Guth vor allem um das Schock-Potential des Werks ging. Das hat er wirklich radikal wieder belebt. Und das Orchester unter Yannick Nézet-Séguin trägt seinen Teil zur Radikalität des Abends bei.

Kurz, Claus Guth hat wieder einmal alles anders gemacht. Vom New Yorker Publikum, das möglicherweise nicht weiß, wie eine normale Salome auch aussehen kann, hat diesen Fall schwerer seelischer und geistiger Gestörtheit mit Jubel aufgenommen. Es ist ja schließlich die Stadt der Psychoanalytiker…

Renate Wagner