Fotos: Metopera

NEW YORK – WIEN / Die Met im Kino im Village Cinema Wien Mitte

DON GIOVANNI von Wolfgang Amadeus Mozart

20.Mai 2023

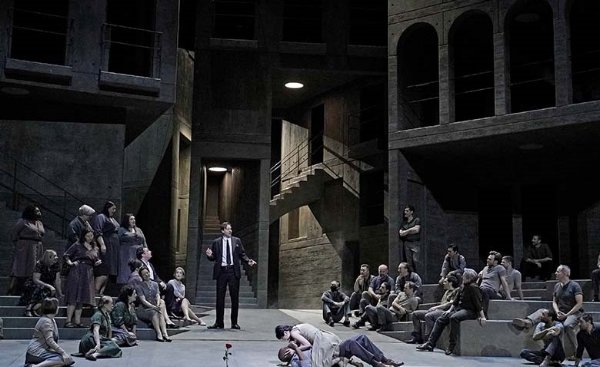

Wenn sich der Vorhang über der Neuproduktion von Mozarts „Don Giovanni“ an der New Yorker Metropolitan Opera hebt, ist es düster. Dafür gibt es einen guten Grund, es ist Nacht, wenn Don Giovanni versucht, Donna Anna zu verführen und statt Begeisterung Widerstand erntet (was dann zum Mord an ihrem Vater führt). Aber es bleibt den ganzen Abend lang gewissermaßen dunkel. Der belgische Regisseur Ivo van Hove (von dem man letzten September im Burgtheater einen Verschnitt der Fleisser’schen „Ingolstadt“-Stücke gesehen hat), wollte Mozarts Dramma giocoso ausschließlich als „Nachtstück“ begreifen – ein Nachtstück der Seelen ebenso wie des Ortes. Er hat dem Werk im doppelten Sinn jede Farbe genommen und es in Grau in Grau getaucht.

Dazu hat sich sein Ausstatter Jan Versweyveld für die Betonschluchten von Häusern, Treppen und Gassen, wie er im Pausengespräch der Met-Übertragung erzählte, von den Werken von M. C. Escher inspirieren lassen (obwohl man auch an einen schmucklosen Piranesi mit de Chirico-Fenstern denken könnte). Ein Einheitsbühnenbild, das seine eigene Stimmung drückend auf den Abend legt, der Handlung aber so viel schuldig bleibt wie die zeitgemäße Alltagskleidung von An D’Huys (die alle Verkleidungen von Giovanni und Leporello so obsolet machen wie diesen Teil der Handlung). Aber „Hier und Heute“ um jeden Preis war die Vorgabe von van Hove, als ob das neue Gewand, in das man eine „alte“ Geschichte steckt, sie wirklich „neu“ machte…

„Don Giovanni“ also nur als die Studie eines üblen Sex-Maniacs, der nicht aus Lust an der Sache, sondern nur mit kaum sonderlich interessierter Routine zu agieren scheint. Er ist an diesem Abend ein aus unserer Sicht mehr denn je gesellschaftlich abzustrafender Sexualtäter, der die Geschmacklosigkeit (und Dummheit) besitzt, Zerlina vor allen Leuten an die Wäsche zu gehen. Ein zynischer Mörder auch noch. Besser für Netflix geeignet als für die Opernbühne. Der düstere Blick von heute auf eine von Mozart und Da Ponte an sich so reich facettierte Geschichte.

Was alles nicht mehr stimmt, muss man nicht aufzählen – mag Don Giovanni angesichts des Komturs eine Pistole ziehen (eigentlich könnte er ihn mit einem Messer erstechen?), es bleibt nicht die einzige, alle wackeln irgendwann mit Schießeisen herum, ein Hautgout von Mafia ist zu erschnüffeln. Das Einheitsbühnenbild, das sich wenig verwandelt, reflektiert die Freudlosigkeit, zu der die Regie das Werk verdammt, auch bei dem geradezu begräbnishaft öden Fest bei Don Giovanni. Hier übrigens wartet der Opernfreund ja unweigerlich auf die „Champagnerarie“, das „Fin ch’han dal vino“, wo dem Titelhelden alles abverlangt wird – ein Virtuosenstück ohnegleichen, das Technik, endlosen Atem, eiserne Präzision erfordert und auch noch klar macht, mit welcher grandiosen Frechheit, Überheblichkeit und Selbstsicherheit dieser Mann die ganze Welt herausfordert. In dieser Inszenierung versandet diese Mini-Arie der besonderen Art, als wäre sie gar nicht da…

Dass die Geschichte – hier und heute, Realismus, Glaubwürdigkeit? – in der Szene, wo Giovanni und Leporello die Rollen tauschen, einfach albern wird, weil jeder unverkennbar er selbst ist, wurde schon erwähnt. Einen Friedhof gibt es nicht, der Komtur schreitet herbei, legt ein Täfelchen auf den Boden, damit Leporello die Grabinschrift lesen kann (!). Besonders hässlich das angebliche Dinner, zu dem Don Giovanni den Komtur geladen hat, wobei er lächerlich in Nudeln wühlt und mit Semmeln herumwirft (warum? Nicht fragen).

Und das Finale? Na ja, eine Höllenfahrt geht hier und heute nicht, wenn auch viel Nebel und Rauch beschworen wird, ein Herzinfarkt hätte es wohl getan, aber da bleibt der Regisseur das Ende einfach schuldig, überzieht das Bühnenbild mit Projektionen, so dass der Held einfach verschwinden kann, man weiß nicht wie, keine Leiche da, nur dass die Häuser, wenn sich die Protagonisten im Sextett über das Ende des Bösewichts ereifern, plötzlich hell erstrahlen. Ja, ja, es sind die bösen Sexprotze, die unsere Welt dunkel machen. Oder war das nicht die Aussage, die so moralisch korrekt ist, dass man wieder einmal nur über den Zeitgeist resignieren kann?

Rettet die Besetzung alles, die von einem Teil der New Yorker Presse hoch gelobt wurde? Nun, die Herren des Abends verfügten wenigstens alle über schöne Stimmen, einige boten auch noch mehr. Nur Titelhelden Peter Mattei hat man an der Wiener Staatsoper in „normalem“ Rahmen mehrfach viel überzeugender gesehen als hier, wobei man zugestehen muss, dass die negative Zeichnung der Figur (die nichts Verführerisches mehr hat) Absicht war – und sein Nobelbariton immer noch intakt klingt, was schließlich ein entscheidender Punkt für diese Rolle ist.

Überraschend auf den ersten Blick der Leporello des Adam Plachetka, denn seit man ihn in der Ära Meyer an der Staatsoper so gut gekannt hat, ist er ungefähr doppelt so breit geworden. Aber mit prächtiger Stimme (richtigerweise dunkler als Mattei) und starker Präsenz läuft dieser Diener seinem Herren manchmal darstellerisch den Rang ab.

Besonders schön klang der Don Ottavio des Ben Bliss mit einem starken, männlichen Tenor, ganz auf der Höhe seiner berüchtigten Arien (die man ja in der Wiener Tradition von den „hellen“ Mozart-Stimmen kennt), allerdings mit der seltsamen Gewohnheit, immer wieder unnötige „Verzierungen“ einzulegen (warum? Sie machen nichts besser). Darstellerisch durfte dieser Don Ottavio, der so oft im Hintergrund bleiben musste, weit mehr „mitspielen“ als üblich.

Dass Zerlina einen alten Mann heiratet, kann man sich nicht wirklich vorstellen, aber die Met besetzte mit PoC Alfred Walker, einem Veteranen des Hauses, der allerdings Stimme, Eifersucht und Cholerik dann überzeugend einzusetzen wusste.

Alexander Tsymbalyuk wankte auch als toter Commendatore sehr lebendig mit blutigem Hemd herum, aber dadurch kam man ohne Lautsprecher und sonstige Verzerrungen in den vollen Genuß seines bemerkenswerten Basses.

Keine der drei Damen hatte eine explizit schöne Stimme zu bieten, aber alle waren technisch auf der Höhe ihrer Aufgabe, wobei Federica Lombardi als Donna Anna vor allem die Schönheit ihrer Erscheinung zu bieten hatte.

Interessanter war da schon die junge Chinesin Ying Fang (Wiens „stumme“ Susanne im Kosky-Figaro), die eine ausgefeilte Studie einer Opportunistin bot, die sich durchaus auf Giovanni einlassen würde, aber schnell erkennt, dass Masetto die sicherere Bank ist: Die beiden Arien, mit denen sie ihn einwickelt, sind Meisterstückchen einer gezielt eingesetzten Rübensüßchen-Erotik, die wohl bei wenigen Männern ihre Wirkung verfehlen würde.

Die bemerkenswerteste Leistung des Abends allerdings bot Ana María Martínez in der meist als undankbar empfundenen Rolle der Elvira, die ja vielfach nur als belachter Zankapfel durch die Handlung geht. Hier spielt sie Wut und Zorn in der ersten Arie zu einer bewusst hochkomischen Studie aus, um dann später immer wieder die große Liebe spürbar zu machen, eine Frau mit Gefühlen, die gegen Verletzungen kämpft und sich in ihren Gefühlen zu Don Giovanni, der diese nun gar nicht verdient, nicht zu helfen weiß. Das war beeindruckend.

Es dirigierte die Französin Nathalie Stutzmann, die ihre Karriere als Altistin (vor allem im Konzertsaal) zugunsten des Taktstocks aufgegeben hat. Natürlich würde man nun gern „Weibliches“ in ihrer Leistung finden und loben, aber tatsächlich war es von der orchestralen Seite einfach eine ordentliche Aufführung ohne besondere Eigenschaften, ohne Übertreibungen, aber auch ohne Höhepunkte, verlässliches Repertoire.

Die Met war, wie man im Kino sah, gut gefüllt, und das Publikum empfing diesen grauen, alternativen „Don Giovanni“ ohne Widerstand und bejubelte die Sänger.

Renate Wagner