München: “7 Deaths of Maria Callas” – Bayerische Staatsoper 01.09.2020 – Kunst oder Kitsch?

Ist es nun Kunst oder Kitsch, das Opernprojekt „7 Deaths of Maria Callas“ von Marina Abramović? Es ist die erste Arbeit der serbischen Performancekünstlerin, in der sie selbst auf der Bühne steht und sich als Schauspielerin betätigt. Sieben Operntode stirbt sie, sieben ikonische Rollen der großen Callas stellt sie in Videoclips dar, die raumhoch auf die Bühnenrückwand projiziert werden, während sie selbst regungslos auf einem Bett im Bühnenvordergrund liegt und die Arien der Bühnenfiguren von sieben verschiedenen Sängerinnen gesungen werden.

Der serbische Komponist Marko Nikodijević hat eine Art musikalischen Rahmen dazu komponiert: ein Vorspiel mit dissonant flirrenden Streicherklängen, in den Zwischenspielen breitet er meditative Klangteppiche aus, im Nachspiel darf der Extra-Frauenchor der Bayerischen Staatsoper Vokalisen singen. Es ist eine eingängige, aber auch beliebige Musik. Eine Musik, die keinem weh tut und die also auch nicht in Konkurrenz zur unsterblichen Musik von Verdi, Puccini, Bizet, Donizetti und Bellini, tritt. Vielmehr sondern sorgt sie dafür, dass der Abend nicht zu sehr die Anmutung eines Arienabends hat, eines best of der italienischen und französischen Oper.

Zu jeder der sieben Arien wird ein Videoclip eingespielt, in dem Abramović in die Rolle der jeweiligen sterbenden Heroine schlüpft, oder vielmehr: sie spielt Maria Callas, die die sterbende Violetta, Tosca, Desdemona, Butterfly, Carmen, Lucia und Norma spielt. Vor den Arien werden Texte eingespielt, gesprochen von Abramović, die teilweise sehr klischeebeladen sind, zusammen mit schwülstig wabernden Wolkenvideos ist das eindeutig jenseits der Kitschgrenze. Große Kunst dagegen sind manche der Videos, beispielsweise das erste, das Abramović als sterbende Violeta Valery zeigt

Hera Hyesang Park (Violetta Valéry), Marina Abramović © Wilfried Hösl

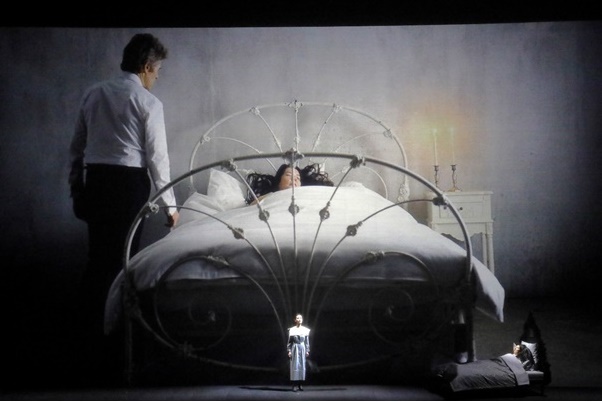

Beeindruckend, wenn das riesige Bild des Totenbetts erscheint, in dem Verdis schwindsüchtige Heldin den Tod erwartet, und davor, zwergenhaft klein erscheinend Hera Hyesang Park das „Addio del pasado“ sehr anrührend singt.

Unfreiwillig komisch und unpassend der Tosca-Clip: es zeigt Abramović zunächst in Kate-Winslet-Titanic-Pose außen an einem Hochausbalkon stehend, dann springend und dekorativ in Zeitlupe fallend. Das weckt Assoziationen an 9/11, an die von den Twin Towers fallenden Körper, zu denen aber die inszenierte Schönheit der im Fall wehenden Kleidung so überhaupt nicht passen will. Ganz davon abgesehen, dass das dem Gesetz der Schwerkraft widerspricht. Dazu singt Selene Zanetti das Gebet der Tosca.

Desdemona wird von zwei Schlangen erwürgt, die Otello ihr um den Hals legt, Butterfly setzt sich radioaktiver Strahlung aus, Carmen liefert sich einen an Stierkampf erinnernden, tödlichen Tanz mit Don José, Lucia zertrümmert Spiegel und Vasen bis sie wie ein Madonnenbildnis blutige Tränen weint. Zum Höhepunkt wird Normas Gebet „Casta Diva“, das Abramović als Liebestod inszeniert: Willem Dafoe, der in allen Videoclips den Mann spielt, wegen dem oder für den die Heldin stirbt, trägt das goldene Kleid der Diva, Abramović ein weißes Herrenhemd zur schwarzen Hose. So wird der eine zur anderen und beide gehen unendlich langsam zum Gesang von Lauren Fagan in das Feuer des Scheiterhaufens.

Danach wird noch ein achtes Mal gestorben: das Bett mit Abramović, steht nun in einer Nachbildung des Schlafzimmers der Diva – wir erfahren das wieder über eingesprochenen Text. Maria Callas stirbt an gebrochenem Herzen. Danach kommen die sieben Sängerinnen, jetzt Dienstmädchen, auf die Bühne, saugen das Zimmer, ziehen das Bett ab, desinfizieren die Möbel und verhängen dann alles mit schwarzen Tüchern. Und dann folgt der große Auftritt der Performancekünstlerin als Norma-Callas-Marina: noch einmal erklingt „Casta Diva“ diesmal gesungen von der unvergleichlichen Originalstimme von Maria Callas. Abramović im Goldkleid versucht sich an der Gestik der Sägerin, erreicht aber weder ihren Ausdruck noch die Eleganz der Bewegungen.

Schade, dass die Sängerinnen alle in der gleiche grauen Dienstmädchentracht auftreten müssen und ihre Arien fast unbeweglich stehend vortragen müssen. Mit etwas mehr Gestaltungsfreiheit und Bewegungsspielraum hätten möglicherweise auch Leah Hawkins mit dem Ave Maria der Desdemona, Kiandra Howarth mit Butterflys „Un bel di vedremo“ un, Nadezhda Karyazina als nachdenkliche Carmen einen tieferen Eindruck hinterlassen können. Neben der bereits genannten Hera Hyesang Park gelang das nur Adela Zaharia als Lucia mit glasklaren Koloraturen.

Das Dirigat von Yoel Gamzou hätte noch mehr rhythmische Impulse geben können, eine Spur mehr Tempo bei den Arien.

Ein zwiespältiger Eindruck also, nicht Oper, nicht Performance; interessant, aber nicht überragend. Die Selbstinszenierung einer Performancekünstlerin als Maria Callas. Das schönste Stückchen Musik war Callas‘ Originalstimme vom Band an Ende – unvergleichlich!

Die 500 Leute, die nach dem plötzlichen Beschluss der Zuständigen dann doch diese Uraufführung und erste Premiere der Spielzeit 2020/21 an der Bayerischen Staatsoper besuchen durften, applaudierten wacker, keiner traute sich zu buhen. Ob wegen der Infektionsgefahr oder weil man so glücklich war, wieder im Haus zu sein, sei dahingestellt.

Susanne Kittel-May