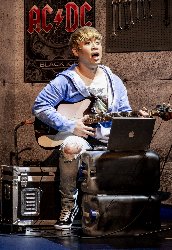

Falstaff (Misha Kiria) vor der Fernsehkamera ( Fotograf: Jonas Persson )

MALMÖ / Stream aus der Malmö Opera:

FALSTAFF von Giuseppe Verdi

Premiere: 7. November 2020

In Wien haben wir nur eine vage Erinnerung an Regisseurin Lotte de Beer – sie hat im Theater an der Wien den Bizet’schen „Perlenfischern“ den Rahmen einer Filmproduktion verpasst, die in Ceylon irgendwas Exotisches auf die Leinwand bannt. Das war so aufregend nicht, denn Geschichten „im Rahmen“ zu erzählen, ist absolut nicht neu – im Gegenteil, derzeit so häufig, dass schon fast abgegriffen. Mittlerweile wurde die Holländerin zur designierten Direktorin der Volksoper ernannt und ist für uns schlagartig interessant geworden.

Jedenfalls nahm man solcherart gern das Angebot der Oper Malmö wahr, den Stream der „Falstaff“-Premiere anzusehen – wobei Lotte de Beer wieder einmal nichts für das Original übrig hat und ihre Idee, eine Oper durch heutige Fernseh-(Medien)welten zu betrachten, wiederholt. Aber wenn uns allen in den letzten Tagen die Köpfe mit den amerikanischen Nachrichten über die Präsidentschaftswahlen gerauscht haben, ist es ein witziges und aktuelles Zitat, Falstaff und seine Diener in ein Fernsehstudio zu versetzen, wobei im Hintergrund (ohne Video geht es nicht) illustrierende Filme laufen (die zeigen dann auch etwa Mrs. Ford am Herd, ganz im Stil amerikanischer TV-Betulichkeit). Dazu kommen wahnwitzige Kamera-Einstellungen (die Kameras sind wieder, wie in den „Perlenfischern“, auf der Bühne). Und im Hintergrund stapeln sich die Bilder, dass man nicht weiß, wo man zuerst hinschauen muss…

Aber schnell wird es zu viel des Guten oder mittlerweile weniger Guten, wenn jede Echtheit aufgehoben ist, man etwa die vier Damen nur am Bildschirm sieht, nebenbei die Computer eingeblendet bekommt, auf die Falstaff offenbar dasselbe Mail versendet hat… Gut sehen die Damen in der verzerrten Version, oft in Schockfarben getaucht, übrigens nicht aus. Da werden die „lustigen Weiber“, die oft so reizvoll waren, zu hässlichen Grimassen. Schade drum.

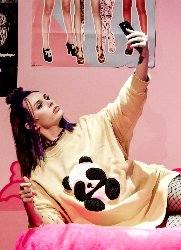

Fenton und Nanetta (Sehoon Moon ,Alexandra Flood )

Fotograf: Jonas Persson

Und wenn dann die jungen Leute dran kommen, dann fragt man sich, ob Lotte de Beer nicht die Verhässlichung unserer Welt durch die sozialen Medien inszeniert? Nanetta und Fenton sind junge Leute von heute, die sich wie Idioten auf You Tube gebärden, Selfies schießen, schnell WhatsApp absetzen, und der blond gefärbte Asiate, der die Kamera küsst, bis seine Lippen einen fast fressen… ungustiös, oder? Davon gibt es reichlich noch mehr. Und Abstruses auch, wenn die Diener sich in Smileys verwandeln…

Wie alle Aufführungen, in denen es nicht um Menschen und ihre Geschichten geht, sondern um Regieideen, nützen diese sich schnell durch Einförmigkeit ab. Das Ersticken der Szene in Bildern macht die Sache auf die Dauer ermüdend, noch und noch schaufelt die Regisseurin ironische Versatzstücke des täglichen Lebens herbei (die Ausstattung von Christof Hetzer leistet Bemerkenswertes). Dazu kommt, dass der Humor mit so viel Unsinn und immer wieder Ungustlhaftigkeit (dieses Wort sei jetzt einmal erfunden) versetzt ist, dass einem das Lachen vergeht. Und wer „Falstaff“ an sich liebt – der wird vieles vermissen und vieles gar nicht erkennen… Vor allem, weil es so unspezifisch ist – diese Show könnte man mit jeder beliebigen Oper abziehen, die Aussage würde sich nur auf die Regie, nie aufs Werk beziehen.

Was die Sänger betrifft, die im Lauf des Geschehens wenigstens mehr „live“ auf die Bühne dürfen und nicht nur als ihr verzerrtes Abbild, so kommt der Titelheld am besten davon. Der georgische Bariton Misha Kiria ist uns noch nicht über den Weg gelaufen, hat aber in den letzten Jahren den Falstaff schon erfolgreich in Parma und Madrid gesungen, und man kennt ihn wohl auch in der Deutschen Oper Berlin schon ziemlich gut (wo er demnächst auch den Falstaff vor hat – hoffentlich in einer „normalen“ Version). Ob der gestriegelte Fernseh-Politiker mit der blonden Trump-Frisur wirklich etwas mit dem guten Sir John zu tun hat? Aber Kiria hat einen prachtvollen, großen und substanzreichen Bariton, der ihn zusammen mit einer eindrucksvollen Erscheinung (kein Wunder, dass er in Amsterdam für Ambrogio Maestri einspringen durfte) in den Mittelpunkt des Geschehens katapuliert und den Verdacht erweckt, dass man noch viel von ihm hören wird.

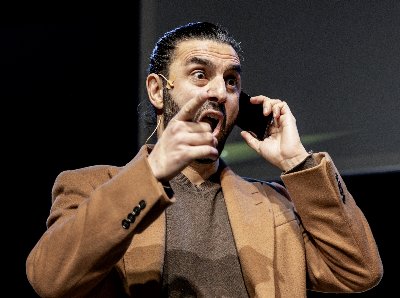

Orhan Yildiz als Ford (Fotograf: Jonas Persson)

Aber auch der Ford des Orhan Yildiz, den wir in der Staatsoper meist in kleineren Rollen sehen, kann sich hören lassen.

Jacquelyn Wagner, die auch Richard Wagner kann (und im Theater an der Wien eine vorzügliche Euryanthe war), muss sich – in Jeans, Frau von heute – mit Falstaff auf ein seltsames Spiel einlassen, in dem sie als Puppenattrappe erscheint, und lässt aufgeregte, dramatische Töne hören. Wenn Sänger solcherart zu „Puppen“ der Regie werden, sind ihre genuinen Leistungen schwer zu beurteilen.

Das gilt dann auch für die Kunstfiguren, für Alexandra Flood (Nanetta) mit den leichten Tönen für die Rolle und den schönstimmigen Sehoon Moon (Fenton), Maria Streijffert (Mrs. Quickly) und Matilda Paulsson (Meg Page), Jonas Duran (Bardolfo), Nils Gustén (Pistola), Niklas Björling Rygert (Dr. Cajus).

Bemerkenswert ist das Tempo und die Verve, mit denen der Dirigent Steven Sloane den Abend buchstäblich „jagt“, womit er dem Strom der Bilder entspricht, der hier entfesselt wird. Keine Frage, dass es Leute geben wird, die diese selbstverliebte Inszenierung witzig finden. Es gibt zweifellos auch solche, die sagen: Was soll der Blödsinn? Ob man sich nach diesem Beispiel für den Geschmack der Lotte de Beer so unbedingt auf ihr Erscheinen in der Volksoper freut, sei dahingestellt.

Renate Wagner