Impressionen aus der Türkei (1)

Text: Renate Wagner / Fotos: Heiner Wesemann

Warum kennt niemand Göbekli Tepe?

In großen Plakaten wurde für das „Göbekli Tepe“-Jahr geworben

Das Jahr 2019 ist vorbei, die türkischen Tourismus-Behörden hatten es als „Göbekli Tepe“-Jahr ausgerufen, und man hätte dieser unglaublichen historischen Ausgrabung mehr Besucher gewünscht. Natürlich freut man sich, wenn man persönlich einmal nicht in den Massen steckt, sondern eine Ausgrabungsstätte völlig in Ruhe umkreisen kann. Dennoch ist es zu wünschen, dass sich dieser immerhin älteste Tempel der Welt – das hat sich ja nun zweifelsfrei herausgestellt – langsam im Bewusstsein der kulturinteressierten Reisenden verankern wird.

Gewiß, Göbekli Tepe (seit 2018 UNESCO-Welterbe) liegt als Ziel „außerhalb“ – nicht bei Istanbul, nicht Westküste, nicht Südküste, nicht Kappadokien, die gewissermaßen „etablierten“ Destinationen der Türkei. Man fliegt (via Istanbul, anders geht es nicht) nach Sanliurfa, das liegt schon ziemlich östlich in Anatolien, südlich genug, um die syrische Grenze vor der Nase zu haben (und eine hohe Zahl von Flüchtlingen aus dem Nachbarland in der Stadt, die im übrigen auch viele Kurden und Araber beherbergt).

Der 750 Meter hohe Hügel von Göbekli Tepe (die türkische Bezeichnung bedeutet „bauchiger Hügel“) ist nur einen Katzensprung, etwa 15 Kilometer nordöstlich von „Urfa“, wie man die Stadt nennt. In der Antike hieß sie „Edessa“ und gehörte zu Mesopotamien, wie die ganze Region ja historisch das Nördliche Mesopotamien umfasst. Bei Göbekli Tepe handelt es sich, wie man heute annimmt (wenn man nicht irgendwo noch Älteres findet) um den „ersten Tempel der Geschichte“, sechstausend Jahre älter als Stonehenge, fast genau so erstaunlich.

Die Deutschen leisten sehr viel in der Türkei, die alte Hethiter-Hauptstadt Hattusa ist ihr „Revier“ (bis heute), und Göbekli Tepe verdankt das Meiste dem deutschen Archäologen Klaus Schmidt, dem nur zwei Jahrzehnte von Grabungs- und Forschungszeit gegeben war, bevor er 2014 unerwartet und erst 60jährig starb. Dennoch wird sein Name immer untrennbar mit diesem Ort verbunden sein, dem er auch ein Standardwerk (im Beck Verlag) gewidmet hat, ein Jahr nach seinem Tod erschienen.

Hat man dieses Buch gelesen, ist man natürlich geneigt, auch seinen Theorien zu folgen, dass dies das erste von Menschen geschaffene Heiligtum sei, obwohl das Schöne an solchen „Rätseln der Vergangenheit“ ja auch darin beseht, dass man sie nie wird auflösen können… Aber dass eine große, großzügig entworfene und gebaute Anlage, die rund 12.000 Jahre alt ist, also ins 10. Jahrtausend vor Christus zurück- geht und die unglaubliches technisches Know-How benötigte, in einem Zeitalter, wo die Menschen noch Jäger und Sammler und nicht seßhaft waren, einem Wunder gleich – das muss einfach jedermann eingestehen.

Blick in das Tempelrund

Als Besucher kann man derzeit nur einen frei gelegten Rundbau sehen, und der ist mittlerweile mit einer Plane überdacht. 16 dieser Steinkreise hat man geortet, einige schon aus der Erde geholt, vielleicht wird einmal ein Archäologiepark daraus. Es sind noch keine 2 Prozent des gesamten Geländes ausgegraben, und niemand weiß, wie viel man noch freilegen will und wann. Als diese Anlage nach etwa einem Jahrtausend der Benützung aufgegeben wurde, ruht sie noch immer mehr als zehntausend Jahre in der Erde – da brauchen wir auch keine Eile haben… oder? Neugierig ist man ja schon.

So stellt man sich die Arbeit an der Anlage vor

Was war das also und wie konnte eine Gesellschaft, die bis dahin noch keine festen Gebäude errichtet hatte, die nicht in Städten und Gemeinschaften organisiert war, eine solche Anlage errichten? Hier wurden Steinpfeiler aufgestellt, Monolithe, die an die 10 Tonnen schwer waren, Werkzeuge zur Bearbeitung und Logistik des Transports erforderten. Und es sind Hunderte dieser Pfeiler, die es hier gibt. Wer waren die Menschen, die das planten, organisierten, konzipierten, die Steine aufstellten, lange Zeit hier verblieben (so etwas baut man ja nicht von einem Tag zum anderen), für Materialnachschub und die Verpflegung der Arbeiter sorgten…? Und wer sind die Künstler, die da so phantasievoll den Stein bearbeiten? Und das in der Steinzeit! Und kein Pharao im Hintergrund, der so etwas mit absoluter Machtherrlichkeit in Auftrag gab! Klaus Schmidt hatte die Theorie, dass die Sesshaftigkeit mit dem Bau dieses ersten Tempels begann… während man es sich ja bisher umgekehrt vorgestellt hat, erst die Umwandlung der Gesellschaft in Bauern und Viehzüchtern mit festem Wohnsitz, dann der Bau von Heiligtümern. Wer weiß?

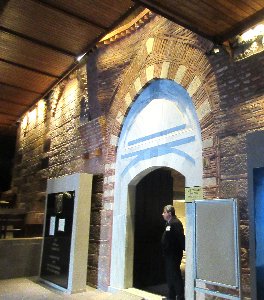

Der Göbekli Tepe-Saal im Museum von Urfa

Gewissermaßen das „Markenzeichen“ von Göbekli Tepe sind die so genannten „T-förmigen“ Pfeiler, alle mehr als vier Meter hoch, und diese faszinieren wirklich besonders, der seltsamen Form und der Verarbeitung wegen. An Ort und Stelle kann man sie ja nicht nahe besehen, im Museum überwältigt dann die Fülle der Reliefs, teils Tierfiguren (Löwen, Stiere, Schlangen, Vögel) seltener Menschen, viele Ornamente, manche auch in der Mitte mit Armen und Händen ausgestattet, als handelte es sich hier doch um Menschengestalten. Apropos Museum: Das ist nun wirklich besonders schön und hat einen eigenen „Kultsaal“ für Göbekli Tepe aufgebaut. Während in natura jede Menge Stein und Schotter herumkollert, kann man sich hier die Würde eines abgeschlossenen Innenraums, der zweifelsfrei ein Kunstwerk war, vergegenwärtigen… In diesem Museum findet man übrigens auch die 1,80 Meter hohe „Baliklugöl Statue“ (auch „Urfa-Mann“ genannt), die mit einem Alter von Schätzungsweise 11.000 Jahren als die älteste Abbildung eines Menschen und gleichzeitig älteste Steinskulptur Asiens gilt – lauter Superlative!

Was war Göbekli Tepe nun wirklich? Ein Treffpunkt verschiedener Stämme? War es ein Ort des Totenkults? Ein Tempel zur Anbetung von Göttern? Immerhin hat Göbekli Tepe eine besondere Geschichte – denn als man den Ort aufließ, hat man ihn nicht einfach verfallen lassen, sondern sorgfältig mit Erde bedeckt. Eine letzte Geste des Respekts? Bewundernswert jedenfalls – und so geheimnisvoll.

Als wir nach der Besichtigung in dem kleinen Kiosk Tee trinken, sprechen uns einige junge Deutsch-Türken an, die hier zu Besuch bei ihren Familien sind (bestes Berlinerisch kommt aus ihren Kehlen). Sie sind erschüttert, dass die eigenen Landsleute kaum etwas über diese sensationelle archäologische Stätte wissen, und dass sie sich bei den Touristen noch so wenig herumgesprochen hat. Sie selbst sind auch nur durch Zufall auf Göbekli Tepe gestoßen – und jetzt völlig fasziniert.

Witzigerweise sehen wir genau am Tag nach unserer Rückkehr aus der Türkei auf Servus TV einen Bericht über Göbekli Tepe. Was soll man sagen? Lauter Däniken-Adlaten am Wort, die sich einfach nur vorstellen können, dass Außerirdische an der Anlage herum gefummelt haben. Ich gebe zu, dass dort in unglaublich früheren Zeiten unglaublich tolle Arbeit an Steinen geleistet wurde. Aber wir können doch nicht für alles, was wir vielleicht nicht auf der Stelle erklären können, gleich die kleinen grünen Männchen zu Hilfe rufen? Da bin ich eher für eine bewundernswürdige menschliche Leistung, die man sich ansehen sollte. Also, auch wenn kein Göbekli Tepe-Jahr mehr ist – hinfahren!

—————————————————————————————————————–

Impressionen aus der Türkei (2)

Text: Renate Wagner / Fotos: Heiner Wesemann

Auch auf österreichischen Spuren in Ankara

Ankara ist die Hauptstadt der Türkei und steht doch im Schatten von Istanbul, der glitzernden Metropole am Bosporus. Was die Stadt alles zu bieten hat, erstaunt bei näherer Betrachtung – und für den interessierten Österreicher ist sie auf jeden Fall eine Reise wert, hat doch kein Geringerer als Clemens Holzmeister zur Zeit von Atatürk hier mehr als ein Dutzend Repräsentationsbauten geschaffen, die heute noch der Stadt ihren Stempel aufdrücken – abgesehen von bemerkenswerten Architektur aus allen Zeiten, bis herauf ins 21. Jahrhundert.

Man hat immer Glück, wenn es Menschen gibt, die zu einem Thema vorgearbeitet haben. Das Goethe Institut Ankara hat in zweifellos jahrelanger Forschungsarbeit in Zusammenarbeit der Architektenkammer, Zweigstelle Ankara, ein Großprojekt absolviert, das unter dem Titel „Der Werden einer Hauptstadt“ (zweisprachig) einen dickleibigen Band ergibt. Leider zu unhandlich, um als lockeres Guidebook in der Handtasche zu fungieren, wenn man sich auf österreichischen Spuren aufmacht, die türkische Hauptstadt zu erforschen. Als Information über Clemens Holzmeister zuerst, die anderen Österreicher ebenso, ist das Buch unverzichtbar. So viele arbeiteten hier: Anton Hanak, der mit dem „Vertrauens- und Sicherheits-Denkmal“ im Güvenpark ein so gewaltiges Monument schuf, dass Stalin seine Freude gehabt hätte; Heinrich Krippel, der mit dem „Siegesdenkmal“, eine zentrale Reiterstatue, einen Blickfang der Stadt gestaltete und auch für einen „Sitzenden Atatürk“ verantwortlich war; Josef Thorak, der den Präsidenten per Büste verewigte; Franz Hillinger war Co-Architekt für drei Großbauten; auch Theodor Jost und Robert Oerley und der Schweizer Österreicher Ernst Egli bauten hier – alles Österreicher, mehr oder minder im Dunstkreis von Holzmeister: Manche, wie Gudrun Baudisch, holte er für Innenausstattungen. Gleichzeitig waren auch viele bedeutende deutsche, schweizer und auch französische und italienische Architekten für Atatürks Vision einer modernen Stadt tätig.

Für uns Österreicher heute ist – zumal, wenn man ein Kulturfreund ist – Clemens Holzmeister (1886 – 1983) der wichtige Mann, der die Salzburger Festspielhäuser schuf, ganz abgesehen von einer Fülle von Kirchen und Profanbauten. In den zwanziger Jahren war er in Österreich eine bekannte Persönlichkeit, nicht zuletzt im katholischen Umfeld, mit internationaler Vernetzung. Seine Bekanntschaft mit dem türkischen Staatspräsidenten Mustafa Kemal Atatürk – der 1923 die türkische Republik ausgerufen, also die „Türkei“ als Nachfolgestaat des Osmanischen Reichs gegründet hatte – brachte ihn schon 1927 erstmals nach Ankara. Der Auftrag, ab 1928 das Regierungsviertel in Ankara mit zu gestalten (im Endeffekt waren es insgesamt 11 Staatsbauten – Ministerien, Militäreinrichtungen, Banken, Gesandtschaftsgebäude, die ganze Administration, die ein neues Land brauchte), kulminierte in dem ehrenvollen Auftrag, das private Palais von Atatürk zu bauen. Holzmeister war der Künstler, mit dessen Arbeiten der Staatspräsident den radikalen Anschluß der Türkei an den Westen und die Moderne vollziehen wollte – und vollzog. Daraus erklärt sich auch, dass Holzmeister in seinen Bauten geradewegs europäisch „modern“ blieb und nirgends „folkloristische“ Assoziationen zum türkischen Baustil aufkommen ließ…

Bei der Machtübernahme der Nationalsozialisten war Holzmeisters Modernität, die an die Wiener Moderne anknüpfte und bei aller Großartigkeit nichts von Speers antik angehauchtem Pomp hatte, nicht gefragt (und schon gar nicht brauchte man ihn als den großen „Kirchenbauer“, der er war). Er emigrierte in die Türkei, wo er mit offenen Armen aufgenommen wurde (wie viele andere, die Europa den Rücken kehren mussten), während man ihn in Österreich an der Akademie der bildenden Künste zwangspensionierte. Ein Wort noch zu Atatürk, der viele politische Flüchtlinge aus dem Dritten Reich aufnahm: Damit folgte er einer edlen Tradition. Schon als die Katholischen Könige die Juden aus Spanien vertrieben hatten, lud der damalige Sultan sie zu sich ein. Und die „Hohe Pforte“ hat von dem Wissen und den Verbindungen der Juden in hohem Maße profitiert.

Holzmeister lebte erst in Istanbul, wo er – wie zuvor in Österreich – zum kulturellen Mittelpunkt eines Kreises von Künstlern, Besuchern und Emigranten wurde. Er unterrichtete an der Technischen Hochschule in Istanbul, hielt sich aber auch viel in Ankara auf, um die diversen Bauarbeiten zu überwachen.

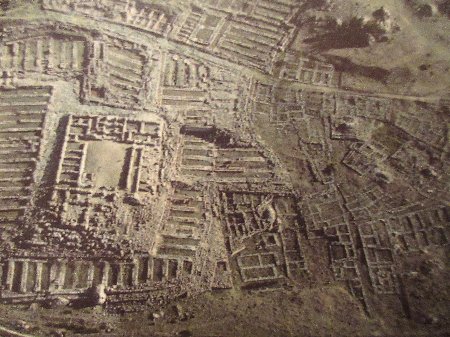

Das von Holzmeister geschaffene Türkische Parlament aus der Luft

Am riesigen Parlamentsgebäude (mit einer Front von 250 Metern) wurde seit 1939 gebaut, es konnte aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg fertig gestellt werden. Die Türkei ist stolz auf diese Anlage, die – wie es offiziell heißt – „die Macht und die Ewigkeit der Türkischen Republik“ repräsentiert. Kein Wunder, dass die Türken selbst meinen, man könne Holzmeister den „Staatsarchitekten der Türkei“ nennen. 2008 hat man in Ankara eine Straße nach ihm benannt (es finden sich dort auch Straßen für Willy Brandt oder John F. Kennedy, immerhin).

Atatürk starb 1938, bald nach seinem Tod (da war Holzmeister noch in der Türkei, er kehrte erst 1954 endgültig in die Heimat zurück) wurde ein Wettbewerb für dessen Mausoleum ausgeschrieben. Holzmeister beteiligte sich, und er hätte den zentralen Begräbnisraum im Stil einer osmanischen Türbe gestaltet. Man entschied sich allerdings für den über eine Riesentreppe zu erreichenden monumentalen neoklassizistischen Säulenbau, womit man alle anderen Mausoleen (Lenin am Roten Platz und auch das spätere von Mao in Peking) an Größe übertraf (es ist, vergleicht man die Stile, im Grunde eine Paraphrase von Holzmeisters Parlamentsbau). Man hatte für das „Anitkabir“, wie die Anlage genannt wird, a priori einen freien Platz am Rande der Stadt gewählt und in eine riesige Park-, Alleen- und Museumsanlage eingebaut, so dass keine vorgegebene Begrenzung die Ausdehnung störte…

Das Atatürk-Mausoleum

Da wir nur vier Tage in Ankara haben, das berühmte Museum für Anatolische Zivilisationen fast einen Tag benötigt, der Ausflug nach Hattusa gleichfalls, der Ausflug nach Gordion (dort, wo Alexander der Große den berühmten Knoten zerschlug) und zu dem Midas-Grab auch fast einen Tag, bleibt ein Tag für Holzmeister, oder, ehrlich gesagt, ganz Ankara im Zeichen von Architektur. Diese beginnt ja für mich schon bei meinen geliebten Römern – die imposanten Reste eines Augustus-Tempels, eine riesige Thermen-Anlage, die den Namen von Caracalla trägt, ein in seinem Zuschauerrund noch erkennbares Theater gehören dazu. Und Justinian hat eine Säule hinterlassen, in deren Nähe man „in die Erde“ schauen und noch Reste römischer Straßen erkennen kann…

Es gibt einen historischen Kern Ankaras, der von besonders schönen „osmanischen“ Häusern gekennzeichnet ist, manchmal stehen sie auf steinernen Sockeln, die Wände sind weiß, die Ecken und Kanten mit Holz verkleidet, der obere Stock oft leicht vorgebaut, das alles nobel und elegant.

Typische „Ankara Häuser“

Zu den älteren Teilen der Stadt zählen auch schöne Moscheen oder ein so besonderes Museum wie jenes, das dem Heiligen Hacı Bayram gewidmet ist: ein schlichtes Wohnhaus anno dazumal, unseren einfachen Bauernhäusern mit der notwendigsten Einrichtung verwandt… Wenn daneben ein moderner Gebäudekomplex steht, der dem Islam gewidmet ist (und von dessen Bedeutung und Reichtum zeugt), zerbricht sich niemand den Kopf darüber, der heutigen Zeit zu huldigen und mit einer Rolltreppe hinauf in die Moschee zu fahren…

Die nächste archäologische „Schicht“ der Stadt bezieht sich auf Atatürks bewusste Modernisierung. Die meisten „offiziellen“ Bauten von Clemens Holzmeister zentrieren sich rund um das Parlament, eine Mischung aus Größe und Schlichtheit der Form. Niemand kann die Parlament-Anlage ermessen, wenn man sie nicht aus der Luft sieht – da muss man ein Foto aus dem Internet borgen.

Die österreichische Botschaft in Ankara von Holzmeister

Die österreichische Botschaft wirkt so unspektakulär wie möglich, einfach ein großes Wiener Wohnhaus, Villa wäre zu viel gesagt.

In der Innenstadt findet man gleich drei Bankgebäude die Holzmeister gestaltet hat. Die Fassaden, die Tore, die Fenster, die Auskleidung – Adolf Loos lässt grüßen. In eine Bank, die Merketz, lässt man uns nicht einmal hinein, wir können nur die Plakette mit Holzmeisters Namen fotografieren. Andere Gebäude wie die Universität hingegen heißen uns herzlich willkommen, zeigen die noblen Innenräume von anno dazumal, unverändert.

Moderne Architektur in Ankara

Ja, und dann gibt es ein Ankara, das so moderne Hochhausbauten zu bieten hat, dass man sich manchmal in der Golfregion fühlt, Glas, Metall, Stahl, scharf in die Höhe schießend oder verrückt geschwungene Formen, gestaffelte Stockwerke, Farbspiele, rund, eckig, verschachtelt. Eine Stadt hat Freude an Architektur. Offenbar immer schon.

Aber es gibt noch einen ganz besonderen Österreich-Bezug zur Türkei durch Atatürk: Während des Ersten Weltkriegs war der Maler Wilhelm Krausz im Auftrag der österreichischen Regierung als Kriegsmaler des k.u.k. Kriegspressequartiers auf dem Balkan und in der Türkei unterwegs. Seine „Bildnisse und Skizzen aus der Türkei im Weltkrieg“ stellte er später im Wiener Künstlerhaus aus.

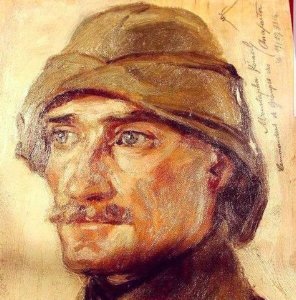

Wilhelm Krausz malte Mustafa Kemal (später „Atatürk“) während des Ersten Weltkriegs

Damals ist er dem jungen Kommandeur Mustafa Kemal begegnet – und sein „Jugendbildnis“ des Mannes in seinen frühen Dreißigern gilt als das erste überlieferte Bild Atatürks (von Fotos abgesehen). Bei diesem Aufenthalt im Osten malte Krausz übrigens auch Mehmet V., den vorletzten Sultan des untergehenden Osmanischen Reichs…

Feyha Özsoy

Wie eng die Türkei auch heute mit Europa verbunden ist, sieht man an der zeitgenössischen Kunst, der man dort begegnen kann. Die Künstlerin Feyha Özsoy, Jahrgang 1932, deren Bilder in Sammlungen in Deutschland, England, der Schweiz, Schweden, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Kanada und Saudi-Arabien zu finden sind, zeigt in ihren hervorragend gemalten Porträts, Landschaften und Stilleben eine enge Anbindung an die gegenständliche europäische Kunst.

Impressionen aus der Türkei (3)

Text: Renate Wagner / Fotos: Heiner Wesemann

Auf den Spuren der Hethiter

Die Ägypter haben die Pyramiden, die Pharaonen, die Hieroglyphen und eine im Ganzen überwältigende Kultur. Der Irak hätte, wenn man ihn denn bereisen könnte (nicht mehr in diesem Leben vermutlich) die Babylonier und die Assyrer. Die Türkei hat die Hethiter, die dritte große alte Hochkultur der Antike, und über sie weiß man weniger als von allen anderen. Wie kommt das schon wieder?

Dem Reisenden, der sich den Nahen Osten vorgenommen hat, kommen die Hethiter erst einmal auf Umwegen unter. Wie glorios zelebriert sich Ramses II. doch in dem Tempel von Abu Simbel auf einem Relief, das bescheidene 17 Meter lang und 9 Meter hoch ist, als Sieger in der Schlacht von Kadesch gegen die Hethiter! Da braust er auf einem Streitwagen dahin, packt die Verlierer gleich mehrere auf einmal am Schopf. Und auch in seinem Ramesseum wird des Ereignisses ausführlich gedacht. Ganz so toll ist die Schlacht zwar nicht ausgegangen, aber das erfährt man erst bei näherer Recherche, die unvermeidlich ist, wenn man sich mit den Hethitern auseinander setzt.

Ja, und weil Tut Ench Amun durch die Entdeckung seines (unversehrten) Grabes derjenige Pharao der Geschichte ist, den jeder kennt, wurde auch seine Biographie oft erzählt. Darunter auch, was vermutlich seine junge Witwe, Anchesenamun, nach seinem Tod unternahm und was so tollkühn war, dass es in die Geschichte einging. Zwischen zwei Bedrohungen hat sie agiert: Da war einerseits die drohende Machtübernahme durch entweder ihren greisenhaften Großvater Eje (den sie dann etwa hätte heiraten müssen – und tatsächlich musste) oder den General Haremhab (der niedriger Herkunft war) in Ägypten. Und andererseits der Angriff des hethitischen Großkönigs Šuppiluliuma I. (der natürlich dieses Machtvakuum ahnte) So schrieb sie mutig einen Brief an ebendiesen Hethiter-Herrscher, mit der Bitte, er möge ihr einen seiner Söhne als Gatten schicken, der dann an ihrer Seite Pharao sein würde…

Natürlich kann man eine Geschichte, die sich etwa 1330 vor Christus abspielte (also satte dreitausend Jahre zurück) nicht im Detail nachvollziehen (Johannes Lehmann in seinem Buch über die Hethiter glaubt aber auch an diese Version), es kann eine andere Prinzessin gewesen sein, die Gegenwart mag an dem Angebot genau so zweifeln wie angeblich Šuppiluliuma I., der eine List vermutete – aber immerhin ist dieser überlieferte Brief (eigentlich waren es zwei, sie schrieb noch einen und drängte um eine Entscheidung) Faktum. Und er beweist, ebenso wie die Schlacht von Kadesch (1274 v. Chr.), dass man es bei den Hethitern mit einer antiken Weltmacht zu tun hatte.

Das „Was wäre wenn“-Spiel hat hier eine ganz eigene Note – wenn tatsächlich ein Hethiter Pharao in Ägypten geworden wäre und diese Reiche zusammen geschlossen hätte, welch unglaubliche Macht hätte sich da aufgetan? Nun, es kam nicht dazu. Ein halbes Jahrhundert später gab es die entscheidende Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Reichen…

Warum lässt die internationale Popularität der Hethiter so sehr zu wünschen übrig? Nun, die Ägypter und die fesselnde Geschichte von Mesopotamien waren längst allgemeines Wissen und Interesse, als man von den Hethitern noch kaum etwas wusste. Stilistische Verwandtschaft mit Assyrern und Babyloniern verwirrte ebenso wie die bis dahin als mager empfundene Überlieferung durch biblische und ägyptische Quellen. Erst Ende es 19. Jahrhunderts blickte die Wissenschaft genauer hin – und fand ein Weltreich. Spätestens als es gelang, die Keilschrift-Tafeln mit ihrer Geschichte zu entziffern (die Bilderschrift der Hethiter, die sie parallel besaßen, gibt noch immer Rätsel auf).

Und es waren deutsche Wissenschaftler, die die Ruinen bei Boğazköy in Ostanatolien nicht für einen moslemischen Friedhof hielten und achselzuckend weiterzogen, wie es die Engländer getan hatten. Der Berliner Assyriologe Hugo Winckler ahnte, womit man es hier zu tun hatte, und nun begann 1906 die systematische Arbeit, die mächtige Hethiter-Hauptstadt Hattusa zu identifizierten. Bis heute arbeitet das Deutsche Archäologische Institut gewissenhaft daran. Erst vor eineinhalb Jahrzehnten hat man für die Besucher noch einen besonderen Blickfang dazu gewonnen: Die deutschen Ausgräber haben nämlich einen Teil der ursprünglichen gewaltigen Stadtmauer mit einem zinnenbewehrten Wachturm rekonstruiert – neun Kilometer waren die Stadtmauern ursprünglich lang, die ein Riesenareal umspannt haben…

Immerhin ein halbes Jahrtausend (von etwa 1750 bis 1180 v. Chr.) hielt sich das Großreich der Hethiter, das einen Großteil der heutigen Türkei umfasste. Darüber hinaus reichte es aber weiter in den Osten und vor allem in den Süden, bis ins heutige Syrien. Kadesch war der Grenzort zwischen den Reichen der Hethiter und der Ägypter, die sich ihrerseits bis dahin in den Norden des Nahen Ostens ausgedehnt hatten.

Darum krachten die beiden Reiche 1274 v. Chr unter dem jungen, unternehmungslustigen Pharao Ramses II. und dem Hethiter-König Muwatalli II. in einer der berühmtesten Schlachten der Antike zusammen. Man bekommt davon Eindrucksvolles zu sehen, wenn man sich nach Hattusa, die alte Hauptstadt der Hethiter, aufmacht.

Davor allerdings muss in Ankara selbst das Museum der Anatolischen Zivilisationen ausführlichst auf dem Programm stehen, denn es ist ebenso groß wie reichhaltig, schön gestaltet wie umfassend in der Dokumentation.

Vorsorglicherweise haben wir uns eine Unterkunft im alten, romantischen Bereich der Zitadelle genommen, kein europäischer Hotel-Luxus, aber dafür „urig“, echt, mitten unter wunderbaren Menschen, ein lebhaftes Stück Altstadt. Und – nahe zum Museum. Wir müssen nur ein paar hundert Meter bergab (!) gehen, während man von der Stadt her ziemlich hoch hinauf wandern muss.

„Hethiter-Museum“ nennt man es heute noch, auch wenn das nicht der offizielle Name ist. Stolz auf die hethitische Kultur, wie die Deutschen sie in Hattusa ausgruben, war auch Staatschef Atatürk, bis sich herausstellte, dass es sich bei diesen nicht um ein Turkvolk, sondern um Indo-Europäer handelte. Das Museum erhielt darauf hin den Namen „Museum für Anatolische Zivilisationen“ und greift in seinen Schätzen auch weit über die Hethiter hinaus, wenngleich diese – vor allem im zentralen Saal mit den riesigen Steinplastiken – natürlich den Schwerpunkt darstellen.

Besonders reizvoll ist das Haus selbst: ein Basar und eine Kerwanserei aus osmanischer Zeit sind zu dieser enormen Fläche zusammen gefasst, in der sich eine Schatzkammer der Jahrtausende ausbreitet. Europa hat sich übrigens großzügig gezeigt, was die „Eingemeindung“ von Kultur betrifft, und hat das Museum in Ankara (und da sind wir ja doch sicherlich in Asien…) mit der Ehrung „Europäisches Museum des Jahres 1997“ geschmückt…

Man kann nicht einmal annähernd aufzählen, wie man hier durch Epochen und Reiche wandern kann. Von der Vorgeschichte bis ins Neolithikum, wo die Türkei ja mit Çatal Höyük eine der ältesten Siedlungen der Welt anzubieten hat. Da gibt es nicht nur eine „Venus“, eine sitzende „Mutterfigur“, gegen die unsere Willendorferin schlank anmutet, da hat man auch eines der typischen Wohnhäuser der Stadt nachgebaut, die nur (eine verbindlich akzeptierte Erklärung dafür gibt es nicht) vom Dach her mittels einer Leiter „herab“ zu erklettern“ waren.

Aus der Kupferzeit stammen dann die durchlöcherten Standarten, auf Englisch „Sun Disc“ genannt, die in unendlichen Variationen Tiere und Ornamente verquicken. Eines der Motive gilt auch als Symbol der Stadt Ankara und ist in monumentaler Form am Sıhhiye-Platz aufgestellt worden.

Nicht weit davon folgen die aus dem Balkan nach Osten gewanderten Phryger, deren Reich von etwa 1200 bis 700 v. Chr. währte und wo die Grabkammer von König Midas virtuell nachgebildet ist, die wir uns dann in Gordion im Original angesehen haben. Es gibt „alles“, was sich in diesem anatolischen Raum kulturell zusammen gedrängt hat, im Garten finden sich dann viele Statuen und Sarkophage aus der Römerzeit, aber der Höhepunkt sind natürlich die Hethiter.

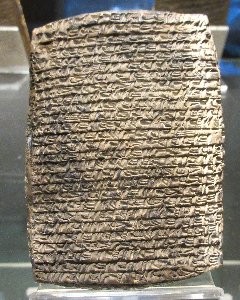

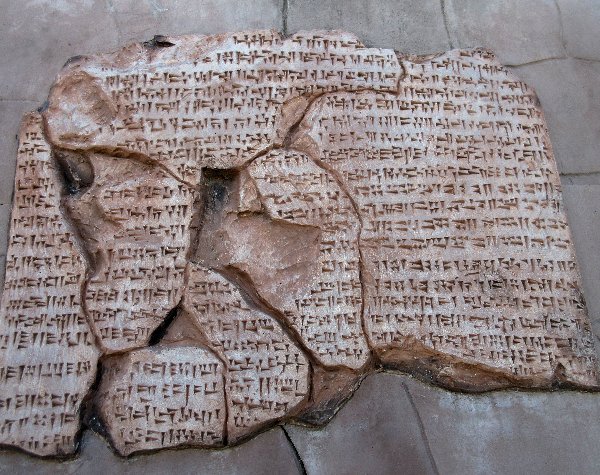

Da gibt es wunderschöne Stierfiguren sonder Zahl, dazu die sensationellen Keilschrifttafeln in allen Größen, teils winzig, von denen Hugo Winckler und seine Mitarbeiter mehrere Tausende am Gelände von Hattusa fanden. Erst mit diesen konnten sie überhaupt erst beweisen, dass es sich hier um die Hauptstadt des Reiches handelte.

Und da ist dann jener mittlere Saal des Gebäudes mit den riesigen Steinplastiken vordringlich aus der Hethiter-Zeit, die Wandpaneele mit Szenen von Königen und Göttern, Prozessionen und Zeremonien, Musikanten, Gauklerr und jeder Menge Tiere, Löwen (vor allem), Stiere, Pferde…

Dieses Museum weckt nur den Wunsch: ganz schnell nach Hattusa! Das liegt allerdings gut 150 Kilometer von Ankara entfernt, auch ist die Anlage so ausgedehnt, dass man sie nur mit dem Auto abfahren können. Aber wir haben ja Murat, unseren wunderbaren „Driver-Guide“, der uns jeden Wunsch (auch in der Stadt bezüglich der Holzmeister-Bauten) von den Augen abliest und dem kein Umweg zu weit ist.

Also, ab nach Hattusa bei bescheidenem Verkehr. Und dort – ja dort treffen wir die längste Zeit gar niemanden, später eine kleine japanische Gruppe und zwei Damen aus Hongkong. Nicht eben überlaufen. (Auf den Nemrud Dag sind wir unter Touristenmassen geklettert – Hattusa wirkt dagegen wie ein Geheimtipp, obwohl es schon um einiges länger bekannt ist als Göbekli Tepe…)

Den Eingang zu Hattusa ziert ein wichtiges Dokument. Nach der berühmten „Schlacht von Kadesch“ haben Ramses II. (der dann auch zwei hethitische Prinzessinnen heiratete) und der nunmehrige hethitische Großkönig Hattusili III. 1269 v. Chr. einen Vertrag geschlossen, der in seiner Keilschrift-Version als Kopie groß ausgestellt ist. Es gilt schließlich als erster „Friedensvertrag“ der Geschichte, weshalb er auch (in Kopie natürlich) im UN-Hauptquartier in New York präsentiert wird – Politik in ihrer frühesten schriftlichen Form…

An Ort und Stelle angekommen sind wir, als die Einzigen, ein Touristen-Paar, natürlich Objekt der Begierde der wenigen kleinen Shops, wo man nachgebildete Figuren verkauft. Aber da ist auch der alte Achmed, der uns versichert, ein Fachmann für Hattusa zu sein, habe er doch lange Jahre mit „Petternewe“ zusammen gearbeitet. Zuhause hilft das Internet: Ja, Peter Neve hat in den siebziger und achtziger Jahren hier die Ausgrabungen geleitet. Für 100 Lira, das sind 15 Euro, will Achmed uns durch die ganze Anlage begleiten. Das erscheint uns fair, und es lohnt sich auch.

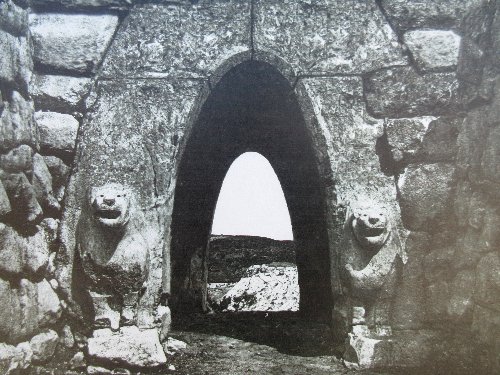

Er zeigt uns nicht nur die berühmten Tore, das Löwentor, das Königstor, das Sphinxtor, wir gehen über Treppen, durch Tunnel, erwandern besonders Punkte wie jene Felswand, auf der sich über volle Breite eine Hieroglypheninschrift von Königs Suppiluliuma II. zieht oder jene Hieroglyphenkammer, deren kostbare Wandreliefs durch ein Gitter geschützt sind.

In der Unterstadt sind die Mauerreste riesiger Tempelanlagen zu sehen (angeblich hatte in Hattusa jeder der 83 Götter der Stadt einen eigenen Tempel), und wir kommen natürlich auch zu dem geheimnisvollen „grünen Stein“, von dem so schöne Geschichten erzählt werden. Er ist groß, würfelförmig, aus nephrit-artigem Gestein, und man stellt sich gerne vor, dass er ein Geschenkt von Ramses II. anlässlich des Friedensvertrags gewesen sein könnte. Unromantische Naturen meinen, die Art von Stein käme in der Gegend vor, und bestenfalls hätte er als Opferstein gedient. Nein, man will sich die schöne Version nicht nehmen lassen.

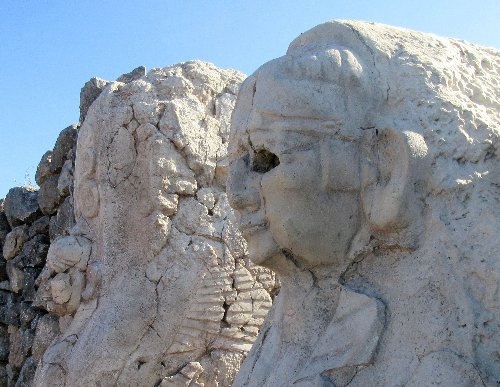

Dann wollen wir noch unbedingt nach Yazılıkaya, mit dem Auto ein Katzensprung (zwei Kilometer), unabdingbarer Teil von Hattusa, offenbar ein Kultort, im Grunde nur zwei kurze, schmale, aber hohe Felsenspalten, die an allen Seiten mit Reliefs geschmückt sind, die wandernde Garde, die königliche Familie, dazu ein Großrelief von Großkönig Tudhalija IV. (die Namen muss man immer im Buch nachschlagen).

Dann doch noch schnell (na, eine Stunde haben wir noch) in das zur Ausgrabung gehörige Museum in Boğazkale, das etwas Besonderes zu bieten hat (neben sehr schönen Ausgrabungsstücken und einer exzellenten historischen Aufarbeitung mit Zeittafeln an den Wänden).

Es geht um die Originale des „Sphinx-Tores“: eine der beiden Damen befand in Istanbul, die man schon vor Jahrzehnten wieder zurück gestellt hat. Beide Sphingen waren ursprünglich 1907 von deutschen Archäologen zur Restauration nach Berlin gebracht worden. Eine schickte man zurück (nach Istanbul), eine behielt man im Museum für Vorderasiatische Kunst. Als die Türkei die Figur 2011 zurückverlangte, sagten die Deutschen zuerst nein. Darauf drohte man, die Grabungslizenz zurück zu ziehen. Langer Rede kurzer Sinn: Beide „originale“ Sphingen stehen nun im Museum in Boğazkale, gleich wenn man bei der Tür hereinkommt – man muss seine Schätze ja entsprechend ausstellen. Und diese Welt der Hethiter ist ja nun wirklich etwas Besonderes…