Erich Wirl erinnert sich an Otto Schenk

Seit ich angefangen habe, in Wien ins Theater zu gehen und Autogramme zu sammeln, also ab den frühen sechziger Jahren, gab es in der Josefstadt Otto Schenk. Zuerst als Schauspieler, als Kammerspiele-Komiker oder auch für Shakespeare – unvergeßlich sein (damals schon fülliger) Narr Probstein in „Wie es euch gefällt“ mit Johanna von Koczian, Michael Heltau, Elfriede Irrall, Erik Frey und allem, was an der Josefstadt gut und teuer war.

Und als Autogrammsammler stand ich unermüdlich am Bühnentürl – und habe viele Schauspieler und Sänger solcherart ihr Leben lang begleitet. Zu manchen entwickelte sich ein besonderes Verhältnis, zu Christa Ludwig oder Paula Wessely – und zu Otto Schenk.

Er hat übrigens schon damals seine Karriere als Opernregisseur begonnen, 1964 erst mit einem „Don Pasquale“ mit Karl Dönch und Renate Holm in der Volksoper, dann mit der „Jenufa“ mit Sena Jurinac in der Staatsoper. Die Opernfreunde standen Kopf angesichts der unglaublichen Lebendigkeit der Abende einerseits, ihrer Gefühlstiefe andererseits. Otto Schenk ist in den nächsten Jahrzehnten (seine letzte Operninszenierung war ein halbes Jahrhundert später das „Schlaue Füchslein“ an der Staatsoper) nach diesem Prinzip verfahren: Liebe und Respekt vor dem Werk, gewissermaßen ein Diener seiner Schöpfer, Helfer der Interpreten und Herr der Heerscharen von allem, was sich auf der Bühne begab.

Wie hervorragend er sowohl mit Solisten, ob Sänger, ob Schauspieler umging sowie mit der Logistik einer Aufführung (der Chor in der Oper!), zeigte sich damals schon: Als man hingerissen (auch 1964) „Kasimir und Karoline“ an der Josefstadt sah, wo das Oktoberfest integraler Bestandteil der Aufführung war, wusste man – das ist ein Großer der Regie.

Zwei Jahre später stand Schenks „Carmen“-Inszenierung an der Staatsoper an, über die es schon im vorhinein in den Kulturseiten wogte, weil Kritiker-Papst Karl Löbl (damals noch im „Express“, wenn ich mich nicht irre) steif und fest behauptete, Christa Ludwig könne keine Carmen sein . . .

Mittlerweile war bei mir zum Autogrammsammeln noch ein weiterer Aspekt der Theaterleidenschaft hinzu gekommen: das Statieren in der Staatsoper. Ich teilte auch das mit meinem Freund Bernhard Wagner, den ich gleich zu Beginn meiner „Karriere“ kennen gelernt hatte – als Hans Moser sich in einer Probenpause zur „Höllenangst“ mit uns zwei Buben auf eine Bank beim Bühnentürl setzte und mit uns plauderte, als wären wir Erwachsene. War das schön!

Ich wollte bei Schenks „Carmen“ (zumal ich Christa Ludwig heiß verehrte) nicht nur als Statist über die Bühne gehen, ich wollte die Produktion erleben. Bernhard hatte es leichter, er studierte Jus und konnte sich seine Zeit einteilen. Ich war Schriftsetzer und hatte logischerweise einen festen Dienstplan. Also nahm ich mir drei Wochen Urlaub, um zu jeder Probe in die Staatsoper zu schlüpfen – und zu bewundern, wie Schenk den Darstellern ihre Rollen vorspielte und wie genau er wusste, was jeder Statist zu tun hatte. Übrigens hat er Bernhard und mir nach der Premiere jeweils ein Foto geschenkt, auf dessen Rückseite stand: „Für Mitarbeit an Carmen dankt Otto Schenk“. Waren wir vielleicht stolz!

Mittlerweile kannte er mich schon deshalb, weil ich immer wieder auftauchte und ihm Fotos unter die Nase hielt, die er geduldig unterschrieb, und als ich 1973 nach einer Probe des „Liebestranks“, den er im Theater an der Wien mit Reri Grist und Nicolai Gedda inszeniert hatte, auf ihn wartete, fragte er mich, ob ich ihn auf seinem Heimweg begleiten wollte. So machten wir einen nächtlichen Spaziergang durch Wien, und er war kein egozentrischer Star, der nur von sich geredet hätte. Nein, er interessierte sich auch für mich, was ich arbeitete, wollte auch wissen, wieviel ich verdiente, und hat mir später immer wieder Freikarten zukommen lassen, weil ihm klar war, dass ein Schriftsetzer (später avancierte ich bei der „Kronen Zeitung“ vom Korrektor bis zum technischen Redakteur, der die Seiten entwarf) natürlich nicht besonders reich war – zumal das Sammeln, das Besorgen von Fotos, das Ablegen in Klarsichtfolien und Mappen, das Porto für die Kuverts, die man Sängern und Schauspielern samt ihren Bildern mitgab (und nicht alle schickten sie zurück – aber viele doch) ins Geld ging. „Sag es der Renée“, meinte er dann, und seine Frau war ja ein organisatorisches Wunder.

Mittlerweile kannten wir uns so gut, dass Otto Schenk auch den Wunsch äußerte, einmal meine Autogramm-Sammlung zu sehen. Und tatsächlich erschien er mit Gattin – ohne Renée lief bei ihm gar nichts – in meine damalige Wohnung in die Amalienstraße und setzte sich hoch interessiert über viele meiner Ordner.

Jahre später lud er mich als „Bilder-Spezialisten“ mehrfach zu sich nach Hause ein, öffnete einen Schrank – und da quollen mir ladenweise buchstäbliche Tausende von Fotos entgegen, die Schenk völlig ungeordnet dort hineingeworfen hatte. Ich machte mich ans Ordnen nach Kategorien, Theater, Oper, privat, Werke, Orte . . .

Doch als Schenk dann meinte, eigentlich würde er mir das alles gerne schenken, lehnte ich dankend ab. Erstens muss so etwas in der Familie bleiben, und zweitens wäre ich vermutlich bis an mein Lebensende damit beschäftigt gewesen, diese Objekte einzuordnen. Ich begnügte mich mit den Hunderten und Aberhunderten Fotos, die ich im Lauf der Jahrzehnte von ihm gesammelt und die er mit nie endender Geduld unterschrieben hatte. Eine Auswahl davon haben wir auch im Haus Hofmannsthal ausgestellt.

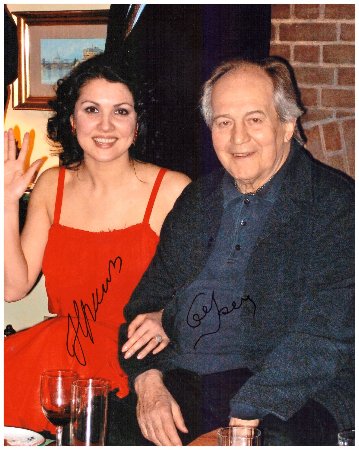

Otto Schenk machte auch eine große Opernkarriere an der New Yorker Metropolitan Opera, nicht nur mit einem großartigen „Ring des Nibelungen“ in der Ausstattung von Günther Schneider-Siemssen. Als er 2006 wieder einmal an die Met fuhr, um dort „Don Pasquale“ mit Anna Netrebko zu inszenieren, lud er mich und meine Frau ein, dorthin zu kommen, Renée würde sich um die Karten kümmern. Das tat sie auch, wir waren in der Generalprobe und in der Premiere, es war ein absolut hinreißender Abend mit einer unvergleichlich schönen, quirligen Anna Netrebko.

Schenk war kein Mann, der leere Phrasen drosch – wenn wir zu seiner Aufführung nach New York kamen, dann kümmerte er sich auch um uns und sorgte dafür, dass wir nach der Premiere bei Sissy Strauss, der legendären Wiener Salonière, die damals in New York residierte, eingeladen waren. Schenk saß wie ein Buddha da und war das Zentrum des Abends. Interessant für uns war, dass Anna Netrebko ganz allein und bescheiden in einer Ecke saß, noch gar nicht der Star, der sie bald darauf sein würde, aber gerne zu einem Foto bereit, das meine Frau Barbara von ihr und „Otti“ machte.

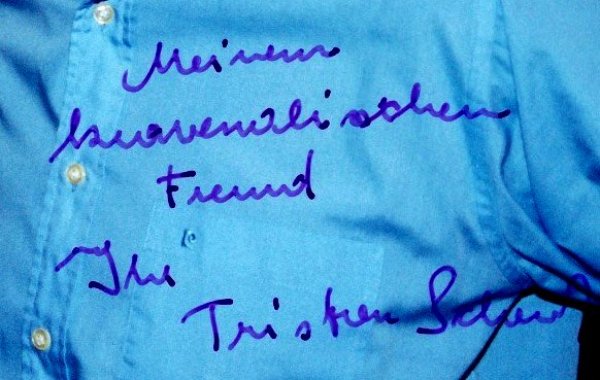

„Otti“ – ich habe versucht, ihn nie so zu nennen, weil er das eigentlich nicht mochte, aber alle Welt tat es, weil es die innige Beziehung ausdrückte, die er zu vielen Menschen aufbaute. Dass er mir einmal die Widmung schrieb, „Meinem kurwenalischen Freund, Ihr Tristan Schenk“, zählt zu den großen Glücksmomenten meines Lebens.

Aufgezeichnet von Renate Wagner