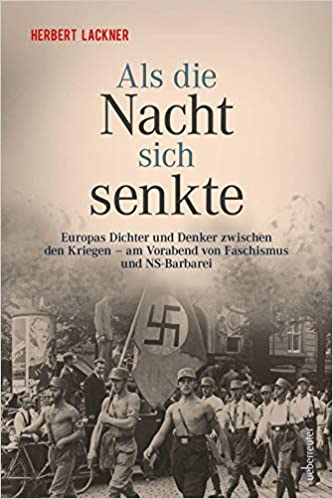

Herbert Lackner:

ALS DIE NACHT SICH SENKTE

Europas Dichter und Denker zwischen den Kriegen – am Vorabend von Faschismus und NS-Barbarei

224 Seiten, Verlag Ueberreuter, 2020

Als vor drei Jahren das 80jährige Gedächtnis an 1938 bevorstand, schrieb der Journalist Herbert Lackner das Buch „Die Flucht der Dichter und Denker“. Damals ging es darum, wie Österreichs geistige Elite – wenn es ihr denn gelang – vor dem Nazi-Terror entkommen konnte. In „Als die Nacht sich senkte“ befasst er sich nun mit der Zeit davor, dem Ersten Weltkrieg und der darauf folgenden Epoche, die man heute als „Zwischenkriegszeit“ bezeichnet.

Schritt für Schritt fasst der Autor die Ereignisse in Einzelkapiteln zusammen, chronologisch vom Krieg über die Zwanziger Jahre bis zur Machtergreifung der Nazis und dem Anschluß Österreichs 1938 führend. Stets malt er das politische Bild der einzelnen Jahre, mit Schwerpunkt auf Österreich, immer auch die wirtschaftliche Lage bedenkend, und stets webt er die Schicksale der Künstler eng ins Geschehen – aber er vergisst auch nie zu erwähnen, wie es in diesen Jahren um den zunehmenden „Erfolg“ des jungen Herrn Hitler aus Oberösterreich stand…

Zu Schnitzler gibt es die informativen Tagebücher, über andere wie Zweig, Werfel, Alma Mahler-Werfel. Joseph Roth (die die „Hauptrollen“ spielen), verfügt man über ausführliches biographisches Material, das der Autor nützt, um die Geschichten ganz „persönlich“ und nicht abstrakt zu machen. (Nur bei Hermann Bahr passiert ihm auf Seit 47 ein gravierender Fehler, indem er behauptet, dieser sei vom Judentum zum Katholizismus über getreten, wovon keine Rede sein kann – der Übertritt ist ibei Wikipedia mißverständlich formuliert, der Autor hat beim Verwerten der Information falsche Schlüsse gezogen. Ganz sicher: Das einzig Jüdische an Bahr war seine erste Ehefrau.)

Interessant ist es (gerade, wenn man direkte Aussagen besitzt), wie die jeweiligen Protagonisten ihre Zeit empfunden haben – und da ist rückschauende Besserwisserei natürlich nicht angebracht, wenn auch die schrankenlose Ablehnung des Krieges an sich durch Arthur Schnitzler diesem ein besseres Zeugnis ausstellt als seinen Kollegen, die sich als publizistische Verherrlicher hergaben (und es damals vielleicht sogar gemeint haben). Das Problem besteht immer darin, dass die Nachwelt klüger ist, sie kann mit dem Wissen um das Geschehene und seine Folgen zurückschauen – aber wer in den Ereignissen „drinnen“ steckt, hat oft gar nicht die Möglichkeit des Überblicks.

Natürlich zeigen sich die „Couleurs“, wobei sie wechseln konnten – von links nach konservativ (Werfel, Roth) – oder auch gleich blieben. Längst hat man aufgehört, sich über Alma Mahler-Werfel zu alterieren, die mit Juden verheiratet war und schrankenlosen Antisemitismus äußerte, die mit einem katholischen Priester schlief und Sympathien für faschistoides Gedankengut zeigte. Im Strudel der Ereignisse ist sie möglicherweise gar keine untypische Erscheinung.

Das dichte Gespinst der österreichischen Künstler (vordringlich Literaten) macht das Buch hoch interessant, die jüdischen gingen Österreich so oder so verloren (der Jude Schnitzler starb „rechtzeitig“ 1931, dem „Katholiken“ Bahr, verstorben 1934, hätte wohl nichts Schlimmes von dem Regime gedroht). Tragisch sind einzelne Sequenzen – etwa wenn Sigmund Freud sich 1918 auch nach der Unsicherheit des verlorenen Kriegs nicht hätte vorstellen können, anderswo zu leben – und genau zwanzig Jahre später keine andere Alternative des Überlebens sah als die Emigration, die damals für ihn „nicht in Frage“ kam…

Interessant, dass der Autor unter dem Motto „Finis Austriae“ ein Thema aufgreift, das sonst gerne vergessen, ja, bewusst verschwiegen wird, denn wer will sich schon an die Menschen erinnern, die Gewinn daraus zogen, dass die anderen vertrieben wurden? Nun kamen Maria Grengg, Franz Karl Ginzkey, Josef Weinheber, Karl Heinrich Waggerl, Friedrich Perkonig, Max Mell zu Ehren, haben sie doch nicht versäumt, „ihrem Führer“ zu huldigen…

Das letzte Bild des Buches weist auf jene Aktion hin, die einem heute noch das Herz umdreht: Wie man in Salzburg am Residenzplatz im April 1938 (man hat keine Zeit verloren) die Bücher jüdischer Autoren verbrannte…

Renate Wagner