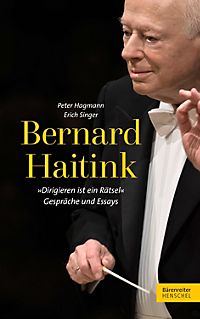

Peter Hagmann / Erich Singer:

BERNARD HAITINK

„Dirigieren ist ein Rätsel“

Gespräche und Essays

164 Seiten, Verlag Bärenreiter HENSCHEL, 2019

Der „Neunziger“ wurde schon im Frühjahr gefeiert, vermutlich in London, wo Bernard Haitink heute lebt. Geboren am 4. März 1929 in Amsterdam, hat er ein auch für Dirigenten bereits hohes Alter erreicht. Nun zieht er freiwillig den Schlussstrich: Zweimal, am 30. und am 31. August, leitet er bei den Salzburger Festspielen noch Konzerte mit den Wiener Philharmonikern. Dabei wird ihn das Orchester, dem er seit 1972 verbunden ist, zum Ehrenmitglied ernennen. Am Programm stehen Beethovens 4. Klavierkonzert (Solist: Emanuel Ax anstelle des erkrankten Murray Perahia) und Bruckners 7. Symphonie. Am 6. September werden er und die Philharmoniker dieses Programm in Luzern wiederholen, denn diesem Festival ist Haitink besonders verbunden. Dann legt er den Dirigentenstab nieder.

Zum Geburtstag, zum Jubiläum, zum Abschied haben nun der Journalist und Musikhistoriker Peter Hagemann und der mit dem Dirigenten befreundete Musikmanager Erich Singer das wohl „ultimative“ Buch über Bernard Haitink vorgelegt. Es besteht aus drei Teilen. Der an den Beginn gestellte „Lebensweg“ wird vorbildlich noch von tabellarischen Aufzeichnungen über Schwerpunkte der Arbeit begleitet. Die abschließenden, gleichfalls erzählend-kommentierten Kapitel erzählen von Haitinks Dirigentenkursen und von seinem Wesen als Dirigent.

Zentrum und wahres Herzstück des Buches sind allerdings die Gespräche, die die Autoren mit Bernard Haitink geführt haben, und das nicht weniger als ein Dutzend Jahre lang. Das gibt die Möglichkeit, zu genauem biographischem und künstlerischen Nachforschen, das zeigt an den Antworten Haitink als Mensch, der so gar nicht für spektakuläre Aussagen zu haben ist, sondern oft auch schlicht meint, Fragen nicht beantworten zu können.

Selbst wenn sich in den biographischen Ausführungen einiges aus dem ersten Teil wiederholt, so erfährt man die Dinge doch nun aus der Innensicht des Mannes, der sie erlebt hat – und der weder bereit ist, etwas aufzublasen noch etwas zu beschönigen. Da herrscht eine Geradheit des Denkens, die sich auch in seinen Handlungen widerspiegelt.

Dieses Leben war alles andere als leicht, weder privat noch künstlerisch. 1929 in Holland geboren zu sein, wo das nationalsozialistische Deutschland 1940 einzog, als Bernard elf Jahre als war. Er war übrigens als „Hermann“ aufgewachsen, der dritte seiner Vornamen – er hieß auch noch Johan – stand aus Versehen auf einem Konzertprogramm seiner frühen Jugend und wurde für den Dirigenten in der Folge beibehalten…

Der Vater verschwieg den Deutschen die jüdische Großmutter, und so kam die Familie durch die Besatzung. Bernard (wie wir ihn weiter nennen wollen) zeigte früh eine Vorliebe für deutsche Sprache und Literatur (er nennt sich selbst einen Thomas Mann-Kenner), was ihn bei seinen Schulkollegen nicht beliebt machte. Die Musik hatte er sich in einer unmusikalischen Familie selbst erobert – inklusive Partiturenlesen aus eigener Kraft. Bis ins hohe Alter, erzählt er später, war es sein großes Glück, in stillen Stunden über Partituren zu sitzen und zu durchdringen, was die Komponisten geschaffen haben…

Er lernte Geige, er ging in Konzerte, wollte dirigieren, ohne dass er wusste, warum. Und er ließ sich davon nicht abhalten, auch wenn er noch so oft hören musste, er habe kein Talent. Aber er eignete sich das Handwerk an, und hatte viel Glück, als ganz junger Mann quasi für alte Herren nachrücken zu können. 1956 stand er 27jährig erstmals vor dem renommierten Concertgebouw-Orchester, das damals von Wilhelm Mengelberg geprägt war (dessen tyrannischer Duktus Haitink ebenso abschreckte wie der tobende Toscanini den jungen Abbado… und beide haben den Dirigentenberuf nie als Machtausübung empfunden).

Es gibt übrigens keine Gefälligkeitsaussagen – wenn Haitink von berühmten Dirigenten erzählt, die er in seiner Jugend hörte, gerät er nicht ins Schwärmen, sagt auch offen, dass etwa Karajan ihn enttäuscht hat. Er konnte mit dessen Tempi nichts anfangen, wenngleich er wusste, dass Karajan sich damit von Furtwängler absetzen wollte. Auch arbeitete der Österreicher schon damals an seinem persönlichen Image – eine Idee der „Selbstinszenierung“, die Haitink lebenslang fern war.

1961 entschloß man sich beim Concertgebouw-Orchester, die Funktion des Chefdirigenten zu teilen: Man hat dem schon älteren Eugen Jochum den jungen Holländer Haitink zur Seite gestellt, und die beiden haben einander nie mit Eifersucht gequält. Haitink hat dem Orchester durch Jahrzehnte, die nicht immer gänzlich harmonisch waren, die Treue gehalten – und wie vieles in seinem Leben ging auch das schief, als sich personelle Konstellationen änderten (eine Erfahrung, die ohnedies jedermann in einem Leben macht). „Ich bin in Unfrieden gegangen, das war nicht schön“, kommentiert Haitink sachlich und gar nicht wehleidig.

Er hatte andere Karrieren, darunter als Operndirigent, zehn schöne Jahre in Glynebourne (wo ihm, als er noch um Karten Schlange stand, eine phantastisch gekleidete Ljuba Welitsch drei Pence in die Hand drückte, weil sie ihn für einen Bettler hielt), immerhin 14 Jahre am Royal Opera House in London, wo er mit Regisseuren wie Peter Hall, Graham Vick oder Trevor Nunn (den „Bewahrern“) gut zusammen arbeitet, mit Richard Jones nicht, dessen „Ring“-Inszenierung (nach dem Götz-Friedrich-„Ring“, der von Berlin nach London gekommen war) ihn unglücklich machte.

Hier ist dann für die Autoren sowohl der Ort, zum Thema Wagner wie auch Regietheater nachzufragen – mit wenig Resonanz. Zu politischen Fragen, die sich bei Wagner ergeben, will sich Haitink gar nicht äußern, sein Metier ist Wagners Musik, und der gilt seine ganze Bewunderung. Für Regietheater-Exzesse fehlt ihm jeglicher Sinn, aber wie manch anderer Dirigent hat er sich gebeugt, hat sich um seine Arbeit gekümmert und nicht protestiert gegen das, was auf der Bühne ablief. Als die Autoren fragten, ob er es nicht lustig fand, dass Richard Jones im zweiten Aufzug der „Walküre“ ein gepanzertes Auto auf die Bühne gebracht hatte, um die seelische Situation von Fricka zu charakterisieren, meinte er nur: „Für solche Art Humor fehlt mir der Sinn.“

Haitink hat nach den Londoner Jahren noch viel in den USA dirigiert, vor allem die Orchester in Boston und Chicago, hat sich aber „drüben“ nie wirklich wohl gefühlt, beengt durch die ungeheure Macht der Agenten und der Gewerkschaften. In Europa hat Haitink mit allen großen Orchestern gearbeitet, den Wienern, Berlinern, Münchnern, Dresdenern, deren Chefdirigent er eine zeitlang war. Und als er sich (im Laufe seines Lebens brachte er es auf vier Ehefrauen) mit der letzten Gattin in der Schweiz niederließ (bevor sie nach London zurück gingen), hat er dort viel mit Jugendorchestern gearbeitet.

Die Autoren des Buches sind Musikwissenschaftler, man merkt es, wenn sie bei einigen Komponisten in die Tiefe gehen, vor allem bei Anton Bruckner, der in Haitinks Leben eine zentrale Rolle spielt. Doch er hat sich auch ausführlich mit Mahler befasst, vor dem er sich anfangs gefürchtet hat, mit Beethoven, mit Brahms, mit Schumann.

„Musik ist meine Welt. Musik ist mein Leben“, sagt Bernard Haitink. Und nun stellt er sich auf ein Leben ohne den Dirigentenstab in der Hand ein.

_______________________________________________________________

Zitate:

„Mir sagte George Szell in seiner unverblümten Art, ich könne rein gar nichts, nicht einmal das Orchester einstimmen lassen könnte ich.“ (Seite 55)

„Freilich höre ich hin und wieder Langspielplatten oder Compact Discs als Orientierung, als Horizonterweiterung, nicht zum Studium, dafür brauche ich keine Tonträger. Nicht wie jene gar nicht seltenen jungen Dirigenten, die glauben, Partituren ließen sich zusammen mit der Musik aus der Konserve lernen.“ (Seite 105,106)

„In jungen Jahren dirigierte ich oft ohne Partitur und Pult. Aber Hand aufs Herz – ist das in Wahrheit nicht ein Unfug? Kennt man eine Partitur wirklich in allen Details?“ (Seite 117)

„Ich hatte häufig Angst vor den Wiener Philharmonikern. Wenn ich dann aber vor ihnen stand, freute ich mich riesig.“ (Seite 119)

_____________________________________________________________________

Renate Wagner