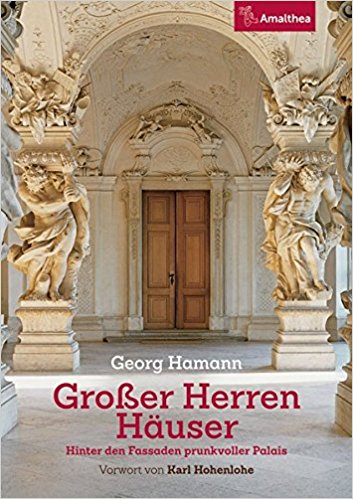

Georg Hamann:

GROSSER HERREN HÄUSER

Hinter den Fassaden prunkvoller Portale

272 Seiten, Amalthea Verlag, 2017

Schauplätze sind ein unerschöpfliches Thema für Historiker, Autoren und auch das interessierte Publikum. So gut wie immer hängen sie mit Personen zusammen, wo sich Schicksale aller Art finden, und wenn es sich – wie bei diesem Buch – um „alte Häuser“ handelt, dann wandert man gleich durch Jahrhunderte. Wobei das Problem dieser Werke in der Mischung besteht: Es gibt Leser, die schon sehr viel zum Thema kennen und dann eigentlich nur das Unbekannte suchen. Und es gibt Leser, die sich eher nach bekannten Namen orientieren.

Also erzählt Georg Hamann auch Dinge, die schon oft behandelt wurden. Die Geschichte der Hofburg und von Schloß Schönbrunn beispielsweise, wobei sich doch auch neue Aspekte gefunden haben. Denn man kann beispielsweise von einer Geschichte aus den 1690er Jahren überrascht werden, wo zwei später berühmte Herrscher noch junge Männer waren – Erzherzog Joseph, Sohn von Kaiser Leopold I. (und später selbst Kaiser Joseph I.), und der junge Kurfürst von Sachsen (später als August der Starke bekannt), der in der Wiener Hofburg zu Besuch war. Der Protestant bei den so katholischen Habsburgern – da musste ja ein weißer Geist erscheinen, der den jungen Erzherzog mit hohler Stimme vor dem Umgang mit dem Sachsen warnte, sonst stehe großes Unheil bevor. Glücklicherweise waren die jungen Herren nicht schreckhaft, sondern warteten darauf, dass das Gespenst wieder erschien. Und tatsächlich – als sie es kurzerhand aus dem Fenster warfen, entpuppte es sich (mit gebrochenem Bein) als Jesuit, der hier seine fromme Pflicht tun wollte…

Aber es gibt auch berühmte Gebäude in Wien, deren Geschichte man weniger kennt, und da wird man bei Georg Hamann gleicherweise fündig: Beim heutigen Bundeskanzleramt, dem Ballhaus am Ballhausplatz, erfährt man nicht nur, dass der Name nicht von Ballveranstaltungen, sondern vom Ballspiel (eine frühe Art von Tennis, erst mit der flachen Hand, dann mit hölzernen Schlägern) kommt. Und dass von der Hof- zur Staatskanzlei berühmte Herren da arbeiteten, von Kaunitz bis Metternich.

Zweimal ist Prinz Eugen an der Reihe, sowohl mit seinem Winterpalais (wobei der Autor nicht erwähnt, dass es dem Belvedere als Ausstellungsraum wieder weggenommen wurde) wie mit dem Belvedere, und interessant wird es dann mit den diversen Adelspalais’, in denen sich bunte Geschichten abspielten. Die Doppelnamen vieler Palais (Daun-Kinsky oder Batthyany-Strattmann) resultieren daher, dass es oft „nur“ Töchter als Erbinnen gab, die dann die Namen ihrer adeligen Gatten hinzufügten.

Der Autor weist auch auf etwas hin, worüber man seltsamerweise noch nicht nachgedacht hat: Dass das „Palais Ferstel“ (jenes in der Herrengasse, in dem sich auch heute das „Café Central“ befindet) das einzige Wiener Palais ist, das nicht nach dem Auftraggeber, sondern nach dem Architekten heißt… Aber das war ja auch schon Ringstraßenzeit und nicht der Barock, wo die Adelspaläste explodierten.

Das Palais Coburg ist voll von Skandalgeschichten der Familie (die mit den Habsburgern eng verheiratet war), das Palais Epstein erzählt von den jüdischen Ringstraßenbaronen, und am Ende steht dann wieder ein bekanntes Gebäude: jene Hermesvilla, die Franz Joseph für seine Gattin bauen und opulent ausstatten ließ – und aus der sich Kaiserin Elisabeth so gar nichts machte (wie sie auch ihr „Achilleion“ in Korfu nicht mehr interessierte, sobald es fertig war).

Der Leser, der den geschilderten Welten in seiner bürgerlichen Existenz nicht einmal in die Nähe kommt, macht sich jedoch eine Menge aus dem Wissen über andere Menschen, Zeiten und Welten.

Renate Wagner