Deutsche Oper am Rhein – Theater Duisburg – Boris Blacher Romeo und Julia

Aufführung ohne Publikum 19. März 2021 Stream bis 17. Oktober 2021

Foto: Hans-Jörg Michel

Kaum ein Komponist des vorigen Jahrhunderts hatte eine derart durch häufige Wechsel des Wohnorts bedingte kosmopolitische Jugend wie der 1903 in China geborene Boris Blacher. Sein aus Reval gebürtiger Vater war dort als Bankdirektor später dann als solcher in Sibirien und der Mandschurei tätig. Im Alter von ungefähr 20 Jahren wählte Boris Blacher nach Shanghai und Paris Berlin zu seinem Wohnort, wo er nach umfangreicher musikalischer Ausbildung Kompositionslehrer wurde und aufstieg zum Präsidenten der Akademie der Künste. Bis zu seinem Tode 1975 in Berlin war er als Komponist erfolgreich.

Obwohl er weitgehend atonal komponierte und durch zahlreiche Taktwechsel für rhythmische Abwechslung sorgte, ist seine Musik durchaus eingängig etwa in der Art von Strawinsky. Dazu trägt auch bei eine gewisse Leichtigkeit und genau dosierte musikalische Sparsamkeit führend zu „einem Minimum an Mitteln und einem Maximum an Wirkung dieser Mittel“, wie es der Musikwissenschaftler H.H. Stuckenschmidt ausdrückte.

Das gilt auch für seine Kammeroper in drei Teilen frei nach Shakespeare´s „Romeo und Julia“ in der Übersetzung von Schlegel/Tieck entstanden um 1943 und uraufgeführt bei den Salzburger Festspielen 1950 unter der Leitung von Josef Krips mit Hilde Güden und Richard Holm in den Titelpartien.

Nun gibt es zahlreiche – angeblich 42 – musikalische Bearbeitungen dieses Dramas. Noch 1940 wurde in Dresden eine Oper gleichen Namens von Heinrich Sutermeister unter der Leitung von Karl Böhm uraufgeführt. Boris Blacher komponierte aber mit einer Dauer von etwas mehr als einer Stunde von allen die kürzeste. Dazu konzentriert er die Handlung auf das eigentliche Drama der unglücklichen Liebe unter Verzicht auf die meisten Nebenhandlungen, fügt aber Elemente von pantomimischer Bewegung und Kabarett ein.

Diese Oper wurde jetzt im Duisburger Haus der Deutschen Oper am Rhein am 19. März 2021 unter der musikalischen Leitung von Christoph Stöcker in der Inszenierung von Manuel Schmitt als Live-Stream produziert und ist als solcher bis zum 17. Oktober 2021 zu sehen

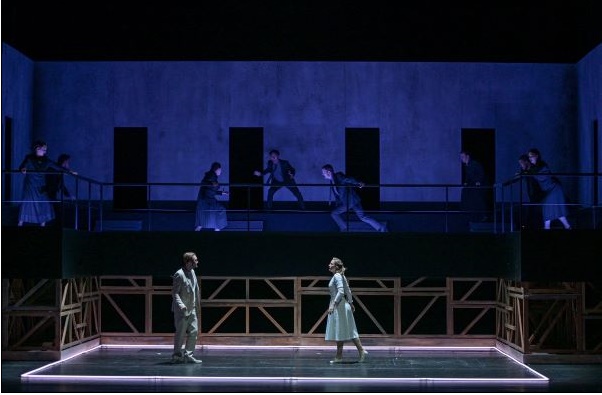

Die Handlung spielte in einem Einheitsbühnenbild, das eine viereckige von einem Lichtband umgebene Fläche darstellt ( Bühne Heike Scheele). Auf dieser „Kampfarena des Schicksals“ liefern sich auch gleich zu Beginn die verfeindeten Herren Capulet und Montague ein Degengefecht mit Julia dazwischen. Seitlich und nach hinten wurde die Bühne durch ein fast immer im Halbdunkel getauchtes (Licht Thomas Tarnogorski) Holzgestell begrenzt, auf dem in halber Höhe ein Balkon verlief – entfernt erinnernd an eine Shakespeare-Bühne.

Auf diesem Balkon durch Türen zugänglich trat der nur achtköpfige Chor in heutigen Kostümen (auch Heike Scheele) auf, einstudiert von Gerhard Michalski. Er spielte insofern eine Hauptrolle, als er oratorisch wie in der griechischen Tragödie die Handlung und die Gefühle der beiden Liebenden kommentierte, dies teils fast einstimmig teils sehr polyphon und teils in schnellem Sprechgesang. Er übernahm auch einzelne Rollen , wie etwa die des Paters, der Julia zum Scheintod riet und dessen verspätete Mitteilung an Romeo das traurige Ende des Dramas darstellte – eine großartige Leistung der Mitglieder des Opernchors und des Opernstudios.

Den Bühnenvorhang hob und begann mit dem „Prolog“ ein Chansonnier als einziger nicht in heutiger Kleidung sondern in elisabethanisch-prächtigem Gewand, der auch in verändertem Kostüm bis hin zu einem der Zwanziger Jahre die einzelnen Akte eröffnete. Diesen spielte Florian Simson wie aus einem Kabarett entsprungen und milderte mit an Kurt Weill erinnerndem Tenor–Sprechgesang etwas die Tragödie der beiden Liebenden.

Foto: Hans-Jörg Michel

Als einzige ganz in weiß gekleidet konnten man bei beiden in Spiel und Gesang die zärtlichen Glücksmomente als auch die Todesverzweiflung nachempfinden. Passend zu Pandemie-Beschränkungen berührten sie sich auch in den Liebesszenen nie – immer blieb ein ganz geringer Abstand zwischen ihren Händen. Mit seinem helltimbrierten Tenor gelang Jussi Myllys in längeren Gesangslinien wie auch in kurzen Verzweiflungsausbrüchen eine eindringliche stimmliche Gestaltung des Romeo. Ebenso muß Lavinia Dames als Julia bewundert werden – Musikfreunden in NRW schon länger bekannt als Stipendiatin der Mozart-Gesellschaft Dortmund. Verzweifelt stellte sie stimmlich das Erschrecken bei der Erkenntnis dar, dass der von ihr bereits geliebte Romeo der feindlichen Familie angehörte. Mitleiderregend gelang ihr letzter Gesang vor ihrem Freitod. Das Liebesduett der beiden vor Romeos Abschied mit der Frage, ob der Gesang der Nachtigall oder der Lerche baldige oder spätere Trennung bedeutet, war ein musikalischer Höhepunkt der Aufführung, auch, weil Boris Blacher hier den Text fast nicht gekürzt hat.

Die weiteren sehr kurzen Nebenrollen waren passend besetzt, etwa Katarzyna Kuncio als über langes Mundstück Zigaretten rauchende Party-Lady Capulet, Günes Gürle als selbstgerechter Champagner trinkender Capulet. Aus dem ganz kurzen Auftritt der Amme gelang es Renée Morloc, ihre Sorge um Julias Schicksal darzustellen.

Wieder ganz im Gegensatz zur Liebes-Tragödie und in Aufführungen meist gestrichen traten nach der Beerdigung der scheintoten Julia die dazu engagierten drei Musikanten auf, um in witziger Weise über ihren Beruf zu lästern, etwa, dass sie für ihren Goldklang nur mit Silberlingen bezahlt würden und sich über das Spiel der Kollegen lustig machten, die man deshalb „do-re-mi-fa-solen“ sollte.

Die kleine Orchestergruppe von gerade acht Solisten und einem Pianisten – Mitglieder der Duisburger Philharmoniker – bildete unter Leitung von Christoph Stöcker mit den ganz verschiedenen musikalischen Formen zwischen nachempfundenen Barock-Tänzen, etwa beim Fest der Capulets, bis hin zu Jazz-Anklängen das musikalische Fundament der Aufführung. Lyrische Momente bleiben bei Begleitung von Romeo und Julia durch Flöte und Fagott in Erinnerung.

Bevor der Chansonnier den Vorhang herunterzog, lagen die gestorbenen Liebenden noch immer getrennt voneinander auf der Bühne – nicht einmal im Tode ein Happy-End. Da wirkten die Schlußworte des Chores (in deutscher Übersetzung), es gäbe niemals ein so herbes Los als das Julias und ihres Romeos um so eindringlicher.

Trotz oder auch wegen der wenigen nicht ganz so tragischen Szenen kann der Stream dieses „Sommernachtsalbtraums“, wie ihn das Theater nennt, sehr empfohlen werden.

Sigi Brockmann 26. April 2021