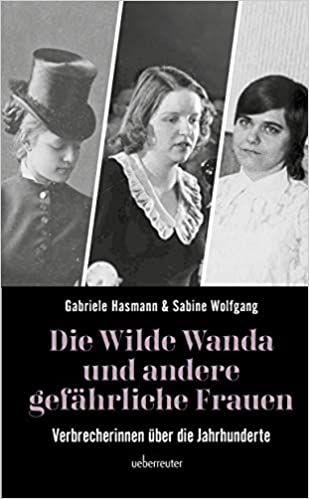

Gabriele Hasmann & Sabine Wolfgang

DIE WILDE WANDA UND ANDERE GEFÄHRLICHE FRAUEN

Verbrecherinnen über die Jahrhundertwende

192 Seiten, Verlag Ueberreuter, 2020

Warum liest man so gerne Kriminalromane? Warum interessiert man sich für Verbrechen – vor allem, wenn sie „echt“ sind, also auf den Chronik-Seiten der Zeitungen breit behandelt werden? Und gar, wenn Frauen sie begangen haben, denen man dies unverständlicherweise irgendwie nicht zuzutrauen scheint… Die Autorinnen Gabriele Hasmann & Sabine Wolfgang, die für ihr Buch „Die Wilde Wanda und andere gefährliche Frauen“ 22 Fallbeispiele durch die Jahrhunderte zusammen gestellt haben, zitieren im Vorwort den Gerichtspsychiater Richard Haller, der meint, das Interesse weise auf die eigene „verdrängte Kriminalität“ hin. Also, das, was man da liest, geht wohl kaum in „normalen“ Mitmenschen vor…

Beziehungsweise Mitmenschinnen, denn es handelt sich, wie erwähnt ausschließlich um Frauen (Männer sind gelegentlich Mittäter, meist Opfer). Und die Damen morden und quälen zwar in der Quantität nicht so häufig wie die Herren der Schöpfung (oder sie lassen sich weniger erwischen), aber in der Qualität des Bösen sind sie nicht weniger schauerlich…

Die „älteste“ Geschichte des Buches ist auch die bekannteste, denn die „Blutgräfin“ Elisabeth Bathory hat als unvergleichliches, zweifellos geisteskrankes Monster immer wieder die Phantasie der Nachwelt angeregt (man erinnert sich als Julie Delpy als blutleeres Gespenst auf der Kinoleinwand). Die Dame trieb sich im 16. Jahrhundert verheerend zwischen Transsilvanien, Ungarn und dem Burgenland herum, gelegentlich auch in Wien (Adresse Brandstätte 5 und Augustinerstraße), Das Ausmaß des Geschehenen mit Hunderten von Opfern, ist natürlich ein Ausnahmefall, wobei man aus der Distanz von Jahrhunderten immer noch erstaunt, dass sich für so große Verbrechen Helfershelfer finden – sie haben der Gräfin junge Mädchen (zwecks Folter und Mord) herbei- und dann die Leichen weggeschafft …

Interessant ist auch bei den späteren Fällen (vom 18. bis ins 20. Jahrhundert), dass man die Motive des „Bösen“, so sehr die Autorinnen auch akribisch recherchiert haben, nicht wirklich durchschaut. Jedenfalls kommen die Verbrecherinnen aus allen Gesellschaftsschichten, und ihre Taten sind unterschiedlich – von absolut brutalen Morden und Quälereien bis zu vergleichsweise „schlichten“ Betrügereien. Zum Tode verurteilt wurden viele Mörderinnen, nur zwei wurden hingerichtet – meist hat in den Zeiten der Monarchie Kaiser Franz Joseph von seinem Recht der Begnadigung Gebrauch gemacht.

Vielleicht ist es gerecht, dass die Verbrecherinnen, die zu ihren Lebzeiten so viel Beachtung in den Zeitungen fanden, vergessen sind, von einigen Ausnahmen abgesehen. Die Kärntner „Eva Faschaunerin“ wurde Heldin eines Romans von Maria Steurer, der in den fünfziger Jahren ein Bestseller war – der Fall einer Frau, die sich von ihrem gewalttätigen Mann befreite, was man (nicht wirklich, aber doch) vielleicht verstehen kann. Bestialische Mörderinnen gaben sich verstockt oder unschuldig, manche Schicksale sind abenteuerlich, manche eher banal.

Interessant ist die „Titelheldin“, die „Wilde Wanda“, Wiens damals (in der Nachkriegszeit) einzige „Zuhälterin“, in Männerkleidung herumstolzierend, eine Schar bisexueller Frauen „verkaufend“, ihr eigenes Lesbiertum offen auslebend – und zu einer Brutalität fähig, die der ihrer männlichen Kollegen um nichts nachstand. Dennoch eine teilweise tragische, teilweise originelle Figur. Am Titelblatt des Buches sieht sie, jung und schwarzhaarig, ganz unauffällig aus. Sie war es nicht.

In zwei Fällen scheint die Einordnung unter die „Verbrecherinnen“ zumindest fragwürdig. Sicher, „jene Gräfin Larisch“, die Nichte von Kaiserin Elisabeth, war eine fragwürdige Erscheinung. Einen Cousin (Kronprinz Rudolf) mit einer Bekannten (Mary Vetsera) zu verkuppeln, mag noch unter weibliches Verhalten fallen, dass sie Kaiser Franz Joseph erpresst hat, schon weniger, aber er brachte sie nicht vor Gericht. (Und sie wurde durch ein wahrhaft elendes Leben bestraft.) Und auch Edith Tudor-Hart – ja, wenn die Engländer der leidenschaftlichen Kommunistin hätten beweisen können, dass sie es war, die die legendären „Cambridge Five“, die Spione für Russland, requiriert hat… aber das ist bekanntlich nie gelungen. Sonst hätte es sie möglicherweise (wie einer anderen Spionin, Mata Hari) tatsächlich das Leben gekostet…

Immerhin ein Fall, der gar nicht „fraglich“ gewesen wäre, fehlt in dem Buch: Die „Mordschwestern von Lainz“, die alte Patienten genüsslich und vorzeitig ins Jenseits befördert haben, kommen hier nicht vor.

Renate Wagner