Die beiden jüngsten Bände der „Leipziger Beiträge zur Wagner-Forschung“

Als im Jahre 2009 der „Richard-Wagner-Verband Leipzig e.V.“ mit einer neuen Publikationsreihe an die Öffentlichkeit trat, mag es Skeptiker gegeben haben, die nicht nur die Notwendigkeit eines solchen Periodikums, sondern vielmehr auch seine Überlebensfähigkeit bezweifelt haben mögen. Indessen hatten sich der Verband und namentlich sein damaliger Vorsitzender Thomas Krakow vorgenommen, mit ihrer Arbeit vor Ort nicht nur dafür zu sorgen, dass einerseits manchem Leipziger selbst (!) bewusst wurde, andererseits im allgemeinen Bewusstsein dafür gesorgt werden sollte, dass der Slogan des Verbandes „Richard ist Leipziger“ Selbstverständlichkeit wird. Vielfältige Aktivitäten in der Geburtsstadt des Komponisten haben davon Zeugnis abgelegt, das Wichtigste aber war wohl, diese Buch-Reihe nicht aufzugeben. Nach nunmehr elf Jahren liegt mit Band 8 eine bedeutende wissenschaftliche Reihe zum Thema „Leipziger Beiträge zur Wagner-Forschung“ vor, zu der noch eine Sonderveröffentlichung zum Wagner-Jahr 2013 (in besonderer Ausstattung und im Großformat) zu zählen wäre, alle Bände zuverlässig verlegerisch betreut vom Sax-Verlag Markkleeberg / Beucha, ebenso wie der prachtvolle Band „Wagner in Mitteldeutschland“ (herausgegeben im Auftrag der Wagner-Verbände von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und verlegt im Passage-Verlag Leipzig) – mithin z e h n gewichtige Publikationen, die Wagner und seine Leipziger bzw. mitteldeutschen „Wurzeln“ auf vielfältige Weise untersuchen und dokumentieren. Das ist nicht nur eine grandiose wissenschaftliche, sondern vor allem auch eine gewaltige herausgeberische – sprich: „finanzielle“ Leistung – denn „ohne Geld ist alles nichts“, wie Thomas Krakow im Vorwort des jüngsten Bandes betont, soll heißen: neben allem was dazu gehört, wäre die Reihe ohne die großzügige Unterstützung vieler Spender, allen voran der Mitglieder dieses Vereins, nicht möglich gewesen. „Was wäre ein Verein ohne solche Mitglieder“ stellt Krakow mit Genugtuung und großer Dankbarkeit fest. Und so gesehen ist die Reihe auch ein wichtiger Beitrag zum bürgerschaftlichem Engagement, für das man den Leipzigern nur mit Hochachtung gratulieren kann.

Thomas Krakow, der unermüdliche Streiter für den Leipziger Richard-Wagner-Verband, dem er über elf Jahre als Vorsitzender vorstand, und dessen Zähigkeit und Fleiß die hier besprochene Buch-Reihe zu danken ist. Foto: LVZ

Nun hat Peter Uhrbach mit den beiden jüngsten Bänden eine wahrhaft monumentale Fleißarbeit vorgelegt, die Werk und Erscheinungsbild Richard Wagners im Spiegel der Leipziger Presse dokumentiert – „von den Anfängen bis zum Tode des Dichter-Komponisten“ (Richard Wagners Werk in Leipzig – Band 7) und „… vom Tode des Dichter-Komponisten bis zum Ende des Deutschen Kaiserreiches“ (Wagners Werk und Wirkung im Deutschen Kaiserreich – Band 8). Ein Zeitraum von 1813 bis 1918 wird akribisch untersucht – wahrhaft ein „Jahrhundertwerk“! – schon von der Menge des Materials her fast nicht zu überschauen. Leipzig als bedeutender Pressestandort im 19. und dem beginnenden 20. Jahrhundert bietet dafür mannigfaltige Grundlagen.

Uhrbach hat mit großer Genauigkeit die heute schwer zugänglichen, nicht mal alle in Leipzig erreichbaren Presseorgane durchforstet: Die „Allgemeine Musikalische Zeitung, Leipzig (die heute in der University of Michigan bzw. der Harvard University zu finden ist), „Die Grenzboten“ – Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst, Leipzig (heute in der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen), das „Leipziger Kunstblatt, insbesondere für Theater und Musik (Bayerische Staatsbibliothek), das „Musikalische Wochenblatt, Leipzig“ (Österreichische Nationalbibliothek), „Neue Leipziger Zeitung für Musik (unter wechselnden Namen von 1834 – 1944, heute in der Bayerischen Staatsbibliothek) sowie die „Zeitung für die elegante Welt, Leipzig (heute in der Bayerischen Staatsbibliothek bzw. der Indiana University/USA); die im Leipziger Stadtarchiv bzw. der dortigen Universitätsbibliothek befindlichen „Leipziger Nachrichten“ und die „Leipziger Neueste Nachrichten“, das „Leipziger Tageblatt“, die „Neue Leipziger Zeitung“. Dazu kommen Beiträge aus der „Berliner-Börsen-Zeitung“(Staatsbibliothek Berlin) und dem „Fremdenblatt, Wien“ (Öster-reichische Nationalbibliothek). Wahrhaft ein beeindruckendes Kompendium, einst „für die Bürger die wichtigste und aktuellste Informationsquelle“, die heute für die Forschung „eine einzigartige und bisher wenig genutzte Fundgrube“ darstellt (S. 9).

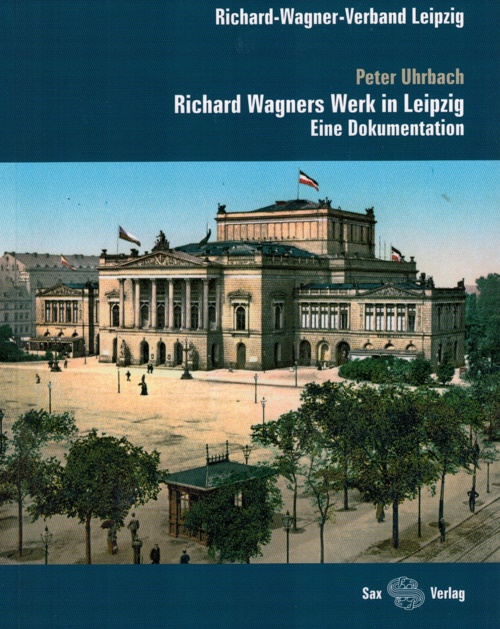

Band 7 Leipzig 2018

Beginnend mit Hinweisen auf Wagners Geburt und das Schicksal seines an den Folgen der Völkerschlacht früh verstorbenen Vaters, seiner Wiederkehr nach Leipzig im Jahre 1827 mit Verweisen auf die schulische Bildung und das Musikstudium ab 1831 erfährt man vom Bekanntsein des Namens „Wagner“ in Leipzig v o r Richard durch Verweis auf die Tätigkeit der Schwester Rosalie, die eine beliebte Schauspielerin und in Leipzig das erste Gretchen in Goethes „Faust“ war, von seiner Nichte Johanna, die 1844 erstmals als Sängerin gastiert und deren Schwester Franziska, die als Rezitatorin ebenfalls in Leipzig auftritt. Mit großem Interesse liest man von Wagners Bewunderung des Oratoriums „Paulus“ von Felix Mendelssohn Bartholdy (S.26) und ebenso von den Reaktionen auf sein „Judentum in der Musik“, auf das E. M. Oettinger im „Leipziger Tageblatt“ vom 5.3.1869 mit den Worten reagiert: „Fahren Sie fort, Musik zu componieren; aber hören Sie zu schreiben auf, denn Sie machen sich unnütze Feinde und schaden ihren Opern dadurch mehr, als Sie ihnen nützen… Glauben Sie mir ferner, daß, falls Sie so glücklich sein sollten, wieder einmal eine Oper wie >Tannhäuser< zu schreiben, die Juden, die Sie für Ihre Feinde halten, die Ersten sein werden, die Ihnen warmen Beifall zujauchzen…“ (S. 35).

Großen Raum nehmen natürlich die Erstaufführungen der Wagnerschen Werke im Leipziger Stadttheater ein und bezeugen, dass diese anfangs durchaus umstritten waren. So kann man sich eines gewissen Schmunzelns nicht erwehren, wenn man – gelegentlich der Erstaufführung der TANNHÄUSER-Ouvertüre im Jahre 1846 liest (S. 49) „…daß, was uns Wagner in dieser Ouvertüre bietet, gar keine, oder wenigstens nicht die rechte Musik ist… fehlt es doch überall an der Hauptsache: an Melodie, Einheit, künstlerischer Ruhe und Mäßigung … wir danken Gott, daß heut zu Tage noch andere Musik geschrieben wird, als diese Ouvertüre bietet. Einen Fortschritt in der Kunst bezeichnet letztere sicherlich nicht.“

Für heutige Verhältnisse ist das starke und ausführliche Interesse, das in einigen Blättern durch umfangreiche Berichterstattung auch von Aufführungen außerhalb Leipzigs dokumentiert ist, besonders bemerkenswert. Erst 1853 – acht Jahre nach der Dresdner Uraufführung! – kommt der TANNHÄUSER als erstes Wagner-Werk auf den Leipziger Spielplan. Die Leipziger Presse, die natürlich über die Uraufführung in Dresden – eher verhalten! – berichtet hatte, lobte im Vorfeld eine sehr gelungene Aufführung des Werkes in Breslau und forderte die Leipziger Theaterleitung geradezu heraus, nun doch endlich dieses Werk auch in Leipzig zur Aufführung zu bringen. Es wurde ein großer Erfolg: „Es ist höchst ehrenwerth, und muß gebührend hervorgehoben werden, daß Leipzig innerhalb fünf Monaten einige zwanzig Vorstellungen des Tannhäuser, bei fast immer gefülltem Hause und meist erhöhten Preisen erlebte, ohne daß das Interesse des Publicums abgenommen hätte.“ („Neue Zeitschrift für Musik, September 1853 – S. 105). Bereits ein Jahr später, am 7.1.1854 folgt die Erstaufführung des LOHENGRIN, offensichtlich als Werk erfolgreich, die Aufführung bekommt durchaus kritische Einschätzungen; der FLIEGENDE HOLLÄNDER am 27.9.1862 wird dann wieder als großer Erfolg bezeichnet. RIENZI folgt am 15.09.1869 und erregt äußeres Aufsehen: „Die Leipziger Bühne hat wohl noch niemals eine so immense Zahl von Mitwirkenden getragen, weshalb sich auch ein früher noch nie wahrgenommenes Leben auf den Brettern entwickelte.“ (S. 133) Sehr umfangreich ist die Berichterstattung im Vorfeld der ersten MEISTERSINGER VON NÜRNBERG, die am 6.12.1870 zu „wahrhaft fessellosem Enthusiasmus“ bei Publikum und Ensemble führte. (S. 149) Wagner war in Leipzig endgültig „angekommen“.

Die beachtlichste Tat der Leipziger Oper indessen ist mit dem Namen Angelo Neumann verbunden, der Wagner die Rechte am RING abgekauft und diesen nach Bayreuth zum ersten Male im Jahre 1878 in Leipzig zur Aufführung brachte. Sehr umfangreich ist die Berichterstattung über dieses für damalige Zeiten große Ereignis. Aufschlussreich in diesem Zusammenhang ein Vorfall, der bisher unbekannt schien, im Rahmen eines Gesamtgastspiels mit dem RING im Berliner Victoria-Theater: „Richard Wagner, welchem nach Schluß der >Götterdämmerung< von den scheidenden Künstlern mit Herrn Angelo Neumann an der Spitze eine Ovation dargebracht wurde, mußte, von Unwohlsein übermannt, die Bühne verlassen, bevor Herr Neumann seine mit brausendem Beifall vom Publicum aufgenommene Rede beendet hatte. Leider haben, wie Berliner Blätter berichteten, die Ärzte erklärt, daß Richard Wagner sich sehr schonen müsse, weil er sich sonst der Gefahr eines Blutsturzes aussetze…“ (Leipziger Tageblatt v. 01.06.1881 – S. 292).

Mit Wagners Tod am 13.02.1883 und die darauf erfolgenden Reaktionen endet dieser Teil der Dokumentation. Die umfangreichen Quellenverweise sowie ein ausführliches Verzeichnis zu „weiterführender Literatur“ vervollständigen diesen Band.

Band 8 Leipzig 2020

Unmittelbar anschließend folgt Band 8, fußend auf den bereits genannten Quellen und wesentlich ergänzt durch zwei neue Presseorgane, die „Leipziger Neuesten Nachrichten“ und die bis heute existierende „Leipziger Volkszeitung“, die ab 1892 bzw. 1894 erscheinen, aber auch das „illustrierte Familienblatt“ „Die Gartenlaube“. Und weil das Material im Laufe der Jahre immer umfangreicher wurde, ist der Autor zu einer Auswahl gezwungen, liefert aber einen Überblick über das gesamte Schrifttum im sehr umfangreichen Anhang – gewisser- maßen eine Ermutigung zu selbständiger eigener Weiterbeschäftigung durch den Leser. In diesem Zusammenhang ist eine Maxime des Autors von besonderer Bedeutung: „Auf eine Kommentierung der zitierten Originale wird weitestgehend verzichtet. Es werden keine Bezüge zur Gegenwart hergestellt, keine Vergleiche zu Hier und Heute gezogen; jeder Lesende möge sich seine eigene Meinung bilden.“ (S. 12) Das ist insofern wichtig, als man – vom heutigen Standpunkt betrachtet – erstaunt ist, mit welcher Ausführlichkeit damals in der Presse über Aufführungen berichtet wurde. Selbst kleinste Details der Bühnengestaltung oder auch gesangstechnische Hinweise finden sich immer wieder und ermöglichen so, sich ein Bild davon zu machen, wie die eine oder andere Aufführung, selbst einzelne Sängerleistungen gewesen sein mögen. Das zeigt nicht nur auf, dass die Printmedien damals ein Alleinstellungsmerkmal hatten, sondern zeugt auch von großem Interesse bei der Leserschaft; auch wurden durchaus nicht nur „Premieren“ besprochen – was die Möglichkeit des Vergleichens begünstigt. Arthur Nikisch findet rühmliche Erwähnung (S. 156), gelang es ihm u. a. doch im Jahre 1904 eine MEISTERSINGER-Aufführung mit nur zwei Proben aus dem Theateralltag zu einer Sternstunde zu erheben: „… Wenn jeder Herr im Orchester die augenblickliche Willensregung des Leiters in dem Maße spürt, daß er gar nicht anders zu können scheint, als im Sinne des Dirigenten diese und jene Phrase zu spielen, mit den difficilsten Nüancen in Stärkegrad, Tempo und Rhythmus, so ist der Leiter in der glücklichen Lage des phantasierenden Pianisten, nur daß ihm anstatt des doch recht unvollkommenen Klaviers der ganze wunderbare Apparat des Orchesters zur Mitteilung seiner Auffassung eines Tonstückes zu Gebote steht.“ Die bereits im Band 7 begonnenen Berichte über Angelo Neumann und sein reisendes Wagner-Theater finden hier interessante Fortsetzung. (S. 100). Der 300. Aufführung des „Lohengrin“ in Leipzig am 2. Juli 1908 widmet die „Leipziger Volkszeitung“ zwei gegensätzliche Beiträge, die den Lesern die Möglichkeit bieten, für und wider zu vergleichen (S. 177f.). Und immer wieder kann man die Bestrebungen und Nöte im Hinblick auf die Errichtung eines Wagner-Denkmales in Leipzig verfolgen, die letztlich durch den Ausbruch des 1. Weltkrieges endgültig scheiterten. In diesem Zusammenhang ist eine Leipziger Aktivität von Interesse, die sich seinerzeit für den Ankauf der Oesterleinschen Wagner-Sammlung stark machte und dahingehend argumentierte, dass Leipzig mit dieser Sammlung ein „Wagner-Museum“ das „… das würdigste Ehrendenkmal sei, das Leipzig seinem großen Sohne errichten könnte, ein Denkmal, das unsere Stadt zur Hüterin eines Schatzes machen würde, auf welchen die Blicke und der Antheil der ganzen gebildeten Welt gerichtet sind, den zu bewahren und zu besitzen gerade Leipzig die vornehmste Pflicht und das beste Recht aufzuweisen vermag.“ (S. 81) – Dazu freilich kam es nicht, ebenso wenig wie zum Denkmal! (Die Oesterlein-Sammlung befindet sich heute im Reuter-Wagner-Museum am Fuße der Wartburg bei Eisenach.)

Eine großes Verdienst dieses Bandes ist eine „Chronologische Übersicht der Aufführungen Wagnerscher Bühnenwerke im Leipziger Stadttheater von 1883 bis 1918“, mit der der Autor ganz bewusst an eine solche von Walter Lange anschließt, die in dessen Buch „Richard Wagner und seine Vaterstadt“ ( Leipzig 1933) von den Anfängen bis 1883 zu finden ist. Es wäre – nicht nur deshalb! – zu wünschen, dass Uhrbach, seine Studien über die Zeit der „Weimarer Republik“ fortsetzt (was er im Vorwort andeutet!) und dass diesen dann auch eine Untersuchung der Jahre von 1933 bis 1945 folgen könnte, damit schlüge die Reihe dann gleichsam einen Bogen zurück zum Band 4 („Wagner in der DDR“) – und wir hätten von seiner Geburtsstadt eine verlässliche Beschreibung von den Anfängen bis zum (fast) Ende des 20. Jahrhunderts. Das wäre doch der Mühe wert.

Die Titelseite dieses Bandes kann noch mit einer kleinen Sensation aufwarten: es zeigt die Marmor-Wagner-Büste, die einst im Leipziger Neuen Theater stand und an verborgenem Ort als einziges „Original“-Requisit Bombenhagel, Enttrümmerung und Neubau des jetzigen Opernhauses überlebte: der ehemalige technische Direktor der Leipziger Oper, Helmut Ernst, entdeckte die „Rarität“ – und so kann sie nun wieder (seit 2010) – im Foyer der Leipziger Oper vom großen Sohn der Stadt künden.

Zwei sehr aufschlussreiche Bände, nicht nur zum Lesen, sondern auch zum selbständigen „Weiterforschen“, zu denen man dem Autor Peter Uhrbach, dem Leipziger Richard-Wagner-Verband und dem Sax-Verlag nur höchste Anerkennung und ehrlichen Dank zollen muss – und die Hoffnung ausdrücken, dass die Reihe ihre Fortsetzung findet.

Werner P. Seiferth