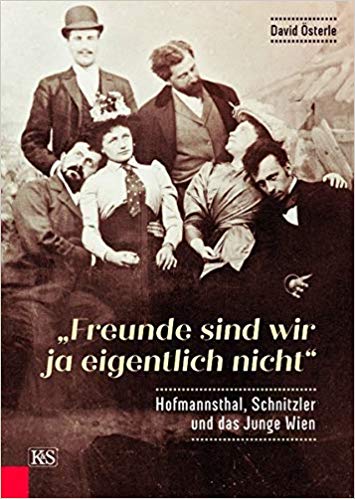

David Österle:

FREUNDE SIND WIR JA EIGENTLICH NICHT

Hofmannsthal, Schnitzler und das Junge Wien

224 Seiten, Verlag Kremayr & Scheriau, 2019

Fin de Siècle, Jung Wien, Café Griensteidl – das sind Begriffe aus der österreichischen Kultur- und Literaturgeschichte, die hoch gehandelt werden. Üblicherweise streift das Thema die Biographien der einzelnen Beteiligten. David Österle hat sie nun zusammengefasst, jene Literaten, die seit den späten achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts im Kaffeehaus zusammen kamen und deren „Freundschaft“, wie immer man es nennen mochte, dann doch lebenslang hielt. Bei allen Ressentiments, die man immer wieder gegen einander hegte und die sie auch offen ausgesprochen haben – teils in Briefen, teils in Tagebüchern.

Dass Arthur Schnitzler (1862-1931) hier als Person und auch in Zitaten dominiert, liegt daran, dass seine Tagebücher die wohl umfangreichste Quelle für diese Zeit und dieses menschliche Beziehungsgeflecht darstellen. Er war auch der Älteste der „Gruppe“, die der Zweitälteste, Hermann Bahr (1863-1934) publizistisch verbreitete und zu einem Begriff machte. Dritter im Bunde war Richard Beer-Hofmann (1866-1945), weiters gehörten noch Felix Salten (1869-1945) und,, der Jüngste unter ihnen, Hugo von Hofmannsthal (1874-1929), dazu, heute durch „Jedermann“ und „Rosenkavalier“ am nachhaltigsten berühmt

Im großen und ganzen folgt das Buch von David Österle den Spuren dieser Fünf, wo sie sich überschneiden oder auch parallel laufen, aber er breitet auch das Umfeld aus – die Kaffeehauskultur, die doch etwa ein Jahrzehnt eine solche war, wo der große geistige Austausch samt gesellschaftlichem Zusammensein und Networking zweifellos stattfand und für die jungen Literaten wesentlich war. Bis Karl Kraus (1874-1936), der mit dem „Kaffeehaus-Literaten“ schlechthin, Peter Altenberg (1859-1919), eine Art „Gegenpartei“ bildete, der Gruppe nach der Schließung des Griensteidls seine vernichtende Schrift „Die demolirte Litteratur“ nachschleuderte und alle dort vertretenen Literaten satirisch geradezu vernichtete.

Zu erzählen ist vom mächtigen Häuflein der Fünf Privates (Praterausflüge, Frauengeschichten, wobei die Behauptung, Schnitzler hätte sein uneheliches Kind, hätte es denn gelebt, zur Adoption frei gegeben, lächerlich ist – diese Kinder brachte man meist bei Familien „auf dem Land“ unter und ließ sie dort aufziehen) und natürlich Berufliches.

Die Dichter, die sich ihre Werke gegenseitig vorlasen (und zerpflückten), strebten natürlich die große Öffentlichkeit an – Schnitzler erreichte sie zuerst, fand den S. Fischer Verlag (für seine Meisternovelle „Sterben“), wurde 1895 mit „Liebelei“ im Burgtheater uraufgeführt, während die Kritiker dem Lyriker Hofmannsthal, als er sich auf die Bühne wagte, sagten: „Warum schreibt er fürs Theater?“

Es war eine Zeit des Aufbruchs, die Werke Ibsens revolutionierten das Theater, die Wiener Autoren konterten erst mit ihren „Nerven“-Stücken, fanden später den theatralischen Boden unter den Füßen. Es gab die Skandale, Schnitzlers Novelle „Leutnant Gustl“, sein damals unspielbarer „Reigen“, während Felix Salten nie zu seiner „Mutzenbacherin“ stand (mit „Bambi“ wurde er legitim reich).

Und mit dem Älterwerden änderte sich das Leben. War man noch längere Zeit in den Sommerfrischen von einer Frau zur nächsten gerast, so heirateten nach und nach alle fünf (und außer Schnitzler wurden sie in ihren Ehen durchaus glücklich), sie etablierten sich mit Häusern am Stadtrand, Hofmannsthal in Rodaun, Bahr in Ober St. Veit, Schnitzler im Cottage, Salten desgleichen, und dass die Josef-Hoffmann-Villa von Beer-Hofmann in der Hasenauerstraße 1970 abgerissen wurde („aus ungeklärten Gründen“, die man der Stadt Wien auf den Tisch knallen kann), darüber kann der Autor nur weinen wie alle anderen auch.

Seltsam, dass Österle seine fünf Dichter nicht bis zu ihrem Ende begleitet – Hofmannsthals tragischer Tod, als er zum Begräbnis seines durch Selbstmord geendeten Sohnes gehen wollte; Schnitzlers „rechtzeitiger“ Tod, bevor die braunen Horden kamen, die ihn schon im Visier hatten; Bahrs einsamer Tod in München. Und Beer-Hofmann und Salten, die es in die Emigration geschafft hatten und dort starben…

Anstelle dessen stellt der Autor eines der schönsten Schnitzler-Zitate (er ist gut zu zitieren mit seinen prägnanten Aussagen) ans Ende. In einem Brief an Hofmannsthal 1925 berichtete er von der „Liebelei“ in Berlin, in der sein Sohn Heini mitwirken würde (vor 30 Jahren war die Uraufführung gewesen), von der „Traumnovelle“, die bald erscheinen würde, von Hofmannsthals Tochter, der er in Venedig begegnet war, von seiner eigenen Frau und Tochter – und er schloß: „Nichts von alledem ahnten wir heute vor 30 Jahren. Und eigentlich war es gestern.“

Renate Wagner