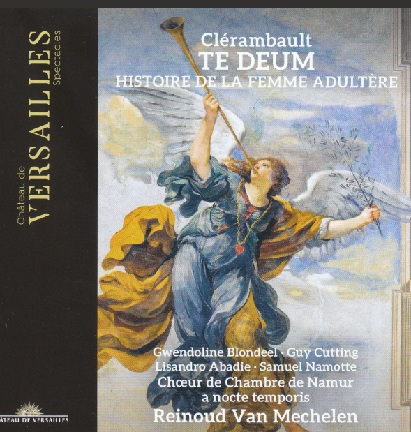

CD LOUIS-NICOLAS CLÉRAMBAULT: TE DEUM, L’Histoire de la femme adultère; Château de Versailles Spectacles

„Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein“

Zwei geistliche Werke von Louis-Nicolas Clérambault stehen im Zentrum des vorliegenden Albums: Das Oratorium „Geschichte der Ehebrecherin“ sowie das „Te Deum á grand choeur“. Der belgische haute-contre Reinoud Van Mechelen, der das Raritäten-Programm kreativ zusammengestellt hat, zudem die musikalische Leitung des Instrumentalensembles a nocte temporis und des Choeur de Chambre de Namur innehat, verkörpert mit erhabenem Gestus tenoredel die Rolle des Jesus als auch die haute-contre Soli im Te Deum.

Nicolas Clérambault war ein umfassend ausgebildeter Musiker, der Ende des 17. Jahrhunderts in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wirkte. Er spielte Geige, war ein gefragter Organist, komponierte und unterrichtete Gesang. Ab 1715 bekleidete Clérambault die Funktionen eines Organisten und Musikmeisters an der Kirche Saint-Sulpice in Paris und der Maison royale de Saint-Cyr. Er verfasste Werke für Cembalo und Orgel, Sonaten, Divertissements und Arien. Bekannt ist er heute, wenn man die Diskographie als Maßstab gelten lässt, vor allem für seine (geistlichen und weltlichen) Motetten und Kantaten. Veröffentlicht wurden in erster Linie seine verschiedenen hochstehenden adeligen Persönlichkeiten gewidmeten Kantaten, während die Mehrzahl seiner geistlichen Musik lediglich in Manuskriptform überliefert ist.

Zum Wirkungskreis der Pfarre Saint Sulpice gehörten damals zahlreiche Orden wie Jesuiten, Augustiner, Dominikaner, Bernhardinerinnen und Klarissen, um nur einige zu nennen. Die Gründung eines Priesterseminars sowie der Neubau des Gotteshauses, dessen bedeutendste Etappen als auch die Fertigstellung 1745 jeweils feierlich mit eigens dafür verfasster Musik des Clérambault zeremoniell begangen wurden, geben eine Vorstellung von der spirituellen Strahlkraft der Wirkungsstätte des französischen Komponisten. So könnte auch das hier eingespielte grandiose Te Deum in C-Dur am 7. Juli 1745 zu Ehren des Allerheiligsten Sakraments aufgeführt worden sein. Gesichert überliefert ist jedenfalls die Mitwirkung von „fast hundert Musikern, der Elite aus Paris und Versailles“ (P.G. Le Mercier).

Gar höfisch prächtig und dennoch detailfreudig in geistig verinnerlichter Emphase musizieren a nocte temporis unter der Leitung des Reinoud van Mechelen die Symphonie, die kontrapunktisch vielschichtigen Chöre, Soli, das Duo gai ‚Tu rex gloriae Christe‘, das Trio de haute contre, taille et basse ‚Aeterna fac cum sanctis tuis‘ und erst recht den jubelnden Schlusschor ‚In Te, Domine, speravi‘. Gwendoline Blondeel (dessus), Guy Cutting (taille), Lisandro Abadie (basse-taille), Samuel Namotte (basse-taille) und der in fünf Stimmgruppen gegliederte, jungstimmige Choeur de Chambre de Namur sind die stilistisch kundigen, vokalsolistisch markanten als auch miteinander harmonisch auftrumpfenden Mitstreiter.

Das mit ersten und zweiten Violinen, Celli, Kontrabass, Théorbe, Viola da Gamba, Flöten, Pauke, Trompete, Cembalo und Orgel reich besetzte Instrumentalensemble a nocte temporis feiert das raffinierte und kontrastreiche Ineinandergreifen von kammermusikalischer Delikatheit, rezitativischer Expressivität und in den Höhepunkten das hymnisch mit Trompetenfanfaren überhöhte Gotteslob.

Als Einstieg in das Programm erklingt das vom Sujet her traditionell der Fastenzeit zuzurechnende Oratorium „L’Histoire de la femme adultère“, das in der Tradition von Marc-Antoine Charpentiers „Histoires sacrées“ steht. Die Geschichte über die Hinterfragung puritanischer Härte durch Jesus und die menschlich so überwältigende Botschaft des Stücks (Jesus verurteilt die um Vergebung bittende Frau nicht, sondern wünscht ihr Frieden) finden auch in der Musik ihre Entsprechung. Für diesen Sieg der Erlösung und des Lebens über den Tod (Schlusschor der Israeliten ‚Quam bonus Deus Israel‘) kommt Clérambault im Gegensatz zu manch einem der italienischen Meister der Zeit ohne opernhaftes Pathos und virtuose Ornamentierung aus. Ganz in den Diensten der Noblesse des Herzens und des Wissens um die conditio humana schuf Clérambaut ein großes Werk, das im Te Deum seine demutsvolle Entsprechung findet.

Dr. Ingobert Waltenberger