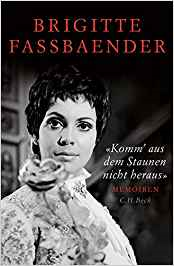

Brigitte Fassbaender:

„KOMM’ AUS DEM STAUNEN NICHT HERAUS“

Memoiren

382 Seiten, Verlag C.H.Beck, 2019

Sie wollte mit 44 Jahren sterben und hat doch erreicht, was man „Alter“ nennt: Brigitte Fassbaender, geboren am 3, Juli 1939 in Berlin, ist folglich 80 – da hat sie sich mit ihren Memoiren ohnedies Zeit gelassen für eine Frau, die so viel erlebt und geleistet hat wie sie. Nun hat sie sich der verlangten Zeitzeugenschaft gestellt, nicht oberflächlich geplaudert, sondern ernsthaft und ausführlich. Und ohne Ghostwriter, was ihr wohl nicht schwer gefallen ist, hat sie immer doch schon nebenbei geschrieben (und gemalt auch).

Sie kommt noch aus einer anderen Welt, geht den Dingen gründlich nach, berichtet lange von Vorfahren, bevor sich bei sich selbst und ihren Eltern landet. Das Private wird in diesem Buch nie ausgespart und nie beschönigt – dass der geliebte, begabte Vater, der zu seiner Zeit erfolgreiche Bariton Willi Domgraf-Fassbaender, sinnloserweise (aus Gedankenlosigkeit oder Bequemlichkeit) Mitglied der NSDAP war, erzählt sie ebenso wie seine mangelnde Treue zur Gattin, der schönen Schauspielerin Sabine Peters, die im Dritten Reich in zahlreichen Filmen mitwirkte. Obwohl sie dem Vater wegen seiner politischen Irrtümer heftige Vorwürfe machte, kam die Tochter mit ihm besser aus als mit der allzu strengen Mutter. Nein, da wird nichts unter den Tisch gekehrt.

Geboren kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Berlin, das bedeutete eine Kindheit, die nichts anderes als Krieg kannte (im Bunker erlebte die Familie die Bombardierung Dresdens mit), aber trotzdem war früh klar, dass dieses Kind Brigitte mit lauter Stimme, ungeahnten Kräften und unbändiger Freude daran gesungen hat. Es war der Vater, der ihr Gesangslehrer wurde, und es war keine Protektion, dass die 22jährige an die Münchner Oper engagiert wurde. Sie diente sich ihren Weg über Knaben, Mägde, Knappen, Pagen, Blumenmädchen in die großen Rollen hinein, und man hatte ihre besondere Stimme schon früh im Auge: „Aber ein bisschen abnehmen, Kindchen, wir sehen Sie auch in Hosenrollen…“

Und so kam es auch, sie war der Octavian einer Generation, aber sie erzählt offen, wie gerne sie das Essen und Trinken hatte (Sänger sind offenbar ein trinkfestes Völkchen), wie viele Diäten sie ausprobierte, bis sie Vegetarierin wurde, und wie unendlich hart im Sinn von körperlicher Disziplin das Sängerleben ist.

Brigitte Fassbaender ist in München inmitten eines Ensembles „aufgewachsen“, das auf seine Art so glorios war wie jenes in Wien, wobei sie an der Wiener Staatsoper von 1975 (Debut als Dorabella) bis 1993 (Abschied mit Klytämnestra) ziemlich viel gesungen hat, am meisten ihre Glanzrollen Octavian und Orlofsky, auch Geschwitz, Brangäne und Fricka. Dennoch hat sie keine guten Worte für das Haus, an dem sie sich offenbar nicht übertrieben wohl gefühlt hat (trotz Kammersängerinnen-Ehrung). Als Lieblingsstädte gibt sie London und Prag an.

Auch in den Bayreuther Kreis hat sie sich nicht wirklich hineingefunden (die „fränkelnde Hemdsärmelichkeit war meine Sache nicht“) , und als sie Karajan dreimal nein sagte, war auch da die Türe zu. Dennoch – die Karriere umfasste mühelos ihr Fach (neben dem deutschen Repertoire auch Carmen und die dramatischen Verdi-Partien) und die großen Opernhäuser der Welt, wobei das „Zentrum“ der gebürtigen Berlinerin immer München blieb und auch heute noch, mit einem Haus am Chiemsee, Bayern heißt.

Brigitte Fassbaender erzählt von ihrem ersten Gatten, dem Regisseur Gerhard Weitzel, der auf die Dauer kein Prinzgemahl sein wollte, und sie ist zu klug zu verschweigen, „was jeder weiß“, dass sie auch Beziehungen zu Frauen hat (Gefährtin Jennie erscheint einmal im Bild, wird aber nie in den Mittelpunkt gerückt) – ja, „und was jeder weiß“, da kommt auch Domingo an die Reihe, der auch ihr gegenüber ein „Belästiger“ war, und der große Sir George Solti hätte es heutzutage, vermerkt sie, nicht leicht. Sein Machtmissbrauch muss so enorm gewesen sein wie jener von Levine. Brigitte Fassbaender hat „nein“ gesagt, wenn sie nicht wollte, und war immer in ihrer Karriere schon gefestigt genug, um aus der Ablehnung von Zudringlichkeiten keinen beruflichen Schaden zu nehmen.

Sie schildert Freundschaften mit Sängern ebenso wie distanzierte Verhältnisse, und die Arbeit mit Kollegen und Regisseuren wird so genau betrachtet wie etwa die Arbeit an Liedern (mit der großen Liebe zu Franz Schubert und der großen Bewunderung für Franz Liszt) oder Stücken.

Denn Brigitte Fassbaender ist 1994 relativ früh, mit Mitte 50, als Sängerin abgetreten, teils, weil die Wechseljahre sie gesundheitlich beeinträchtigten, teils, weil sie ihre Nerven nicht mehr in den Griff bekam. Am Ende des Buches ist das interessante Tagebuch einer ihrer frühen Inszenierungen mitzulesen, und da wird klar, wie hektisch und fordernd dieses Leben doch war, wenn sie nebenbei noch von Stadt zu Stadt von einem Auftritt zum nächsten raste.

Sie konnte als Sängerin aufhören, weil sie im „Betrieb“ geblieben ist, ab 1990 als Regisseurin (überaus viel beschäftigt) und dann, nach einer kurzen „Übung“ als interimistische Operndirektorin in Braunschweig, immerhin dreizehn Jahre lang als Intendantin des Tiroler Landestheaters. Wo sie von Fehlern ebenso berichtet wie von Erfolgen, sich aber – mit einiger Bitterkeit im Ton – am Ende doch nicht so gut behandelt gefühlt hat.

Doch auch die Jahre nach Innsbruck, wo sie 2012 weg ging, sind voll von Aktivitäten, Meisterkurse, Jury-Teilnahmen, es gibt Jahre, da machte sie nicht weniger als fünf (!) Inszenierungen – und was sie im Buch nicht schreibt, erfährt man aus einem Interview, das sie zum Anlass des Buches der ZEIT gab. Dort bestätigt sie, dass sie 2021 in Erl einen „Ring“ beginnen wird… So bitter sind die Erinnerungen an Tirol wohl doch nicht.

Wie drückt Brigitte Fassbaender es aus? Dass ihre Lebenslust mit dem Älterwerden ständig wächst und ihre Rückzugsträume zügelt. Ja, sie gibt es zu, wie sehr es sie freut, „dass ich als alter Theatergaul noch wiehern darf“.

Renate Wagner