Mit Canalettos Hilfe…

Warschau gilt als eine der schönsten Städte Europas und wirkt „echt alt“. Tatsächlich wurde Polens Hauptstadt im Zweiten Weltkrieg zu einem großen Teil zerstört. Man hätte die Altstadt nicht dermaßen wieder herstellen können, hätte der „Wiener Canaletto“ ihnen dabei nicht nachdrücklich geholfen

Von Renate Wagner

Besucher von Warschau sollten sich die Zeit nehmen, zumindest einen Vormittag im Königlichen Schloß zu verbringen. Es liegt mächtig auf dem Schloßplatz, und wüßte man es nicht anders, erschiene es als historisches Gebäude mit langer Geschichte – so, wie es seit dem 13. Jahrhundert entstanden und immer wieder zu- und umgebaut wurde.

August der Starke hat in seiner Eigenschaft als König von Polen hier ebenso Zubauten anfügen lassen wie der vielleicht bedeutendste polnische König, Stanislaw August Poniatowski. Noch nach 1918 diente das Schloß als Sitz des Präsidenten der Republik.

Doch dieses Warschauer Schloß wurde während des Zweiten Weltkriegs völlig zerstört, und nur Teile der Einrichtung und der darin befindlichen Kunstwerke hatte man retten können. Das Gebäude lag, wie viele andere kostbare alte Bauten Warschaus, in Schutt und Asche…

Nichts davon wird man heute noch merken. Daß der Wiederaufbau Warschaus in dieser schier unglaublich gelungenen Form möglich war, dankt man nicht nur den Architekten und Baumeistern von heute (und jenen Exilpolen vor allem, die Unsummen spendeten), sondern auch einem Mann, der mit der Geschichte Österreichs eng verbunden ist.

Man nennt auch ihn „Canaletto“, aber er ist nicht „der“ Canaletto, er ist nicht Antonio Canal, der Maler Venedigs. Er ist dessen Neffe, Bernardo Bellotto, der es gewiß nicht nötig gehabt hätte, sich denselben „Künstlernamen“ zuzulegen wie der Onkel und damit die Nachwelt in einige Verwirrung zu bringen. Zumal er auf seine Art ein ebenso genialer Maler war – und ebenso wichtig.

Nicht nur für Wien, wo einige seiner Werke – darunter die Ansichten von Schloß Schönbrunn und sein Blick vom Belvedere – zu den Prunkstücken des Kunsthistorischen Museums zählen. Sondern mehr noch für Dresden und Warschau, jene Städte, die er so unermüdlich wie penibel gemalt hat – und mit diesen Bildern der Nachwelt die Vorlage dessen lieferte, was es zu rekonstruieren galt…

Dieser Bernardo Bellotto, geboren am 30. Jänner 1721 in Venedig, war Schüler seines Onkels, merkte aber bald, dass er in dieser Stadt vermutlich immer in dessen Schatten stehen würde. Damals reisten Maler ebenso wie Musiker durch die Kunststädte Europas, und Bellotto nahm seinen Weg von Italien nach Dresden. 1746 traf der 25jährige dort auf Einladung von August III., dem Kurfürsten von Sachsen, dort ein. Schon verheiratet und Vater eines dreijährigen Sohnes, begann für Bellotto in dieser Stadt früh seine erste Glanzzeit. Hier wurden seine vier Töchter geboren.

August III., der Sohn von August dem Starken, hatte für sein „Elbe-Florenz“ die höchsten Ambitionen, und Bellotto / Canaletto, ein Meister der Vedute, wurde sein Prophet. Seine Stadtansichten gehören zu den bedeutendsten Zeugnissen dieser Gattung im 18. Jahrhundert.

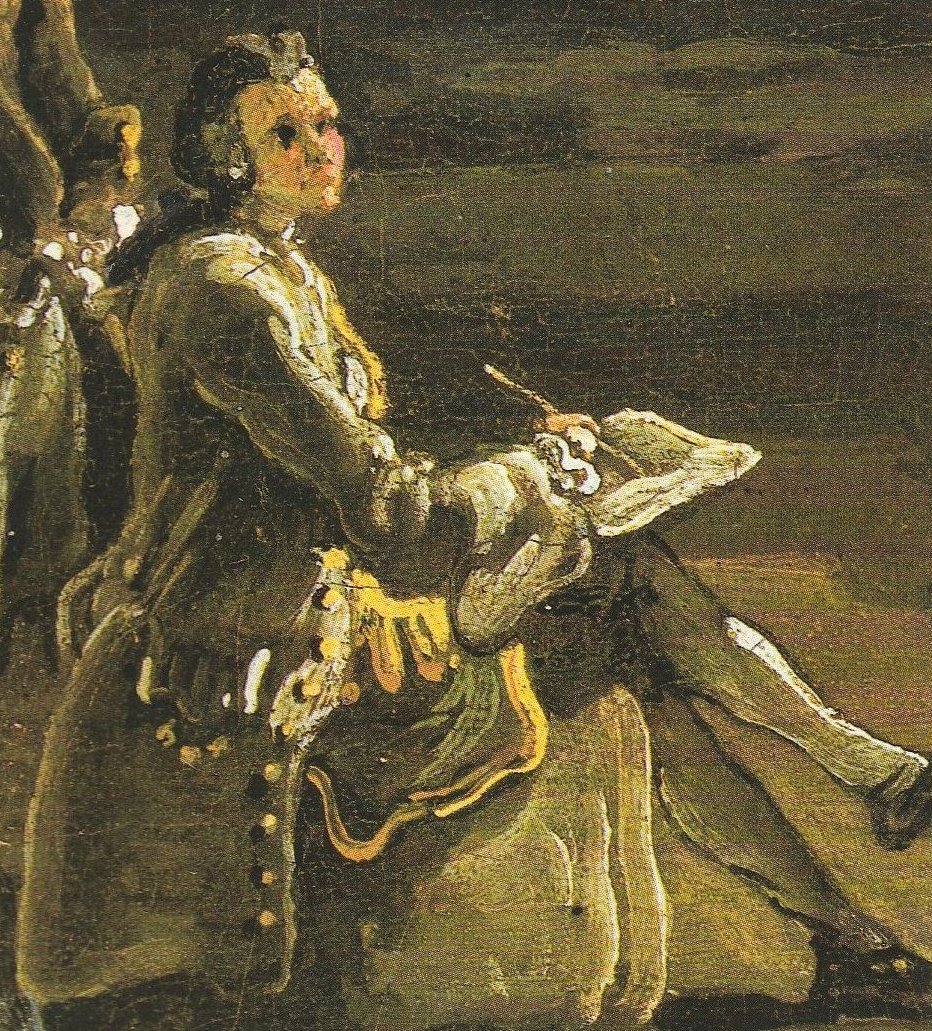

Selbstporträt auf einem seiner Dresden-Gemälde

Der Siebenjährige Krieg beendete die glückliche Zeit in Dresden, die Sachsen hatten nun andere Sorgen und schwer damit zu tun, sich an Seiten der Habsburger gegen den Preußenkönig zu verteidigen, und Bellotto mußte sich andere Auftraggeber suchen. Glücklicherweise für Österreich wandte er sich nach Wien, wo er von 1759 bis 1761 im Auftrag Maria Theresias tätig war – eine verhältnismäßig kurze Zeit nur, doch künstlerisch äußerst ergiebig. In 13 großformatigen Veduten verewigte er kaiserliche Schlösser und Wiener Plätze und hinterließ der Welt das Wien Maria Theresias in seiner ganzen glorreichen Atmosphäre. Sein Blick auf Wien vom Belvedere aus ziert den Vorhang des Theaters in der Josefstadt…

Allgemein kann man sagen, dass Bellottos Bilder – zumal jene von Schönbrunn – zu den bekanntesten historischen „Österreich-Ansichten“ zählen, zahllose Male reproduziert, quasi zum Markenzeichen geworden.

Dennoch zog es Bellotto in sein geliebtes Dresden zurück, wo er – auf einem Umweg über München – sich 1762 wieder niederließ. Doch die goldenen Zeiten waren vorbei, und so wandte der Maler sich St. Petersburg zu. Er hat es nie erreicht, denn zum Glück für Polen blieb er in Warschau „hängen“. Der kunstliebende König Stanislaus August Poniatowski wußte, was er an diesem Künstler hatte, ernannte ihn zum Hofmaler und schuf ihm jene glücklichen Verhältnisse, wie sie einst in Dresden geherrscht hatten.

Das Ergebnis dieser Warschauer Jahre – Bellotto / Canaletto lebte bis zu seinem Tod am 17. Oktober 1780 hier – ist heute im schönsten Raum des Warschauer Schlosses zu betrachten. Er nennt sich „Canaletto-Raum“ und enthält faktisch nichts als an den Wänden jene 22 Gemälde, die der Maler in zwölf Jahren von den Straßen und Plätzen im Zentrum der Stadt schuf.

Das ist das Warschau des späten 18. Jahrhunderts, das Leben der Menschen, der Adeligen und Bauern, der reichen Bürger und der armen Straßenverkäufer. Vor allem aber die Akribie, mit der Canaletto – der auch mit Hilfe der „Camera obscura“ arbeitete, um große Räume perspektivisch korrekt zu gestalten – die Gebäude der Stadt malte, ließ seine Gemälde zum unersetzlichen Schatz werden. Man wußte, man konnte sich auf ihn und seine berühmte, hervorragende Genauigkeit verlassen – so, wie sie von ihm gemalt worden waren, hatten Häuser, Kirchen und Paläste der Stadt ausgesehen.

Auf einem der Bilder, das die Gesamtansicht Warschaus von Praga aus zeigt, hat sich Canaletto selbst, an der Staffelei sitzend, links unten verewigt… so, wie er sich auch in eines seiner Dresden-Bilder eingemalt hat. Damit der Künstler über dem Werk nicht in Vergessenheit gerät.

Es waren die „Warschauer Veduten“ des „Wiener Canaletto“, wie man ihn lokalpatriotisch im Unterschied zu seinem venezianischen Canaletto-Onkel nennen möchte, die den Polen halfen, ihre Stadt wieder aufzubauen…