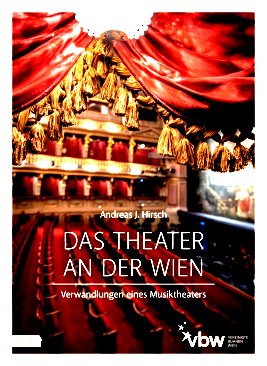

Andreas J. Hirsch

DAS THEATER AN DER WIEN

VERWANDLUNGEN EINES MUSIKTHEATERS

320 Seiten, Residenz Verlag, 2024

Das Haus, das alles kann

Am 18. Jänner 2025 war)es wieder so weit: Das Theater an der Wien, in dessen Geschichte Schließungen eine große Rolle gespielt haben, wurde nach Sanierung neu eröffnet. Nachdem einige konzertante Aufführungen den Vorlauf gebildet hatten, hat man mit der Premiere von „Das Spitzentuch der Königin“ zwei Fliegen auf einem Schlag geschlagen – man greift in die eigene Geschichte zurück, denn diese (in unserer Zeit fast unbekannte) Johann-Strauss-Operette wurde im Jahre 1880 hier uraufgeführt , und man läutet auf den Wiener Bühnen das Johann-Strauss-Jahr ein, schließlich gilt es einen 200. Geburtstag zu feiern.

Das Theater an der Wien wurde im Jahre 1801 eröffnet, und man kann das Buch, das nun dazu erschienen ist, gerne für das nächste Jahr zum dann 225. Geburtstag als Geschenk voraus nehmen, denn etwas Besseres zu dem Thema wird sich nicht so leicht finden. Andreas J. Hirsch ist hier Textautor und Fotograf, offenbar auch Bildredakteur und Layouter, hat also das bemerkenswerte, reichhaltige, sich klug und übersichtlich präsentierende Werk gewissermaßen im Alleingang gestaltet. Man kann dabei von der Optik her nicht nur zu den aktuellen Fotos gratulieren, sondern auch dazu, dass es ihm gelungen ist, an historischem Bildmaterial einiges hervor zu holen, was man noch nicht viele Male gesehen hat.

Dabei gliedert der Autor seinen Stoff mannigfaltig – zur chronologisch erzählten Geschichte des Hauses kommen immer wieder Doppelseiten, die den jeweiligen Zeithintergrund beleuchten. Und jene Persönlichkeiten, die für dieses Haus von Bedeutung waren, bekommen ihre eigenen Schwerpunkt-Seiten, wobei alles vertreten ist, was Rang und Namen hat. Die lockere Gliederung und reiche Bebilderung bieten ein Paradebeispiel dafür, wie man Bücher heute jenseits der Textflächen gestaltet.

Die Geschichte des Theaters an der Wien erzählt sich vor allem in den Anfängen nicht leicht, weil das neue Haus schnell in Turbulenzen geriet. Bis heute immer wieder fälschlich zum „Uraufführungsort“ der „Zauberflöte“ erklärt, konnte Emanuel Schikaneder das tatsächliche Theater, in dem das stattfand, das nahe gelegene Freihaustheater an der Wieden, durch das neue Gebäude ersetzen lassen – so viel trug ihm sein und Mozarts Geniestreich ein. Freilich, Ähnliches ist ihm nicht mehr gelungen – mit dem neuen Haus wurde Schikaneder selbst nicht erfolgreich, aber sein Name wird stets als der des „Gründers“ glänzen.

Im Gegensatz zum Burgtheater, das immer ein Hoftheater, ein Staatstheater war und von dort gelenkt wurde, waren Wiens Vorstadtbühnen (und das am Wienfluß gelegene Theater an der Wien war eine solche) die längste Zeit private Unternehmen. Die Besitzer wollten etwas verdienen. Nicht immer waren sie auch die Direktoren der Häuser, und weil es vor allem kein dramaturgisches „Konzept“ für das Haus gab, ging es lange Zeit drunter und drüber.

Die Spielplan-Mischung aus allem und jedem hinderte nicht an Uraufführungen, von denen wir heute wissen, wie sensationell sie waren – zweimal durfte sich Beethovens „Fidelio“ hier versuchen (bevor er für die endgültige Fassung ins Kärntnertortheater zog), und als man 1917 „Die Ahnfrau“ eines hoffnungsvollen Jungdramatikers uraufführte, ahnte auch noch niemand, dass dieser Franz Grillparzer einst der Paradedichter des Hauses Österreich sein würde.

Nur kurz leitete das italienische Schlitzohr Domenico Barbaja neben dem Kärntnertortheater auch das Theater an der Wien. Etwas Kontinuität kam in das Haus, als der wendige Impresario Karl Carl, der nach und nach alle Wiener Vorstadthäuser vereinnahmte, auch das Theater an der Wien übernahm. Da wurden dann auch Raimund und Nestroy hier uraufgeführt. Später hatte Ludwig Anzengruber hier seine große Zeit, aber da hatte sich das Blatt schon gewendet. Es kamen Leute ans Ruder, die wussten, was sie wollten: nämlich die Operette als unwiderstehliches Zugpferd für das nie abreißende Interesse der Wiener. Da waren übrigens zwei Damen führend, beide selbst Stars auf der Bühne und Direktorinnen des Hauses, Marie Geistinger und Alexandrine von Schönerer.

Endlich hatte das Theater an der Wien sein Konzept, und bedenkt man, dass „Die Fledermaus“ (1874) und „Die lustige Witwe“ (1905) hier uraufgeführt wurden, neben Johann Strauss und später Franz Lehar auch die Werke von Millöcker, Suppé, Zeller, Eysler, Granichstaedten, Fall, Oscar Staus, und dann, in einem neuen Schub, im 20. Jahrhundert Kalman, Kreisler (mit seiner legendären „Sissy“). Benatzky, dann hätte sich diese Art von Musiktheater wohl immer weiter neu erfunden, wären nicht die Nationalsozialisten und der Zweite Weltkrieg gekommen.

Nach dem Krieg hoben in der bunten Geschichte des Hauses, das alles kann, wieder neue Kapital an, wie sie divergierender nicht sein konnten – Ausweichquartier für die Wiener Staatsoper bis zum Staatsvertrag, dann nach der Neueröffnung 1962 wieder ein bunter Spielplan, der den Wienern unter Direktor Rolf Kutschera allerdings (neben der Volksoper) die ersten Musicals zeigten. Und dann wurde in der Ära Peter Weck (1983 bis 1992) das Theater an Wien, beginnend mit den langjährigen Sensationserfolg von „Cats“, das Musical-Haus Wiens schlechthin (unter seinem Nachfolger Rudolf Klausnitzer als solches weiter geführt).

Durch die Wiener Festwochen, die das Theater lange mit Eigenproduktionen und Gastspielen bestückten, kam eine weitere Farbe herein, und es war dann Roland Geyer, dem man seine Leistung gar nicht hoch genug anrechnen kann, der das Theater an der Wien ab 2006 konsequent zum dritten und immer wieder interessantesten Musiktheater Wiens machte. Und weil das Buch von Andreas J. Hirsch so hoch hinaufführt wie noch nie, ist auch die Ära Stefan Herheim, der es riskiert hat, das Theater während der letzten Renovierungsarbeiten im MuseumsQuartier weiter zu führen, vertreten.

Schade, dass es im Anhang nur für die Chronologie der Direktoren und Uraufführungen gereicht hat – ein kompletter Spielplan durch die Zeiten wäre vermutlich eine Fundgrube gewesen. Aber angesichts dessen, was dieses Buch alles bietet, soll man nicht unbescheiden, sondern dankbar sein.

Renate Wagner