Zwei mal ENRIQUE GRANADOS „GOYESCAS“ – Suite von sechs Klavierstücken zu einer Oper umgearbeitet

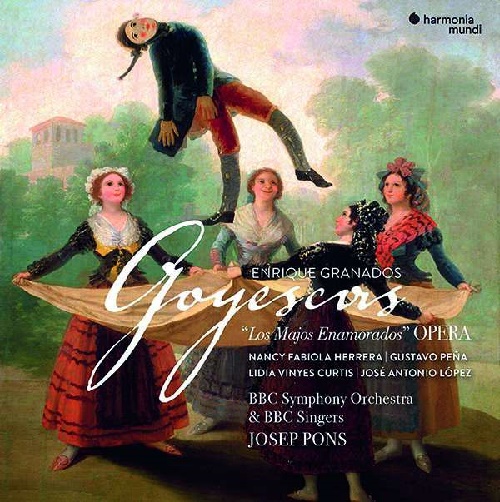

CD GRANADOS: GOYESCAS – Oper in einem Akt und drei Bildern, BBC Symphony Orchestra, BBC Singers; JOSEP PONS, harmonia mundi

Was für eine Entstehungsgeschichte! Die 1916 an der MET uraufgeführte Oper „Goyescas“ – die dafür ursprünglich vorgesehene Opéra de Paris kam wegen des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs nicht mehr dafür in Frage – geht auf eine Klaviersuite zurück, die Granados selbst am Flügel zuvor mit großem Erfolg in Barcelona (Buch 1: 1911) und Paris (Buch 2: 1914) erstmals vorstellte.

Natürlich steht das exzeptionelle malerische Werk Francisco Goyas und die dadurch ausgelöste Begeisterung des Komponisten an der kreativen Wiege der Klavierstücke als auch der Oper. Granados war angetan von den Farbkontrasten und der Art, wie Goya die Charaktere und das Wesen der Menschen in seinen Bildern sichtbar machen konnte. Allerdings interessierte Granados weniger der „dunkle“ Goya mit seinen apokalyptischen Visionen, sondern der die pittoreske Welt der „majos“ und „majas“ liebe- und kraftvoll in Szene setzende Maler, der dieser jungen spanischen Bohème mit ihren knallbunten Kleidern und ihrer freigeistig ausschweifenden Lebensart ein farbig keckes Denkmal auf seiner Leinwand setzte.

Die einstündige Oper auf ein Libretto von Fernando Periquet nimmt außer der zweiten Szene großteils die Melodien der ersten fünf Teile des Klavierzyklus auf. Granados formte daraus ein überaus erotisch tragisches Stück Musiktheater, das sehr gut etwa zu „Cavalleria rusticana“ passen würde (an der MET wurde der Einakter mit Leoncavallos „I Pagliacci“ gekoppelt). Die Handlung orientiert sich an konkreten Gemälden des spanischen Meisters, findet aber zu einer überzeugenden Bühnenlogik. Vier Personen bevölkern neben dem Chor die Szene im Madrid des Jahres 1800: Die Aristokratin Rosario (Sopran) und ihr Liebhaber Fernando (Tenor), Kapitän der spanischen Garde Royal; der Torero Paquiro (Bariton) und seine Verlobte Pepa (Mezzosopran): Eine Gruppe junger Majas spielt mit der Strohpuppe Pele (vgl. auch das Cover). Der Majo Paquiro hat Augen für die hübschen Mädels. Zuerst flirtet er mit seiner Verlobten Pepa, dann mit der adeligen Rosario. Das findet Fernando aber nicht ganz so witzig und fordert den Stierkämpfer zum Duell. Im finalen Bild lauscht Rosario in ihrem Garten der Nachtigall. Natürlich gibt es ein langes Liebesduett und das flehentliche Bitten an den Geliebten, dem Duell auszuweichen. Es kommt, wie es in der Oper kommen muss: Fernando stirbt im Duell, Rosario fällt in Ohnmacht.

Die Qualität der Musik ist stupend. Sie kommt ganz ohne arabisch andalusische Quellen aus und schöpft vielmehr aus einer idealisierten populären Musik der Zeit Goyas aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Vom raffiniert eleganten Orchesterkolorit her sind nicht nur italo-französische Reminiszenzen auszumachen, sondern Granados hat sich klanglich in den Intermezzi auch von seinem großes Vorbild Richard Wagner inspirieren lassen.

„Goyescas“ kann als ein dramaturgisch knapp und gut gebautes Stück spanischen Verismo mit zwei langen Orchesterzwischenspielen charakterisiert werden. Außerhalb Spaniens steht der Erfolg dieser Oper noch aus. Die deutsche Erstaufführung fand erst 2009 in Heidelberg statt.

Josep Pons meißelt live im Konzert in der Londoner Barbican Hall mit dem bestens disponierten BBC Symphony Orchestra die vielen verschiedenen Seelen- und Spannungsmomente der Oper plastisch heraus: die erotischen Pikanterien, die Ironie, die Eifersucht, die balzenden Tänze, das romantische Liebesgeflüster, die Melancholie und das nüchtern tragische, keinesfalls schmalzige Ende. Die Besetzung mit Nancy Fabiola Herrera (Rosario), Gustavo Peña (Fernando), Lidia Vinyes Curtis (Pepa) und José Antonio Lopéz bietet vokal scharf gezeichnete Charaktere. Da wir es mit Versimo und nicht Belkanto zu tun haben, freut sich der Melomane an der dramatischen Wucht im finalen Duett von Nancy Fabiola Herrera genau so wie am dem stimmlich fein granulierten Draufgängertum des Tenors Gustavo Peña (nein, nicht der Fußballer, sondern der aus den Canaren stammenden, Zarzuela-geeichte Sänger).

Es ist nicht nur eine insgesamt elektrisierende, künstlerisch runde Aufnahme geworden, der Zuhörer fragt sich nicht minder, warum ihm solch ein Juwel auf der Bühne vorenthalten bleibt. Da es nur ganz wenige Aufnahmen gibt, ist der Repertoirewert des Albums ebenfalls beträchtlich.

Dr. Ingobert Waltenberger