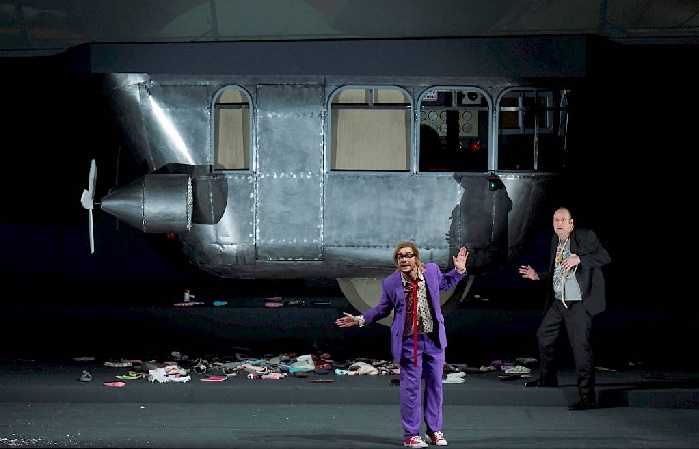

David Hansen, Jens Larsen. Foto: Herwig Prammer

ZÜRICH / Opernhaus: György Ligeti: LE GRAND MACABRE

Der nicht erfolgte Weltuntergang – schrill und hintersinnig

- Aufführung am 10.2.2019 – Die Premiere war am 3.2.2019

Karl Masek

Weltuntergang war es keiner am Premierentag. Aber sicher Stunden, in denen es dem Intendanten Andreas Homoki und allen Zürcher Opernverantwortlichen siedend heiß geworden sein muss: Der Grippeteufel lachte. Die Sängerin der „Mescalina“ (einer Hauptrolle), Judith Schmid, musste wegen einer veritablen Grippe w.o. geben. Es gibt weltweit gerade einmal vier Sängerinnen, die diese Rolle drauf haben. Eine davon machte die Direktion in Guadeloupe ausfindig: Sarah Alexandra Hudarew hatte die Partie schon 2017 in Luzern verkörpert. Nur wenige Stunden vor der Premiere wurde sie also eingeflogen, rettete die Premiere (man hätte das Publikum wohl heimschicken müssen!), indem sie von der Seitenbühne aus sang. Den komplizierten Bühnenablauf dieser Inszenierung konnte sie nicht binnen so kurzer Zeit verinnerlichen. Und der Coup: Die Regisseurin Tatjana Gürbaca spielte kurz entschlossen „Mescalina“ auf der Bühne. Es geht noch weiter: In der 3. Aufführung wäre Frau Hudarew bereits ins Bühnengeschehen eingearbeitet gewesen (Frau Schmid war noch nicht genesen) – da wurde auch sie krank. Man zauberte die dritte weltweite Rollenvertreterin aus dem Hut. Also: Hudarew spielte nun die Rolle stumm auf der Bühne, und die wuchtige Wagner-Heroine Heidi Melton nahm den Singe-Platz an der rechten Bühnenseite ein. Nerven haben die aus Stahl! Man wünschte uns von Seiten der ansagenden Direktion einen aufregenden Opernabend! Weitere Vorstellungen: 13., 16., 21., 24. Februar; 2. März! Ob da ein drittes Mal „etwas passieren wird“?

Entstanden ist diese einzige vollendete Oper György Ligetis zwischen 1974 und 1977 (Uraufführung am 12. April 1978 in der Königlichen Oper Stockholm). Vorlage ist die Farce des flämisch-belgischen Autors, Michel de Ghelderolde, „La ballade du Grand Macabre“. Seine Stücke werden dem Absurden Theater zugeordnet.

Wesentliche Aufführungen in Österreich bisher: 1994 im Wiener Jugendstiltheater; 1997 bei den Salzburger Festspielen, Inszenierung Peter Sellars; Dirigent Esa-Pekka Salonen. Eine Aufführung, die der streitbare Ligeti damals vehement abgelehnt hatte …

Ligeti hatte sein Szenario als „Anti-anti“- Oper bezeichnet. Sowohl Operntraditionen attackierend als auch elefenbeinturmartige Avantgarde mit Deftigkeit persiflierend. Aus einer kompositorischen Sackgasse wollte er heraus und etwas völlig Neues kreieren. „Jenseits von Avantgarde und Postmoderne“, wie Constantin Floros im gleichnamigen Ligeti-Buch darlegt.

Das gleichermaßen derbe wie pittoreske Stück hält das Auditorium auch nach mehr als 40 Jahren in Atem. Viel beschäftigt bleibt das Auge im „Breughelland“. Eine absurde Melange aus Mummenschanz und schrillem Klamauk, Weltuntergangsfantasien, hintersinnigen Gedanken über die Welt und das Dasein. Über die Politik und ihren Populismus im Breughelland. Das hat bei all den Kalauern, die in comic-haftem Tempo auf das Auditorium einprasseln, etwas erschreckend Aktuelles. Lässt man heutige leibhaftige politische Protagonisten & Populisten von Kim Jong bis Trump Revue passieren, kann einem schon angst und bange werden.

Doch Ligeti und der Librettist Michael Meschke unterlaufen diesen Totentanz um den „Großen Makabren“ Nekrotzar, der den von ihm selbst mehrfach und mit apokalyptischem Pomp angekündigten Weltuntergang verschläft. Tote erstehen wieder auf, weil sie – wie etwa „Piet vom Fass“- feststellen, Durst zu haben. Schwarzer Humor hat sardonisches Gelächter im Publikum zur Folge.

Grundlage also für überbordende Fantasien, für Kalauer, Zoten, comicstripartige Darstellung. Aber auch „antipsychologisches“ Welttheater, in dem Götter (Venus und Nekrotzar), ein infantiler Fürst, zwei Minister, ein Hofastrologe und seine Frau, eine Vertreterin der GEPOPO (= die Geheime Politische Polizei) und eine Art Papageneo (Piet vom Fass) vorkommen.

Tatjana Gürbaca lässt die Puppen tanzen, sprüht vor Ideen und fantastischer, bildmächtiger Rhetorik (kürzlich, bei Händels „Alcina“ im Theater an der Wien, machte dieselbe Regisseuse Theaterzauber „mit der Handbremse“!). Ein riesiges, klobiges Propeller-Flugobjekt beherrscht das Bühnenzentrum (Bühnenbild: Henrik Ahr, Kostüme: Barbara Drosihn, Licht: Stefan Bolliger). „Bühne“ ist alles: Die Logen, das Zuschauerparterre. Von hier aus ag(it)iert der Chor (Einstudierung: Ernst Raffelsberger) und imaginiert einen „Publikumsaufruhr“. Eine boshafte Zunge vom Nebensitz meinte da gleich: „Aha, jetzt weiß ich, warum der Abend ausverkauft ist!“. Aus einer Seitenloge lässt sich auch Nekrotzar, der große Bluffer, huldigen. Die Theatertricks sind natürlich alles andere als neu. Spannend bleibt es allemal.

Ligeti verfeinert (persifliert) in einer „letzten, endgültigen Fassung“ tradierte Techniken, sodass in dieser Weiterentwicklung („Sackgasse“ triumphal zurücklassend) etwas völlig anderes, jenseits von Avantgarde und Postmoderne, entsteht. Schon die „Ouvertüre“ ist eine kunstvoll-witzige Toccata – Polyphonie von verschiedenartigsten Autohupen. Musikalische Zitate kommen in sehr vage angedeuteten „Allusionen“, wie etwa Rameaus „La Poule“ und – sogar notengetreu Schuberts „Grätzer Galopp“. Das Orchesterinstrumentarium liest sich wie eine Weltenanordnung von allem, mit dem man Musik und Geräusche umsetzt. Neben dem tradierten Orchester müssen die Schlagzeuger und Bläser u.a. folgende Instrumente bedienen: Spieluhren, Türklingeln, eine Kuckuckspfeife, Sandpapier, Holzhammer, Trillermaschine, 3 chromatische Mundharmonikas. Also, da wird’s schon ziemlich hypertroph!

Eine ausgewalzte Sex-Szene zwischen dem Astrologen und seiner Frau Mescalina wird mit graziösem sotto-voce-Singen persifliert. Auch das freilich ist nichts Neues! Ähnlich Provokantes kam schon in den 30er Jahren bei Schostakowitsch (in der Lady Macbeth von Mzensk“) vor. Damals schockierte derlei – vielleicht auch noch in den 70ern. Heute kratzt das niemanden mehr. Gelächter, wenn sich Mescalina über „unerfüllte Wünsche“ beschwert.

Jens Larsen, Leigh Melrose, Alexander Kaimbacher. Foto: Herwig Prammer

Den Sängern wird allerhand abverlangt. Und darstellerisch-pantomimisch geht es auch „in die Vollen“. Leigh Melrose ist der bedrohliche wie lächerliche Weltuntergangs-Prophezeier Nekrotzar, der in Wahrheit (zur Erleichterung der Menschheit) alles versemmelt. Wuchtiger Bariton, selbstentäußernd die Szenen, in denen er sich am vermeintlichen Blut der Millionen Opfer berauscht und dann besoffen den Weltuntergang verschläft. Jens Larsen ist der hellsichtige, jedoch impotente Hofastrologe Astradamors. Eir Inderhaug (in der Doppelrolle Venus/ Chefin der GEPOPO ) schraubt sich in aberwitzige stratosphärische Höhen und liefert absolut irre Koloraturen – Feuerwerke. Der Schwarze und der Weiße Minister liefern sich virtuos-dadaistisch-rapartige Schimpfkanonaden (Oliver Widmer und Martin Zysset, beide mittlerweile Ensemble-Urgesteine hier in Zürich). David Hansen ist mit seinem Countertenor und schlaksiger Darstellung jeder Zoll der schwache, kindisch-exaltierte Fürst Gogo. Die Rollenverdopplung in Sachen Mescalina war übrigens eine gelungene surrealistische Pointe, so als wäre das schon immer im Regie-Konzept gestanden!

Aus dem fabelhaften Ensemble ragt Alexander Kaimbacher heraus. Sein „Piet vom Fass“ ist der wahrhafte Strippenzieher, Weinerprober, Nekrotzars Knecht am Anfang, dann aber der, welcher Nekrotzar zu einem letzten Saufgelage überredet. Er, wie soeben aus der Pantomimenschule Marcel Marceaus entsprungen, ist eine virtuose Mischung aus Marcel Marceau, Zirkusclown, Charles Chaplin, Papageno, bühnenbeherrschender Entertainer. Körpersprache und Stimmbandgeschmeidigkeit (ob Brustregister, ob Falsett) gehen eine Symbiose von höchster Könnerschaft ein. Und er befindet sich da in seinem Element!

Als Ligeti-Spezialisten kann man den eingesprungenen Dirigenten Tito Ceccherini bezeichnen (Der vorgesehene Fabio Luisi erkrankte schon zu Beginn der Probenarbeit). Er fühlt sich im apokalyptischem Spektakel hörbar wohl, sorgt für exaktes Timing. Die Philharmonia Zürich klang gut aufgelegt.

Breughelland existiert also weiterhin, die Welt ist wieder einmal nicht untergegangen. Wenn die Menschen am Schluss singen: „Fürchtet den Tod nicht, gute Leut! Irgendwann kommt er, doch nicht heut‘. Lebt wohl so lang in Heiterkeit…“, so meint Tatjana Gürbaca dazu im Schluss-Satz eines Interviews im Programmheft: „Ich höre da nicht nur Fröhlichkeit, sondern Resignation im Sinne von: Dann machen wir halt weiter wie immer. Ich fühle mich an … den Schluss von ‚Don Giovanni‘ erinnert. Die Menschen spüren den Verlust, wenn der Held zur Hölle gefahren ist. Die Aufklärung hat eingesetzt, aber ob das wirklich das ist, was die Menschen glücklich macht, steht auf einem anderen Blatt“

Das Publikum beließ es eher beim: Gut ist’s gangen, nix is‘ g’schehn. Gut aufgelegte Zustimmung in der 3. Aufführung dieser Inszenierung.

Karl Masek