Zürich: DER FEURIGE ENGEL (Sergej Prokofjew)–Premiere: 7.5.2017

Stringente Umsetzung eines problematischen Stoffes in die Gegenwart

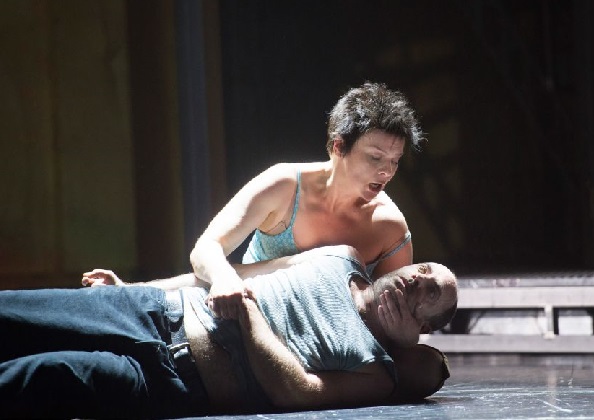

Ausrine Stundyte, Leigh Melrose. Copyright: Monika Rittershaus

Sergej Prokofjew(1891-1953) hat die Uraufführung seiner Oper „Der feurige Engel“ nicht mehr erlebt. Diese fand im Jahre 1953 nach seinem Tod in französischer Sprache in Paris statt. Eine erste Plattenaufnahme aus dieser Zeit hatte in der Partie der Renata die bedeutende französische Mezzo-Sopranistin Jane Rhodes aufzuweisen. Nun endlich, nach über einem halben Jahrhundert, gelangt diese Oper, natürlich im originalen Russisch, auf die Bühne des Opernhauses Zürich. Um es gleich vorwegzunehmen: Tosender Schluss-Applaus belohnte eine grossartige Aufführung!

Allen voran ist die Litauerin Ausrine Stundyte zu nennen, die eine faszinierende Verkörperung der psychisch zerrissenen Hauptfigur Renata auf die Bühne stellte. Diese wahre „Mordspartie“ meisterte die erstmals in Zürich auftretende Sängerin mit klarer, nie ermüdender Stimme und herausragendem schauspielerischen Aplomb. Da konnte Regisseur Calixto Bieito von ihr das Letzte abverlangen, was man einer Sängerin zumuten kann: Ausrine Stundyte sang in nahezu allen Körperstellungen: auf dem Rückenliegend, auf dem Bühnenaufbau in schwindelnder Höhe, und dies höchst ergreifend und ausdrucksvoll. Ihre Körpersprache ist beredt und vor allem vermag sie uns mit ihrer Darstellung der Renata zu berühren, an ihrem Schicksal Anteilzunehmen. Mit dem Regisseur Calixto Bieito, der sich vom mittelalterlichen Ambiente der Roman-Vorlage von Walerij Brjusow (Prokofjew hatte selbst das Libretto verfasst) vollkommen gelöst und die Handlung in eine gegenwärtige Welt versetzt hat, gelingt dieser Künstlerin ein bewegendes Porträt der Hauptleid tragenden Renata. Als ihr Partner war der britische Bariton Leigh Melrose ein ebenso guter Sänger wie Schauspieler. Da aber das ganze Geschehen ganz auf die Figur der Renata fokussiert war, blieb Ausrine Stundyte das unumstrittene Zentrum dieser Aufführung.

Von der Bühnenbildnerin Rebecca Ringst (Kostüme: Ingo Krügler) hatte sich Bieito ein Gerüst mit Türmen und darin verschiedenen Räumen bauen lassen. Zudem war das Ganze auf einer Drehbühne montiert, sodass sich je nach Drehung andere Bilder ergaben. Hatte nicht derUrvater aller Psycho-Analytiker Sigmund Freud einst gesagt, dass unser „Hirn ein Haus mit vielen Zimmern“ sei? Das erklärt die bühnentechnische Lösung dieser Lesart. In den verschiedenen Räumen sind alle aufscheinendenBilder (in realer Darstellung und in Video-Projektionen) Erinnerungen und Wahrnehmungen, die bei Renata zum Trauma geronnen sind. Der körperliche Kontakt mit Heinrich, in dem Renata den Feurigen Engel wieder zu erkennen glaubte, wird bei Bieito als Kindesmissbrauch gedeutet – also eineäusserst aktuelle Interpretation. Einerseits will Renata lieben und stösst doch wieder die Männer von sich. Anderseits hat sie ihren Peiniger in ihrer Vorstellung abgespalten und sieht in ihm den heilbringenden Engel Madiel. In diesem geistigen Labyrinth verwirren sich die widersprüchlichen psychischen Zustände im Kopf Renatas. Von der Umwelt wird Renata als Hysterikerin und Ketzerin, gar als vom Teufel Besessene wahrgenommen. Renata wird vom Inquisitor – gleich einem Stalin-Tribunal – und unter den höhnischen Zurufen des Mobs einer grausamen Teufelsaustreibung unterzogen, ihrer Vergehen wegen verurteilt und dem Flammentod überantwortet.

Bieito hat zur Versinnbildlichung des Kindsmissbrauchs als Requisit ein Fahrrad verwendet. Das bedarf der Erklärung. Dieses Sinnbild hat Bieito dem Film „Requiem“ entnommen, in dem ein Peiniger einem Mädchen das Fahrradfahren beibringt, um ihm näher zu kommen. Dazu hat die Regie die Figur eines älteren Herrn (Vater, Onkel des Mädchens?) für diese im Original nicht existente Rolle des Peinigers erfunden. Ernst Alisch verkörpert diese stumme und zwielichtige Figur überzeugend. Und so ist in dieser Inszenierung das Fahrrad als drohendes Mahnmal omnipräsent und wird, gleichsam als Symbol für die ihr zu Last gelegten Verfehlungen und letztlich auch als Befreiung Renatas von ihrem Trauma, am Schluss der Oper verbrannt.

Bieito vermag dendramaturgischen Spannungsbogen des epischen Roman-Stoffes durch seine intensive, stringente Personenregie bei allen Charakteren während der gesamten Dauer der Oper aufrecht zu erhalten. Nie wird die Regie vulgär, wohl aber eindeutig deutlich. Dies bezieht sich auf die Szene mit dem zynischen Arzt, die geschmacklich grenzwertig wirken mag, Dagegen sehr gut die Darstellung in der Taverne, wo die „Stützen der Gesellschaft“, also die biederen Bürger, Renata anstarren, sie betasten und – eines vor allem – sie demütigen.

Und als Motor des ganzen Geschehens auf der Bühne ist die hin- und mitreissende Musik Prokofjews zu nennen. Die pochenden Rhythmen symbolisieren die Renata bedrängenden inneren Stimmen, die sie ihre „kleinen Dämonen“ nennt. Die gut einprägsamen Erinnerungsmotive charakterisieren Personen und deren psychische Zustände. Es gibt auch lyrische Stellen, wo die Musik jeweils nur für eine kurze Zeit zur Ruhe kommt. Es sind vor allem die Musikpassagen, bei denen nicht gesungen wird, die einen unglaublichen Sog auf den Zuhörer ausüben. Nicht umsonst wurde diese Oper wegen ihren – fast an Carl Orff erinnernden – stampfenden Rhythmen die „Ostinato-Oper“ genannt.

Die Philharmonia folgte dem emotionell und doch souverän kontrolliert dirigierenden GianandreaNoseda mit rhythmischer Präzision und mit einer geballten Klangpracht des musikalischen Expressionismus, quasi ein Ausdruck der „l‘artbrut“. Allerdings gerieten manche Stellen vom Orchester her doch für das Opernhaus Zürich etwas gar laut. Das kann aber durchaus auch als Absicht dieser wahrhaft suggestiven Musik der psychischen Befindlichkeit Renatas interpretiert werden.

Der Chor sang in bedrohlicher Steigerung die Schlussszene. Es war dies übrigens die letzte Einstudierung des langjährigen Chorleiters Jürg Hämmerli; er wurde nach der Vorstellung vom Operndirektor Andreas Homoki würdig verabschiedet.

Copyright: Monika Rittershaus

In weiteren Partien trugen zum Erfolg der Produktion bei: Die stets zuverlässige und gewissenhafte Liliana Nikiteanu, dieals stimmlich und darstellerisch präsente Wirtin zu erleben war. Agnieszka Rehlis stand ihr in der Doppelrolle als Wahrsagerin und Äbtissin keinesfalls nach. Sehr gut war der russisch original-sprachliche Inquisitor des stimmgewaltigen Pavel Daniluk; schade, dass man ihn in letzter Zeit am Opernhaus Zürich nur noch in kleineren Rollen zu hören bekommt. Als Faust und Mephistofeles waren Stanislav Vorobyov respektive Dmitry Golovnin gut eingesetzt. Auch Jan Milne als Jakob Glock und Arzt, Andrezej Filonczyk als Wissmann und Wirt, Dimitri Pkhaladze als Knecht und weitere Mitglieder des Ensembles verliehen dieser Produktion ein hohes künstlerisches Niveau.

Wenn auch Prokofjews Oper „Der feurige Engel“ wohl kein gängiges Werk des Repertoires ist und auch nicht werden wird, so ist die Begegnung mit diesem faszinierenden Werk in einer solchen Produktion von Format allemal mehr als lohnend.

John H. Mueller