WIEN MODERN 30 im Konzerthaus: Hans Werner Henzes Oratorium „DAS FLOSS DER MEDUSA“ zur Eröffnung

2.11. 2017 – Karl Masek

Géricaults Gemälde. Copyright: Louvre

Die dreißigste Ausgabe gibt es nun von Wien Modern. „Leidenschaft – beherzte Menschen – Kooperation“: Das waren drei Begriffe, die seit der Gründung 1988 existentiell für das Festival neuer und neuester Musik waren – und geblieben sind, wie Matthias Naske, Präsident von Wien Modern, bei der Pressekonferenz am 19.10.2017 in der Französischen Botschaft betonte. Und Thomas Angyan, Vorstand von Wien Modern, zitierte Claudio Abbado, den großen Innovativen unter den Dirigenten, den großen Festival- und Orchestergründer und zugleich besonders „Wortkargen“, bei den ersten Konzeptgesprächen mit dem damaligen Wiener Kulturstadtrat, Helmut Zilk: „Wäre schön, wenn wäre möglich!“ und auch die unnachahmliche Kürze seines Satzes, nachdem das „Ja“ fürs Festival gekommen war: „Müssen zusammenarbeiten!“

Bernhard Günther, seit 2016 Künstlerischer Leiter von Wien Modern, gibt – mit dem Rückenwind des künstlerischen Erfolgs vom Vorjahr samt 85% Auslastung – die Parole „Kraft der Fantasie“ aus. „Neue Musik“ soll durchaus (und ein klarer Fall!) für alle sein. „Bunte Vielfalt“ (aber keineswegs: Beliebigkeit!) soll Wien Modern bieten. Und runter vom luftarmen und publikumsfernen „Elfenbeinturm“ soll es weiterhin gehen! Klischees über zeitgenössische Musik über Bord werfen! Die Aufführungsorte gehen neben den großen „traditionellen“ Kulturtempeln auch „hinaus“: Galerien, Museen, ein Kino, ein Wirtshaus (da sagen die Wiener: „Schutzhaus“!) auf der Schmelz, einer Kleingartensiedlung im 15. Wiener Gemeindebezirk. Es geht auch nach Alt-Erlaa und in den Prater. Kinder- und Jugendarbeit, was Kreativität im weitesten Sinn betrifft. Der Blick ins Gesamtprogramm lohnt sich: www.wienmodern.at …

Und: Musik (selbst, wenn es gar nicht die „Neueste“ ist!) hat den Finger am Pulsschlag der Zeit. Womit wir beim Eröffnungsabend im Großen Saal des Wiener Konzerthauses sind. Die „Nähe heutiger Flüchtlingsboote zum Floß der Medusa 1816“ ist evident. Die Fregatte war auf ihrer Fahrt nach Afrika gekentert. Die Offiziere verfügten sich in die Rettungsboote, für die Besatzung und die Passagiere wurde ein Floß gebaut. Das untaugliche Floß schaffte es aber nicht bis ans afrikanische Ufer, trieb im Gegenteil mit 150 Personen aufs offene Meer hinaus. Nach 13-tägigem „kannibalistischem Überlebenskampf“ schafften es gerademal 15 Passagiere, gerettet zu werden. Théodore Géricaults eindringliches Monumentalgemälde vom Untergang der Medusa aus dem Jahr 1819 (im Pariser Louvre ausgestellt) verliert mit diesem Wissen augenblicklich alles Museale …

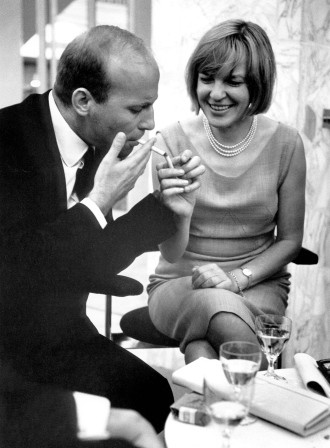

Hans Werner Henze in den 60ern mit Ingeborg Bachmann. Copyright: Henze Stiftung

Das 1967/68 entstandene Oratorio volgare e militare in due parti wird aber auch Henzes Hommage an den im Oktober 1967 in bolivianischer Gefangenschaft ermordeten Ernesto („Che“) Guevara. Und der Präsident des sozialistischen Nordvietnam, Ho Tschi-Minh, findet sich am Ende des Werks durch den von linken Studenten damals skandierten Ho-Ho-Ho Tschi-Minh-Rhythmus. Revolutionäre Stimmungen kochten im Vorfeld der geplanten Hamburger Uraufführung (Dezember 1968) über. In Deutschland war die Studentenrevolte auf dem Höhepunkt, Henze hatte den bei einem Attentat schwer verletzten Studentenführer Rudi Dutschke, bei sich beherbergt. Der Komponist fand sich „zwischen allen Stühlen“ wieder: Von der Avantgarde der „Darmstädter“ und „Donaueschinger“ als rückwärtsgewandter, geschmäcklerischer Schöngeist wie als „Linker“ verunglimpft. Ob seiner in den sechziger Jahren „neu erworbenen“ linken Gesinnung als Kommunist heftig bekämpft, kam es in Hamburg zu einem der größten Skandale der Musikgeschichte. Im Vorfeld gab es Provokationen von Rechts wie von Links und mediale Hetze (das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL tat sich damals besonders unrühmlich hervor). Es genügte eine von Studenten angebrachte rote Fahne auf dem Podium, dass die Situation völlig eskalierte. Saalschlacht, Polizeieinsatz mit etlichen Verletzten. Die Uraufführung fand nicht statt. Sie wurde drei Jahre später in Wien umjubelt nachgeholt. Hier gab es nicht diese immense Sprengkraft kultureller Veranstaltungen in politisch emotionalisierten Zeiten, schreibt Christoph Becher zur Uraufführungsgeschichte.

Henze auf diesen abschließenden Rhythmus und seine damals vorübergehende Annäherung an die „Außerparlamentarische Opposition“ zu reduzieren, hieße auch, ein musikalisches Meisterwerk zu ignorieren, das ich durchaus auf eine ähnliche Qualitätsstufe wie beispielsweise Brittens War Requiem stellen würde. Der Text des Werkes (Mitautor: Ernst Schnabel) macht Anleihen bei Dante, die „Toten“ singen aus der ‚Divina Commedia‘. Henzes musikgestalterisches Repertoire ist zwischen groß angelegter Kantate, Passionsmusik, zeitlos-zeitgenössischer Parabel angesiedelt. Musikalische Formen, wie Ballade oder Fuge, werden effektvoll eingebaut.

„Im Floß der Medusa sind es vor allem die dramatischen Momente, in denen das Entsetzliche des Geschehens auch klanglich umgesetzt wird. So ballt sich gerade in den Chören die nackte Angst in dissonanten Parallelführungen zusammen … und auch an lautmalerischen Stellen mangelt es nicht…“, so nochmals Christoph Becher, Intendant des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien im Programmheft.

Auf dem Podium steht anfangs der gesamte Chor auf der linken Seite (der Lebenden). Im Laufe des Abends wechseln mit Zunahme der Todesopfer die Sänger/innen auch optisch nach rechts auf die Seite der Toten. Momente, die den Atem anhalten lassen.

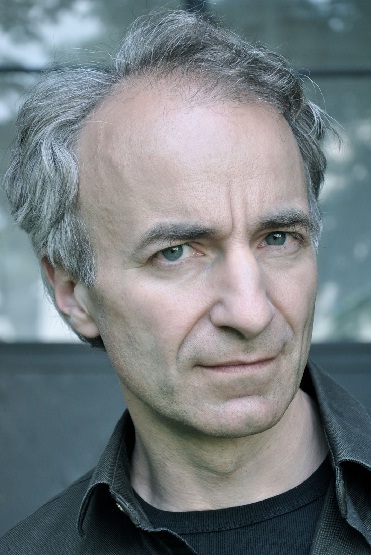

Dietrich Henschel. Copyright: Dina Lee

Der Arnold Schoenberg Chor (Leitung: Erwin Ortner) übertraf sich wieder einmal selbst an Ausdrucksstärke und dynamischer Bandbreite, brachte auch die vielen kleinen aber sehr heiklen Soli perfekt über die Rampe. Die bestens einstudierten Wiener Sängerknaben bewältigten ihren schwierigen Chorpart mit Bravour. Ihr Chorleiter (wie auch Ortner!) war im Programmheft leider nicht namentlich angegeben.

Der Bariton Dietrich Henschel, der hervorragende Einspringer für den vorgesehenen Matthias Goerne, gestaltete die Riesenrolle des „Jean-Charles“ mit an Dietrich Fischer-Dieskau erinnernder perfekter Wortbehandlung und stimmlicher Farbenvielfalt.

Die Sopranistin Sarah Wegener (eine Schülerin von Gwyneth Jones) sang „La Mort“ mit geradezu unwirklichen und erdfernen Hochtönen ergreifend.

Und last but not least die zentrale Figur des Kommentators und „Charon“, von Sven-Eric Bechtolf prägnant, präzis und mit großer emotionaler Beteiligung perfekt gestaltet.

Dirigent Cornelius Meister erwies sich einmal mehr als souveräner Sachwalter auch der komplexesten Partituren. Er und „sein“ ORF Radio-Symphonieorchester sind bei Wien Modern seit langem Fixsterne. Leider wird Meister im Jahre 2018 an die Stuttgarter Oper wechseln. Wir bedauern seinen Weggang, die Stuttgarter wird’s freuen.

In einem Punkt möchte man Henze (und auch dem Co-Autor) posthum nicht folgen: Dieses hochemotionale, dichte, ergreifende Meisterwerk verträgt keine Pause mit Lachsbrötchen, Glas Sekt und Pausensmalltalk! Man macht ja auch beim Verdi-Requiem oder im „Rheingold“ oder bei Mahlers „Dritter“ keine Pause…

Ein großartiger Start ins 30. Jahr Wien Modern ist Bernhard Günther da gelungen. Unter dem Titel „Bilder im Kopf“ gibt es bis 1.12. 2017 noch 105 Veranstaltungen an 26 Spielstätten in 11 Wiener Bezirken, 43 Uraufführungen und 30 Österreichische Erstaufführungen.

Gutes Gelingen und großen Publikumszuspruch wünschen wir! Und weiterhin erfolgreiches Wirken im Sinne von Claudio Abbado: „Müssen zusammenarbeiten!“

Karl Masek