WIEN / Theater an der Wien: Hans Werner Henzes ELEGIE FÜR JUNGE LIEBENDE

Premiere am 2.5. 2017 (Karl Masek)

Paul Schweinester, Johan Reuter, Anna Lucia Richter. Copyright: Werner Kmetitsch

Die Werke des 1926 in Gütersloh geborenen, 2012 in Dresden verstorbenen Komponisten Hans Werner Henze prägten die zeitgenössische Musik der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nachhaltig. Am Beginn seiner Komponistenlaufbahn nahm Henze an den neu gegründeten Darmstädter Ferienkursen teil, die als erstes Forum für zeitgenössische Musik nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich geprägt waren durch Dozenten wie Theodor Adorno und Komponisten wie Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen und Luigi Nono.

Rasch geriet er allerdings mit deren musikalischen Dogmen in Konflikt, entwickelte eine vielschichtige, in seinen Opern geradezu seismografisch auf die Bühnenfiguren zugeschnittene Musiksprache, erreicht diesbezüglich in „Elegie für junge Liebende“ einen ersten Höhepunkt.

1961 wurde die Oper als Auftragswerk des Süddeutschen Rundfunks im Rokoko-Theater in Schwetzingen uraufgeführt (übrigens mit Dietrich Fischer-Dieskau in der zentralen Rolle des Dichters Gregor Mittenhofer). Der Inhalt kreist um die fatalen Folgen eines Genie-Begriffs aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert.

Der Dichter Gregor Mittenhofer ist Prototyp und gleichzeitig Mythos eines sich genial vorkommenden Schaffenden, der auf der ständigen Suche nach Inspirationsquellen Menschen ausbeutet in seiner gnadenlosen Ich-Fixiertheit. Eine Entourage begleitet den Meister jedes Jahr für einige Wochen ins Hotel „Schwarzer Adler“ in die österreichischen Berge: Der Leibarzt Dr. Wilhelm Reischmann, die Mäzenin und Sekretärin Gräfin Carolina von Kirchstetten, die dem weltfremden „Genie“ das Alltagsleben organisiert, zu ihm eine in ihrer Hörigkeit masochistisch getönte, dann wieder sehr beherrschende Beziehung unterhält und dabei selbst völlig „zu leben vergisst“.

Und dann die Inspirationsquellen: Da ist zum einen eine verrückte Witwe (Hilda Mack), die seit 40 Jahren auf die Rückkehr ihres auf dem Hammerhorn abgestürzten Bräutigams wartet. Dieser wollte ihr als besonderen Liebesbeweis einen Strauß Edelweiß pflücken. Ihre Visionen „speisen“ die dichterische Arbeit Mittenhofers. Schließlich ein blutjunges Mädchen, Elisabeth Zimmer (an die „süßen Mädel“ Arthur Schnitzlers wird man sofort erinnert), das zu diesem alternden 60-Jährigen eine seltsam zwiespältige Liebes-Beziehung unterhält. Unterwürfigkeit und „Domina“: Auch hier viel „sadomaso“ …

Laura Aikin. Copyright: Werner Kmetitsch

In die klaustrophobische Enge platzt der Sohn des Arztes und Patenkind des Dichters, Toni Reischmann – und es kommt, wie es in jedem Heimatfilm kommen muss: Toni verliebt sich in Elisabeth, diese wird in dem Liebeswirrwarr zerrieben. Die Witwe hat eine Vision, die Zukunft des jungen Paares betreffend. Der Alte gibt das Mädel (widerstrebend) frei, verlangt aber perfider Weise einen „Liebesdienst“: Die beiden mögen ihm vom Hammerhorn (!) einen Strauß Edelweiß (!) zu seiner weiteren Inspiration pflücken (Nachdem Macks Bräutigam nach all den Jahren gefunden wurde, hat die Witwe keine inspirierenden Visionen mehr, reist obendrein nach Wien ab). Unschwer, die Folge der Geschichte zu erraten: Das Wetter schlägt um, ein Bergführer fragt noch eigens beim Dichter und der Mäzenin nach, ob noch Menschen am Hammerhorn sind. „ Nicht, dass ich wüsste“, so eiskalt der Dichter. Die Gräfin schweigt. Das junge Liebespaar gerät in einen Schneesturm und stirbt. Der Dichter schreibt eine „Elegie für junge Liebende“. Die Gräfin von Kirchstetten verfällt dem Wahnsinn …

Kitschgefahr, so der erste Gedanke. Und in der Tat: Das Libretto von Wystan Hugh Auden und Chester Kallman in der Deutschen Fassung von Ludwig Landgraf entgeht dieser Gefahr nicht vollständig. Zu banal mutet der Text stellenweise an, und gar zu verschwurbelt stelzt er mitunter daher.

Jedoch: Wie Henze mit grandioser Poly-Stilistik jeglichen Heimatfilm-Staub wegfegt, machte diese Premiere zum musikalischen Ereignis. Erst die Musik dieser „Kammeroper“ macht das Beziehungsgeflecht offenkundig. In der Elegie verwendet er kein Sinfonieorchester, sondern ein Ensemble aus 25 Musiker/innen. Die Streicher sind solistisch besetzt. Dadurch, dass fast jede Farbe des Instrumentariums nur einmal vorkommt, entstehen gekonnte, oft wundersame Klangmischungen. Instrumente wie Gitarre, Mandoline, Harfe, Klavier, haben hier Continuo-hafte Wichtigkeit. Vielgestaltig das Schlagzeug mit virtuosen Aufgaben. Jedem der Protagonisten ist ein Leit-Instrument zugeordnet. Bei der verrückten Witwe etwa ist es die Flöte, bei Mittenhofer immer eins der Blechblasinstrumente (oder die Singende Säge in „unsicheren Situationen“), bei der Gräfin das Englischhorn, …

Viele Passagen ‚Hilda Macks‘ sind in der „Mode der fünfziger Jahre“ und seriellem Tonfall gehalten. Bizarre Koloraturen, wahnwitzige Intervallsprünge, die Gipfeltöne auch noch einiges über dem hohen C.

Laura Aikin bewältigt derlei mit staunenswerter Leichtigkeit, gibt ihrer Stimme gekonnt eine Aura des Ältlichen, Verrückten. Und plötzlich legt sie den Schalter um, als sich ihr Leben nach 40 Jahren des obsessiven Wartens in „normale Bahnen“ zu bewegen beginnt. Sie selbst und ihre Stimme scheinen sich zu verjüngen. Nichts mehr von hysterischen Koloraturen. Plötzlich dominiert weicher, fast mädchenhaft-unschuldiger Ziergesang.

Johan Reuter liefert das stimmige Porträt eines selbstverliebten, eitlen, skrupellosen Menschenzerstörers, dessen Egozentrik sich alles andere unterzuordnen hat. Hier ist auch mimisch-gestisch-stimmliche Outrage am Platz, um das Psychogramm dieser Figur vielschichtig zu gestalten. Unwillkürlich fällt mir der Schauspieler O.W. Fischer ein, der ja auch gern einen überspannten Genie-Begriff strapaziert hat! Ob der „Meister“, wie er von allen immer angesprochen wird, so ein Genie ist wie er von sich selbst immer annimmt, geht niemals wirklich hervor – wird doch die „Elegie“ nach seiner salbungsvollen Ansprache nicht mehr vorgetragen. Henze „entzieht“ seinem Protagonisten am Schluss quasi das Wort und lässt nur mehr die Musik sprechen. Eine geniale Schlusspointe! Reuters Heldenbariton hat alle Farben des süßlichen Alt-Männer-Werbens, des Befehls-Tones, des Von-sich-überzeugt-Seins und der Eiseskälte, mit der er über Leichen geht.

Angelika Kirchschlager lässt frühere Glanzpartien bewusst hinter sich und etabliert sich zunehmend im Charakterfach, das auch darstellerische Herausforderungen für sie bereit hält. Nach der liebestollen, „überwuzelten“ Trafikantin in Nali Grubers „Geschichten aus dem Wiener Wald“ (nach Horváth) nun die rätselhafte, früh verblühte Gräfin Carolina von Kirchstetten, die in der geschäftlichen und persönlichen Betreuung des Meisters aufgeht, dabei aber nicht mehr im Stande ist zu lachen. Grandios erspielt sie (als Sängerin, die immer expressive Sinnlichkeit ausstrahlte!) mit punktgenauer Körpersprache eine verbitterte, vertrocknete, unbefriedigte, in der Alltagssituation machtbewusste „Managerin“. Strenge Brille, hochgesteckte Frisur, verspannte, ganz und gar unsinnliche Ausstrahlung. Atemberaubend ihre Entwicklung, geradewegs in den Wahnsinn, nach dem Bergunfall der Jungen. Auch stimmlich (nach einer gewissen Durststrecke) wieder eine Glanzleistung!

Martin Winkler gibt den um die Gesundheit des Meisters immerzu besorgten Arzt Dr. Wilhelm Reischmann in einer Körpersprache, die an den großen Mimen und Synchronsprecher Klaus Schwarzkopf erinnert. Es muss nicht immer ‚Alberich‘ sein. Sein Charakterbariton klingt vorzüglich und er ist – wie übrigens alle an diesem Abend – vorbildlich wortdeutlich.

Sohn Toni, der Tiroler Tenor Paul Schweinester, gibt dem noch jünglinghaften Liebhaber, dem keine Zukunft mit Elisabeth beschieden ist, glaubhafte Statur und meistert die tenoralen Herausforderungen mit Anstand. ‚Elisabeth‘ Anna Lucia Richter, die sich vom großen Künstler kaum befreien kann, singt die berührendsten Kantilenen des Abends. Wie die beiden in auswegloser Situation des Nicht-gerettet-werden-Könnens ihr Leben (samt Ehe und nie geborenem Nachwuchs) imaginieren: Das ist bewegend. Von Kitsch keine Rede! Martin Berger komplettiert sehr prägnant in seiner Sprechrolle des Bergführers und verhinderten Retters, Josef Mauer, die ausgezeichnete Besetzung.

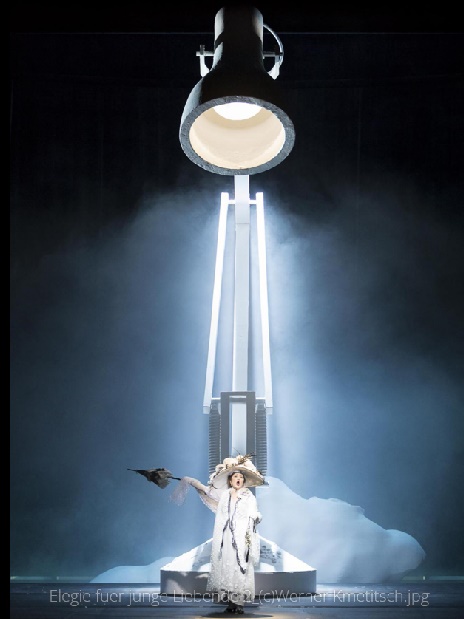

Zum Premierenerfolg trägt nicht unwesentlich die unprätentiöse Inszenierung von Keith Warner bei. Dankenswerter Weise gibt‘s da keine vordergründigen Naturalismen. Es wird viel mit subtilen Metaphern gearbeitet. Stilisiert die Bergwelt, eher an die Kreidefelsen von Dover erinnernd, der Dichter, der auf einem Bücherturm thront, Türen, die auf und zu gehen, wenn man einander belauert und nachspioniert. Die Drehbühne wird, handlungstreibend, hurtig in Bewegung gehalten. Gut platzierte Lichteffekte, angedeuteter Schneefall (auch als Symbol für die Gefühlskälte des Genies), ein zweigeteilter Kopf samt Eiseshöhle. Ein perfekter Bühnenraum ohne Heimatfilm-Effekt! Das Leading-Team Es Devlin, Tom Rand, Wolfgang Göbbel, Luke Halls (Bühnenbild, Kostüme, Lichtdesign und Video) wird stark akklamiert.

Musikalisch ist der Abend ebenfalls vom Allerfeinsten. Marc Albrecht ist der kenntnisreiche, umsichtige Dirigent, der die vielfach oszillierenden Klangfarben des H.W. Henze ausdrucksstark, transparent, nie die Protagonisten zudeckend, zum Klingen bringt. Das Herzstück der Oper, ein ausuferndes und komplexes Sextett (ja, Henze traute sich, entgegen dem Mainstream der damaligen Avantgarde, Duette, Terzette, …, Sextette, zu schreiben!) steuert er souverän und ist den Sängern somit eine große Hilfe. Die Wiener Symphoniker bewähren sich einmal mehr als erstklassiges Opernorchester und liefern mit engagiertem Spiel eine hervorragende musikalische Basis aus dem Orchestergraben.

Beifall, Jubel, Bravorufe.

Empfehlung für Kurzentschlossene: Wer ein Meisterwerk aus der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts (abseits vom Kernrepertoire des 18., 19. und früheren 20. Jahrhunderts) erleben will: Am 4., 7., 9. und 11.5. ist dazu noch Gelegenheit.

Karl Masek