Theater an der Wien: Hans Werner Henze: ELEGIE FÜR JUNGE LIEBENDE 7.5.2017 (Premiere am 2.5.2017)

Copyright: Werner Kmetitsch

Das englische Libretto zu dieser dreiaktigen Oper verfassten Wystan Hugh Auden (1907-73) und Chester Kallman (1921-75). Die beiden schöpften ihre Quellen u.a. aus E.T.A.Hoffmanns Erzählung „Die Bergwerke von Falun“ aus dem Zyklus „Die Serapionsbrüder“ (1819), der Dramatisierung von Hugo von Hofmannsthal unter dem Titel „Das Bergwerk von Falun“, sowie Johan Peter Hebels Kalendergeschichte „Unverhofftes Wiedersehen“ (1811). Die Uraufführung der Oper fand allerdings in einer deutschen Übersetzung von Ludwig Prinz von Hessen und bei Rhein (1908-68) im Rahmen der Schwetzinger Festspiele am 20. Mai 1961 statt. 1987 überarbeitete der Komponist seine Oper. Im Wien konnte man die Oper zuletzt 1998 in einer Produktion von NetZZeit im Odeon in einer Inszenierung von Michael Scheidl sehen.

Im Mittelpunkt dieses Konversationsstückes steht der alternde imaginäre österreichische Dichter Gregor Mittenhofer. Seine poetischen Visionen schöpft er aus einem tragischen Ereignis, welches sich auf dem Hammerhorn zugetragen hatte. Der Bräutigam der wahnsinnig gewordenen Hilda Mack war von einer vierzig Jahre zuvor dorthinauf unternommenen Klettertour nicht mehr zurückgekehrt. Im gegenüberliegenden Berghotel „Schwarzer Adler“ residiert nun der Dichter jeden Sommer begleitet von seiner Entourage. Zu dieser gehört die Gräfin Kirchstetten, die seine Geschäfte besorgt und die Fanpost erledigt, sein Leibarzt Dr. Wilhelm Reischmann, der über dessen Gesundheit wacht und seine junge Geliebte Elisabeth Zimmer, die sich später in Toni verlieben wird, den unerwartet auftauchenden Sohn des Arztes. Eine Flucht des jungen Liebespaares vereitelt der Dichter mit seiner letzten Bitte, sie mögen ihm doch ein Edelweiß aus dem Gebirge holen. Ein Wettersturz führt jedoch dazu, dass die jungen Liebenden erfrieren und so schreibt der Dichter nun seine Elegie…

Henze verwendete in dieser Oper 25 Instrumentalsolisten beiderlei Geschlechts. Alle Solisten erhalten ihr Leitinstrument, so etwa der Dichter eines der Blechblasinstrumente, die verrückte Witwe die Flöte und die Gräfin das Englischhorn. Ein vielfältiges Schlagwerk, Gitarre, Mandoline, Harfe, eine Singende Säge und ein Klavier ergänzen dieses Ensemble.

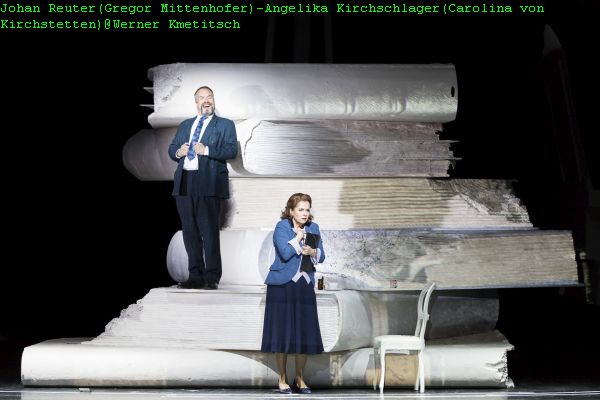

Keith Warner hat dieses durchaus bissige Künstlerdrama mit seiner Tendenz zur Farce, kraftvoll inszeniert. Marc Albrecht am Pult des Orchesters der Wiener Sinfoniker arbeitete subtil die zahlreichen witzigen Anspielungen in Henzes Musik heraus, etwa wenn er mit der auf ihren verunglückten Geliebten vergeblich wartende Hilda Mack den Serialismus der Darmstädter Schule persiflierte. In Laura Aikin konnte eine perfekte Interpretin dieser Rolle gewonnen werden. Johan Reuter gab den Dichterfürsten Gregor Mittenhofer, der alle in seinem Umkreis auszubeuten weiß, weniger als machtbesessenen Künstler denn als verstehenden jovialen Zuhörer. Von seiner angesagten Halsentzündung war an diesem Abend nur wenig zu bemerken. Anna Lucia Richter zeichnete die Zerrissenheit von Elisabeth Zimmer, ihr Schwanken zwischen Ergebenheit zum Dichter und aufflammender Liebe zu Toni Reischmann, den Sohn des Arztes (fürsorglich Martin Winkler) und Patenkind des Dichters, auf berührende Weise. Dem jungen Tiroler Tenor Paul Schweinester war jene Rolle des liebenden Toni beschieden, den der Dichter – gleichsam wie Nero – hier aber nicht im Feuer, sondern im Eis, den gemeinsamen Tod mit Elisabeth finden lässt, ohne für deren noch mögliche Rettung Sorge zu tragen. Und über das Schweigen der Mitwisserin am geplanten „Todesmarsch ins Gebirge“, der Sekretärin und Mäzenin Carolina, Gräfin von Kirchstetten, packend in ihrer Verbitterung gestaltet durch Angelika Kirchschlager, ist man ebenso entsetzt. Sie verfällt aber letztendlich dem Wahnsinn.

Copyright: Werner Kmetitsch

Es Devlin hat die Figur des allgegenwärtigen Egomanen Mittenhofer in die Gestaltung des Bühnenraumes mit übergroßen weißen Objekten einbezogen, die den Schreibtisch des Dichters zieren. Im Mittelpunkt steht eine große weiße Tischlampe, um die sich die Bühne immer wieder dreht, die sich aber auch selber fallweise dreht. Auf der Tastatur seiner riesigen Schreibmaschine kletternd, erhält er keinerlei Inspiration mehr und so versucht der in einer Schaffenskrise steckende Erfolgsautor von einem riesigen Bücherberg aus, neue Anregungen zu gewinnen. Von weißen Leintüchern überzogen, ersteht vor den Augen des Publikums aus diesen Versatzgegenständen rasch eine verschneite Hochgebirgslandschaft, von deren Gipfel der Bergführer Josef Mauer, gesprochen von Martin Berger, den Fund des vermissten Herrn Mack bekannt gibt. Die Kostüme von Tom Rand stammen aus der Zeit der Entstehung der Oper in den frühen 60er Jahren. Wolfgang Göbel sorgte für die spannenden Lichtwechsel und Luke Halls zauberte mittels Videoprojektionen auf die weißen Tücher den Eindruck einer verschneiten Hochgebirgslandschaft samt Lawinenabgängen.

3 Stunden Aufführungsdauer geraten sowohl bei Henze als schon lange vor ihm bei Richard Strauss und seinem Capriccio bisweilen schon etwas lang, aber immer wieder überrascht der Komponist durch seine musikalischen Einfälle. Etwa dann, wenn die beiden jungen Liebenden von der Gräfin und Dr. Reischmann ähnlich wie vom Intriganten Valzacchi und seiner Begleiterin Annina im Rosenkavalier gewaltsam auseinander gerissen werden. Das Publikum genoss die Aufführung trotz des an Heimatfilme erinnernden kitschigen Tableaus des im Schneesturm erfrierenden jungen Liebespaares.

Harald Lacina