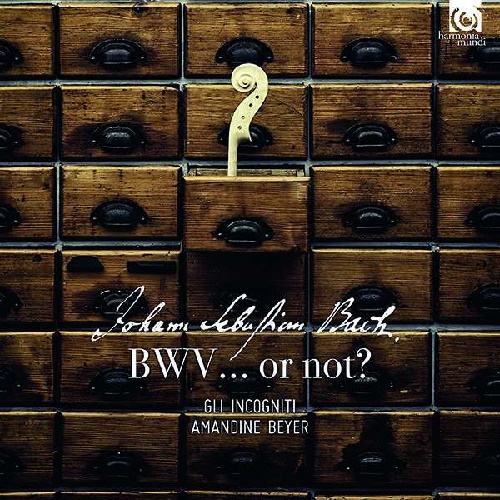

VERSTECKSPIEL MIT BACH: „BWV … or not?“ GLI INCOGNITI, AMANDINE BEYER harmonia mundi C

.

Die Werke Bachs wurden zigmal bearbeitet, bis zur werbe- oder kaufhaustauglich akustischen Kitschorgie arrangiert, auch wurde von ihm geklaut und seine genialen Schöpfungen wurden – legitimerweise – immer wieder neu interpretiert. Was bei Händel&Co allgemein bekannt sein dürfte, ist auch für Bach zutreffend: Auch Bach stibitzte zu seinen Lebzeiten gerne Themen, Ideen, Effekte bis hin zu ganzen Kompositionen, ohne sich im Geringsten darum zu kümmern, die jeweilige Herkunft zu zitieren. Auf der anderen Seite gab es Vielschreiber wie Hasse, von dem überliefert ist (Charles Burney), seine Werke machten eine so große Zahl aus, dass er manche davon nicht mehr kennen würde (falls sie ihm je wieder zu Gesicht kommen sollten). Der Begriff „Geistiges Eigentum“ existierte nicht. „Jede Erfindung wurde umgehend zur geistigen Beute dessen, der sich ihrer bemächtigen wollte“ (Olivier Fourés).

Falls Sie jetzt schon um das Weitere fürchten, ganz kurz zu Ihrer Beruhigung, lieber Leser: Die Neuaufnahme der französischen Geigerin Amandine Beyer mit ihrem 2006 gegründeten Ensemble Gli Incogniti (Alba Roca Violine, Manuel Granatiero Traversflöte, Baldomero Barciela Viola da Gamba, Francesco Romano Barocklaute und Anna Fontana Cembalo) gehört zu den schönsten ihrer Art. Sie ist meine aktuelle Lieblings-CD und enthält eine Reihe grandioser Werke, die alle mit einer Nummer des Bachwerkeverzeichnisses (abgekürzt BWV) versehen sind. Was aber nicht heißt, dass überall unbedingt zu 100% Bach drin ist. Das tut ihrer kompositorischen Klasse und vor allem der grandiosen Interpretation keinerlei Abbruch. Hinsichtlich der Aufmerksamkeit darf man getrost der Meinung von Herrn Fourés sein, dass es keinen Nachteil für ein Werk zweifelhafter Provenienz darstellt, wenn es im Katalog eines berühmten Tonsetzers landet:

Da wären einmal Ausschnitte aus der Suite für Violine und obligatem Cembalo, BWV 1025, in einer Bearbeitung von Silvius Leopold Weiss zu nennen. Uneindeutige Urheberschaft ist hier gleichermaßen zutreffend wie bei der Fuge für Violine und Continuo, BWV 1026, wo stilistische Gründe dem typischen Bach-Bild widersprechen. Die Triosonate BWV 1036 hingegen ist ein Werk Carl Philipp Emanuel Bachs, dem zweiten Sohn von J.S. Bach. Hier waren gegenseitiges Kopieren für Verwechslungen und Fehlern bei der Authentifizierung maßgeblich. Nett ist auch die Geschichte rund um die Triosonate in G-Dur, BWV 1038. Hier wurde die Autorenschaft Bachs nicht von vornherein in Zweifel gezogen. Aber das hübsche Werk wurde im 20. Jahrhundert unter dem Namen von Carl Philipp Emanuel Bach publiziert. Es dürfte eine Kompositionsübung gewesen sein, wobei Bach über das Ergebnis seines Sohnes offenbar so zufrieden war, dass er die Noten eigenhändig ins Reine geschrieben hätte. Die Triosonate BWV 1037 stammt hingegen eindeutig von Johann Gottlieb Goldberg, einem Schüler Bachs, der des Vorspielen der gleichnamigen schlafbringenden Variationen für den Graf von Keyserlingk willens weltberühmt geworden ist. Anekdotenhaft ist auch die Entstehung der Sonate für Traversflöte, Violine und basso cvointunuo BWV 1079 aus dem „Musikalischen Opfer“. Bach improvisierte hier über ein Thema des preußischen Königs Friedrich II. „Auf Geheiß des Königs die Melodie und der Rest durch kanonische Kunst erfüllt“ – auf allerhöchstem Niveau versteht sich.

Das wirklich Tolle an der Geschichte ist aber die Interpretation: Es ist ein überaus delikates und unvergleichliches Vergnügen, der derzeit wohl weltbesten Barockgeigerin Amandine Beyer zu lauschen. Der Klang ihres Instruments, ihre technische Meisterschaft sowie die musikalische Identifikation sind für die Ohren so unwiderstehlich, das mir als adäquates Pendant nur die Gaumenwonnen eines mit Cointreau karamellisierten Kaiserschmarrns einfallen. Ihre entspannte, ganz dem Augenblick hingegebene Spielweise färbt auch auf das Ensemble Gli Incogniti ab. Dass sich Solistin und Ensemble gegenseitig ad libitum die Bälle zuwerfen, hat Frau Beyer einmal in einem Interview so beschrieben: „Tempo, Zeit und Klangfarbe variieren wir auch im Moment ganz spontan, wobei einer den anderen beeinflussen kann. Denn wir spielen bereits lange zusammen und haben da im Eingehen aufeinander gute Erfahrung.“ Die Brillanz und der Erfindungsreichtum der gespielten Kompositionen kommen so optimal zur Geltung.

Exakt das ist es, was den Hörgenuss auch jenseits des geigerischen Genius‘ veredelt und adelt. „Aus dem Paradies verstoßen“, wie dies im Booklet rhetorisch hinterfragt wird? Im Gegenteil: Im Paradies angekommen! Madame Beyer, vous êtes formidable!

Dr. Ingobert Waltenberger