TODESFÄLLE – Stand Februar 2018.

Zusammenstellung der Liste: Walter Nowotny

Robert MANN ist am 1.1.2018 in New York verstorben

Geboren am 19. Juli 1920 in Portland; er begann seine Violinausbildung im Alter von acht Jahren und wurde 1933 in die Klasse von Edouard Hurlimann, dem Konzertmeister des Portland Symphony Orchestra, aufgenommen. Ab 1938 studierte er an der Juilliard School Violine bei Edouard Dethier, Komposition bei Bernard Wagenaar und Stefdan Wolpe und Dirigieren bei Edgar Schenkman. 1946 gründete er auf Anregung von William Schuman das Juilliard String Quartet, dem er mehr als 50 Jahre bis 1997 als Erster Geiger angehörte und in weit mehr als 5000 Konzerten u. a. die Uraufführungen von über einhundert Werken spielte. 2012 gründete er an der Manhattan School of Music das Robert Mann String Quartet Institute, im Jahr 2013 debütierte hier das Mann Quartet mit den Geigern Robert Mann und Peter Winograd, dem Bratschisten Nicholas Mann und dem Cellisten David Geber. 2014 wurde Mann mit der President’s Medal der Juilliard School geehrt. Allan Miller drehte 2014 einen Dokumentarfilm über Mann unter dem Titel Speak the Music. Als Dirigent leitete er u.a. das New York Chamber Symphony Orchestra, das Manhattan School of Music Symphony Orchestra und Ensembles bei den Festivals von Ravinia, Tanglewood und Aspen. Auf Einladung von Seiji Ozawa war er Artist in Residence beim Saito Kinen Music Festival und unterrichtete an dessen International Academy for String Quartets. Ab 1971 war er Präsident der Walter W. Naumburg Foundation. 1996 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences aufgenommen. Zu den Kompositionen Manns zählen mehr als dreißig Werke für Sprecher und verschiedene Instrumente, die von seiner Frau, der Schauspielerin Lucy Rowan Mann aufgeführt wurden. Weiterhin komponierte er u. a. eine Orchesterphantasie, ein Duo für Violine und Klavier, das von Itzhak Perlman in der Carnegie Hall uraufgeführt wurde, ein Streichquartett, ein Duo für Cello und Klavier (für Joel Krosnick und Gilbert Kalish), ein Orchesterkonzert, ein Lament für zwei Bratschen und Orchester und Dreamtime, ein Werk, das von David Aaron Carpenter aufgenommen wurde.

Andor LOSONCZY ist am 8.1.2018 in Salzburg verstorben

Er wurde am 2. Juni 1932 als Sohn des ungarischen Komponisten, Pianisten und Dirigenten Dezsö Losonczy (1891–1950) und dessen erster Frau in Budapest geboren. Ab 1948 erhielt er am südungarischen Konservatorium Pécs Klavierunterricht bei Jenö Takács und Kompositionsunterricht bei Rezsö Sugár. 1950-52 studierte er bei Renée Sándor Klavier am Konservatorium Budapest. 1952-55 schloss sich ein Studium in Klavier (Diplom 1955) bei Pál Kadosa und Komposition bei Endre Szervánszky an der Franz-Liszt-Musikakademie in Budapest an. In den Jahren 1959, 1960, 1961, 1965 und 1966 besuchte er die Internationalen Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt. Dort wurde er u.a. vom Schönberg-Schüler Eduard Steuermann unterrichtet. Bei den Darmstädter Ferienkursen 1961 war er, seinerzeit staatenlos, Teilnehmer des Seminars Elektronische Musik bei Karlheinz Stockhausen. Ab 1955 arbeitete er als Solist bei der staatlichen Konzertagentur Filharmónia in Budapest. Während eines Musikwettbewerbs 1960 verließen er und seine spätere Frau Klara im Zuge der Auswirkungen des Ungarischen Volksaufstandes ihre Heimat; Losonczy nahm später die österreichische Staatsbürgerschaft an. Er wurde Assistent am Salzburger Studio für Elektronische Musik, wo er intensiv arbeitete. Am 1972 gegründeten „Institut für Musikalische Grundlagenforschung“ übernahm er den Arbeitsbereich „Elektronische Komposition“. Gemeinsam mit Josef Maria Horváth, Irmfried Radauer und Gerhard Wimberger war er in Salzburg 1976 Begründer der „Cooperative für Computermusik“. Ferner forschte er zu Elektronischer und Computermusik am Liberal Arts College Colgate University in Hamilton, New York (1978 und 1986) u.a. gefördert durch das Bundesministerium für Unterricht und Kunst sowie am Elektronmusikstudion in Stockholm (1978) und am IRCAM in Paris (1980). Nachdem er zunächst Vertragsbediensteter war, wirkte er von 1986 bis zur Emeritierung 1998 als ordentlicher Hochschulprofessor für Klavier unter besonderer Berücksichtigung für zeitgenössische Musik an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst „Mozarteum“ in Salzburg. Er gab Kurse in Live-Elektronik und Experimenteller Musik. Darüber hinaus dozierte er über die Musik der Romantik. Zu seinen Schülern gehörten u.a. Michael Neunteufel und Werner Raditschnig sowie als Privatschüler Wolfgang Nießner. Losonczy brachte zahlreiche Werke (ca. 100) von zeitgenössischen Komponisten wie Klaus Ager, Sylvano Bussotti, Henryk Mikolaj Górecki, Heinz Holliger, Josef Maria Horváth, György Kurtág, György Ligeti, Boguslaw Schaeffer, Karlheinz Stockhausen und Jenö Takács zur Ur-/Erstaufführungen. So verantwortete er bei den Darmstädter Ferienkursen 1960 die Uraufführung der Acht Klavierstücke op. 3 seines Jugendfreundes György Kurtág. Im Jahre 1974 führte er das 15. Stück, Valse-Impromptu (Hommage à Franz Liszt), des Klavierzyklus Klänge und Farben op. 95 von Jenő Takács, mit dem er und seine Frau ebenso befreundet waren, urauf. Losonczy spielte bei mehreren Festivals und Rundfunkanstalten (hr, NDR, SRF, RAI und BR). Im Rahmen der Salzburger Festspiele 1962 übernahm er bei der Aufführung des Ballet du XX-ème siecle unter Pierre Boulez im Kleinen Festspielhaus einen Klavierpart. Für den ORF spielte er das gesamte Klavierwerk von Arnold Schönberg ein. Losonczys Werke vor 1960 aus Ungarn (ca. 100) und seine elektronischen und Computermusiken sind – vermutlich auch im Zuge des fremdverursachten Überspielens von Tonbändern – bis auf wenige verschollen. In Salzburg gehörte er wie auch Josef Maria Horváth und Barna Kováts der jüngeren und eher avantgardistischen, aus Ungarn stammenden Komponistengeneration an. Die Salzburger Uraufführung seines später ausgezeichneten Werkes Black Box verursachte 1970 einen Konzertskandal und musste abgebrochen werden. Seine Kompositionen wurden u.a. bei den Darmstädter Ferienkursen (1966), beim Steirischen Herbst (1974, 1977, 1983), beim Warschauer Herbst (1975), bei der Internationalen Gaudeamus Musikwoche (1981), beim Prager Frühling (1996), beim Festival L’Art pour l‘Art (2008) und bei musica aperta (2008, 2013) sowie wiederholt bei Aspekte Salzburg aufgeführt. Interpreten waren u.a. das Aspekte New Music Ensemble, das Österreichische Ensemble für Neue Musik (œnm) und das Ensemble Sortisatio. Gemeinsam mit Klaus Ager und anderen Komponisten verlegte er seine Werke im Eigenverlag Edition 7, bei der Universal Edition in Wien befindet sich eine Leihgabe im Katalog. Im Notenarchiv der IGNM-Sektion Österreich, das seit 2010 zur Musiksammlung der Wienbibliothek im Rathaus gehört, werden Werke in der Archivbox 21 überliefert. Losonczy war Mitglied der Staatlich genehmigten Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger, des Österreichischen Komponistenbundes und der IG Komponisten – IGNM Salzburg sowie Ehrenmitglied von Aspekte Salzburg. Im Jahr 1997 wurde er gemeinsam im Kurzdokumentarfilm Woher kommt der Klang? von Hermann Peseckas vorgestellt. Das œnm widmete dem Komponisten 2006 im Künstlerhaus Salzburg mehrere Portraitkonzerte. Auch erarbeitet das Ensemble sein Werkverzeichnis und lässt sein Notenarchiv erfassen. Losonczy starb nach schwerer Krankheit 2018 in Salzburg.

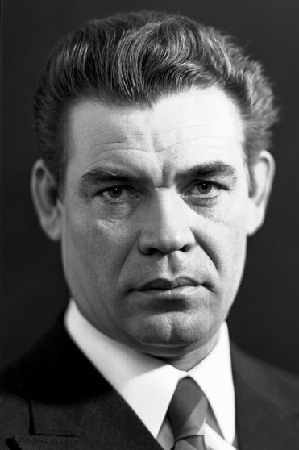

Alexander VEDERNIKOV ist am 9.1.2018 in Moskau verstorben

Geboren am 23. Dezember 1927 in Mokino (Provinz Vyatka); seine Familie verzog nach Kopejsk im Ural, wo er seine Jugend verbrachte. Er begann 1943 das Bergbau-Studium in Korkina, Provinz Tscheljabinsk, und erwarb 1947 das entsprechende Diplom. 1947 begann er dann die Ausbildung seiner Stimme am Tschaikowsky-Konservatorium in Swerdlowsk (Jekaterinburg) bei M.M. Umestnow und bei Z.I. Tarasenko. Er setzte seine Ausbildung seit 1950 am Konservatorium von Moskau bei Roza Jakowlewna Alpert-Chassina fort. Er wurde schließlich auf die Opernschule der Mailänder Scala geschickt, wo er Schüler von Barra war. Er gewann 1956 den Schumann-Wettbewerb in Berlin. 1955-57 war er an der Oper von Leningrad tätig. 1957 debütierte er am Moskauer Bolschoi Theater in der Titelpartie von Glinkas »Iwan Susanin«. Er gehörte seither zum Ensemble dieses führenden russischen Opernhauses. Er sang auch an den Opern von Leningrad, Kiew, Tiflis (Tblissi) und Charkow. An der Mailänder Scala sang er 1964 bei einem Gastspiel des Bolschoi-Theaters Moskau im »Boris Godunow« (Warlaam), in »Krieg und Frieden« von Prokofjew und in »Sadko« von Rimsky-Korssakow, 1973 ebenfalls bei einem Gastspiel des Bolschoi-Theaters Moskau in »Ruslan und Ludmila« von Glinka (Ruslan), in »Chowanschtschina« von Mussorgsky (Iwan Chowanski) und in »Fürst Igor« von Borodin (Kontschak). Weitere Höhepunkte in seinem Repertoire für einen typisch russischen Bass waren Partien wie der Pimen im »Boris Godunow«, der Dosifej in »Chowanschtschina« von Mussorgsky, der Gremin in Tschaikowskys »Eugen Onegin«, der Kutusow in »Krieg und Frieden« von Prokofjew, der Galitzky in Borodins »Fürst Igor«, der Mephisto im »Faust« von Gounod und der Daland in »Der fliegende Holländer«. Große Karriere als Konzertsänger. 1967 erhielt er den Titel eines Verdienten Künstlers, 1976 den eines Volkskünstlers der UdSSR, 1969 den großen Staatspreis der UdSSR. – Sein 1964 geborener gleichnamiger Sohn wurde ein berühmter Dirigent.

Schallplatten der staatlichen sowjetrussischen Produktion (Melodiya), darunter die integralen Opern »Fürst Igor«, »Schneeflöckchen« von Rimsky-Korssakow und »Der steinerne Gast« von Dargomyschski, die alle drei auf Ariola-Eurodisc übernommen wurden; Titelheld in einer »Boris Godunow«-Gesamtaufnahme, die auch bei Philips erschien; auf Harmonia mundi in »Der geizige Ritter« von Rachmaninoff, auf Audiophil als Gremin im »Eugen Onegin« und auf Relief als Müller in »Rusalka« von Dargomyschski zu hören; Gostelradio-Video (Pimen im »Boris Godunow«).

Carlo TOMMASI ist am 10.1.2018 in Mailand verstorben

Geboren am 29. Mai 1937 in Rom; er schuf nach dem Bühnenbild-Studium an der Academia di Brera in Mailand 1960 seine erste Ausstattung. Er war Assistent von Ezio Frigerio und Pier Luigi Pizzi und arbeitete mit Giorgio Strehler und Luca Ronconi zusammen. 1975 zeichnete er für die Ausstattung von »Rigoletto« in der Münchner Inszenierung von Roman Polanski verantwortlich, dann für eine Reihe von Opern in Frankfurt, Tokio, Genf und Bregenz. 1982 wirkte er bei der Entstehung von »La vera storia« von Luciano Berio an der Mailänder Scala mit und begann eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Théâtre de la Monnaie in Brüssel. Es folgten Arbeiten für die Comédie Française und das Théâtre du Châtelet in Paris. Ab 1983 arbeitete er regelmäßig für die Gruppe 80 in Wien, wo zuletzt »Liebelei« von Arthur Schnitzler und »Am Ziel« von Thomas Bernhardt herauskamen. Hervorzuheben sind außerdem »Un ballo in maschera« an der Bastille-Oper, »Così fan tutte« am Théâtre du Châtelet (die einzige Inszenierung von John Eliot Gardiner), Charpentiers »Medea« an der Opéra comique, »Falstaff«, »Rigoletto«, Gounods »Roméo et Juliette« und »Tosca« in Toulouse, »Der Besucher» von Eric Emanuel Schmitt und »Schliemann« von Betsy Jolas in Lyon sowie Salieris »Falstaff« bei den Schwetzinger Festspielen in einer Inszenierung von Michael Hampe. Für Hampe stattete Carlo Tommasi auch Händels »Xerses« in Köln und »Saul« in Karlsruhe aus. Eine besonders enge Zusammenarbeit verband ihn mit dem Salzburger Landestheater und dessen Intendant Lutz Hochstraate. Genannt seien »Die Hochzeit des Figaro« und »Tosca« (in der Inszenierung von Lutz Hochstraate), »Der Freischütz« und »La Traviata« (John Cox), Lessings »Emilia Galotti« (G. H. Seebach) und Lortzings »Der Wildschütz« (Patrick Guinand). In der Spielzeit 2006/07 stattet Carlo Tommasi für die Oper Köln »Così fan tutte« in der Inszenierung von Michael Hampe aus. Für die Wiener Staatsoper schuf er die Ausstattung zu Verdis »Aida« (1984).

Pierre PINCEMAILLE ist am 12.1.2018 in Suresnes verstorben

Geboren am 8. Dezember 1956 in Paris; er studierte am Conservatoire de Paris bei Henri Challan, Jean-Claude Raynaud, Marcel Bitsch, Jacques Castérède und Rolande Falcinelli. In der Folgezeit erhielt er fünf bedeutende internationale Preise: 1978 den 1. Preis beim Internationalen Improvisationswettbewerb von Lyon, 1987 den Großen Preis beim Europäischen Orgelwettbewerb von Beauvais, 1989 den 1. Preis beim Internationalen Improvisationswettbewerb von Straßburg und den Großen Preis beim Internationalen Improvisationswettbewerb von Montbrison und 1990 den Großen Improvisationspreis beim Internationalen Wettbewerb von Chartres. Seit 1987 war er Titularorganist an der Orgel der Basilika Saint-Denis bei Paris, in der sich die erste große Orgel (1840) des französischen Orgelbauers Aristide Cavaillé-Coll befindet. Pincemaille war Professor an den Konservatorien von Paris, Saint-Maur-des-Fossés und Saint-Germain-en-Laye. Daneben trat er weltweit als Organist auf und machte zahlreiche Einspielungen, unter anderem der zehn Orgelsinfonien von Charles-Marie Widor und der gesamten Orgelwerke von Maurice Duruflé und César Franck.

Otoniel GONZAGA ist am 13.1.2018 in Wien verstorben

Geboren am 31. Juli 1942 in Iloilo (Philippinen); er studierte am Curtis Institute of Music in Philadelphia bei Richard Lewis, Margaret Harshaw und John Lester. Bereits in seinem zweiten Studienjahr gewann er den ersten Preis des Marian Anderson Gesangswettbewerbs. Seine Karriere in Europa startete er beim ARD Gesangswettbewerb, wo er den dritten Platz belegte. Daraufhin wurde er an die Oper in Trier engagiert, dessen Mitglied er 1973-77 war. 1977-79 war er am Stadttheater von Augsburg engagiert, 1978-88 am Opernhaus von Frankfurt a.M. 1988-89 am Opernhaus von Köln. Durch Gastspielverträge war er der Staatsoper Stuttgart (1979-81) und dem Münchner Theater am Gärtnerplatz (1980-84) verbunden. 1975 gastierte er am Teatre Liceu Barcelona, 1982-93 an der Scottish Opera Glasgow (als Nadir in »Les pêcheurs de perles«), 1985 am Stadttheater von Bern, 1986 in Genua. 1986 Gastspiel am Staatstheater Saarbrücken (als Manrico im »Troubadour«), 1990 am Stadttheater von Basel (als Dimitrij im »Boris Godunow«), im gleichen Jahr in Cincinnati (als Edgardo in »Lucia di Lammermoor«). 1992 sang er bei den Festspielen von Mörbisch am Neusiedler See den Barinkay im »Zigeunerbaron«, an der Oper von Frankfurt a.M. den Riccardo in Verdis »Un ballo in maschera«, 1993 am Theater von Bergen in Norwegen den Kalaf in »Turandot«, an der Miami Opera den Cavaradossi in »Tosca«. 1995 sang er den Manrico in konzertanten Aufführungen von Verdis »Troubadour« mit dem Israel Philharmonic Orchestra in Tel Aviv, Jerusalem und Haifa, 1997 gastierte er in Milwaukee als Alfredo in »La Traviata«, in Graz als Florestan im »Fidelio«. 2002 gastierte er als Kalaf in Puccinis »Turandot« in Anchorage (Alaska). An der San Francisco Opera debütierte er 2005 als Florestan. Weitere Gastengagements führten den gefragten Sänger an die Opernhäuser von Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Antwerpen, Madrid und Zürich. In den USA trat er in Boston, Cleveland, Columbus und Philadelphia auf. Sein Debüt an der New York City Opera gab er als Foresto in Verdis »Attila«. Im Laufe der Jahre wurde er eingeladen, bei außergewöhnlichen Festvorstellungen und Feierlichkeiten zu singen: Er war an der Oper Prag der erste Otello nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und Ende des kommunistischen Regimes; Im Juni 1995 sang er in Peking anlässlich der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen der diplomatischen Beziehungen zwischen China und den Philippinen; ebenso bei den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Vereinten Nationen. Auf der Bühne hörte man ihn zu Beginn seiner Karriere im lyrischen Fachbereich, u.a. als Ferrando in »Così fan tutte«, als Grafen Almaviva im »Barbier von Sevilla«, als Faust in der gleichnamigen Oper von Gounod und als Luigi in Puccinis »Il Tabarro«. Später übernahm er heldische Partien, darunter den Titelhelden in Verdis »Otello« (Aachen, 1990) und den Manrico im »Troubadour« (Cincinnati, 1994). Zu seinen wichtigsten Partien zählte der Titelheld in Lehárs »Paganini«. Insgesamt ist er in 70 großen Partien aufgetreten. Auch als Konzertsolist konnte er sich bei vielen Gelegenheiten auszeichnen. Er arbeitete mit bedeutenden Dirigenten wie Pablo Casals, Herbert von Karajan, Giuseppe Patané, Eugene Ormandy, Max Rudolf, Alberto Erede, Sir John Pritchard und Michael Gielen und trat als Konzertsänger mit Orchestern in Europa, Asien und den USA auf. An der Wiener Volksoper debütierte Otoniel Gonzaga am 15. November 1984 als Camille de Rosillon in Lehárs »Die lustige Witwe«. In weiterer Folge sang er hier 17-mal den Hoffmann in »Hoffmanns Erzählungen« (1987-93), 12-mal den Luigi in Puccinis »Der Mantel« (1986-94), 22-mal den Bárinkay (1987-2000), 8-mal den Rodolfo (»La Bohème«, 1995/96) und 8-mal den Symon in Millöckers »Der Bettelstudent«. Seine zweifellos bedeutendste Partie an der Volksoper war der Sou Chong in Lehárs »Das Land des Lächelns«, den er 80-mal zwischen 1985 und 1999 sang. Weitere Partien waren der Tamino und der 1. Geharnischte in der »Zauberflöte«, der Altoum in Puccinis »Turandot« und der Sascha in dem Musical »Anatevka«. Sein baritonales Timbre und seine sichere, strahlende Höhe machten seine Auftritte bis zuletzt zu Höhepunkte von zahlreichen Konzertabenden (Open Air Konzert, Weihnachtskonzerte, Lehár, Strauß und Stolz). Als Altoum nahm Otoniel Gonzaga am 4. November 2014 Abschied von der Volksopernbühne.

Weitere Informationen auf seiner Homepage: http://otonielgonzaga.com/

Karl-Heinz STRYCZEK ist am 24.1.2018 verstorben

Geboren am 5. Mai 1937 in Nikelsdorf (Oberschlesien); Gesangstudium an der Hochschule für Musik in Leipzig bei Peter Russ. 1959 Preisträger bei Gesangwettbewerben in Wien und Toulouse, 1963 beim Schumann-Wettbewerb in Zwickau. 1961-64 gehörte er dem Opernstudio der Dresdner Staatsoper an, wo er bereits kleinere Bühnenpartien sang. Eigentliches Bühnendebüt 1964 an den Landesbühnen Sachsen Dresden-Radebeul als Germont-père in »La Traviata« von Verdi. 1966 wurde er an die Staatsoper von Dresden berufen, seit 1970 zugleich auch der Berliner Staatsoper verbunden. 1973 wirkte er in Dresden in der Uraufführung von »Levins Mühle« von Udo Zimmermann, am 21.4.1974 an der Staatsoper Berlin in der Uraufführung der Oper »Sabellicus« von R. Kunad in der Titelrolle mit. Er war zu Gast an der Grand Opéra Paris, an der Oper von Leningrad, an der Nationaloper von Helsinki und bei den Festspielen von Wiesbaden. An der Staatsoper Dresden hörte man ihn 1988 als Klingsor im »Parsifal«, 1990 als Vater in »Hänsel und Gretel«, 1991-92 in den dämonischen Partien in »Hoffmanns Erzählungen«, 1992 in Barcelona als Telramund im »Lohengrin«. Er gestaltete auf der Bühne in erster Linie dramatische und Charakterrollen wie den Don Pizarro im »Fidelio«, den Wozzeck, den Grafen in »Figaros Hochzeit«, den Scarpia in »Tosca«, den Amonasro in »Aida«, den Jago im »Otello« und den Carlos in Verdis »La forza del destino« sowie den Jochanaan in »Salome« von R. Strauss. 1994 trat er in Dresden als Oger in der modernen Oper »Melusine« von A. Reimann auf. 1998 trat er an der Staatsoper Dresden in der Uraufführung der Oper »Thomas Chatterton« von Matthias Pintscher auf. 2000 sang er an der Staatsoper von Dresden in der »Zauberflöte«, am 25.3.2001 wirkte er dort in der Uraufführung der Oper »Celan« von Peter Ruzicka mit. Neben seiner Bühnentätigkeit nicht weniger erfolgreich als Konzert- und Oratoriensänger. Auch als Pädagoge tätig.

Schallplatten: Eterna (»Lohengrin«, 9. Sinfonie von Beethoven), Electrola (Querschnitt »Aida«), Eurodisc (Donner im »Rheingold«), Philips (»Die Kluge« und »Carmina Burana« von C. Orff), Ars Vivendi (Querschnitt »Lohengrin«).

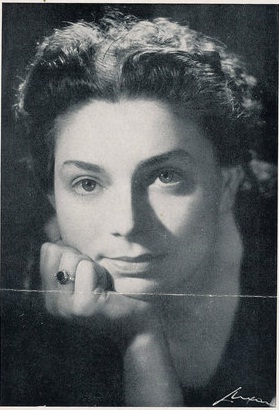

Claudia CARBI ist am 29.1.2018 verstorben

Geboren 1923 in Cremona; die Mezzosopranistin trat an den führenden italienischen Opernhäusern auf, u.a. am Teatro Comuale di Bologna, am Teatro Carlo Felice in Genua und am Teatro Manzoni in Mailand und spezialisierte sich auf Frühe Musik, Kammermusik und Oratorien. Sie wirkte bei mehreren Schallplattenaufnahmen mit, darunter in Pergolesis Stabat Mater und in Rossinis Il Signor Bruschino (mit Carlo Rossi, Carmelo Maugeri, Elda Ribetti und Ivo Vinco unter der musikalischen Leitung von Ennio Gerelli). Später wurde sie eine gesuchte Gesangspädagogin in Italien.

James McCRAY ist am 30.1.2018 in Den Haag verstorben

Geboren am 21. Februar 1934 in Ohio; er war ein Schüler des Gesangpädagogen Raymond Buckingham. Er begann 1965 seine Karriere in Kanada, wo er beim Stratford Festival in Weills »Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny« als Jim auftrat. Es kam zur Ausbildung einer erfolgreichen Karriere in Nordamerika; dort sang er als Gast an den Opernhäusern von Seattle, Kansas City, St. Paul, Newark und Miami. 1971 gastierte er an der Oper von San Francisco als Manrico im »Troubadour«, 1969 und 1971 an der City Opera New York. Seine Gastspieltätigkeit führte ihn an die Israel Opera Tel Aviv, nach Catania (1979), nach Amsterdam (1981 als Erik in »Der fliegende Holländer«), an die Opéra de Wallonie Lüttich (1987 als Otello von Verdi), nach Toulon (1988 als Tristan), an die Opernhäuser von Wuppertal (1989 als Tristan), Bremen (1989) und an viele weitere europäische Bühnen. 1989 trat er an der Warschauer Nationaloper als Siegfried in den Aufführungen des Nibelungenrings, 1990 am Opernhaus von Graz als Otello von Verdi, am Théâtre Berlioz in Montpellier 1991 als Tristan auf. Hatte er zunächst das italienische heldische Fach bevorzugt, so fügte er später auch Wagner-Heroen in sein Bühnenrepertoire ein. Aus diesem seien genannt: der Radames in »Aida«, der Ismaele in Verdis »Nabucco«, der Enzo in »La Gioconda« von Ponchielli, der Don José in »Carmen«, der Samson in »Samson et Dalila« von Saint-Saëns, der Cavaradossi in »Tosca«, der Dick Johnson in »La Fanciulla del West«, der Kalaf in »Turandot« von Puccini, der Wladimir in »Fürst Igor« von Borodin, der Siegmund in der »Walküre«. Aus seinem Repertoire für die Bühne sind ergänzend der Ägisth in »Elektra« von R. Strauss, der Tambourmajor im »Wozzeck« von A. Berg, der Parsifal und der Dionysos in »König Roger« von Szymanowski zu nennen. Auch als Konzertsolist aufgetreten. Er wirkte später als Pädagoge an der Colorado State University, setzte aber seine Karriere weiter fort. Seit 1997 unterrichtet er in Holland.

Schallplatten: Auf BJR-Records vollständige Oper »Belfagor« von Respighi, Mitschnitt einer New Yorker Aufführung aus dem Jahre 1970. Auf Forlane Tenorsolo in der 9. Sinfonie von Beethoven.

Weitere Informationen auf seiner Homepage: https://mccraystudio.com/