FRIEDBERG (Hessen)/ Stadthalle: DIE RÄUBER

Drama von Friedrich Schiller

Ensemble südsehen, München

Regie: Robert Ludewig

20.11.2025

Foto: (c) Oliver Schwarz

Am 20. November 2025 gastierte das Schauspielensemble südsehen aus München mit Friedrich Schillers „Die Räuber“ in der Stadthalle im hessischen Friedberg und legte eine Inszenierung vor, die den Text klar und konzentriert in den Mittelpunkt rückt und ihn mit einfachen, aber wirkungsvollen Bildern auf der Bühne stützt.

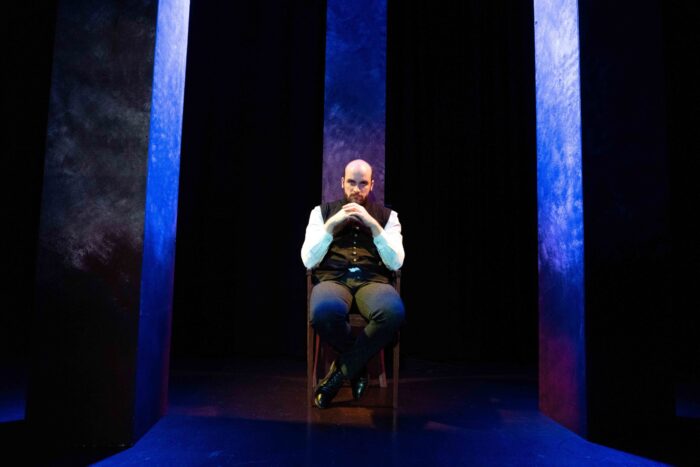

Zu Beginn öffnet sich der Blick auf eine blau erleuchtete Bühne, auf der einige einzeln stehende Säulen zu sehen sind. Diese stehen zunächst als Pfeiler des Moorschen Schlosses, werden von den Schauspielern im Verlauf des Abends aber auch immer wieder umpositioniert – etwa, um die Illusion eines Lagerfeuers zu erzeugen – und lassen sich ebenso gut als Baumstämme des undurchdringlichen Räuberwaldes lesen. Mit diesem einfachen, doppeldeutigen Arrangement gelingt eine starke visuelle Klammer, die das zentrale Thema des Stücks – den Weg vom bürgerlichen Schloss in die Gesetzlosigkeit des Waldes – einprägsam unterstützt.

In moderat historisierenden Kostümen und ohne Mikrofon sprechend vertiefen sich Malte Buhr als Franz von Moor und Ruben Hagspiel als der alte Moor in ihren Dialog, der um den Brief des verlorenen Sohns Karl kreist, den Christoph Mack verkörpert. Bereits hier zeigt sich der Anspruch der Inszenierung: Die Sprache Schillers soll hörbar bleiben, ohne museal zu wirken. Die Schauspieler beweisen durchgängig Textsicherheit, wobei Schillers Zeilen behutsam und sinnvoll bearbeitet wurden, ohne dass die Nähe zum Klassiker verloren geht.

Schon zu Beginn bereitet die von den Schauspielern überzeugend transportierte Emotionalität die Grundlage für den weiteren Verlauf: die Konflikte zwischen Vater und Söhnen, zwischen den Brüdern untereinander und das Ringen um Amalia. Diese wird von Eva-Maria Piringer leidenschaftlich dargestellt – als Frau, die zwischen Treue, Zweifel und Verzweiflung schwankt und damit das empfindsame Zentrum inmitten der aggressiv-destruktivenMännerwelt markiert.

Ein wesentliches Strukturmittel der Inszenierung ist das Licht. Mit dem ersten Farbwechsel der Bühnenbeleuchtung – die Szenerie erscheint nun in warmem Orange – taucht Franz das erste Mal auf und nimmt das Publikum mit in den Wald, in dem später die Räuberbande ihren Pakt schließen wird. Später, wenn Amalia im roten Kleid die Bühne betritt, ist diese in rosa-rote Farben getaucht. Neben dieser visuellen Akzentuierung entscheidender Momenteliegt der Wert der sorgsam einstudierten und feinen Inszenierung eindeutig auf dem Text, während kleinere Umgestaltungen auf der Bühne dieses Vorhaben gewinnbringend unterstützen.

Nach knapp einer Stunde guter Unterhaltung wird das Publikum zunächst in eine gut zwanzigminütige Pause entlassen. Nach der Rückkehr in den Saal bietet sich dann ein leicht verändertes Bild: Die Anzahl der Säulen hat sich verdoppelt, womit die Bühnesichtbar den Fortgang der Handlung vorwegnimmt: Die Lage wird komplizierter, die Verstrickungen werden komplexer und die Intrigen bösartiger. Verstecke und Hinterhalte bieten sich nun an, die Konflikte erfahren eine deutliche Zuspitzung – ganz im Sinne der dramatischen Steigerung, die Schiller seiner berühmten Räubertragödie eingeschrieben hat.

Nun wabert Nebel durch den giftgrünen Wald, und die Räuberbanden in uniform wirkenden dunkelgrünen Mänteln von militärischer Anmutung formiert sich, um ihr scheußliches Handwerk zu verrichten. Auch nach der Pause orientiert sich die Inszenierung plausibel an Schillers dramatischem Text, sodass man – Textkenntnis vorausgesetzt – dem Abend viel abgewinnen kann. Wer mit den Figuren und ihren Repliken vertraut ist, erlebt hier eine konzentrierte, verständliche und gut nachverfolgbare Umsetzung, die den moralischen und existenziellen Abgrund des Stücks deutlich hervortreten lässt.

Wenn man etwas kritisieren möchte, dann in erster Line, dass der zweite Teil der Inszenierung mitunter etwas seine Längen hat und dass etwas mehr Mut der Inszenierung unter Umständen gutgetan hätte. Denn wenn man in Schillers Räubern und ihren Schandtaten, die seine Zeitgenossen bestenfalls in Erstaunen, schlimmstenfalls in Entsetzen versetzt hatten und sogar zu einem temporären Schreibverbot des jungen Dichters geführt hatten, das radikale Potential sieht, ist man von zeitgenössischen Schurken undHalunken nicht allzu weit entfernt. Ein Versuch in diese Richtung wäre unter Umständen lohnenswert gewesen, um die Aktualität von Schillers immer noch spektakulärem Drama ein wenig pointierter herauszuarbeiten.

Dennoch bleibt am Ende ein sehr respektabler Eindruck: Eine textnahe, sorgfältig gearbeitete und atmosphärisch dichte Inszenierung, die mit klaren Bildern, guter Verständlichkeit und spielfreudigen Darstellern überzeugte und zeigt, dass Schillers Klassiker auch im kleinen Rahmen ihre Wucht entfalten kann. Nach gut zwei Stunden Spieldauer durften sich die überzeugenden Akteure deshalb dann auch den wohlverdienten und herzlichen Applaus des Publikums abholen – inklusive einiger Zuschauer, denen die Inszenierung auch eine stehende Ovation wert war.

Ulrich Heerd