Staatsoper Stuttgart

„SIEGFRIED“ 1.11. (WA-Premiere 9.10.) – Retrospektive statt Neudeutung

Brillante Begegnung: Matthias Klink (Mime) und Tommi Hakala (Wanderer) Foto: Martin Sigmund

Etikettenschwindel oder nachvollziehbar argumentierte Rechtfertigung? Diese Frage stellte sich bei der Ankündigung der Stuttgarter Oper im Rahmen eines neuen „Ring des Nibelungen“ bei einem der vier Teile auf die Vorgänger-Inszenierung zurück zu greifen. Die Aufteilung des Zyklus auf mehrere Regie-Handschriften hatte mit dem hier um die Jahrtausendwende gezeigten „Ring“ ihren Anfang genommen. Zu diesem multiperspektivischen Ansatz gehören laut dem Stuttgarter Chefdramaturgen Ingo Gerlach auch Retrospektiven als Geschichte der Kunstform Regie. Nun ja, das kann, muss aber nicht so betrachtet werden. Im Hinblick darauf, dass immer für einen Teil der Zuschauer auch eine wie in diesem Fall über 20 Jahre zurück liegende Inszenierung eine neue Begegnung ist, und sich das Regie-Duo Jossi Wieler und Sergio Morabito noch einmal persönlich mit seiner damaligen Arbeit auseinander gesetzt und auf eine komplett neue Besetzung abgestimmt hat, darf hier dann doch von einer Premiere im Sinne einer vollkommen neuen Einstudierung die Rede sein.

Belassen wir es dabei weiter ins Detail zu gehen und konstatieren, dass die 1999 erstmals gezeigte Inszenierung kein bisschen gealtert erscheint oder Retro-Charakter aufweist. Der Gesamteindruck bleibt unverändert der einer etwas divergenten Vorgangsweise, wenn sich die Bühnenausstattung von Anna Viebrock von Akt zu Akt weiter von den doch vorgezeichneten Schauplätzen der Handlung entfernt. Der erste Akt kann noch eindeutig mit der Behausung Mimes und Siegfrieds assoziiert werden, im zweiten und dritten Teil bleibt die doch auch in der Musik so essentiell vorgezeichnete Sphäre der Musik der Natur total ausgespart. Fafners Schutzbezirk für den Schatz ist hinter Stacheldrahtzäunen mit einem Lautsprecherturm verborgen, aus dem anfangs seine Stimme verstärkt wird. Die Waldszenen des dritten Akts sind dann weit her geholte Gedankenspiele, wenn der Wanderer Erda in einem herunter gekommenen Waschraum aufsucht, in der eine Reihe von leeren Krippen an die einst mit ihr gezeugten Walküren erinnern sollen. Brünhildes Erweckung in einem klinisch geschleckten hellen Schlafzimmer wird dann zur Farce und phasenweisen Komödie, die dieser Ring-Teil trotz seines einem Scherzo ähnlichen Charakters überhaupt nicht ist. Die Widersprüche zum Text, die durch die Übertitelungen ja heute noch viel bewusster werden, sind teilweise so eklatant, dass Siegfrieds Feststellung „das ist kein Mann“ angesichts der klar und deutlich als Frau zu erkennenden Brünnhilde nur Gelächter auslösen kann. Zum Glück vermag die für einen brillanten ersten Akt sorgende und auch danach trotz Irritationen konzentrierte Personenregie die Aufführung als Ganzes tragen und in Verbindung mit dem insgesamt hohen musikalischen Niveau zu einem über weite Strecken spannenden Erlebnis machen.

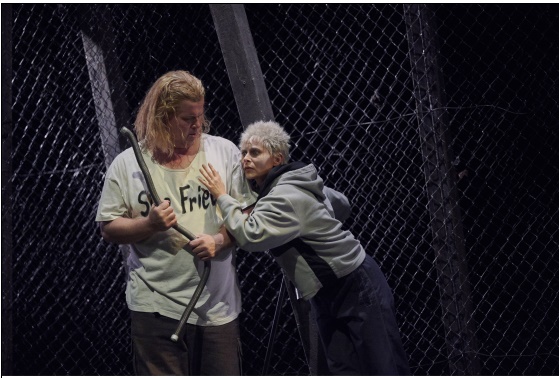

GMD Cornelius Meister, dessen zu kurzfristige und dadurch an Proben zu knappe Übernahme des neuen Bayreuther Ring auch im Hinblick auf seine bis dahin noch nicht an einem anderen Ort erfolgte komplette Erarbeitung und Umsetzung des Riesenwerks und dazuhin als Hügel-Debutant noch nicht gegebene Vertrautheit mit den dortigen akustischen Besonderheiten dem Vernehmen nach keine gute Entscheidung gewesen sein dürfte, ließ in dieser vierten Vorstellung hören, dass er nun hier diesem zweiten Ring-Abend en gros gewachsen ist und einen Überbau zu schaffen weiß, der das Werk in seinen musikalischen Grundfesten ohne größere Spannungsverluste zusammen hält. Das überaus sauber musizierende und zumal in den Blechbläsern weitgehend Intonations-Klarheit bietende Staatsorchester Stuttgart brachte die einzelnen Motive meist schön und glanzvoll zur Entfaltung und neigte nur selten zu überbordender Lautstärke. Die Sänger konnten es auch dank mehrheitlich tragfähiger Stimmen gut mit der instrumentalen Macht aufnehmen. Allen voran Daniel Brenna als in Statur und vokaler Ausstattung idealer Siegfried. Im seinen Namen tragenden weißen T-Shirt, das im Zuge seiner Meucheltaten immer mehr Blutspuren abbekommt, und mit längeren blonden Haaren erweckt er den passenden Eindruck eines ungezogenen, ein Stück weit Kind gebliebenen Draufhauers. Sein heller Tenor verfügt über eine klangvolle, bisweilen etwas ins Grelle tendierende Höhe und den erforderlichen Unterbau für Mittellage und Tiefe. An den nachsinnenden Stellen wäre eine etwas häufigere Zurücknahme der Stimme zu wünschen, in Lyrismen fühlt er sich hörbar nicht so wohl wie in heldischer Verausgabung. Diesem Kraftprotz gegenüber hatte sein Ziehvater Mime in Gestalt von Kammersänger Matthias Klink kaum eine Chance, und doch macht immer wieder Staunen, wie sich die schlanke und nicht all zu große lyrische Charakterstimme des Baden-Württembergers über große Orchesterwogen erheben und vor allem mit einer ausgezeichneten Diktion und Ausdrucksreichtum bis hin zu gezogenen und gerissenen Tönen durchsetzen kann. Ein versierter, klug durchdachter Schauspieler mit feiner Klinge ist er dazu hin.

Daniel Brenna (Siegfried) mit Beate Ritter (Waldvogel). Foto: Martin Sigmund

Das Reservoir an großen Stimmen aus den nordeuropäischen Staaten bereichert immer wieder die Opernwelt. So wie hier der auch als Darsteller präsente Finne Tommi Hakala mit einem so sicher und breit gestützten dunklen Bariton, der ihn mühelos, rund und klangvoll und obendrein wortdeutlichst die umfangreichen und vielen sehr hoch liegenden Kommentare des Wanderers (in schwarzer Lederjacke und Schirmmütze) bewältigen lässt. Seinen Rivalen Alberich stattet Alexandre Duhamel mit etwas fahlem, markant timbriertem Bariton und differenziert zugespitzter Deklamation aus. Die Herren komplettiert David Steffens als düster, aber nicht gefährlich tönender Fafner mit warmem Bass.

Die erweckte, sympathische Simone Schneider als Brünnhilde. Foto: Martin Sigmund

Bevor eventuell später noch die Brünnhilden der beiden anderen Ring-Teile folgen dürften, gab Simone Schneider schon mal ein viel versprechendes Debut mit der hier auf die letzte Szene begrenzten Partie. Ihr von Mal zu Mal noch üppiger unterfütterter und die leuchtenden Höhen mjt Impetus und Gefühl erklimmender Sopran in Verbindung mit ihrer sympathischen fraulichen Erscheinung macht Hoffnung auf die schwereren Brocken in „Walküre“ und „Götterdämmerung“. Stine Marie Fischer gestaltet eine noch recht frische und attraktive Erda, deren Alt Klangschönheit und Ausdruck vereint, und doch hierfür etwas mehr urwüchsige Tiefe vertragen würde. Dem als blinden Knaben in Trainingskluft und grauem Stoppelhaar erscheinenden Waldvogel gibt Beate Ritter passend leicht schwebende und überaus präzis verständliche Soprantöne.

Der Schlussapplaus liegt voll im Trend vieler Aufführungen: drei überaus heftig akklamierte Ensemble-Durchgänge, das wars. Für vier Stunden schwerste Kunst doch etwas mager.

Udo Klebes