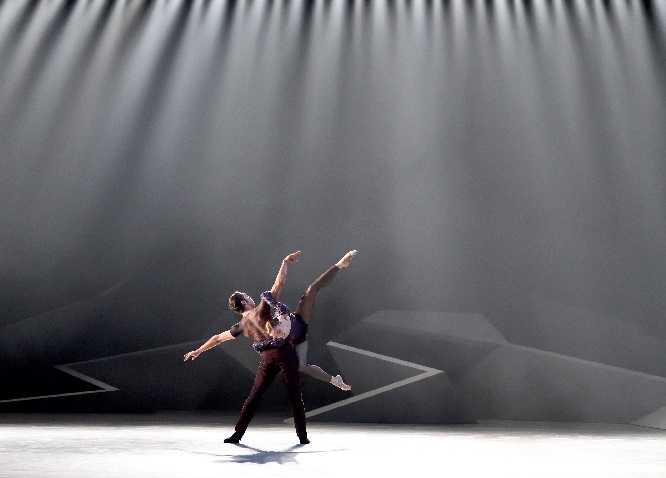

Die Protagonistin Miriam Kacerova in Interaktion mit Jason Reilly. Foto: Stuttgarter Ballett

Stuttgarter Ballett

„ONE OF A KIND“ 22.2.2019 Premiere der Stuttgarter Erstaufführung – Das Cello als Impulsgeber

Eine der ersten Aufgaben von Tamas Detrich nach seiner Ernennung zum Ballettintendanten 2015 galt dem Bestreben den noch von John Cranko als Tänzer nach Stuttgart geholten und schon früh als Choreographen geförderten Jiri Kylian nach mehr als 25 Jahren und anlässlich seines 50 Jahre zurück liegenden Einstiegs in Stuttgart für ein hier noch nie gezeigtes Werk aus seinem rund 100 Arbeiten umfassenden Oeuvre zurück zu holen. Die Wahl fiel auf das 1998 im Auftrag des Niederländischen Innenministeriums zum 150. Jahrestag der Niederländischen Verfassung entstandene, eines seiner wenigen abendfüllenden Stücke markierende „One of a kind“. Zum einen weil es für eine größere Besetzung konzipiert ist, zum anderen aufgrund seiner allzeit gültigen Relation zwischen der Rolle des individuellen Menschen im ersten Paragraphen dieser Verfassung (wonach kein in den Niederlanden lebender Mensch aufgrund seiner Herkunft, Religion und Lebensauffassung benachteiligt und diskriminiert werden darf) und einer sich aus lauter Individuen zusammen setzenden Ballettcompagnie, einem Staat im Kleinformat, wie es der Choreograph zum Ausdruck bringt.

Wie fast alle Schöpfungen des aus Prag stammenden und 1968 aus dem Kommunismus geflohenen Kylian haben wir es auch hier mit einem abstrakten Werk zu tun, deren einzelne Komponenten jedoch bei genauerem Betrachten mal mehr mal weniger eine Sinnhaftigkeit zum erwähnten Thema herstellen. Vor allem die Bühnenraum-Elemente des japanischen Architekten Atsushi Kitagawara und das Lichtdesign von Michael Simon in einer Neugestaltung von Kees Tjebbes setzen bedeutungsvolle Symbole für den trotz aller festgelegten Grundrechte bestehenden Kampf eines einzelnen Menschen sich in einer Gruppe oder Gesellschaft weiterer Individuen zu behaupten, seine Bedürfnisse und Intentionen durchzusetzen. Vor allem ein schwebender und sich drehender, senkender und immer wieder bedrohlich gegen die Protagonistin richtender Spitzkegel oder Trichter beeinflusst den Bewegungsfluss maßgeblich. Lichtschneisen in unterschiedlichster Form, mal von seitlich, mal von oben, in Abblend- oder Gegenposition, changierend zwischen kaltem und warmem Strahl, lassen die geometrischen Formen einiger quer liegender Segmente oder eines dreiteiligen sich spitz verengenden Stufenpodests wie eine gezeichnete Welt zwischen Traum und Realität wahrnehmen, die wiederum Kylians bevorzugtem choreographischem Schwebezustand entspricht. Eine bedeutende Rolle nimmt auch die komplexe Musikauswahl ein, wobei ein vielfach elektronisch verstärktes, vom langjährigen Staatsorchester-Solocellisten Francis Gouton gespieltes Cello nicht nur in der dafür entstandenen Komposition von Brett Dean eine führende, in weitere Musikbeispiele hinein klingende oder diese überlappende Funktion innehat, vielmehr auch den Tanz beeinflussende Impulse gibt. Da erscheint z.B. ein sich vor dem auf einem Stuhl seitlich oder hinten erhöht sitzenden Cellisten aufbauender Tänzer wie ein Dialogpartner oder Gegenspieler.

Die allesamt in dominierend einfarbige, erdige, mehr oder weniger körperbetonte Trikots gesteckten Tänzer (Kostüme: Joke Visser) bilden eine Gruppe individueller Persönlichkeiten, mit denen die bereits erwähnte Protagonistin die ganzen 70 Minuten über interagiert. Am Beginn taucht sie vorne mitten aus dem Publikum auf, hangelt sich über das Geländer des zugedeckten Orchestergrabens, windet sich in geduckter Haltung zur Bühne vor, bleibt auf dieser auch die beiden Pausen über, ehe sie am Schluss in einem Solo wieder alleine ist und sich über das Stufenpodest nach hinten entfernt. Zurück bleibt ein Lichtkreis – als Zeichen der Hoffnung auf eine stärkere Behauptung des individuellen Menschen?

Starke Protagonistin: Miriam Kacerova

Miriam Kacerova beweist in dieser Hauptrolle nur wenige Wochen nach ihrem einnehmenden Debut als Kameliendame, dass sie auch ohne konkret erzählende Funktion mit ihrem Körper viel an fraulicher Stärke zu sagen hat, zwischen Eleganz und Strenge zu pendeln weiß. Alle anderen TänzerInnen sind als Individuen in einer Gruppe gleichzeitig Solist und Teil des Ganzen, und so mischen sich hier Erste SolistInnen wie Elisa Badenes, Anna Osadcenko, Angelina Zuccarini, Rocio Aleman, Friedemann Vogel, Jason Reilly, Adhonay Soares Da Silva, Roman Novitzky oder Marti Fernandez Paixa gleichberechtigt mit Corps-TänzerInnen wie Daiana Ruiz, Vittoria Girelli, Fabio Adorisio, Alessandro Giaquinto, Daniele Silingardi oder Timoor Afshar in verschiedenen Soli, Duos, Pas de trois und Pas de quatre.

Besonders in kürzeren Duos und Trios, die sich oft abrupt zwischen Schritttempo und rasanter Beschleunigung verdichten und dabei meist einen Fluss behalten, wird Kylians Stil offenbar. Allerdings wiederholen sich viele Elemente, die Substanz trägt nicht über das gesamte, in drei Teile gegliederte und durch eine zweite Pause unnötig und unvorteilhaft in die Länge gezogene Stück. So überzeugt die mühevoll auf einen Abendfüller verlängerte Choreographie weniger als die bislang in Stuttgart bekannten, auf weniger Zeit komprimierten Arbeiten des Choreographen. Vor allem im ersten Teil bringt die zwar atmosphärisch eindrucksvolle und meditativen Charakter aufweisende, aber fast stehende Musik u.a. aus Madrigalbüchern von da Venosa das Bühnengeschehen mehr oder weniger zum Stillstand. Im zweiten und dritten Teil kommt dann durch teilweise geradezu aggressive Klänge unterschiedlicher Herkunft mehr Leben in die tänzerischen Äußerungen. Mehr als der reine Tanz bleibt die erwähnte Gesamtkomposition aus Bühne, Kostümen und Licht in Erinnerung.

Der enthusiastische Beifall galt den TänzerInnen für ihre hierarchisch unabhängig erzielte Einheit gleichberechtigter Individuen, dem Cellisten und dem mit weißen Rosen und stehenden Ovationen bedachten Jiri Kylian, wobei letztere wohl hauptsächlich auch seiner Lebensleistung und weniger dieser Stuttgarter Erstaufführung galten, die im Vergleich zu hier gut verankerten früheren Kreationen des Choreographen doch manche Erwartung enttäuscht hatte.

Udo Klebes