Späte Würdigung eines bewegten Sängerlebens: Der Heldentenor Dr. Horst Wolf

Ernst A. Chemnitz (Herausgeber)

Horst Wolf (Urheber)

Hardcover – 416 Seiten

Kamprad, Altenburg 2020 – ISBN 978 – 3 – 95755 – 657 – 8 [29,80 €]

Lebenserinnerungen einzelner Künstler sind immer subjektive Betrachtungen, die zur jeweiligen Kunst- bzw. Musikgeschichte im Glücksfall wertvolle Ergänzungen darstellen, im Grundsätzlichen die jeweilige Geschichtsschreibung kaum korrigieren. Eine Sängerkarriere dauert zwanzig bis dreißig Jahre, sie ist jeweils abhängig von Kondition, Gesundheit, Begabung und Fleiß – und natürlich braucht man auch ein wenig Glück, um dauerhaft Erfolg zu haben. Wenn ein Sänger im anspruchsvollen Fach des Heldentenors über dreißig Jahre erfolgreich tätig ist und Partien wie Tannhäuser und Lohengrin über einhundertmal an Theatern aller Größenordnungen gesungen hat, kann man von einer erfolgreichen Karriere sprechen. Das hat zunächst nichts mit seinem Bekanntheitsgrad zu tun: wer nicht an den führenden Häusern ständig präsent ist, wer seine Partien nicht in „offiziellen“ Tonaufnahmen dokumentieren konnte, ist nach spätestens fünfzehn Jahren vergessen, was nichts mit seiner Qualität zu tun hat. Ein Sänger, der 40 Jahre tot ist, ist – bis auf sehr wenige Ausnahmen – vergessen. Ein Sänger, der sich auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung ganz bewusst dafür entscheidet, an einem Theater der sogenannten „Provinz“ sesshaft zu werden, wird im Bewusstsein der Öffentlichkeit keinen Stellenwert erlangen – leider ist das so. Denn die Vielzahl der Sänger, die an den mittleren und kleinen Theatern den täglichen Spielplan ermöglichen, ja selbst diejenigen, die an den großen Häusern jenseits der ersten Fächer den Opernbetrieb überhaupt erst ermöglichen, finden bei einer großen Zahl von „Fans“ keine Gnade. Man kennt und liebt die Stars, dass diese überhaupt nur existieren können, weil –zig Unbekannte ihren Weg begleiten und ermöglichen, ist des Erinnerns kaum wert.

Insofern kann eine Sängerbiographie eines Protagonisten der Provinz 40 Jahre nach seinem Tod kaum Interesse beanspruchen, selbst dann nicht, wenn sie – wie im vorliegenden Falle – authentisch ist, weil sie vom Protagonisten selbst geschrieben wurde. Es ist müßig zu untersuchen, weshalb sie zu Lebzeiten des Künstlers nicht erscheinen konnte…

Und dennoch hat das von Ernst A. Chemnitz herausgegebene Buch mit Dr. Horst Wolfs Lebenserinnerungen einen hohen dokumentarischen Wert, einmal, weil es diese nicht „bearbeitet“, sondern für sich sprechen lässt, zum anderen, weil er dieses Material mit wichtigen dokumentarischen Fakten anreichert und vertieft. Selbst dort, wo unser Sänger zu sehr ins Detail geht und uns mit Kleinigkeiten quält, schafft der Bearbeiter mit einer Fülle von Fußnoten oder Zitaten aus zeitgenössischen Kritiken sowie vielen, teils einzigartigen Fotos, einen sehr interessanten „Hintergrund“. So wird Die Wolfserzählung möglicherweise nicht so sehr an ihren Urheber Dr. Horst Wolf (1894 – 1980) erinnern, auf jeden Fall aber einen Einblick geben in die Theater- und Opernverhältnisse in der zu Unrecht geschmähten deutschen Provinz zwischen etwa 1920 bis 1960 – ein durchaus brauchbares und nützliches Konvolut.

Allein die Vielzahl der Premieren an allen Theatern der damaligen Zeit macht immer wieder staunen; wenn das auch in Wahrheit nicht immer Premieren im heutigen Sinne waren – eine Wagner-Oper stand eben im Fundus und konnte in jeder Spielzeit wieder zum Einsatz kommen, ohne dass der Etat und die Theaterwerkstatt aus den Fugen geriet; musikalisch „studiert“ musste das Werk aber doch werden und einige wenige Szenenproben fanden immerhin statt. Auf diese Weise konnte ein Theater wie Stralsund immerhin in einer Spielzeit (1924/25) u. a. vier Wagner-Opern zur „Premiere“ bringen und unser Delinquent in drei wesentlichen Partien seines Repertoires innerhalb einer Spielzeit debütieren (!), lediglich den Lohengrin hatte er bereits vorher gesungen: 01.10.1924 den Erik (61) im FLIEGENDEN HOLLÄNDER, 15.11.1924 die Titelpartie (121) im TANNHÄUSER, 09.02.1925 die Titelpartie (110) im LOHENGRIN (mit der er am 23.04.1923 in Görlitz – ohne jede Probe! – debütiert hatte!) und am 04.04.1925 den Walther von Stolzing (61) in den MEISTERSINGERN VON NÜRNBERG. (Die Ziffern in Klammer geben die Anzahl der Vorstellungen an, die Wolf in der jeweiligen Partie erreicht hat.)

Dr. Horst Wolf 1924 bei seinem Rollen-Debut als Tannhäuser in Stralsund. Foto: Emil Hegenwald, Stralsund

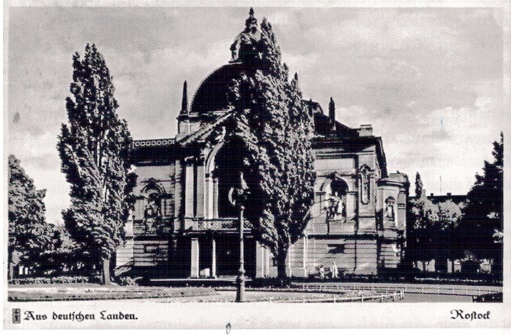

Von Stralsund war der Weg nicht weit nach Rostock, das damals als Wagner-Bühne berühmt und mit dem Prädikat „Bayreuth des Nordens“ geschmückt war: hier debütierte Dr. Horst Wolf zwischen 1931 und 1933 in weiteren fünf Partien seines Faches: 31.05.1931 als Siegmund (37) in WALKÜRE, 04.02.1932 in der Titelpartie des RIENZI (25), sowie 1933 am 29.01. als Loge (23) im RHEINGOLD, am 15.03. in der Titelpartie des SIEGFRIED (22) und am 08.04. als Siegfried in GÖTTERDÄMMERUNG (08).

Eine seltene historische Aufnahme des 1942 völlig zerstörten alten Rostocker Stadttheaters – Postkarte aus dem Jahre 1938, Foto: Kunstverlag Carl Friedrich Fangmeier, Magdeburg

Zentrum seines Wirkens wurde freilich Dessau, seinerzeit auch eine wichtige Wagner-Bühne (und mit dem Beinamen „nördliches Bayreuth“ versehen), wo er bereits am 08.05.1930 als PARSIFAL (22) debütiert hatte und wohin es ihn schließlich ab 1934 für den Rest seiner langen Karriere führte; dort sang er seinen ersten TRISTAN (28) am 13.02.1937 und dann viele Jahre das gesamte „Fach“ – ohne ihn hätte es in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhumderts dort keine „Richard-Wagner-Festwochen“, besonders aber auch nicht so kontinuierliche Präsenz der Wagner-Werke im Alltagsspielplan geben können. Mit dem Max im FREISCHÜTZ hat er 1938 das neue Theater in Dessau, das damals die „größte Bühne Deutschlands“ gewesen sein soll, mit eröffnet (und dabei das Wohlwollen des „Führers“ gefunden, der ihm daraufhin die Zugehörigkeit zur NSDAP „verlieh“!); er sang 1945 in der ersten Opernvorstellung in Dessau, nachdem dieses Haus im Kriege zerstört worden war (den Florestan im FIDELIO in einem Notquartier) und war in den fünfziger Jahren im nun wiederhergestellten Haus nicht nur der stets präsente Wagner-Held, sondern auch ein damals weit über Dessau hinaus beachteter Titelheld in der Oper BANK BAN von Ferenc Erkel. Ernst A. Chemnitz bilanziert: „Dr. Horst Wolf hat 1.660 Mal auf der Bühne gestanden – davon allein in Dessau 1.064 Mal – , über 90 Partien (!) gestaltet … Er hat 240 Einladungen zu Gastspielen in 54 Städten des In- und Auslands angenommen. Dazu hat er selbst 21 Opern inszeniert. Eine gewaltige Lebensleistung!“

Das ist nicht zu bestreiten, in der damaligen Zeit allerdings durchaus nicht einmalig. Es ist gut, dass dieses Buch geschrieben wurde, weil zu Vieles vergessen ist, was damals geleistet werden musste. Überhaupt ist ja die Literatur der Opern-Rezeptions-Geschichte nicht gerade reich gesegnet, daraus erklären sich auch Mißverständnisse und Fehler. Wolf hat (lt. Spielplan-Archiv der Wiener Staatsoper) dort im Oktober 1936 an vier Abenden in vier verschiedenen Partien gastiert (Don José – Canio – Tannhäuser – Pedro). In Wahrheit hat er aber mindestens noch ein fünftes Mal dort gesungen, ebenfalls den Canio, diese Vorstellung fehlt im offiziellen Spielan-Archiv, muß aber stattgefunden haben, da sie im Buch (S. 188) mit zwei Kritiken belegt wird. Andererseits teilt uns der Autor mit, dass Wolf es gewesen sei, der die Oper SLY von Wolf-Ferrari bereits 1957 in Dessau erneut zur Diskussion stellte (bevor sie erst in den 90er Jahren in Amerika wiederaufgeführt wurde), übersieht dabei allerdings, dass eben diese Oper bereits 1955 in der Leipziger Dreilinden-Oper einen damals großen Erfolg hatte – mit Ernst Gruber in der Titelrolle und dem jungen unbekannten Dirigenten Kurt Masur am Pult.

Schwierig ist es in diesem Zusammenhang auf menschliche Befindlichkeiten zu sprechen zu kommen. Auch Künstler werden älter, die Intendanten sind dann die bösen Buben, die diesen Umstand zuerst zu verantworten haben. Die Frage, wie oft man einem Theater aus der Not geholfen hat zählt nicht mehr, wenn die eigene Kraft altersbedingt nachlässt. Das ist ein weites und schwieriges Feld; die Soziologie des Operngesanges ist noch nicht geschrieben, auch noch nirgendwo darauf hingewiesen worden, wo die Grenze liegt zwischen bestem Wollen und bedingtem Können. Hier bleiben Fragen offen. Da ist von einer MEISTERSINGER-Aufführung in Dessau (außerhalb der Wagner-Festwochen) die Rede, während der Wolf indisponiert geworden wäre (während der Vorstellung). Anschließend habe ihn der Generamusikdirektor, kein Ohr für des Tenors Nöte habend, öffentlich abqualifiziert. Mag sein, dass es solch einen Vorfall gab; nur: wenn man nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist, muß man bei Wagner (und nicht nur dort!) absagen oder sich wenigstens (notfalls noch während der Vorstellung) „ansagen“ lassen. Das war nicht der Fall, ich selbst war Besucher eben dieser Aufführung und würde, meinen Aufzeichnungen zu Folge, in diesem Falle in der Sache dem Generalmusikdirektor Recht geben wollen.

Die Lebenserinnerungen Wolfs sind aber auch mit Details angereichert, die man (in der damaligen DDR!) nie erfuhr: so habe ich nun endlich, nach 60 Jahren (!), erfahren, wie die Karriere des Leipziger Baritons Theodor Horand, tatsächlich endete: durch einen Schlaganfall inmitten einer MEISTERSINGER-Aufführung während der Dessauer Wagner-Festwochen – die der Sänger noch kurzfristig absagen wollte, weil er sich krank fühlte; der vom Intendanten zu Hilfe geholte Arzt riet dem Sänger, als Kothner dennoch aufzutreten… Solche „Kleinigkeiten“ waren in derr DDR natürlich kein Gegenstand der Berichterstattung; der Vorgang wurde verschwiegen und Horand, der immerhin eine über Jahrzehnte währende sehr erfolgreiche Karriere am Leipziger Opernhaus absolviert hatte, existierte ganz einfach nicht mehr! Nicht nur durch solcherart Hintergrundinformationen erweist sich das Buch als eine wichtige Informationsquelle aus dem Theaterleben der 20er bis 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts.

Das Buch ist opulent gestaltet, übersichtlich gegliedert und mit Literatur- und Personenverzeichnis, sowie einem aufschlußreichen „Anhang“ versehen, der ein Rollen-Verzeichnis (geordnet nach Anzahl – in dem ausgerechnet der Tristan fehlt!), ein Verzeichnis der wichtigsten Rollen-Debuts, ein Verzeichnis der Gastspielorte und eine solches der Opern-Inszenierungen Dr. Wolfs enthält. Ein würdiges Buch nicht nur zur Dessauer Operngeschichte.

Werner P. Seiferth

___________________________________________________________________