SCHWETZINGEN / Schlosstheater: LA RESURREZIONE von GEORG FRIEDRICH HÄNDEL – Premiere

9.7.2023 (Werner Häußner)

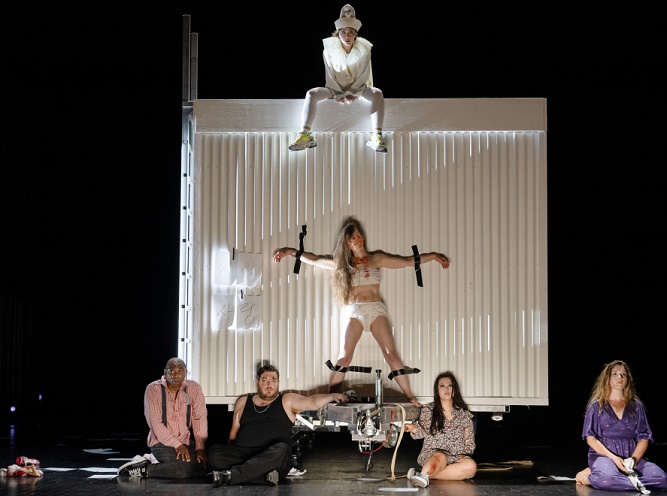

Szene aus dem Finale I von „La Resurrezione mit Amelia Scicolone als Engel. Foto: Christian Kleiner

Calixto Bieito glaubt nicht an die Auferstehung von den Toten. Damit ist er sich – Umfragen zufolge – mit rund zwei Dritteln der Deutschen einig. Wenn er „La Resurrezione“, das fulminante Oratorium des jungen Georg Friedrich Händel inszeniert, interessiert das persönliche Glaubensbekenntnis des Regisseurs nicht. Sondern es ist gefragt: Welche Geschichte will Bieito aus dem christlichen Überlieferungsgut erzählen? Was bedeutet es für seine Zuschauer, wenn ein Engel und Luzifer, der Fürst der Hölle, darüber streiten, ob der Tod Jesu den Triumph des Widersachers Gottes ist, oder ob der Schöpfer des Lebens aus Liebe und nicht wegen des Wirkens des Bösen sterben musste? Und was heißt „Auferstehung“ im Kontext des 21. Jahrhunderts? Lässt sich diese Geschichte unabhängig vom Glauben als universal bedeutsam erzählen?

Irgendwie glaubt Bieito wohl, das geht – sonst würde er das Stück ja nicht inszenieren. Er spricht im Programmheft in vagen Worten von den Fantasien und Visionen, mit denen Menschen die Fiktion Religion erschaffen, und an die sie glauben. Er will „auf erotische Weise“ zeigen, wie Religion funktioniert. Das Video mit dem Pagliaccio, das Adrià Bieito Cami auf den Vorhang des Schwetzinger Schlosstheaters projiziert, verweist auf ein spielerisches Element, vielleicht auch auf die Ambivalenz, die Bieito den mythischen Figuren Engel und Luzifer gibt. Was auf der Bühne von Anna-Sofia Kirsch passiert, wird als Spiel definiert.

Doch die mäandernden Gedankenassoziationen gerinnen zu Szenen gewollter Rätselhaftigkeit, zu bewegungsintensiven Turbulenzen und zu sinntrunkenen Tableaus ohne Bedeutung. Rund um einen Wohncontainer auf einem Tieflader – auch ein inzwischen reichlich abgelebtes Szenario – umkreisen sich Gestalten, stürzen sich aufeinander, verklemmen sich ineinander in verzweifelter Lust und quellen, als sich an der Stirnseite des Containers das Höllentor öffnet, in choreographierter Bewegung durch den Raum.

Bieito inszeniert in des Kaisers neuen Kleidern. Das Personal des geistlichen Dramas hat Paula Klein in den ausgebrannten Postmodernekitsch zwischen Designer-Streetware und Altkleidercontainer gesteckt. Aber das ist weder bedeutungsvoll anzusehen, noch einfach nur nett genießbar. Es betreibt nicht einmal Sinnhuberei, sondern lässt den Betrachter einfach hoffnungslos allein. Alle sind bedeutungsnackt, aber keiner will’s wahrhaben. Und der Filmausschnitt aus „Frankenstein“, in dem die unglückliche Kreatur des Doktors unter Donner und Blitz zum Leben erwacht, kultiviert eines der trivialsten Missverständnisse von „Auferstehung“ – als wäre es jemals darum gegangen, eine Existenz in dieser materiellen Welt fortzuführen. Oder will Bieito vielleicht sogar mit dieser verdrehten Vision einer „Resurrezione“ abrechnen? Dann fehlt später die szenische Auflösung umso irritierender.

Wäre nun die Neuinszenierung des Nationaltheaters Mannheim in der Ausweichspielstätte Schlosstheater wenigstens ein musikalisches Ereignis geworden. Aber Wolfgang Katschner bietet mit einem farbigen, auf die Größe des Raums zugeschnittenen Orchester nicht den Sound, den in Rom Anno 1708 Händels Riesenorchester im Palazzo des Marchese Ruspoli unter Leitung von Arcangelo Corelli entfaltet haben mag. Aus dem Schwetzinger Gräbelchen tönt ein routiniert historisch informierter, beflissen vibratoloser Händel mit kostbaren Soli, aber bar der Höhepunkte. Daran ändern auch die Sänger nichts, mit Ausnahme von Patrick Kabongo als Jünger Johannes. Der Tenor, der schon beim Rossini-Festival in Bad Wildbad durch eine phänomenale Technik und einen unbeirrbar brillanten Klang aufgefallen ist, vermittelt einen Hauch von der Vollendung der Gesangskunst, auf die Händel und seine Zeitgenossen so erpicht waren.

Alles andere ist solides Stimmlippenwerk: Die Maria Magdalena von Seunghee Kho und die Maria Kleophas von Maria Polańska, die beiden Zeuginnen der Auferstehungsindizien, klingen anstandslos, aber ohne Charisma. Patrick Zielke rechthabert als Luzifer mit gewaltigem Ton; wenn er die Schreckensmächte des Erebus und die Eumeniden beschwört, verliert er jede kontrollierte Stilistik. Amelia Scicolone ist als Engel eine agile Darstellerin, als Sängerin zeigt sie einen jener neuitalienischen Turbo-Soprane, die zwar einen bis ins Grelle hochgezüchteten Präsenzton haben, dem aber Rundung und Geschmeidigkeit fehlen. Variable Verzierungen und leuchtende Höhen fallen schwer. Was es mit der Auferstehung nun auf sich hat, wird auch nach den diversen „erotischen“ Aktionen und Kopulationsstellungen nicht begreifbar – aber vielleicht will das Bühnenspiel der „Gläubigen“ auch gar nichts anderes nahelegen: „La Resurrezione“ bleibt ein Geheimnis.

Werner Häußner