WALKÜRE 1967 . 2017. Ausstellung im Salzburg Museum bis 18. April 2017

Wer die Re-Kreation der WALKÜRE in Salzburg gesehen hat, pilgert selbstverständlich auch in die dazu organisierte Ausstellung im Stadtmuseum – zumal der Eintritt mit ( irgend )- einer Festspielkarte gratis ist. Aber auch ohne den Besuch der Vorstellung ist die Schau empfehlenswert. Gleich beim Eingang der Raum, der hier zur Zeit wird: die Breite des Ausstellungssaales , die Max-Gandolph-Bibliothek übertrifft mit 36m um 4m die Bühne im Festspielhaus. Durch die vielen Stell-Wände lässt sich die Weite aber nur beim bewußten Ausschreiten oder dem Blick auf das schöne Deckengewölbe erfassen.

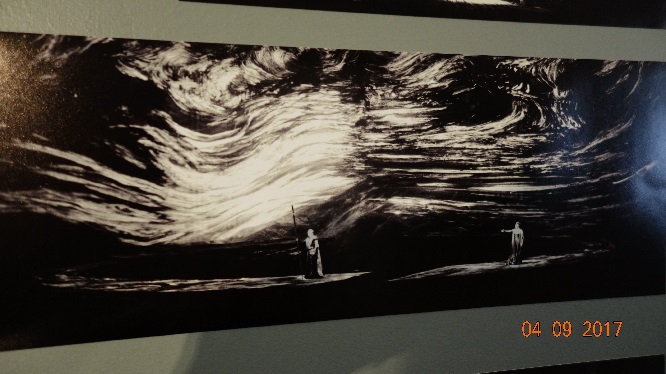

Bühnenbild von Günther Schneider-Siemssen. Foto: Erwin Messer

ZU große Erwartungen , jetzt viele Bilder, Gegenstände, gar Kostüme von der „alten“ Produktion von Karajan und Schneider-Siemssen zu finden, soll sich niemand machen. Dafür detaillierte Bühnenskizzen, viele handbemalte Glasdias, Modelle, erstaunlich wenige Fotos, nur schwarz weiß, aber viele Zeitungsausschnitte und Briefe, dazu aufschlussreiche Filmdokumente. Doch dafür braucht es Zeit, die sich das Festspielpublikum erst nehmen muss. Eine Art Wohnzimmer im Stil der 60er Jahre lädt zum Erinnern ein, mit Zeitschriften, Filmausschnitten, Tondokumenten der Stimmung der Zeit nach zu spüren. Zeitvertreib nicht nur bei Schlechtwetter.

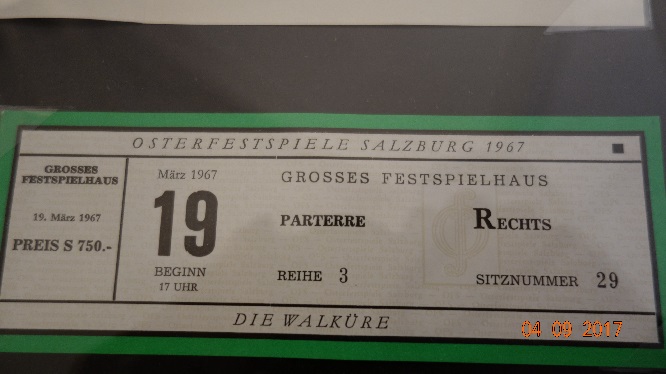

Auch nicht eben billig, für damalige Verhältnisse. Foto: Erwin Messer

Nothung das Schwert ist noch erhalten, auch die Besetzung und eine Eintrittskarte gibt es zu sehen. Nicht ganz billig ein Platz im Parterre.

Außerdem erfährt man, dass es durch die frühen Ostern am Premierentag , dem 19.März, arg kalt war , Schneeregen, Matsch auf den Straßen. Gut, dass die Luxuslimousinen bis zum Eingang vorfahren konnten.

Die originellste Anmerkung zu Herbert von Karajans Wirken stammt von Joachim Kaiser in der „Zeit“ vom 24.3.67: Die Salzburger Walküre (selbstbesetzt, selbstfinanziert, selbstinszeniert, selbstdirigiert – dass Wagner das Werk komponierte, wirkt fast wie ein Schönheitsfehler).

Ulrike Messer-Krol