Chowanschtschina 21.4.2025 Salzburg, Großes Festspielhaus (Premiere am 12.4.2025)

Fotocopyright: Inés Bacher

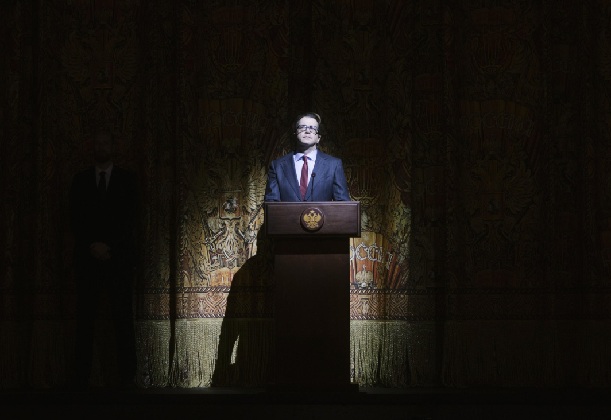

Modest Petrowitsch Mussorgskis letzte Oper „Chowanschtschina“ blieb unvollendet, der Autodidakt und Alkoholiker starb mit nur 42 Jahren am 28. März 1881 in St. Petersburg. Da die meisten seiner Bühnenwerke unvollendet blieben, machten es sich gleich mehrere Komponisten zur Aufgabe, diese zu orchestrieren und zu vollenden. Die Salzburger Osterfestspiele haben nun eine völlig neue Fassung erarbeitet, in der die Orchestrierung von Dmitri Schostakowitsch mit dem Chorfinale, der in den kollektiven Selbstmord gehenden „Altgläubigen“, vereint wurde. Eine darüber hinaus gehende Bearbeitung und Arrangements erfolgte durch Gerard McBurney, den Bruder des Regisseurs und Choreografen der Chowanschtschina, Simon McBurney, der die einzelnen Teile mit elektronischen Klängen verband. Der Regisseur setzte in seiner Inszenierung auf eine reduzierte Ästhetik voller beklemmender intensiver Momente. Mussorgskis Credo „Und was geschehen ist, wird wieder geschehen“ verdeutlichte dem Publikum auf erschreckliche Weise die Aktualität, die diesem Opus Magnum des Komponisten innewohnt. Wir schreiben das Jahr 1682. Nach dem Tod des Zaren Fjodor III. befindet sich Russland in einer prekären Situation, Bis zur Volljährigkeit der Thronnachfolger übernimmt Sofia die stellvertretende Herrschaft. Die von Iwan Chowanskij angeführte Palastgarde, die Strelitzen, wollen durch einen Aufstand selbst an die Macht kommen. Dieser Aufstand, die „Chowanschtschina“, sinngemäß als „Chowanskij-Schweinerei“, zu verstehen, bildet die Handlung der Oper. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der russischen Nation, einer vielschichtigen, einem immerwährenden Kreislauf aus politischen Unruhen und Gewalt vor dem Hintergrund skrupelloser absolutistischer Mächte unterworfen. „Vergangenheit in der Gegenwart – das ist meine Aufgabe!“ und diese Worte Mussorgskis kann man vor Beginn der Aufführung auf dem Eisernen Vorhang lesen und in keiner anderen Oper ähnelt die Vergangenheit so sehr der Gegenwart. In völliger Dunkelheit, unterlegt mit dumpf dröhnenden bedrohlichen Klängen, wurde das Publikum auf den Abend eingestimmt. Langsam erscheint eine verhüllte Frau wie aus dem Nichts. Es ist Marfa, eine Mystikerin, Anhängerin der Altgläubigen, die einzige fiktive Figur der Oper. Auf ihr Zeichen hebt sich der eiserne Vorhang. Sichtbar wird der prunkvolle Bühnenvorhang des Bolschoi-Theaters mit seinen zahlreichen Doppeladlern. Als Folgen eines grausamen Gemetzels der Strelitzen an Angehörigen des Thronfolgers Peter ist die Bühne mit dem Blut vieler Toten übersät. Stolz erinnert sich Marfa daran, als Schaklowityi, Spion der Zarin Sofia, eintrifft, um einen Schreiber durch Bestechung zu einer öffentlichen Denunziation des Fürsten Iwan Chowanskij und seiner Truppe zu veranlassen, die als unmittelbare Gefahr für das Zarentum gehalten werden. Dieser sieht sich als Anführer einer zu jeder Gewalt fähigen Bande und als künftigen Herrscher und Retter Russlands. Die Altgläubigen schließen sich bald den Strelitzen an. Dosifej ist der Anführer der Altgläubigen, die die Reformen der Staatskirche ablehnen und sich deshalb von dieser abspalteten und nun Iwan Chowanskij, ihrem neuen Messias, folgen, der seinerseits ihre religiöse Spaltung für politische Zwecke nutzen möchte. Sie preisen Chowanskij als Weißen Schwan, der Russland zu seiner wahren Größe zurückzuführen werde. Währenddessen erhält Fürst Wassilij Golizyn, Berater der Zarin, von Marfa die düstere Prophezeiung seines nahenden Untergangs. Golizyn aber befiehlt ihre Ermordung, vor der sie jedoch die Truppen des Zaren bewahren können. Hierauf diskutiert Golizyn mit Chowanskij und Dosifej die Zukunft Russlands. Chowanskij fordert eine absolutistische Alleinherrschaft, Dosifej eine Theokratie. Schaklowity verkündet die Botschaft, Zar Peter wisse von der Verschwörung und fordere deren Niederschlagung. Für dieses komplexe Geschehen fand Regisseur Simon McBurney eine abstrahierende Bildsprache. Das Bühnenbild von Rebecca Ringst bestand aus hohen, beweglichen Wänden ergänzt durch eine breite Rampe, sowie eine sich im zweiten Akt von oben herabsenkender Plattform, die das Bureau Golizyns darstellt. Der aufmerksame Zuseher erkennt die subtilen, unaufdringlichen, aber eindeutigen Anspielungen auf die Gegenwart. Die symbolträchtige Beleuchtung von Tom Visser, und kunstvolle Videoprojektionen von Will Duke, erlauben eine vertiefende Perspektive. Der Beginn des zweiten Teils startet unvermittelt mit der politischen Rede von Schaklowity über die Zukunft Russlands gespickt mit Machtfantasien und Verklärungen von Gewalt und Unterdrückung. Die Strelitzen erkennen, dass ihr Aufstand gescheitert ist. Chowanskij versucht, seine drohende Niederlage mit Drogen und gekauften Frauen zu verdrängen und befiehlt keinen Widerstand zu leisten. Chowanskij wird vom eindringenden Schaklowity getötet. Den Strelitzen droht die Hinrichtung und Golizyn wird verbannt. Im letzten Augenblick erscheint der jugendliche Zar Peter wie ein Deus ex machina und begnadigt die Strelitzen. Dosifej befiehlt daraufhin den kollektiven Feuertod, um gereinigt aus dieser Welt und in das ewige Reich Gottes zu treten. Marfa versucht ihren ehemaligen Geliebten Andrej, Sohn Iwan Chowanskijs, angesichts der Perspektivlosigkeit davon zu überzeugen, sich dem gemeinsamen Tod hinzugeben. Langsam entwickelt sich das immer bedrückender werdende Finale zum berührendsten Moment der Aufführung. Die Trompeten des Zaren werden zu den Posaunen des Jüngsten Gerichts. Von oben, gleichsam aus dem Himmel, fällt Erde auf Marfa und Andrej herab, die die Asche der Verbrannten ebenso symbolisiert wie die Rückkehr eines jeden Menschen zum Staub. Marfa hält Andrej bis zuletzt im Arm. Als einzige Überlebende erscheint ihre Wahrnehmung ähnlich der Isolde als eine das Irdische überschreitende Transzendierung des konkret dargestellten Geschehens hinein in eine andere Welt. In Marfas letzten Momenten erklingen Verse aus dem 23. Psalm, umrahmt von bedrohlichen Schlägen und Klangwelten. Das Ende ist in dieser Fassung eine langsam verklingende Todeslitanei…

Fotocopyright: Inés Bacher

Fotocopyright: Inés Bacher

Der finnische Dirigent Esa-Pekka Salonen am Pult des Finnish Radio Symphony Orchestra widmete sich dem klanggewaltigen Werk mit nüchterner Klarheit. Die schwelgerischen Melodien, volkstümlichen Lieder und erschütternd heftigen kontrastreichen Ausbrüche arbeitete Salonen eindrücklich und ohne Pathos heraus. Das Finnish Radio Symphony Orchestra gelang es, sofort auf Charakterwechsel zu reagieren und alle in diesem Werk vereinten Stimmungen zu transportieren. Hervorzuheben ist auch das aus Studierenden der Universität Mozarteum bestehende Fernorchester, bei dem besonders die Trompeten hervorstachen. Dem Orchester ebenbürtig ist auch der ungewöhnlich große Chor, bestehend aus dem Slowakischen Philharmonischen Chor und dem Bachchor Salzburg. Die schiere Gewalt dieser Masse, die beinahe als Protagonist auftritt, wird auf diese Weise hör- und erlebbar. Die tiefen Stimmen sorgten in dieser Oper für die gesanglich herausragenden Momente des Abends. An erster Stelle muss die Russin Nadezhda Karyazina als Marfa genannt werden, die mit ihrem kernigen Alt, der bis zum dramatischen Sopran reicht, spielerisch den erforderlichen immensen Tonumfang umfasst. ebenso wie in intensive, klar gesetzte Töne des dramatischen Soprans. Sie punktete aber auch durch ihre wandelbare darstellerische Kraft. Der ukrainische Bass Vitalij Kowaljow vermochte die Figur des Iwan Chowanskij sowohl charakterlich stark als auch bedrohlich und von Gewalt getrieben, darzustellen. Der estnische Bass Ain Anger führte einen rauen, charaktervollen Dosifej vor. Der kanadische Bassbariton Daniel Okulitch überzeugte als Schaklowityi mit einem samtigen Timbre, das sich jedoch bedrohlich zu schneidenden Tönen entwickeln konnte, wenn sich sein diplomatisches Auftreten zu bedrohlicher Leidenschaft in seiner Rede steigert. Der neuseeländische Tenor Thomas Atkins als Andrej Chowanskij verfügte zwar über eine strahlende Stimme, blieb jedoch in der Rollengestaltung eher zurückhaltend. Der kanadische Tenor Matthew White spielte einen unsympathischen Golizyn bei einigen eindrucksvollen stimmlichen Momente. Die Rolle des jungen Zaren Peter war nicht zuletzt wegen des unausgereiften Gesangs des jugendlichen Darstellers verzichtbar. Der österreichische Charaktertenor gefiel als ein bestechlicher Schreiber. Die moldawische Sopranistin Natalia Tanasii gefiel in der Rolle der jungen, betrogenen Emma, während die britische Mezzosopranistin Allison Cook als Susanna stimmlich und darstellerisch rollengerecht ergänzte. Der in Salzburg geborene österreichische Bassbariton Rupert Grössinger wirkte rollendeckend als Warssonofjew, der US-amerikanische Tenor Theo Lebow als Kuska sowie Mezzo-Soprano Daniel Fussek als Streschnew, mit.

Fotocopyright: Inés Bacher

Die etwa drei Stunden 45Minuten dauernde Aufführung endete mit einem tosenden Applaus des Publikums und einigen Bravorufen für die „tiefen“ Stimmen, allen voran die Marfa der Nadezhda Karyazina.

Harald Lacina 24.4.2025