REGENSBURG: HANS HEILING am 8.11. 2015 (Werner Häußner)

Ungewohnter Blick von der Bühne in den Zuschauerraum. Die Proletarier feiern. Foto: Jochen Quast.

Die Oper Halle darf sich auf etwas gefasst machen: Ihr neuer Direktor ab 2016/17, Florian Lutz, ist ein positionsstarker und meinungsfreudiger Regisseur. Das hat er in Bonn mit einer Aufsehen und Kontroversen erregenden „Norma“ bewiesen. Nun hat ihn das Stadttheater in der Hauptstadt der Oberpfalz engagiert – diesmal für Heinrich Marschners Hauptwerk „Hans Heiling“. Und wieder ist Lutz ein Abend gelungen, den niemand so einfach wegstecken wird, egal, ob er dem Ansatz des Regisseurs folgt oder nicht.

Und der ist ähnlich wie in Lutz‘ Inszenierung von Manfred Gurlitts „Soldaten“ in Osnabrück. Dort hat er persönliche Schicksale als Ergebnis von Produktionsverhältnissen analysiert. In Regensburg sind die Marschner’schen Erdgeister aus dem Libretto von Eduard Devrient „raffgierige Kapitalisten“, die biederen Landleute um Heilings Braut Anna dagegen klassenbewusste Opponenten des ausbeuterischen Systems. Die Königin der Erdgeister präsentiert sich als vornehm in Grau gestylte Vorstandsetagen-Lady, die ihrem Sohn eine opulente Perlenkette in die Oberwelt mitgibt – die Brautgabe für die nicht klassengemäße Hochzeit. Hans Heiling selbst durchschaut das System, ohne sich gegen seine Zwänge wehren zu können: Am Ende ist er das Opfer. Er ist nicht „unverletzlich“, wie das Volk voll Schauder feststellt, sondern tot. Und Gottes Allmacht entscheidet nicht für „allen Recht und allen Frieden“, sondern für einen lähmenden Status quo.

Aber damit bleibt Lutz nicht stehen: Er will uns, den „Erdgeistern“ von heute, kein romantisches Denkstück von einst vorsetzen. Er bezieht das Publikum mit ein. Wer will, darf zu Beginn der Vorstellung auf der Bühne Platz nehmen, sich an grob zugeschnittenen Tischen und Bänken unters (Chor-)Volk mischen, sogar mittanzen. Das scheint sich in Regensburg herumgesprochen zu haben: Die Bühnenplätze sind ruck zuck voll, und das schütter besetzte Parkett erlebt, wie zu Marschners perpetuum-mobile-ähnlicher Musik ein „ewiges Schaffen“ ansetzt und „human ressources“ in blauer Arbeitskleidung Säcke schleppen. Dazu projiziert Wolfgang Frauendienst auf Sebastian Hannaks holzkastenähnliche Bühne in rascher Folge Bilder, die wie Gedankenfetzen vorbeiwischen.

Hans Heiling will dieser kalten Welt unter Neonlicht entkommen, will „ganz zum Menschen“ werden. Lutz bricht die romantische Chiffrierung von Menschen- und Geisterwelt in seinem Sinne auf: Heilings neues Leben mit Anna – einer jungen Frau im weit schwingenden Fünfziger-Jahre-Kleidchen – beginnt in einem hastig aufgestellten niedlichen Holzhäuschen. Da ist gerade einmal Platz für trauliche Zweisamkeit: Mutter Gertrud muss erst einmal draußen warten. Die hat nur die gute Partie für ihre Tochter im Kopf und erkennt erst spät, auf was sie sich einlässt: In ihrem Melodram „Des Nachts wohl auf der Heide“, eine der musikalisch erregend avancierten Stellen in Marschners vorzüglicher Partitur, keimt aus ihrem Unterbewusstsein die Erkenntnis in Form einer Geisterszene herauf.

Regisseur Lutz hat auch hier genau hingehört: Das Skelett, das erscheint, würgt einen „gierigen, hartherzigen Mann“ zu Tode, der nicht auf die „Not der Armen“ gehört hat. Keiner sage, dass Marschner bei allen romantischen Topoi nicht einen Sinn für die Verwerfungen des brutalen Kapitalismus seiner Zeit hatte. Aus solchen Momenten des Librettos entwickelt Lutz sein schlüssiges Konzept. Und es spricht für die Qualität von Marschners Oper, dass sie den entschlossenen Zugriff aushält und offen bleibt für andere Lesarten. Gegen die zu wenig konsequente Inszenierung von Roland Geyer am Theater an der Wien wirkt der Regensburger „Hans Heiling“ mutig, klug und konsequent.

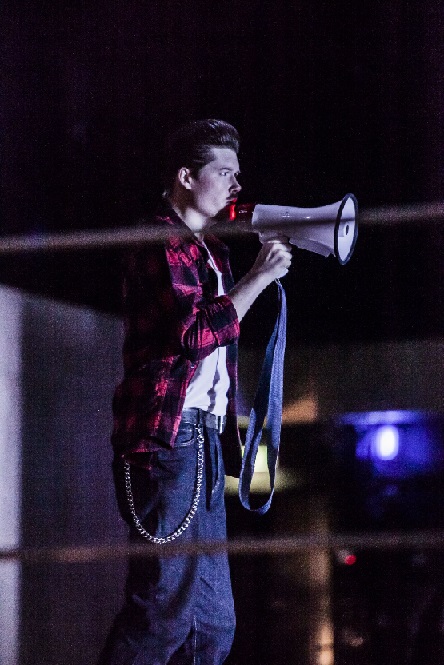

Klassenbewusste Verlautbarung: Steven Ebel als Konrad in Marschners „Hans Heiling“ in Regensburg. Foto: Jochen Quast

Allerdings kann sich Florian Lutz auch diesmal nicht von seiner Holzhammer-Methode befreien, mit der er dem Rezipienten einbleut, was er sagen will: Matthias Laferi erläutert als Bussiness-Jüngelchen ausstaffiert mit dem Mikro gegen die Musik, wie die Szenerie gerade mal wieder im kapitalismuskritischen Sinne zu verstehen sei. Und auch Konrad – der durch Krankheit angeschlagene Tenor Steven Ebel erinnert mit blonder Haartolle und Holzfällerhemd an das Fünfziger-Jahre-Idol James Dean – dröhnt in das musikalisch faszinierende Melodram mit der Flüstertüte hinein: „Macht kaputt, was euch kaputt macht“. Wenn dann wieder einmal die Raffgeier der oberen Klassen angesprochen sind, geht das Licht im Zuschauerraum an. Spätestens im zweiten Akt möchte man dem Furor des Regisseurs begütigend entgegnen: Wir haben’s kapiert!

Schade ist, dass sich Tom Woods als musikalisch Verantwortlicher auf solche Interferenzen eingelassen hat. Denn es geht nicht um den ungestörten „Musikgenuss“, sondern um das Erfassen der Qualität von Marschners Musik. Die erschöpft sich nicht in seiner oft beschworenen Stellung als „Bindeglied“ zwischen Weber und Wagner, auch wenn man auf Takt und Phrase hört, wo sich letzterer bedient hat, nicht ohne später Marschner zu schmähen. Aber wenn in der Ouvertüre die von der Bühne zurückkehrenden Besucher schwatzend ins Parkett trappeln, verkommt die Musik zum Begleitgeräusch. Und wenn das Melodram Gertruds durch blecherne Parolen zerdeppert wird, ist das nicht mehr die Dekonstruktion einer Schauerszene, sondern ein Entwerten der Komponente „Musik“ am Gesamtkunstwerk Oper.

Auch Adam Kruzels Art, den Hans Heiling zu singen, könnte man als anti-illusionistisch bezeichnen, würde man die technischen Probleme dahinter überhören. „An jenem Tag“, die wohl bekannteste Einzelnummer des Werks, ist wie einer Verlautbarung in einer Talkshow aufgefasst. Kruzel brüllt sein Bekenntnis zu einer leidenschaftlich-exaltierten Liebe heraus, deren bedrohlich-beengender Charakter entlarvt wird, wenn er seine Hände wie unabsichtlich um den Hals Annas legt. Kruzel ist kein Kavaliersbariton, er stemmt und röhrt, als gäbe er das schlechte Klischee eines Wagnersängers. Farbe, Nuance, Rhythmus sind nicht sein Ding: Für „Hans Heiling“ keine angemessenen Voraussetzungen.

Mit Michaela Schneider als Anna hat das Theater Regensburg mehr Glück: Ihre Stimme hat das dramatische Gewicht, um aus dem jungen, naiven Landmädchen eine selbst- und klassenbewusste Frau zu machen. Auf der anderen Seite fehlen ihren kraftvoll angesetzten Tönen Geschmeidigkeit und Lockerheit für den lyrischen Fluss. Theodora Vargas kalter, schneidender Sopran passt zum Rollenbild der Königin der Erdgeister: eine befehlsgewohnte Alpha-Frau, machtbewusst und knallhart im Sinne ihrer Realitätsauffassung. Dass Varga die Höhen in gellende, vibratodurchdrungene Kraftproben verwandelt, wirkt weniger überzeugend. Vera Egorova macht als Mutter Gertrud nicht nur stimmlich eine gute Figur. Der Regensburger Opern- und Extrachor ist von Alistair Lilley so sicher einstudiert, dass er homogen und sauber klingt, selbst wenn die Sängerinnen und Sänger über die ganze Breite des Rangs verteilt zu singen haben.

Das Dirigat des Abends lag in den Händen von Israel Gursky. Das Regensburger Orchester muss sich erst ein wenig sort

ieren, zeigt sich aber schnell aufmerksam für Marschners atmosphärische Farben und seinen Einsatz solistischer Holzbläser. Gursky profitiert offenbar von einer sorgfältigen Einstudierung, motiviert die Musiker aber hörbar, Verläufe klanglich zu entwickeln, sensibel abgestuft zu dynamisieren, ein unheimlich lauerndes Oscuro mit Beethoven’schem Pathos kontrastieren zu lassen. Die Tempi wählt er so, dass die Musik nicht schematisch, hastig oder – nach der anderen Seite – spannungslos verbreitert wirkt. Ein rundum überzeugendes Plädoyer für Heinrich Marschners Werk, das verständlich macht, warum „Hans Heiling“ bis in die Kriegszeit seinen Platz im Repertoire behaupten konnte.

Werner Häußner