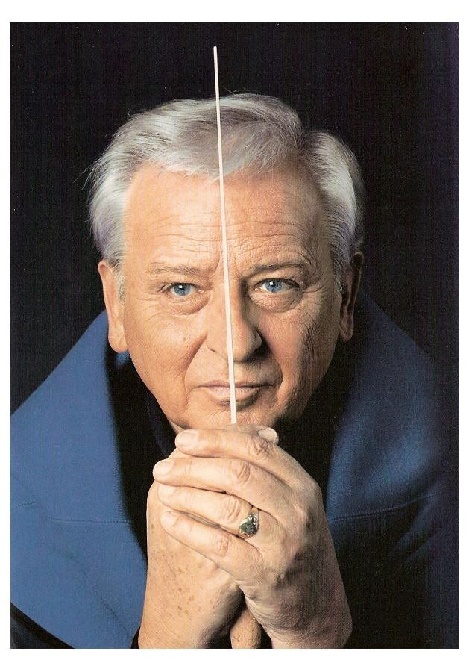

Ralf Weikert. Copyright: Archiv Ralf Weikert

Er ist einer der letzten großen Opern-Dirigenten seiner Generation. Ein großes Repertoire von 150 Opern und weit mehr mehr als 100 dirigierte Vorstellungen an der Wiener Staatsoper. Gastspiele in der ganzen Welt, ob MET oder Verona, Dirigent Ralf Weikert, hat an nahezu allen bekannten Opernhäusern dirigiert. Ebenso war und ist er gern gesehener Gast bei bedeutenden Orchestern, wie z.B. Berliner Philharmoniker oder die Dresdner Philharmonie.

Anlässlich seines diesjährigen achtzigsten Geburtstages im November sprach Ralf Weikert mit unserem Redakteur Dirk Schauß in mehreren Gesprächen ausführlich über sein Leben. Ralf Weikert und Dirk Schauß verbindet eine lange Freundschaft. Auf dieser Basis ergab sich ein außergewöhnlich aufschlussreicher und persönlicher Rückblick auf ein erfülltes Musikerleben.

DS:

Lieber Ralf, Du hast in Deiner langen Erfahrung als international erfolgreicher Dirigent alle bekannten Sängerinnen und Sänger verschiedener Generationen begleitet. Viele Sänger noch aus der sog. „Goldenen Zeit“. Ich denke da z.B. an meine erste Bühnen-Elektra in Frankfurt 1982. Es war die letzte Opernvorstellung, die Birgit Nilsson sang.

RW:

Oh ja, ich erinnere mich gut. Birgit Nilsson war eine reizende Person und eine große Sängerin.

DS:

Oder schauen wir auf die über 110 Abende, die Du allein an der Wiener Staatsoper dirigiert hast. Wer da im „Rosenkavalier“ nicht alles Deine Marschallin war: Leonie Rysanek, Gundula Janowitz , Gwyneth Jones oder Anna Tomowa-Sintov etc…

RW:

Richtig. Und in Zürich hatte ich sogar noch das späte Debüt von Edith Mathis als Marschallin.

Beginn – Hans Swarowsky

DS:

Schauen wir auf den Beginn Deiner Biografie. Du hast bei dem berühmtesten Dirigenten-Lehrer der damaligen Zeit, Hans Swarowsky, studiert. Viele Deiner Kollegen haben bei ihm studiert, wie z.B. Abbado, Metha oder Jansons. Doch für Dich war Swarowsky eine prägendere Gestalt. Du hast sogar an seinem aktiven Wirken Anteil genommen und warst u.a. auch bei dessen Aufnahmen von Wagners „Ring“ Ende der 1960ziger Jahre dabei. Wie war das damals?

RW:

Ja, das ist richtig. Es war in Nürnberg. Aber auch bei anderen Anlässen war ich dabei, als er z.B. „Mathis der Mahler“ in Dortmund dirigierte oder Konzerte beim WDR. Ich war damals in Bonn als musikalischer Chef engagiert und bin dann oft zu ihm nach Köln gefahren. Jede Minute mit Swarowsky war ein Gewinn!

In Sachen Musik war Swarowsky der gescheiteste Mensch im Wien des 20. Jahrhunderts. Es ist unvorstellbar, was dieser Mensch alles von sich gab. Und dazu sprach er immer druckreif, formulierte äußerst präzise. Er war ein so fesselnder Redner, es war alles tief begründet. Nur manchmal schweifte er ab, um dann sehr gezielt eine Pointe zu setzen. So vermied er, dass die Studenten in ihrer Aufmerksamkeit weg kippten.

Dazu hatte er eine zuweilen sehr scharfe Zunge gehabt, z.B. was Kollegen betraf. Nur bei Herbert von Karajan war er voll des Lobes. Es gab eine Bekanntschaft zwischen Swarowsky und von Karajan.

Swarowskys Tochter Gloria wurde zur gleichen Zeit geboren, wie eine der Töchter Karajans. Zu dieser Zeit probierte im Wiener Musikverein Leonard Bernstein Beethovens Missa Solemnis. In seiner großen Freude als Vater stürmte Swarowsky in den Musikverein auf Bernsteins Probe und rief: “Lenny stell Dir vor, ich habe eine Tochter!“ Bernstein probierte gerade das „Gloria“, drehte sich um und rief : “Dann soll sie Gloria heißen!“

DS:

Wie war der Unterricht bei Swarowsky? Hat er den Fokus auf ein bestimmtes Repertoire ausgerichtet?

RW:

Swarowsky hatte klare und sehr strenge Prinzipien: die Partitur ist die Bibel! Und wir haben nicht das Recht, etwas Persönliches da hinein zu geheimnissen. Er ärgerte sich furchtbar, wenn ein Kritiker schrieb, dass man zwischen den Zeilen lesen solle. Das sei der größte Unfug, so Swarowsky. Man sollte IN den Zeilen lesen, da steht nämlich alles drin!

Ein weiterer wichtiger Satz von ihm: “Willkür ist der Tod aller Kunst!“

Swarowsky hat uns Studenten vor allem die Wiener Klassik von der Pike auf vermittelt.

Besonders profund waren seine Kenntnisse in der sog. Wiener Schule, also Schönberg, Berg und Webern. Bei Schönberg selbst hatte Swarowsky auch studiert. Daher wusste er mehr über seine Musik als jeder andere.

Für mich war das prägend, darum liebe ich auch heute noch sehr die Musik von Alban Berg. Bei Schönberg geht es mir nicht ganz so.

Vor nicht langer Zeit habe ich seine Variationen für Orchester op. 31 dirigiert. Das ist eines der schwierigsten Orchesterstücke überhaupt, womit Furtwängler bei der Uraufführung in Berlin fürchterlich gescheitert war. Das Stück ist wahnsinnig schwer, was für Swarowsky jedoch kein Problem war.

Ich liebe allerdings mehr den Wozzeck oder das Violinkonzert von Alban Berg, beides habe ich oft dirigiert. Bei diesen Werken verdanke ich Swarowsky unglaublich viel.

DS:

Konzentrierte sich Swarowsky in seinem Unterricht auf die Dirigier-Technik?

RW:

Er sprach nicht viel über Technik. Ich erinnere mich noch sehr gut an meine Begegnung mit ihm bei einem Sommerkurs in Frankreich. Ich hatte ein Stipendium, deshalb war ich früh morgens zur Probe anwesend. Ich war der Einzige, der da war, denn meine Mitstudenten hatten am Abend zuvor reichlich gezecht. Swarowsky fragte die Musiker des Haydn-Orchesters, das für den Kurs zur Verfügung stand, wer denn überhaupt anwesend sei. Eine Cellistin deutete auf mich, so dass Swarowsky mich ans Pult rief mit Mozarts „Figaro“-Ouvertüre. Drei Stunden arbeitete er intensiv mit mir daran. Er korrigierte mich präzise oder hinterfragte meine Ideen. Nach und nach kamen dann die anderen Studenten eingetrudelt, doch Swarowsky ignorierte sie total. Es war für mich eine tolle Erfahrung.

Als wir wieder in Wien waren, hat mich Swarowsky immer wieder zu verschiedenen Anlässen mitgenommen, z.B. zu einem Essen mit dem damaligen Bauminister. Ich habe mich als junger Mann aus der Provinz in der Wiener Gesellschaft nicht recht wohl gefühlt. Aber Swarowsky hat mir da schnell die Scheu genommen.

Mit 25 Jahren wurde ich erste Kapellmeister in Bonn und habe Swarowsky dann oft bei seinen Gastspielen besucht. Nach Aufnahmen und Proben, die Swarowsky in Köln leitete, dachte ich, ich könne danach schnell wieder nach Bonn zurück fahren. Aber er reagierte immer mit einem „Gehen Sie bitte nicht weg!“. Er wollte nicht alleine sein und mit mir über Musik sprechen.

Als ich bei seinen „Ring“ Aufnahmen in Nürnberg war, wollte er mich unbedingt durch die Stadt führen. Er wollte mir die Schönheiten der Architektur und der Malerei zeigen. Er kannte einfach alles!

Und doch hatte er auch eine böse Zunge. Über Karl Böhm sagte er: “Sein Tristan aus Bayreuth, der ist ausgezeichnet. Ansonsten vergessen Sie ihn!“

Swarowsky war zu meiner Studienzeit auch als Dirigent viel gefragt. Während des Unterrichts kam manchmal der Orchesterwart der Hochschule herein und sagte: “Herr Professor, die Staatsoper ruft an und fragt, ob sie heute Abend den Palestrina dirigieren können?“ Er bat dann um die Partitur aus dem Archiv und entschuldigte sich, dass er den Unterricht abkürzen müsse, weil er sich nochmals die Noten ansehen wollte. Ein so schweres Werk, wie den „Palestrina“ auf Zuruf zu dirigieren, das konnte nur er. Aber er war kein Pultstar. Er dirigierte betont sachlich. Aber es war immer richtig.

Ich verdanke Hans Swarowsky unendlich viel. Er half mir auch immer wieder, Konzertengagements zu erhalten. Er kannte alle Welt in Wien und war auch befreundet mit dem damaligen Chef des ORF-Symphonieorchesters. Deshalb konnte er mich dorthin oft für Konzerte empfehlen.

DS:

Also war Swarowsky für Dich nicht nur ein wunderbarer Lehrer, sondern auch ein hoch engagierter Förderer?

RW:

Ich kann mir meine ganze Karriere ohne ihn gar nicht vorstellen. Er hat mir für den Anfang so viel Sicherheit gegeben. Es ging ihm um Klarheit am Pult und dass ich als Dirigent dem Orchester meine Vorstellungen eindeutig vermittle. Er wollte keine tanzenden Dirigenten, die eine Show am Pult aufführen. Das war für Swarowsky das Schlimmste. Er meinte dann nur, wenn man das macht, müssen man sich nur mal die Gesichter der Orchestermitglieder anschauen…..

DS:

Hat Dir Swarowsky viel Raum in Deiner Entwicklung als Dirigent gelassen oder wollte er mehr ein Abbild von sich selbst erzeugt sehen?

RW:

Nein. Ihm ging es immer nur um das Werk. Wenn man die Partitur negierte oder gar missbrauchte, dann wurde er wild. Ich musste meine musikalischen Entscheidungen als Dirigent immer ganz genau begründen. Hier haben wir wieder sein bekanntes Wort: “Willkür ist der Tod aller Kunst!“

DS:

Wenn ich die Aufnahmen von Swarowsky höre, dann fällt mir die Sachlichkeit seiner Interpretationen auf, vor allem bei seiner Einspielung mit den Brahms Sinfonien.

RW:

Er war sehr modern und immer an der Partitur orientiert, was auch seine anderen Schüler Abbado oder Metha respektiert haben.

Die profunde Konzentration auf das Wesentliche der Musik sehe ich auch bei dem von mir sehr verehrten Bernard Haitink realisiert. In meiner Zeit in Zürich hatten wir ihn für „Parsifal“ als Gastdirigent eingeladen. Bei einer der Orchesterproben sind mir die Tränen gekommen, so großartig war sein musikalischer Ernst in der Gestaltung der Partitur, ohne jedwede Äußerlichkeit. Ich habe ihn auch sehr wegen seiner Bescheidenheit geschätzt.

Nach einem Konzert in Zürich sagte ich zu ihm: “Maestro, für mich sind Sie einer der Größten“! Darauf antwortete er: “Ach, bleiben wir doch bescheiden!“

Haitink, Blomstedt und Jansons sind große Vorbilder, die ich oft im Konzert erlebt habe. Ich gehe sehr gerne in Konzerte.

DS:

Das ist eher ungewöhnlich.

RW:

Ich finde es sehr wichtig, weil man dadurch so viel lernen kann. Das habe ich auch stets meinen Studenten gesagt. Wenn ich allerdings bei meinen Unterrichts-Aufenthalten in Luzern im dortigen Konzertsaal Konzerte besuchte und am nächsten Tag gefragt habe, wer von ihnen im Konzert war, dann war es in der Regel niemand. Ich halte das für einen großen Fehler.

DS:

Swarowsky gab Dir eine ausgezeichnete Basis. War von Anfang an für Dich klar, dass Du Dich auf die Oper konzentrieren würdest?

Ralf Weikert. Copyright: Archiv Ralf Weikert

Karrierebeginn in Salzburg und Bonn

RW:

Das war zwangsläufig so. Denn eine Karriere beginnt in Europa normalerweise im Betrieb eines Opernhauses als Korrepetitor. Und so war es bei mir auch.

Es ging los als Korrepetitor am Landestheater Salzburg. Der damalige Opernchef Mladen Basič gab mir bereits in dieser Anfängerzeit öfter die Chance zu dirigieren. So dirigierte ich zu Beginn viel Operette und habe dabei viel gelernt, vor allem Flexibilität.

Dann ging ich zu Robert Schulz nach München, dem „Papst aller Agenten“ im damaligen Deutschland und dachte mir, dass er mich nach einem ersten Preis bei einem Dirigentenwettbewerb in Kopenhagen gut vermitteln könnte. Aber er bremste doch deutlich meinen Enthusiasmus und so fuhr ich wieder enttäuscht nach Hause.

Wenige Wochen später gab es dann doch Post von ihm mit der Anfrage für eine Stelle als erster Kapellmeister in Lübeck und in Bonn. Schulz riet mir zu Bonn, wollte aber nicht begründen, warum er mir das empfahl.

Der verschwiegene Grund war, dass der damalige GMD Hans Zender, im Begriff war, nach Kiel zu wechseln. Und so kam ich als erster Kapellmeister an die Bonner Oper mit ihrem Intendanten Dr. Karl Pempelfort. Er war ein richtiger Prinzipal und sehr clever. Als Zender das Haus verließ, durfte ich dessen Nachfolger werden und das mit 27 Jahren. Ich blieb neun Jahre in dieser Position und habe pro Jahr vier bis fünf Opern dazu gelernt.

Frankfurt

Nach einigen Jahren erhielt ich einen Anruf von der Oper Frankfurt, ob ich stellv. GMD und erster Kapellmeister an der Frankfurter Oper werden wolle. Ich habe lange gezögert, weil Frankfurt nicht unbedingt die Stadt meiner Träume war. Große Städte lagen mir einfach nicht.

Mein Probe-Dirigat in Frankfurt war Salome mit Anja Silja. Ich fragte Silja vor der Vorstellung, ob Sie an gewissen Stelle die großen Triolen ausgeschlagen haben möchte. Darauf sie: “Mich interessiert nicht, was Sie da schlagen. Schauen Sie nur, dass keine Nägel auf dem Bühnenboden sind, ich singe die Rolle ja barfuss!“

Ich dirigierte dann noch Nozze di Figaro auf Probe und dann meinte der neue Frankfurter GMD Michael Gielen, dass er mit meinem Engagement einverstanden sei. So ging ich für einige Jahre nach Frankfurt.

Das Verhältnis zu Michael Gielen war sehr seltsam. Wir wurden nie Freunde. Er hat mich allerdings respektiert und mir relativ viel Freiheit gelassen.

Gielen sagte, dass er nur Premieren dirigiere und ich könne mir aus dem sonstigen Repertoire die Stücke auswählen. Und so dirigierte ich erstmals Elektra, Meistersinger, Capriccio und Janačeks „Schlaues Füchslein. Ich hatte einen Fünfjahres-Vertrag, blieb aber nur vier Jahre.

DS:

Du hast viele sehr unterschiedliche Inszenierungsstile kennengelernt. Wie war das für Dich, als Du nach Frankfurt kamst, als es dort besonders progressive Inszenierungen gab?

RW:

In Bonn gab es zu jener Zeit das sog. „Regie-Theater“ nicht. Und so war Frankfurt erst mal ein Schock für mich. Mit der grässlichen Inszenierung der „Aida“ von Hans Neuenfels konnte ich gar nichts anfangen. Das war für mich nur abartig.

Mit Ruth Berghaus, die viel in Frankfurt inszenierte, habe ich später dann auch in Zürich gearbeitet, z.B. „Elektra“ und „Katja Kabanowa“, die auf ihre Art faszinierend waren. Mit dem „Freischütz“ von Berghaus konnte ich aber nichts anfangen. Sie kannte die zu inszenierenden Stücke außerordentlich gut und war keineswegs stur in der Zusammenarbeit.

Rein ästhetisch waren viele der Frankfurter Inszenierungen ein Schock für mich. Allerdings dirigierte ich in Frankfurt vornehmlich Repertoire.

Aber ich habe auch Premieren bekommen, wie z.B. „La Traviata“, „Das schlaue Füchslein“, „Ariadne auf Naxos“ oder „Capriccio“. Nach der Premiere von „Capriccio“ bedankte ich mich bei Michael Gielen, dass er das Stück auf den Spielplan angesetzt hatte. Darauf sagte Gielen in seiner schroffen Art: “Angesetzt? Geduldet habe ich es!“

Ich konnte damals, und auch heute ist es so, mit Kommunismus nichts anfangen. Im dritten Stock der Oper Frankfurt saß das, was wir „ZK“ (= „Zentralkomitee) nannten, denn in der Direktion der damaligen Zeit gab es fast nur Kommunisten. Ich habe es weitgehend vermieden, in den dritten Stock zu gehen, weil mir dieses Ideologisieren zuwider war. Mit dem Sängerensemble lief es sehr gut, das Orchester war seinerzeit etwas schwierig.

DS:

Wie ging es weiter?

Ralf Weikert. Copyright: Archiv Ralf Weikert

Salzburg und Zürich

RW:

Dann kam eine Anfrage für die Position als Chefdirigent des Mozarteum Orchesters Salzburg.

Eine reizvolle Offerte, zumal ich dann auch GMD des Landestheaters Salzburg wurde. In dieser Zeit machte ich bereits viele Gastspiele in Zürich, meistens im Belcanto Repertoire, Rossini und Donizetti.

Dann rief mich eines Tages Dr. Claus Helmut Drese an, der damalige Intendant in Zürich, und bot mir die GMD-Position nach dem Ausscheiden von Ferdinand Leitner an. Ich glaube, ich wäre sogar zu Fuß nach Zürich gegangen und sagte mit Freuden zu, musste nun aber früher aus meinem Salzburger Vertrag heraus.

Die Salzburger Presse fiel daraufhin über mich her. Man warf mir vor, Salzburg nur als Steigbügel für meine Karriere benutzt zu haben. Aber letztlich ist es mir nicht zum Vorwurf zu machen, wenn ein so bedeutendes Opernhaus anfragt. Da muss man einfach zugreifen.

So war ich dann neun Jahre Musikdirektor an der Zürcher Oper. Lange Jahre arbeitete ich mit Intendant Dr. Drese bestens zusammen, nach dessen Weggang an die Wiener Staatsoper kam der glücklose Christof Groszer aus Wiesbaden und schließlich Alexander Pereira.

Mit ihm habe ich dann noch vor meinem Ausscheiden die erste Spielzeit vorbereitet, u.a. die „Lohengrin“ Produktion von Robert Wilson mit Gösta Winbergh, Lucia Popp, Anja Silja und Matti Salminen. Das war insofern ein kurioses Ereignis, weil Wilson den Chor von der Bühne verbannen wollte! Und das bei einer solchen Choroper! Ich wollte das nicht und so wurde der Chor wie ein griechischer Fries auf die Bühne gestellt. Dazu musste er aber Pappschachteln über dem Kopf tragen, in die wir Augen-und Mundschlitze schnitten. Es war natürlich große Überzeugungsarbeit beim Chor nötig, um ihn dazu zu bringen, das zu akzeptieren.

Ralf Weikert. Copyright: Archiv Ralf Weikert

Dirigieren

DS:

Wie stehst Du zum Thema auswendig dirigieren? Machst Du einen Unterschied zwischen Oper und Konzert?

RW:

Konzerte dirigiere ich fast immer auswendig. Ich nehme mir immer sehr viel Zeit, meine Programme zu studieren. So richte ich mir auch immer wieder Partituren neu ein, gerade auch von Werken, die ich mehrfach dirigiert habe.

Man kann ganz anders Kontakt zu den Musikern herstellen, wenn man Orchester und Chor in einem Konzert anschauen kann. Allerdings ist das Auswendigdirigieren kein Qualitätskriterium. Ich lerne halt ziemlich leicht, andere tun sich da vielleicht etwas schwerer.

Solistenkonzerte dirigiere ich hingegen immer mit Noten. Denn mir ist es auch schon passiert, dass eine Pianistin durch ein läutendes Telefon herauskam. Mit der Partitur konnte ich alles gut in Ruhe wieder auf den Weg bringen.

Opern dirigiere ich immer mit Noten.

DS:

Kommen wir noch einmal auf Deine Zeit in Zürich zu sprechen. Du hattest seinerzeit viele neue Stücke angesetzt. So z.B. „Les Troyens“ von Berlioz.

RW:

Richtig. Ich erinnere mich gut an diese Produktion, die Jonathan Miller inszenierte, der kürzlich verstarb. Es war das eine wunderschöne Aufführung mit einem späten Debüt von Giorgio Lamberti als Aeneas. Mit ihm und der großartigen Ghena Dimitrova habe ich später auch Turandot in Torre del Lago beim Festival Puccini dirigiert.

DS:

War die „Ring“-Inszenierung von Drese Dein erster kompletter „Ring“?

RW:

Ja. Ich habe ihn danach noch mehrfach, u.a. in Helsinki in der wunderbaren Götz Friedrich-Inszenierung gemacht. Das damalige Opernhaus war gerade neu erbaut und Götz Friedrich fand heraus, dass sich dort durch die grandiose Technik viele besonders spektakuläre Effekte verwirklichen ließen.

Ich habe niemals einen solch intensiven und realistischen Feuerzauber auf der Bühne erlebt. Hohe Flammen rund um die ganze Bühnenscheibe! Nirgendwo sonst wäre das möglich gewesen! Es wurde sogar am Dirigentenpult unglaublich heiß!

DS:

Was für ein eindrucksvolles Bild! Aber auch in Zürich mit dem Bühnenbildner Ul de Rico muss es besonders gewesen sein oder?

RW:

Ich fand das sehr schön! Heute würde jeder sagen, ach, das ist ja altmodisch, aber damals gab es noch nicht so exzessive Auswüchse in den Inszenierungen. Die Bühne sah einfach großartig aus.

Außerdem hatten wir eine wundervolle Besetzung: Alfred Muff als Wotan, George Gray als Siegfried, Jeanine Altmeyer als Brünnhilde, Nadine Secunde als Sieglinde, Siegfried Jerusalem als Siegmund, Anne Gjevang als Erda, Heinz Zednik als Loge, Horst Hiestermann als Mime und natürlich Matti Salminen als Hagen.

Operngesang im Wandel

DS:

Lass uns über die Veränderungen im Operngesang sprechen. Wie hat sich die Qualität im Gesang im Laufe der Jahrzehnte verändert?

RW:

Wir haben heute einen großen Mangel an dramatischen Stimmen, selbst im jugendlich-dramatischen Fach gibt es zu wenig Sänger. Wenn ich mir überlege, wer früher alles gleichzeitig sang, natürlich auch vor meiner Zeit! Lorenz, Melchior, Suthaus, Hopf etc. Es gab so viele sehr gute dramatische Tenöre.

Die Sänger von heute singen zu viel und reisen ständig herum. Das ist nicht gut für die Stimme.

Auch bei den Damen ist es so. Früher hatten wir Birgit Nilsson, Kirsten Flagstadt oder Inge Borgk und Marta Mödl. Solche Sängerinnen gibt es nicht mehr.

Wenn ich sehe, wer da heutzutage nach oben kommt. Ein Sänger wie Klaus Florian Vogt ist überhaupt kein Heldentenor für mich. Die Stimmfarbe stimmt nicht für dieses Fach. Das klingt nach Tamino ohne Körperklang.

Wünsche

DS:

Lieber Ralf, Du hast ein sehr großes Opernrepertoire und hast auch vielfach seltene Werke dirigiert.

Welche Werke fehlen Dir? Was würdest Du noch gerne dirigieren?

RW:

Ich finde es sehr schade, dass ich die „Meistersinger“ nicht öfters dirigiert habe. Ich hatte sie seinerzeit in Frankfurt dirigiert, nahezu ohne Proben. Und wenn ich ehrlich bin: damit kann man die „Meistersinger“ nicht meistern.

Von daher hätte mich gerade dieses Werk noch sehr gereizt..

Dann hätte ich mir auch „Pélleas et Mélisande“ gewünscht, ein wunderbares Werk, aber auch problematisch.

Oder Jenufa.

Im symphonischen Bereich fehlt noch eines meiner Lieblingsstücke: die zweite Sinfonie von Gustav Mahler. Unvergesslich bleibt mir da ein Konzert mit diesem Werk bei den Salzburger Festspielen unter der Leitung von Mariss Jansons mit seinem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Das war so unglaublich eindrucksvoll. Besser kann man das nicht machen!

DS:

Hast Du auch die großen Orchesterwerke von Richard Strauss dirigiert?

RW:

Oh ja, fast alle, z.B. die „Alpensinfonie“. Da erinnere ich mich an eine besondere Geschichte.

Ich habe dieses Werk mit der Dresdner Philharmonie einstudiert. Da erhielt ich einen Anruf des damaligen Intendanten Kurt Horres von der Deutschen Oper am Rhein, ob ich in Düsseldorf für die „Parsifal“-Premiere an einem Sonntag kurzfristig einspringen könne. Ich sagte ihm, dass ich am Vorabend und am Sonntag der Premiere vormittags die „Alpensinfonie“ in Dresden zu dirigieren hätte. Darauf meinte er, dass das ja kein Problem sei, er könnte mir ein Privatflugzeug schicken, mit dem ich ja noch rechtzeitig nach Düsseldorf käme. Und so ließ ich mich auf das Abenteuer ein!

Ich pendelte zu den Proben zwischen Dresden und Düsseldorf hin und her, da ich neben den Konzertproben auch noch die Endproben zu Parsifal zu leiten hatte. Am betreffenden Sonntag ging es dann sofort nach dem Konzert in den Flieger und tatsächlich schaffte ich es noch rechtzeitig zum „Parsifal“. Aber nach der langen Vorstellung war ich wirklich erschlagen!

Was Horres übrigens nicht wusste: ich hatte „Parsifal“ noch nie dirigiert, wohl aber gut vorab studiert. Mein großes Glück war der sehr erfahrene Gurnemanz Kurt Moll, der mir an dem Abend sehr half und von dem ich unendlich viel gelernt habe.

Solche extremen Belastungen habe ich im Allgemeinen aber vermieden. Daher bin ich auch heute noch so gesund.

Vorbilder

DS:

Hattest Du Vorbilder, an denen Du Dich orientiert hast?

RW:

In der italienischen Oper war das für mich weitgehend Karajan. Seine „Bohème“ war unglaublich, welche Farben und welche Atmosphäre er zaubern konnte! Auch bei der „Tosca“. Ich mochte seine letzten Aufnahmen der Beethoven Sinfonien allerdings nicht so sehr, es klang alles zu glatt und oberflächenpoliert für mich.

Auch Fritz Reiner ist für mich ein fabelhafter Dirigent gewesen, vor allem bei Richard Strauss. Er ist ein absolutes Vorbild für mich!

Karl Böhm war eher kein Vorbild, obwohl ich ihn persönlich gut kannte. Er war es, der mir den 1. Preis beim Böhm-Wettbewerb überreichte. Sein Persönlichkeit blieb mir sehr fremd..

Sehr mochte ich auch Charles Mackerras, vor allem bei Janáček-Werken. Er konnte tadellos Tschechisch. Auch als Mensch war er reizend. Auch Carlos Kleiber, neben dem ich an der Met durch mehrere Spielzeiten dirigierte, habe ich sehr bewundert.

Hingegen konnte ich mit Georg Solti nichts anfangen! Das ist zwar instrumental sehr gut gespielt, weil er sehr gut probierte. Aber seine Interpretationen sagten mir nichts.

Sehr gerne denke ich auch an Vaclav Neumann, den ich zufällig auf einem Empfang in Salzburg traf. Dabei bot er mir an, sein damaliges Orchester, die Tschechische Philharmonie zu dirigieren. Und tatsächlich lud er mich kurz darauf ein!

Opernbetrieb im Wandel

DS:

Was hat sich am meisten im Opernbetrieb verändert?

RW:

Früher war das Ensemble wie eine Familie. Das gibt es kaum mehr. Wenn heute eine Probe zu Ende ist, verschwinden alle Beteiligten gleich, das gab es früher nicht. Wir saßen dann oft noch zusammen, es war irgendwie menschlicher.

Aber es gibt durch die Globalisierung oft auch sprachliche Barrieren, so dass manche Sänger sich in einem Ensemble abgehängt fühlen, weil sie nicht der deutschen Sprache mächtig sind.

Da viele Opernhäuser den Staggione-Betrieb bevorzugen, bleibt auch die Vielfalt auf der Strecke. Dadurch leidet die Flexibilität beim Orchester und bei den Sängern.

Natürlich ist eine komplette Vorstellungsserie leichter konsequent zu proben, was ein Vorteil sein kann.

Das Repertoire ist leider insgesamt sehr klein geworden. In meiner Zeit in Bonn haben wir viele Raritäten gespielt, so z.B. auch Opern von Delibes und Adam, sowie bis dahin fast unbekannte Opern von Donizetti. Oder auch die Oper „Sadko“ von Rimsky-Korsakoff mit Robert Schunk in der Titelrolle.

Schunk hatte für mich eine der schönsten Heldentenorstimmen.

Insgesamt fehlen die Persönlichkeiten. Die großen Stars waren immer zauberhaft und bescheiden, wie z.B. Nilsson, Caballé, Horne, Riccarelli oder Carreras. Oder die wunderbaren deutschen Sänger wie Kurt Moll und Hans Sotin.

DS:

Wie war Deine intensive Zusammenarbeit mit Alfredo Kraus?

RW:

Unsere Zusammenarbeit war wunderbar. Er war extrem professionell, dazu ein echter Herr.

Allerdings war er auch immer etwas distanziert. Dazu konnte ich nicht so recht verstehen, warum er kein Wort deutsch sprach, zumal sein Vater Österreicher war. Als Tenor wusste er genau, wie weit er in seinem Repertoire gehen konnte, darum sang er auch so lange Jahre auf allerhöchstem Niveau.

DS:

War es früher für einen Sänger leichter?

RW:

Nicht wirklich. Bereits in Bonn und in Frankfurt hatten wir viele Amerikaner im Ensemble. Die Ost-Europäer kamen erst später. So gab es auch manchmal Eifersucht im Ensemble.

Orchester

DS:

Du hast mit unendlich vielen Orchestern gearbeitet. Wie war Deine Erfahrung mit schwierigen Orchestern?

RW:

In meiner Jugend war es manchmal noch etwas schwieriger. Schwierig war es z.B.mit dem Konzerthausorchester Berlin. Der seinerzeitige Konzertmeister war auch Dirigent und schimpfte immer über meine Interpretation, nur weil er eine andere Auffassung vertrat. Da muss er seine Rolle verwechselt haben. Allerdings habe ich mit diesem ausgezeichneten Orchester sogar eine erfolgreiche Griechenland-Tournee gemacht.

Auch mit der Staatskapelle Dresden war es nicht ganz einfach, weil ich dort Rossini dirigiert habe, den sie nicht mochten. Die Musiker sagten mir, das sei nicht ihre Musik, sie spielten lieber Strauss und Wagner.

Mit dem MET Orchester habe ich sehr gerne musiziert. Sehr liebenswürdige Musiker und so flexibel. Viele Tourneen habe ich mit der Dresdner Philharmonie gemacht. Auch dieses Orchester mag ich sehr.

Aber ein absoluter Traum für einen Dirigenten sind die Wiener Philharmoniker. „Rosenkavalier“ mit diesem Orchester, den ich so oft in der Wiener Staatsoper dirigiert habe, war immer ein einziger Genuss.

DS:

Das sind besondere Erinnerungen. Daher muss ich noch einmal auf die letzte „Elektra“ von Birgit Nilsson zu sprechen kommen, die Du 1982 in Frankfurt dirigiert hast.

Wusstest Du vor der Vorstellung, dass es ihre letzte Bühnenvorstellung sein würde?

RW:

Nein! Keiner wusste es. Der Vorhang ging zu, wir gratulierten ihr und dann sagte sie: “Das war’s!“ und ich darauf zu ihr: “Ja, wundervoll war es!“ Sie sagte :“Das meine ich nicht. Das war meine letzte Vorstellung!“

Ich fragte sie, warum sie das denn tun wolle. Darauf sagte sie entwaffnend direkt. “Meint Ihr, ich will warten, bis das Publikum sagt, wann geht denn die alte Frau endlich von der Bühne?“

Es war so herrlich mit ihr. Eine grandiose Sängerin, die alles bestens kannte und konnte.

Sie war sehr nett und so bodenständig.

Pläne

DS:

Du kennst so viele Opern und hast zahllose Vorstellungen dirigiert. Bei welchem Werk hattest Du den Eindruck, noch nicht alles erzählt zu haben?

RW:

Vielleicht bei der „Frau ohne Schatten“!

Ich habe das Stück ziemlich oft dirigiert. Ein seltsames Werk, sehr verrätselt und vielschichtig. Auf mich wirkt es nicht aus einem Guss komponiert. Die klanglichen Unterscheidungen der verschiedenen Welten sind sehr herausfordernd. Da habe ich noch nicht alles gefunden, um diese deutlich von einander abzusetzen.

Grundsätzlich habe ich mich und meine Interpretationen jedesmal neu hinterfragt. Das ging mir bei allen Werken so, die ich oft gemacht habe so, z.B. „Fidelio“ „Le nozze di Figaro“ oder im „Don Giovanni“. Mozart hat Da Pontes Libretto genial in Musik umgesetzt. Seine Partituren verlangen unglaublich viel Wissen, intime Sprachkenntnisse und Sensibilität, was man mit den Sängern und auch mit dem Orchester stets neu erarbeiten muss.

DS:

Und sonst keine Wünsche hinsichtlich neuer Opern?

RW:

Ich habe in meinem Leben 150 verschiedene Opern dirigiert. Jetzt konzentriere ich mich fast nur noch auf meine Lieblingsopern, d.h. vor allem jene von Mozart, Richard Strauss und Wagner.

In deren Partituren entdecke ich jedesmal wieder Neues.

DS:

Wie sehen Deine Pläne für 2020 aus?

RW:

Ich freue mich darauf, im dänischen Ålborg den Lauritz Melchior Gesangswettbewerb musikalisch zu leiten.

Dann gibt es für mich noch zwei ganz besondere Ereignisse: im Beethoven-Jahr dirigiere ich in Korea „Fidelio“ und in Japan die 9. Symphonie in Osaka.

Somit beschäftige ich mich wieder sehr intensiv mit diesem gigantischen Meisterwerk und richte mir meine Partitur neu ein.

DS:

Lieber Ralf, für all Deine Pläne wünsche ich Dir viel Freude, Gesundheit und den gewünschten Erfolg!

Herzlichen Dank für unsere intensiven Gespräche.