Tim Theo Tinn: „Giuditta“ in München mit Önologie-, Weinlehre-Kriterien

Assemblage mit Potenzial oder Verschnitt? Kunst der Zusammenfügung oder schlechte Ausgabe, Abfall?

Stream Bayerische Staatsoper „Giuditta“ Spieloper von Franz Lehár (1932/33)

Fassung von Christoph Marthaler, Malte Ubenauf, mit Kompositionen von B. Bartók, A. Berg, H. Eisler, E. W. Korngold, E. Krenek, A. Schönberg, D. Schostakowitsch, I. Strawinsky, V. Ullmann und Dialogen aus Ö. v. Horváths „Sladek oder Die schwarze Armee“ (1928).

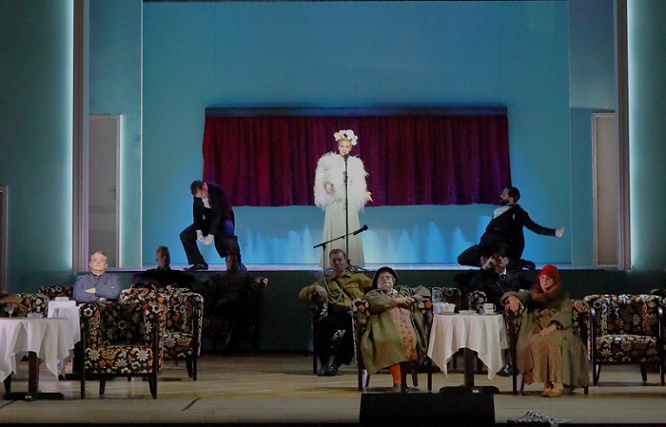

GIUDITTA © Wilfried Hösl Bis 2. Febr. 2022 Stream https://operlive.de/ , 27. Februar TV Arte, 22.45 Uhr

Überlegungen, die zur 2. Neuinszenierung der Ära des Intendanten Serge Dorny führten, dürften zukunftsweisend für die Revision derzeitiger Plattitüden vergreister Regie-Theater -Mausoleen (z. B. Kusej-Tosca, Wien.

Die Vita S. Dorny’s ist beeindruckend. Weltweit ist er einer der wenigen professionellen Chefs internationaler Theater-Boliden wie der Münchner Staatsoper, mit Stallgeruch von Jahrzenten. Der Plan am neuen Haus szenisch mit basaler Neuerung zu experimentieren, hoffentlich das Ende vom Regietheater einzuleiten, ist Segen.

Allerdings gibt es im Premieren – Kodex einer Bayerische Staatsoper ein Regelement: man erwartet eine repräsentative Referenzaufführung, bzw. zumindest eine Annäherung. Dem wollte man gar nicht erst entsprechen – beabsichtigt war ein szenisches Experiment mit ordentlicher Besetzung, die dann noch mit dem Tross der Schauspieler-Truppe des Regisseurs Marthaler überfrachtet war, die überproportional in dieser Musiktheater-Aufführung beschäftigt sind (werden mussten?)!

Hätte man der Zusammenfügung von „Giuditta und Sladek“ in Ankündigung und Organisation nötige Rechnung getragen, dürften auch positivere Bewertungen erfolgt sein. Es blieb die Headline „GIUDITTA“ Spieloper statt „Giuditta und Sladek“ Nummernreveue. Publikum (auch Kritiker) sind nicht immer Insider, sodass die Macharten des Regisseurs Marthaler auch keine breite Erwartungshaltung vorgaben.

Offensichtlich hat sich so kaum jemand die Bedeutung für historisch und zukünftige Musiktheater-Rezeption/Evolution dieser grundsätzlichen Ausrichtung als intellektuell-emotionalen Prozess angeeignet. Die Erwartungshaltung war eine andere. Mögen Andere die im folgenden Print-Medien – Pressespiel (s.u.) gespiegelten eindimensionalen Kompetenzen beurteilen.

Geliefert wurde eine dramaturgisch nicht durchgetaktete Aufführung, die unstrukturiert Kabarett-Variete-Nummern, auch mit klassichem Gesang, abspulte (Details, Nummernverzeichnis, Handlung, etc. s. Anhang) mit durchaus vergnüglichen Nettigkeiten, Petitessen, die halt keine Oper, keine Operette, kein Schauspiel sind, eher auf eine Kleinkunstbühne, ggf. Kabarett, gehören.

Inszenatorisch, dramaturgisch bewertet war es miserabel, ebenso das Bühnenbild einer talentfreien Dame mit immerwährenden jahrzentelangen ergrauten Eigenplagiaten aus den 50/60 Jahren des letzten Jahrhundert. Auch so ein Faszinosum aktueller Musiktheater Realität, die uns nun auch Ostern in Salzburg den „Lohengrin“ antun wird.

Handlungen (Giuditta und Slavek) wurden bagetellisiert bzw. entkörpert, dienten nur noch als loser Faden für die Nummernfolge. Wobei nur ein Slavek-Moment in die Giuditta eingepflanzt wurde (s.u. Anhang: roter Texteneinschub). Aber es waren halt viele gute Nummern.

Unbestreitbar gab es eine Variante von Musiktheater, die einem premierengewohnten Opern – Publikum mit Anspruch auf repräsentative Referenz nicht genügen kann. Die Haupt-Bühne der Staatsoper war das falsche Biotop. Es gab Kleinkunst in allen qualitativen Abstufen – von miserabel bis ….

Hier wäre z. B. eine Wiederbelebung der alten Marstall-Staatsopern-Tradition aus den 90’er Jahren, die damals vom Assistenten Lehberger unter Sawallisch und Jonas „an die Wand gefahren“ wurde, ganz wundervoll.

In Medien wird S. Dorny als Synonym für innovatives Musiktheater gehandelt, während andernorts vielfach bisher unkünstlerisch Tätige die Intendantenetagen erobern, ohne Erfahrungs-/beruflichen Hintergrund nun künstlerische Leitungsfuntionen ausüben. So kann man davon ausgehen, dass dort Repertoire und Gegebenheiten verwaltet werden. Kreativer, erfahrungsgeprägter Zugang zu Weiterentwicklung???

Wir Menschen könnten bald im zunehmenden Erkennen der Quantenenergien, nur mit humanem Empfinden (ohne Digitales, EDV oder Mechanik), immer schon latent vorhandene Energetik (s. 6. Sinn), verinnerlichte Fähigkeiten mental geöffnet haben, nun bekannte energetischen Kräfte (s. z. B. Mikro-, Makro-Kosmos) unserer Gedanken und Empfindungen/Emotionen selbstverständlich als vitales Vermögen (wie Atmen, Sehen, Hören) nutzen. (s. z. B. Doppelspalt- Experiment, Bewustsein und Materie).

So könnten bald kein Lügen mehr möglich sein (s. TTT Pseudologia phantastica in theatrum musicum), weil auch Lügen energetische Exkremente (es gibt ja schon mechanische Lügendedektoren) ausscheiden, die erkennbar werden. D. h. ganz simpel: bisher oft bestehende „Witterung“ erhält durch simples Bewußtsein der Quantenenergien Fundament. So werden mögliche Unsäglichkeiten eines Gegenüber sofort offenbar wie ein Furz.

Zu den 5/6 Sinnen kommt also bald Erkenntnis durch verinnerlichte energetische Kraft, ohne jedes akademische Training, nur durch erweitertes Bewußtsein unserer Menschseins, das wird nur eine Frage der Erkenntnis – jeder wird seine eigene Genialtität schaffen können, wenn er will – oder nicht – wenn er nicht will. Ich sage: also meine Quantenenergetik, dann mach mal! Und unser Empfindungshorizont öffnet sich! Wir Menschen erkennen einfach eine weitere Dimension unseres Sinnlichen – über 5./6. Sinne hinaus. Wer will muss nur wollen.

Einen jungen Menschen ohne Musiktheater Faible habe ich zur TV – Übertragung der neuen Wiener Tosca überredet und der Ehrliche hat mir danach etwas verunsichert Vorwürfe gemacht. Er hat vorher im Opernlexikon gelesen und stellte mir Fragen in rationaler Würdigung, die rational keine Antwort finden, den Zugang zum „verbogenen Blödsinn“ verleiden. Die Musik hat ihn erreicht, allerdings konnte er durch Ablenkung falscher Szene nicht „eintauchen“. Er fühlte sich hinsichtlich des kognitiv gerade Angelesenem, der emotionalen Aufnahme der Musik und der artikulierten Inhalte der Protagoniten verwirrt, verunsichert und beschwindelt. So will man also junges Publikum erreichen?

Montage diverser dramatischer Vorlagen zu einem Ganzen sollte erweiterte Musiktheatralik als Variante anfeuern können. Entscheidend bleibt, dass keine Dramen dekonstruiert (s. Regietheater) werden, sondern Aufbau werkimmanenenter Elemente in neuer Statik zu erweiterten Sichtungen führen, – also Sequenzen aus Bestehendem Komplexeres im Themenkontext offenlegen.

Die in München montierten Dramen „Giuditta“ und „Sladek“ wurden nicht entkernt. „Giuditta“ ist als Lehars Spätwerk von stereotypen Elementen des Komponisten getragen, mit nur einzelnen Nummern („Freunde, das Leben ist Lebenswert! u. a.) bedingt erfolgreich, „Sladek“ (Inhaltsangabe s. Anhang) weitgehend unbekannt, beide voller reizvoller Elemente (u.a. Liebespaar, Militarismus, Krieg).

So erwüchse auf alten Fundamenten prosperierende Intensivierung: Wurzeln treiben neue Blüten, ausbalancierter und finessereicher in extremer Dichte, produzieren neue Kraft, Substanz und Potential (s. Kriterien Önologie, Weinlehre – hat was von Theater).

Man muss nun grundsätzliche dramaturgische Ansätze und Bühnenrealisierung unterscheiden – ersteres hat ein Intendant mit zu verantworten. Die münchner Absicht ist achtbar und könnte Ausweg aus dem bekannt vertrackten Sackgassentheater schaffen.

Ketzerisch: offensichtlich ist die Münchner Staatsoper die Premiere schon im Bewußtsein eines durchaus erfolgreichen Experimentes eingegangen, halt eines Ergebnisses, dass Kontraindikationen zukünftigen Tuns aufzeigt. Ein Versuch, eine Untersuchung, beweisend oder widerlegend, hat geklappt: Abstruses von Dilletanten (Regie und Szene) sind in der Ausprägung untauglich, geben aber grundsätzlicher Ausrichtung Raum.

Kundgegeben (https://www.staatsoper.de/stuecke/giuditta Beschreibung/Inhalt) wird das Tun des Regisseurs als „launisch“ (negativ, unbeständig unberechenbar,grundlos unzufrieden, nörgelnd, meckernd, zeternd).

Ernsthaft: vermutlich meinte man „launig“ (gut gelaunt, geistreich, witzig aufgeschlossen, mitteilsam, freundliches, einfühlsam), für behauptet Kauziges. Da haben also Hundertschaften seit mind. 8 Wochen gepennt, incl. offenkundig recherchefreier Kritiker, Mitarbeiter des Intendanten etc. Diese Oberflächlichkeit wirkt prägend.

Das Ergebnis bestätigt die Überlegungen weiterzuführen, unbedingt mit sorgfältigeren Weiterungen bei der Umsetzung. (Konfuzius: „Der Weg ist das Ziel!“) Der Anfang ist gemacht! Es gab über alle Jahre immer mal solche Unterfangen, J. Strauss hat so „Wiener Blut“ geschafften. Die Hofffung besteht nun in konsequentem zukünftigen Tun.

Pressespiegel belegt nötige zukünftige Kontraindikatikon: „Diesmal kam der erhoffte Musenkuss noch vom Pferd!“ (Pferdekuss: massive Gewalteinwirkungen bis zu Organ-Störungen).

BR Klassik: „… schmerzt das ständige Abbrechen des Lehár’schen Melodienflusses, … distanzierte Kühle, die sich über den gesamten kopflastigen Abend legt … lautstarker Protest gegen das Regieteam.“

Süddeutsche: … tumultös … Beifall lau … Marthaler und sein Team werden tüchtig ausgebuht …

Merkur: …das stimmt aus vielen Gründen nicht. Marthaler, größter, …mittlerweile arg routinierter Stückeschrauber … Theaterpromenadenmischung, „Nicht schon wieder“, Handlung … kaum gezeigt, sondern erledigt, (bewusst?) inszenierte Lähmung, Unmut, heftige Buhs

AZ: Flop mit Ansage, triebgesteuerten Männerfantasie aus der Mottenkiste, Hauptproblem des Abends ist die halbherzige Dramaturgie, … Sphäre der ästhetisierenden Verharmlosung. Warum … wenn man dieser Mittelmeer-Schmonzette nicht wirklich traut? … wirkt diese Dramaturgen-Etüde gegenüber der Gattung hochnäsig.

Welt: kreiselt einer, … nur noch starrsinnig um sich selbst, kann aus seiner einst ästhetisch prägenden Masche einfach nicht mehr heraus. … nervt es halt inzwischen allzu oft. … humorlos als ostentative Demonstration gegen Entertainment … röchelnd unter ein starrsinniges Theoriegerüst gepflügt, viel Dramaturgengeschwurbel, nur Mätzchen, billige, langweilende Denunziation

Die o. a. Kriterien für die Möglichkeiten erweitertender Musiktheatralik sind im weiten Kritiker – Kreis offensichlich unbekannt.

Allerdings verweigert mir die Bayerische Staatsoper die Akkreditierung, gem. Presserecht rechtswidrig, aufgrund meines Rufes konsequent handlwerklich dramaturgische Inszenierungmerkmale in jeder Qualität aufzuzeigen, obwohl ich presserechtlich vom deutschen Presserat akkreditiert und gem. Presseausweis zugelassen bin. Somit bin ich als Pressevertreter nach § 4 LPG legitimiert. Die Bayr. Staatsoper ist rechtlich als öffentlich rechtliche Körperschaft ausgewiesen, unterliegt der rechtlichen (im Grundgesetz fußenden) Pflicht „der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe dienenden Auskünfte“ zu geben, und zwar gem. LPG § 4.3 in Gleichbehandlung aller Presse- und Medienunternehmen. Bei mir wollen sie das nicht!

Tim Theo Tinn 30. Jan. 2022

TTT ‘s Musiktheaterverständnis will keine Reduktion auf heutige Konsens- Realitäten, Yellow-Press (Revolverpresse) – Wirklichkeiten in Auflösung aller konkreten Umstände von Ort, Zeit und Handlung. Es geht um Parallelwelten, die einen neuen Blick auf unserer Welt werfen, um visionäre Utopien, die über der alltäglichen Wirklichkeit stehen – also surreal (sur la réalité) sind. Menschenbilder müssen im psychsozialen Sein belassen werden. Musikalisch determinierte Charaktere sind irreversibel. Neues soll geschaffen werden, aber expliziert Neues in allen Dimensionen, visuell, auditiv, dramatisch. Regietheater entstellt, wenn damit Genial-Auditives und Worte der Bedeutungen enthoben, unstimmig werden, ist damit nicht neu sondern falsch. Irriges Ideengeplänkel eliminiert Gesamtkunstwerke.

Profil: 1,5 Jahrzehnte Festengagement Regie, Dramaturgie, Gesang, Schauspiel, auch international. Dann wirtsch./jurist. Tätigkeit, nun freiberuflich: Publizist, Inszenierung/Regie, Dramaturgie etc. Kernkompetenz: Eingrenzung feinstofflicher Elemente aus Archaischem, Metaphysik, Quantentheorie u. Fraktalem (Diskurs Natur/Kultur= Gegebenes/Gemachtes) für theatrale Arbeit. (Metaphysik befragt sinnlich Erfahrbares als philosophische Grundlage schlüssiger Gedanken. Quantenphysik öffnet Fakten zur Funktion des Universums, auch zu bisher Unfassbarem aus feinstofflichem Raum. Glaube, Liebe, Hoffnung könnten definiert werden). TTT kann man engagieren.

Anhang:

LIEDER IN REIHE DER VERWENDUNG, FASSUNGEN BAYERISCHE STAATSOPER

DIE HEIMAT (1940)

aus Hollywood Liederbuch

Musik: Hanns Eisler

Text: nach Friedrich Hölderlin

FIEBER (Auszug) (1915)

Nr. 5 aus der Tondichtung Aus eiserner Zeit für Stimme und Orchester

Musik: Franz Lehár

Text: Erwin Weill

WO HAST DU ALL DIE SCHÖNHEIT HERGENOMMEN (1939)

aus den Fünf Liebesliedern nach Texten von Ricarda Huch

Musik: Viktor Ullmann

Text: Ricarda Huch

GEWITTERREGEN (1912)

aus den Fünf Orchesterliedern nach Texten von Peter Altenberg

Musik: Alban Berg

Text: Peter Altenberg

Béla Bartók

DER WUNDERBARE MANDARIN für Orchester (Ausschnitt), Konzertfassung (1928)

JA! O JA! (1910-1913)

aus Die Glückliche Hand op. 18

Musik und Text: Arnold Schönberg

HIER IST FRIEDEN (1912)

aus den Fünf Orchesterliedern nach Texten von Peter Altenberg

Musik: Alban Berg

Text: Peter Altenberg

DU KANNST DICH ZURÜCKHALTEN VON DEN LEIDEN DER WELT (1937 / 38)

aus 5 Lieder nach Worten von Franz Kafka op. 82 Nr. 4

Musik: Ernst Krenek

Text: Franz Kafka

Igor Strawinsky

WALTZ-CODA aus JEU DE CARTES, Ballett in drei „Runden“ (1936)

Dmitri D. Schostakowitsch

TANGO. KOSOLKOVS TANZ MIT FREUNDEN aus dem Ballet THE BOLT op. 27 für Orchester (1931)

GLÜCK, DAS MIR VERBLIEB (1912)

aus Die tote Stadt op. 12

Musik: Erich W. Korngold

Text: Paul Schott

ÜBER DEN SELBSTMORD (1939)

aus Hollywood Liederbuch

Musik: Hanns Eisler

Text: Bertold Brecht

COME AWAY, DEATH (1937)

aus Songs of the Clown op. 29

Musik: Erich W. Korngold

Text: William Shakespeare

Gideon Klein

STREICHTRIO Es-Dur, 2. Satz Lento (Anfang) (1943)

Dmitri D. Schostakowitsch

III. FRAGMENT (LARGO) aus FÜNF FRAGMENTE FÜR ORCHESTER op. 42 (1935)

Handlung original (s. Operetten – Lexikon) Giuditta

In Süditalien und Libyen, um 1930

Die mit dem wesentlich älteren Manuele verheiratete Giuditta langweilt sich in ihrer Ehe. Ihre Mutter, einst eine gefeierte Tänzerin, hat ein feuriges Temperament vererbt. Giuditta möchte aus ihrer Ehe ausbrechen und verliebt sich in den jungen Offizier Octavio. Als Octavio nach Nordafrika versetzt wird, verlässt sie ihren Mann und nimmt mit Octavio das nächste Schiff nach Libyen. In einer Villa am Meer genießen Giuditta und Octavio das Leben. Als Octavio wieder den Marschbefehl erhält, versucht Giuditta, ihn zu erpressen, indem sie droht, nicht auf ihn zu warten, wenn er sie jetzt wieder verlasse. Im Zeltlager in Nordafrika hat Octavio Liebeskummer und überlegt, zu desertieren. Schließlich aber siegt bei Octavio die Vernunft und er tritt den Marschbefehl an. Giuditta hat inzwischen als Tänzerin eine Anstellung in einem Nachtlokal in Tripolis gefunden und führt ein ausschweifendes Leben. Sie gibt sich auch zahlreichen Männerbekanntschaften hin. Als Octavio nach fünf Jahren seine militärische Laufbahn beendet, findet er Giuditta in dem Etablissement. Seine Hoffnung, er könne seine frühere Liebe wieder für sich gewinnen, erfüllt sich aber nicht. Octavio arbeitet als Barpianist in einem europäischen Luxushotel. Die von einem Herzog begleitete Giuditta kommt ebenfalls in diese Bar. Ihre Leidenschaft zu Octavio entflammt plötzlich erneut, doch der ist jetzt ein gebrochener Mann und will nichts mehr von ihr wissen.

Handlung Marthaler-Adaption/Umarbeitung (rot: Sladek- Passage)

Hauptmann Octavio und sein Leutnant Antonio warten in einer südeuropäischen Hafenstadt auf die Abfahrt ihres Schiffes. Sie sind nach Afrika abkommandiert und genießen die letzten Stunden in der Heimat.

Zufällig erscheint Giuditta am selben Ort. Die junge Frau, die sich in der Ehe mit ihrem Mann Manuele eingeengt empfindet, träumt von einem anderen, aufregenderen Leben. Octavio ist hingerissen von Giuditta und lädt sie ein, mit ihm nach Afrika zu reisen. Giuditta, die sich zu Octavio hingezogen fühlt, ergreift die Gelegenheit: Sie verlässt ihren Mann und geht mit Octavio. In derselben Stadt wie Giuditta leben Anna und der Soldat Sladek. Anna möchte ihren Freund davor bewahren, Mitglied einer Geheimarmee zu werden und droht den Kameraden (unter ihnen Octavios Leutnant Antonio), den Plan von der Geheimarmee auffliegen zu lassen. Ihr Vorhaben kommt einem Todesurteil gleich, denn Sladeks Kameraden fühlen sich von ihr bedroht. Sladek selbst lässt sich von der Ideologie der Gruppe vereinnahmen und verrät Anna. Nach ihrem anfänglich glücklichen Leben in Nordafrika muss Hauptmann Octavio in den Kampf gegen Aufständige in den italienischen Kolonien aufbrechen. Trotz Giudittas Bitten, sie nicht allein zu lassen, entscheidet er sich dagegen, für sie zu desertierten. Giuditta verlässt ihn und sucht ihr Glück als gefeierte Tänzerin in den Bars der wohlhabenden Gesellschaft. Als Octavio aus der Kriegsregion heimkehrt, sucht er im Etablissement Alcazar nach Giuditta. Er wird Zeuge, wie sie mit dem reichen Lord Barrymore das Tanzlokal verlässt und schwört enttäuscht seiner Liebe zu Giuditta für immer ab. Jahre später begegnen sich Giuditta und Octavio wieder. Giuditta hat von seinem Besuch im Alcazar nie erfahren und möchte ihren ehemaligen Geliebten zurückgewinnen. Doch Octavio reagiert kalt und weist Giudittas Annäherung zurück. Resigniert gehen beide getrennte Wege.

Ergänzungen:

Statt die vorhandenen, wenn auch einfach strukturierten, durchaus differenziert beleuchtbaren psychosozialen Konflikte der „Giuditta“ zu vertiefen, werden diese zu purer Drollerie noch weiter verniedlicht und erhalten einen ebenso flachen zusätzlichen Handlungsfaden aus „Sladek“ (einem Drama mit ursprünglich enormer psychosozialer Tiefe) in gleicher dramatischen Tiefe, musikalisch sind es nette Gegensätze aus anderen Genres, warum nicht – verwässert aber einen möglichen Handlungsfaden, alles wird statt stringentem Ausloten zu verwässerter Ambitionslosigkeit in ergebnislosem Bemühen, in artifizieller (übertrieben künstlich, aufwendig unecht, unnatürlich) Ahnungslosigkeit von Regisseur und Bühnenbildnerin. Es bleibt eine nette Nummernrevue, wenn man dazu aufgelegt ist.

“Sladek oder die schwarze Arme“ (1923)von Ödön von Horvath(1901/38) zur Uraufführung

„Sladek ist als Figur ein völlig aus unserer Zeit herausgeborener und nur durch sie erklärbarer Typ; er ist, wie ein Berliner Verleger ihn einmal nannte, eine Gestalt, die zwischen Büchners Wozzeck und dem Schwejk liegt. Ein ausgesprochener Vertreter jener Jugend, jenes ‚Jahrgangs 1902‘, der in seiner Pubertät die ‚große Zeit‘, Krieg und Inflation, mitgemacht hat, ist er der Typus des Traditionslosen, Entwurzelten, dem jedes feste Fundament fehlt, und der so zum Prototyp des Mitläufers wird. Ohne eigentlich Mörder zu sein, begeht er einen Mord. Ein pessimistischer Sucher, liebt er die Gerechtigkeit … ohne daß er an sie glaubt, er hat keinen Boden, keine Front.“[1]

s. Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Sladek,_der_schwarze_Reichswehrmann

…., wobei die politischen Entwicklungen in der Weimarer Republik den historischen Hintergrund des Stücks darstellen. Damals bildete sich unter der extremen, durch steigende Arbeitslosigkeit und Inflation hervorgerufenen Armut, die auch die Mittelschicht betraf, ein geistiges und politisches Klima heraus, in dem Nationalismus, Militarismus, Hass und Fanatismus blühten, und der Boden für den Aufstieg des Nationalsozialismus bereitet wurde Sladek ist ein junger Mann, ohne Ausbildung, ohne Arbeit und ohne Familie. Ein einsamer Mensch, der viel nachdenkt, und der auch überzeugt ist, dass man selbstständig denken sollte. Früher war er Spartakist, nun aber tritt er – ein Opfer von ideologischer Konfusion, Propaganda und Terror – in die Schwarze Armee ein. Dabei handelt es sich um eine parastaatliche, geheime Nazi-Organisation, die jeden Funken freies Denken für schädlich hält, die Demokratie zersetzen will, eine „nationale Diktatur“ verspricht, auf den Krieg schwört und die jeden, der anderer Meinung ist, als Verräter brandmarkt. Charakter dar, der sich danach sehnt, irgendwo dazuzugehören, an etwas zu glauben, sich an irgendeinen Sinn zu klammern, ein „höheres Ziel“ zu verfolgen. Und als seine existenzielle Ratlosigkeit immer größer wird, bemüht er sich, zu erklären, zu rechtfertigen, aufrecht zu bleiben, nicht klein beizugeben. verschiedenen Ideologien (parallel zu Sladeks Erzählung verläuft die Geschichte des Pazifisten Franz) mit den dazugehörigen Elementen wie Rhetorik, Propaganda, Anpassung, Widerstand und Verurteilung. Der Autor konzentriert sich auf die Ausbreitung der faschistischen Ideologie und die Untergrundtätigkeit faschistischer Gruppen. Dabei beleuchtet er auch die Rolle der Staatsmacht, die zunächst die Tätigkeit der Schwarzen Armee unterstützt und sie später durch Gewalt zur Auflösung zwingt und ihre Mitglieder vor Gericht bringt. Zugleich hebt er den psychologischen Hintergrund der Figuren, die Gründe, die sie zum Handeln bewegen, ihre Widersprüche, ihre inneren und äußeren Konflikte hervor. Beziehung zwischen dem Einzelnen und der Gruppe, das Problem der Identität, des Bewusstseins, der individuellen Verantwortung.

TTT