MAINZ/Staatstheater: ADRIANA LECOUVREUR

12.11. 2021(Werner Häußner)

Copyright: Andreas Etter

Adriana stirbt. Sie stirbt einen der am meisten verspotteten Tode der Operngeschichte, vergiftet durch Blumenduft. Doch jenseits dieses Verdachts, den ihr Vertrauter, der ewig verliebte und nie erhörte Michonnet äußert, stirbt Adriana wie eine aus Isolde und Violetta verschmolzene Frau: „Entfernt euch, Sterbliche“, ruft sie in der gehobenen Sprache des Dramas. „Melpomene bin ich!“ Und dann erglüht in delikatesten Klangvaleurs die Vision des schmerzbefreienden Lichts, dem die Seele wie eine müde weiße Taube entgegenfliegt. Verklärung, entsetzte Ausrufe der zurückgelassenen „Sterblichen“, Ende. Die Krämpfe des Schmerzes (Violetta) sind vorbei, der Flug führt in des Welt-Athems wehendes All (Isolde).

Die große Schauspielerin, niedrige Magd der Kunst, die ihre existenziellen Lebensäußerungen in der Sprache der Bühne von sich gibt: Sie verwandelt sich in die griechische Muse der Tragödie. Im Tod kommt sie endlich zum Kern ihrer Existenz. Sie dient nicht mehr dem Theater, sie ist das Theater selbst. Am Staatstheater Mainz hat der Bühnen- und Kostümbildner Gianluca Falaschi in seinem Regiedebüt versucht, diesen Weg nachzuschreiten. Mit einer schier endlosen Parade kreativen Überschwangs in kostbaren Kostümen beschwört er die „goldene Ära“ Hollywoods, von den Turbanen und Federgestecken der Damen bis zu mondänen Glitzerwelt der großen Shows und Varietés. Luxuriöses Ambiente für die Diven des Films und des Theaters.

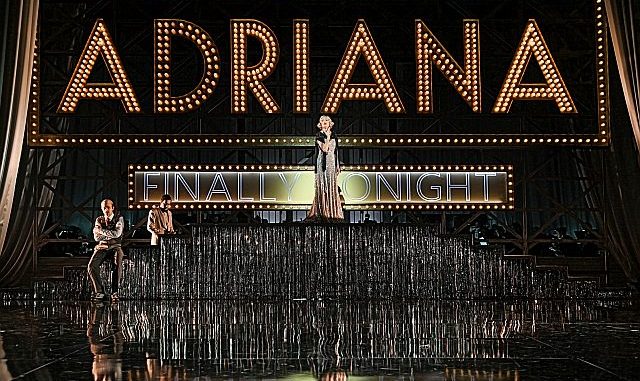

Die Pailletten-Orgie des dritten Akts von Francesco Cileas „Adriana Lecouvreur“ löst die Konturen der Körper auf in verfließenden funkelnden Farben, die wie große Amöben durch die Szene irrlichtern – ein überwältigender visueller Effekt. Adriana spricht ihren weihevollen Monolog aus Racines „Phèdre“ in ahnungsvoll-dunkler Deklamation, kehrt in der Apotheose des Glamours zu schlichter Eindeutigkeit zurück. „Adriana finally tonight“ verkündigen riesige Leuchtbuchstaben wie in der Theaterwerbung der dreißiger Jahre am Broadway. Stimmt. An diesem Abend wird Adriana sie selbst.

Dennoch, bei aller szenischen Faszination: So ganz gelungen ist dieses Regiedebut noch nicht. Falaschi zieht das Thema von Kunst, künstlicher Welt und künstlerischer Existenz nicht konsequent genug durch. Die Scheinwerfer und Kulissenteile auf der Bühne des Staatstheaters schaffen zu wenig eindeutige Räume. Das war wohl beabsichtigt, der Stringenz eines Gedankens dient es nicht. Und der Schluss, in dem Adriana wie eine resignierte Norma Desmond wirkt, hätte einen verdeutlichenden Zugriff nötig. Immerhin spricht Falaschi aber das große Thema des Theaters an, in dessen sinnlicher Erörterung Cileas Oper nicht der schlechteste Beitrag ist.

Mainz hat aus der Corona-Not eine Tugend gemacht und das Orchester – um die Abstände zwischen den Musikern zu garantieren – auf die Hinterbühne gesetzt. So wirkt das Geschehen vorne noch eindrücklicher wie eine Show, aber der Musik ist nicht der beste Dienst erwiesen. Zwar kommen die atmosphärischen Meriten von Cileas apart parfümierter Partitur durchaus zum Tragen, aber die Stellen glitzernder Brillanz bleiben stumpf. Details verschwimmen, obwohl sich Dirigent Daniel Montanè engagiert für Cileas Musik einsetzt. Das Philharmonische Staatsorchester freundet sich mit dieser mal melodramatisch direkten, mal impressionistisch verschleierten, bisweilen auch buffonesk beweglichen Sprache auf hohem Niveau an. Auch wenn bei Cilea der Zeitgeist mit der verführerischen Hand Giacomo Puccinis und dem herben Pathos Alfredo Catalanis winkt, bleibt die geschmeidige, weich geführte, aus deliziösen dynamischen Nuancen gewirkte Musik etwas durchaus Eigenes.

Die Besetzung der Hauptrollen in Mainz bewegt sich in dem Souterrain, aus dem man heute auch an großen Häusern den anspruchsvollen Partien dieser Zeit gerecht zu werden versucht. Nadja Stefanoff ist eine in Auftreten und stimmlicher Passion hinreißende Adriana. Aber für die subtilen Pianissimo-Linien, das sphärische Verlieren des Klangs ist ihr dunkel getönter Sopran ein ganzes Stück zu erdig. Den großen Ton projiziert sie satt und glanzvoll in den Raum. Die mörderisch schweren, nur mit einer sicheren Tiefenatmung und perfekter Kontrolle zu bewältigenden Piani jedoch gelingen nur bedingt: Stefanoffs Stimme braucht einen gewissen Level an Lautstärke, um anzuspringen.

Warum man die Fürstin Bouillon stets mit Röhren aus den Derivaten der einst berühmten russischen Schule besetzen muss, ist ein Rätsel. Sanja Anastasia schleudert dem Publikum schon beim ersten Auftritt ihr Vibrato um die Ohren und bleibt dabei, dass die gedemütigte Gattin des Principe di Bouillon (raubeinig: Stephan Bootz) und heimliche Förderin des sächsischen Grafen Maurizio (Vorbild war Moritz von Sachsen, der tatsächlich Geliebter des historischen Comédie-Française-Stars Adrienne Lecouvreur war) keine subtilen, sondern grob lodernde Töne präsentiert. Ein fatales Missverständnis dessen, was italienischer Gesangsstil an der Wende zum 20. Jahrhundert bedeutet.

Noch weniger befriedigend singt Vincenzo Costanzo den Maurizio. Die Stimme hat einen fragwürdigen Bruch zum oberen Register, das mit quäkend-steifem Timbre und grell-kopfiger Tonbildung allen sinnlichen Charme vermissen lässt. Mit diesen verfestigten Tönen gelingen weder blühende Höhen noch die wehmutsvolle Lyrik von „L’anima ho stanca“. So bestätigt sich der Eindruck von Costanzos Cavaradossi in „Tosca“ in Torre del Lago, dass dieser Tenor stimmtechnisch auf dem Holzweg ist.

Berührend dagegen Michael Dahmen als glückloser Michonnet: Der Mann im biederen Rautenpullunder, ein unauffälliger Diener der Kunst, leidet still unter dem Unglück, von Adriana in seiner Liebe nicht wahrgenommen zu werden. Seine unaufdringliche, stumme Zuneigung passt nicht in die Erzählungen der flammend romantischen Liebe auf der Bühne des Lebens. Er bleibt zurück, in leiser Verzweiflung weinend, ein wahres tragische Opfer einer Welt, in deren Changieren zwischen Schein und Sein er keinen Platz gefunden hat.

Werner Häußner