KREFELD: DIE PASSAGIERIN – Premiere am 19. April 2025

Unter die Haut gehende Interpretation!

Die mittlerweile nicht mehr so unbekannte Oper von Mieczyslaw Weinberg, „Die Passagierin“, ist sicher in vielen Häusern und zumal für deren Publikum eine große Herausforderung. So auch für ein mittleres Haus wie das Theater Krefeld. Dass die Krefelder Intendanz ausgerechnet zur Feier des Jahrestages der nun 75jährigen Theater-Ehe mit Mönchengladbach dieses Stück ausgewählt hat, kommt nicht von ungefähr und macht viel Sinn. Denn 1950 war es gerade einmal fünf Jahre her, dass die Konzentrationslager von den Alliierten befreit wurden.

Und die Inszenierung der israelischen Regisseurin Dedi Baron in Bühnenbild und Kostümen von Kirsten Dephoff sowie mit einer sehr guten Choreografie von Liron Kirchler, die auch selbst mitspielte, wurde ein großartiger Erfolg für das Krefelder Haus. Es gelang nicht nur szenisch, sondern auch sängerisch und musikalisch unter der Leitung von Mihkel Kütson eine Produktion, die mühelos mit den Inszenierungen der letzten Jahre in Ekaterinburg, Tel-a-viv, Innsbruck, München, Lübeck und weiteren mithalten kann.

Es stellt sich bei diesem Stück immer die Frage, ob und wie man die beiden Handlungsebenen auf dem Schiff, das den neuen deutschen Botschafter Walter mit seiner Frau Lisa nach Brasilien bringt, und die Ebene des KZ Auschwitz als Erinnerung Lisas an ihre – mit aller Kraft verdrängte – Vergangenheit als Aufseherin im dortigen KZ mit der Macht, Insassen in den „Todesblock“ zu schicken, darstellen und verbinden kann. Tobias Kratzer hatte in seiner Produktion an der Bayerischen Staatsoper München 2024 beide Ebenen ineinander verwoben, was durchaus starken Eindruck machte. Und dieses Konzept wandte man auch in Krefeld an.

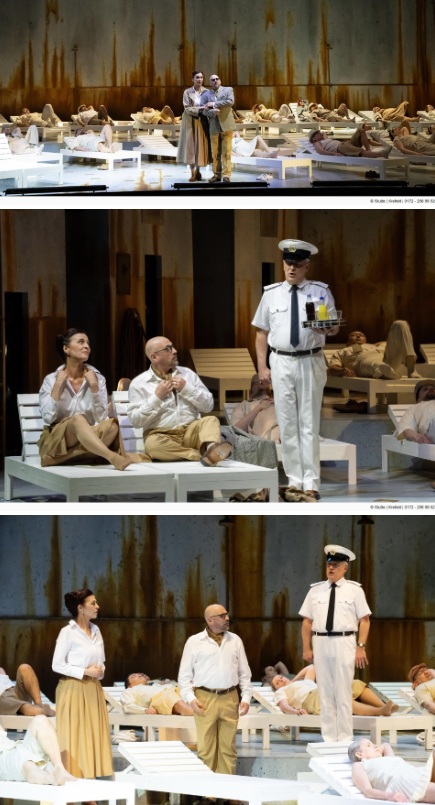

Man kommt also, wenn der Vorhang hochgeht, gleich, wie mit einem Schlag ins Gesicht, in einen verkommen wirkenden Raum, der mit seinen verrosteten Duschen an der Hinterwand sofort an eine Gaskammer erinnert. Alles spielt sich nun darin ab. Die Szene zwischen Walter und Lisa auf der linken Bühnenseite ist trotzdem gut hervorgehoben, weil die Personenregie sehr intensiv ist und man sich so ganz auf den Dialog und die folgende Auseinandersetzung zwischen Walter und Lisa konzentriert. Auf dem Rest der Bühne liegen hingegen KZ-Insassen (oder Schiffsgäste) auf Holzpritschen. Marta tritt in der hintersten Reihe langsam in Erscheinung. Da die Schiffs-Ebene ohnehin eine geringere Rolle spielt als die Szenen im KZ, ist die Überlagerung beider Ebenen auch hier sehr gut gelöst. Es schwingt so auch ständig das schlechte Gewissen Lisas mit, welches sie beispielsweise mit einigen Aktionen wie einem Tanz mit einem wahllosen Partner zu übertünchen sucht.

Die geforderte Wandelbarkeit der Lisa wird von der Mezzosopranistin Eva Maria Günschmann als gnadenlose Aufseherin im KZ Auschwitz mit brutaler Härte bestechend authentisch und mit entsprechender Mimik und stimmlicher Facettierung ausgeführt. Genauso gut interpretiert sie die ängstliche Ehefrau als nun völlig abhängig von Walter in ihrer Angst vor dem Alleinsein, falls er sie aufgrund ihrer bisher verschwiegenen Vorgeschichte verlässt.

Sofia Poulopoulou präsentiert als Marta eine wunderschöne klangvolle Sopranstimme, lyrisch phrasierend, aber auch mit dramatischem Aplomb in den Szenen großer Dramatik. Besonders unter die Haut geht eine Szene, als sie merkt, dass sie nicht mehr herauskommt aus diesem KZ und in der Gaskammer von Wand zu Wand rennt, dass sie fast an den Wänden anschlägt. Sehr beklemmend und menschlich mitreißend ist auch die sonst nicht so stark betonte Szene, in der Martas sechs Freundinnen mit ihr ihren Geburtstag feiern, nachdem sie die Blumen aufgegriffen hat, die zuvor Walter für Lisa mitgebracht hatte, die sie aber zu Boden warf.

Copyright: Theater Krefeld/Mönchengladbach/Mathias Stutte

Diese roten Rosen werden ihr dann von ihren sechs Freundinnen (sehr gut: Antonia Busse, Gabriela Kuhn, Bettina Schaeffer, Sophie Witte, Kejti Karaj, Susanne Seefing) zum Geburtstag geschenkt. Wie diese Mädchen dann in ihren jeweiligen Sprachen voller Emotion über ihre Situation nachdenken und später von den Nazi-Schergen weggezerrt werden, wohl in den Todesblock an die „Schwarze Wand“, deren Refrain vom düster singenden Männerchor immer wieder wie eine Drohung erklingt, das geht wahrlich unter die Haut!

So war mit relativ wenigen Mitteln bei einer exzellenten Personenregie in einem Einheitsbühnenbild die wichtige Aussage des Stückes klar getroffen. Dabei wurden die KZ-Insassen einmal durch Einheits-Masken neutralisiert, gewissermaßen um das Böse nicht mitzubekommen. Wenn dann die Maske herunterkam, waren sie entweder Schiffspassagiere oder KZ-Insassen, je nach der entsprechenden Szene und ihrer Dramaturgie. Das hatte das Regieteam mit Unterstützung der Dramaturgin Ulrike Aistleitner sehr gut gelöst.

Copyright: Theater Krefeld/Mönchengladbach/Mathias Stutte

Jan Kristof Schliep sang als einziger Gast am Premierenabend den Walter mit einem kraftvollen und gut geführten Charaktertenor bei eindringlicher Darstellung. Rafael Bruck gab den Tadeusz mit einem sehr guten hellen Bariton und war so spindeldürr, dass er schon wie ein KZ-Insasse wirkte. Es war schon sehr bewegend, wie er dann auch noch vollkommen nackt vor dem KZ-Kommandanten und seinen beiden Männern (Matthias Wippich, Arthur Meunier, Jeconiah Retulla) die Geige spielen musste und, nachdem er, statt des Lieblingswalzers des Kommandanten die Chaconne, Partita No. 2, von Bach spielte, gleich auf der Bühne umgebracht wurde. Das war hart, aber es passte zu der Expressivität dieser Inszenierung.

GMD Mihkel Kütson am Pult der Niederrheinischen Sinfoniker hob die Plakativität vieler Szenen stark hervor mit einer manchmal sehr kraftvoll und emotional aufrührenden Stabführung. Gleichwohl wusste er auch die subtileren Phasen der Partitur, wie etwa beim Zusammensein von Tadeusz und Marta, mit viel Sensibilität musizieren zu lassen, wozu das Orchester offenbar bestens vorbereitet war. Auch der von Michel Preiser sehr gut einstudierte Chor war immer stimmig auf der Höhe und in seinen ausdrucksstarken Bewegungen gut geführt.

Man kann Krefeld nur zu dieser Inszenierung der „Passagierin“ gratulieren und hoffen, dass möglichst viele zu den weiteren Aufführungen ins Haus kommen, nicht zuletzt um zu erkennen, was das heute allzu leichtfertig benutzte Wort „Nazi“ in der damaligen Realität wirklich bedeutete…

Klaus Billand