İstanbul/Theatersaal des Atatürk Kulturzentrums İstanbul

Serdar Yalçin/Orchester der Staatlichen Oper Istanbul

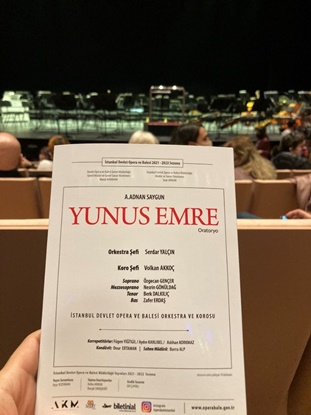

Ahmed Adnan Saygun: Yunus Emre, op. 26 (1942)

Foto: Kohki Totsuka, MA

Die westliche Musik, so die These des musikbegeisterten Ägyptologen Jan Assmann anlässlich seines Wiener Gastvortrags, sei mittlerweile im wahrsten Sinne des Wortes „Weltmusik“ geworden, bedenkt man die globale Verbreitung des Phänomens, an deren Rezeption und Weiterentwicklung sich heute de facto alle Kulturkreise der Welt beteiligen. So radikal müsste man dabei nicht sein, um den eminenten Stellenwert der westlich-klassischen Musik in den außereuropäischen Konfigurationsversuchen der Moderne nicht nur mit ethnographischer Neugier, sondern auch aus genuin musikalischem Interesse zu betrachten. Über die russischen oder lateinamerikanischen Versuche der Inkorporierung westlicher Orchestermusik ist mittlerweile vieles bekannt. Weniger prominent scheint die Rezeption der europäischen Musik am Ende des Osmanischen Reiches, die mit Giuseppe Donizetti (auf Türkisch: Donizetti Paşa), dem Bruder des Gaetano, am Hof des Sultans Mahmud II. ihren Anfang fand und sich seitdem nicht in der bloßen Nachahmung und Bespielung des westlichen Repertoires erschöpft. Denn nach der Etablierung der Konservatorien zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden bereits die ersten Kompositionsstudenten nach Westeuropa schickt und es entstanden die ersten Symphonien und Nationalopern, die auch heute an einigen heimischen Opernhäusern zur Aufführung gelangen.

Neben Ulvi Cemal Erkin (dessen Köçekce als beliebtes Zugabestück des Borusan Istanbul Philharmonic unter Sascha Götzl westliche Konzertsäle erobert hat) steht der in İzmir geborene Vincent-d’Indy-Schüler Ahmed Adnan Saygun (1907–1991) an der Spitze jener Generation, die sich parallel zur russischen Gruppe der Fünf als die Türkischen Fünf formiert und den Weg in die national orientierte Moderne gewiesen hat. Dessen Oratorium Yunus Emre, op. 26 aus dem Jahre 1942, das allererste türkische Werk dieser Gattung, steht dabei nicht nur durch das Dirigat Leopold Stokowskis im Jahre 1958 vor der UNO-Generalversammlung in einem aufführungshistorisch bedeutsamen Kontext, sondern wurde vor allem durch die Verwendung der Zeilen des mystischen Nationaldichters des 13. Jahrhundert Yunus Emre zu einem national-identitätsstiftenden Meilenstein in der türkischen Musikszene.

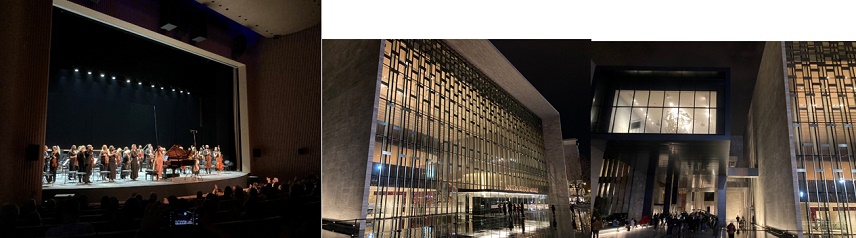

Die aktuelle Aufführung durch das Orchester und den Chor der Staatlichen Oper Istanbul (İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu) im Theatersaal des in der vergangenen Woche vom London Philharmonic Orchestra feierlich eröffneten Atatürk Kültür Merzezi (Atatürk-Kulturzentrum) unter der musikalischen Leitung des Serdar Yalçin zeigt eindrücklich eine fruchtbare interkulturell inspirierte Amalgamation auf Basis westlicher Traditionen und türkischer Identität. Das in 13 Nummern, gruppiert in drei Hauptteilen und einer Überleitung, gegliederte Werk zeichnet mit vier Gesangssolisten und dem Chor den spirituellen Lebensweg des Dichters Yunus Emre nach, der ausgehend von der anfänglichen Reflexion über den Tod und Schicksal schließlich seinen Frieden in Gott findet. In der relativ orthodoxen Orchestrierung entfaltet sich eine originelle Klangsprache, die zahlreiche spätromantische bis moderne Idiome der damaligen Musikszene bruchstückhaft rezipiert, aber auch durchaus im Geiste Béla Bartóks, dessen Assistent Saygun während seiner Anatolien-Studienreise war, die eigentümlich türkischen Sprachmelodien einverleibt. Die mit einem Tritonusmotiv eröffneten düsteren Gedanken über den Tod führt über ein melismatisches Tenorsolo mit eigenem Makam (Modus der traditionell türkischen Kunstmusik), natürlich zahlreiche Quart- und Quintparallelen bis hin zu ungerade rhythmisierten tänzerischen Ausbrüchen, um schließlich Yunus Emre nach einer auf französischer Art von der Harfe begleiteten Modulation mit einem Choral in die friedliche Einheit mit dem Einen zu begleiten – also ein spannendes Potpourri an Einfällen, an denen sich der türkische Komponist mit wohldosiertem Geschmack bedient. Mitunter zu kurz fällt dabei – und das ist ein nicht uninteressantes globales Phänomen, das sich nicht nur auf die türkische Musikgeschichte beschränkt, sondern generell in außereuropäischen Komposition gehäuft zu beobachten scheint – eine längerfristig angelegte motivische Entwicklung oder die fortwährende thematische Durchzogenheit, durch die sich die westlich sensibilisierte Formenlehre auszeichnete, oft zugunsten des fragmentarischen und des repetitiven Moments. Bis auf kurze fugierende Passagen fehlen ebenso wirkliche handwerkliche Höhepunkte, an denen sich ein westlicher Oratorienkomponist messen ließe. Dennoch ist der etwas bruchstückhafte Beigeschmack insgesamt letztlich vorzüglich in einem kurzweiligen und vor allem den tonalen Raum nie wirklich verlassenden Zusammenhalt aufgehoben, der dabei geschickt auf zu vulgäre Zitationsverarbeitung aus der Tradition verzichtet.

Was ebenso beeindruckt, ist die Glanzleistung des Dirigenten Serdar Yalçin, der mit seiner außerordentlich verständlichen Schlagtechnik das große Ensemble gekonnt zusammenhält. Jede dynamische und agogische Veränderung lässt sich aus seinen Gesten klar ablesen, seine offensichtlichen Bemühungen der Detailarbeit machen sich im Ergebnis hörbar, wenn auch von den Musikern oft aus technischen Gründen nicht immer ganz sauber ausgeführt. Das oftmalige Auseinanderdriften des Ensembles hat jedenfalls definitiv nicht er zu verantworten. Vom relativ großem Orchesterapparat besticht das ungemein musikalische Flötensolo sowie das brillante Trompetensolo, dem sicherlich auch in einem westeuropäischen Orchester ein verdienter Platz zustünde. Trotz des überaus zuverlässigen Blechs geben die Streicher den Eindruck, dass es an einheitlicher Technik mangelt, die eine homogene wie wuchtige Klangmasse zu erzeugen vermag. Eine kultivierte Spiel- und Klangkultur, die sich am ensembletechnischen Hinhören schult, wird mit dem kompetenten Chefdirigenten noch langfristig zu erarbeiten sein. Auch der Chor der Staatlichen Oper mit dem auffällig guten Tenören scheint von Volkan Akkoç nicht wirklich gut einstudiert (singt übrigens mit klangtötenden Masken, weshalb ich auf die Klangbeurteilung verzichte), verliert sich oft in polyphonen Passagen, und die Bässe haben mit massiven Intonationsproblemen von bis zu einem Halbton zu kämpfen, der Sopran mit extremer Inhomogenität der Technik; die meisten Probleme ließen sich aber eigentlich mit einer gezielten Einstudierung beheben.

Foto: Kohki Totsuka, MA

Durchaus positiv hingegen sind die Leistungen der Gesangssolisten hervorzuheben: Die Sopranistin Özgecan Gençer, ehemals auch in Karlsruhe tätig, besticht durch ihre kernige und stabile Tongebung, die stets einen sicheren Halt bietet. Mezzosopranistin Nesrin Gönüldağ glänzt wunderbar in der Höhe, allerdings erst ab dem As‘, worunter ihr kein bruchloser Übergang im selben Klangvolumen gelingt. Es ist eher von einem Missverhältnis der Stimmlage zur eigentlichen Altrolle zu sprechen, das eher dem Komponisten anzulasten wäre, und von der Solistin kann man sich nur wünschen, in einer echten Mezzo-Rolle aufblühen zu sehen. Der Tenor Berk Dalkılıç hat eine beinahe baritonale kräftige Brillanz, die sich allerdings in die Höhen ab B erst durchzudringen hat. Lediglich der Bass Zafer Erdaş enttäuscht, seine Bemühungen sind mehr sicht- als hörbar, wofür sich allerdings auch hier wieder die vom Komponisten viel zu tief angesetzte Lage verantwortlich zeichnet.

Ob mit Ahmed Adnan Sayguns geläufiger Bezeichnung als „Türkischen Bartók“ nicht nur die musikhistorischen Kontexte, sondern sein Kompositionsstil exakt wiedergegeben ist, darf bezweifelt werden. Wohl ist die Orchestrierung zu unterkomplex und die Einfälle letztlich zu fragmentiert, als dass es einem durchdachten Kosmos eines Bartoks nahekäme. Und dennoch, so scheint es mir, ruft uns eine solche Aufführung erneut ins Bewusstsein, dass sich auch für uns nicht nur aus exotischem Interesse lohnt, den Facettenreichtum globaler Musikgeschichte umfassend nachzuvollziehen und zu rezipieren.

Kohki Totsuka, MA (kohkitotsuka.com), mit Unterstützung von Damla Kanarya

İstanbul/Zorlu Performans Sanatları Merkezi – Turkcell Sahnesi

“The Music in My Dreams”: Deseure/Katia&Marielle Labèque/Borusan İstanbul Philharmonic Orchestra

Foto: Kohki Totsuka, MA

Im 2013 errichteten modernen Gebäudekomplex Zorlu PSM (Performing Arts Center) im noblen Beşiktaş-Viertel Istanbuls gastiert monatlich das im Westen wohl bekannteste türkische Ensemble, das Borusan İstanbul Philharmonic Orchestra („BIPO“). 1991 vom großen Industriekonzern Borusan als Kammerorchester gegründet und 1999 zu einem Symphonieorchester erweitert, hat das BIPO es nicht zuletzt durch intensive Bemühungen des österreichischen Dirigenten Sascha Goetzel zu internationalen Auftritten und Aufnahmen geschafft. Im Land zeichnet sich das Ensemble durch hochkarätige internationale Gastkünstler aus, diesmal etwa durch zwei Konzertprojekte mit dem Pianistinnenduo Katia und Marielle Labèque. Ob es sich dabei aber um das künstlerisch vorzüglichste Ensemble des Landes handelt, bleibt allerdings im aktuellen Auftritt zumindest fraglich.

Eröffnet wird das letzte Symphoniekonzert des Jahres mit Nielsens Rhapsodischer Ouvertüre En Fantasirejse til Færøerne („An Imaginary Trip to the Faroe Islands“), ein kurzes programmatisches Spätwerk, das in Anlehnung an die letzten Symphonien die Grenzen der Tonalität schwebend auslotet und sich zugleich um einen dramatischen Zug bemüht. Die polytonal anmutende Eröffnung durch die Streicher wird durch mehrschichtige Bläsereinwürfe erweitert und von einem Choral überlagert, unterbrochen von einem rhythmisch-stürmischen Ausbruch, um zu einem schließlich ins nichts ausklingenden finalen Ausbruch überzuleiten. Ein durchaus interessantes geradliniges Werk, das allerdings viel mehr Klangqualität und intensiven Zug bräuchte als eine lieblos abgespielte Aufwärmübung, um dem Publikum diese besondere Klangstruktur nahezubringen.

Dies könnte man noch mit der ungewöhnlichen und nur schwer zugänglichen Tonsprache des späten Nielsen entschuldigen, doch der musikalische Tiefpunkt kommt erst noch: Bryce Dessners Konzert für zwei Klaviere und Orchester, für Katia und Marielle Labèque geschrieben, die an diesem Abend wie gewohnt klangschöne und flüssig-virtuose Darbietung abliefern, ist ein musikalisches Ärgernis. Die ersten Takte des Klavierkonzertes machen mit Reminiszenz an die Eröffnung des hörenswerten Tabuh Tabuhan von Colin McPhee noch neugierig, doch schnell gibt sich das Wesen des unausgereiften Kompositionsversuchs zu erkennen: stupide Repetition, die weder auf die Eigenheiten des Klaviers und der Spielweise des Pianistinnenduos in irgendeiner Weise sinnvoll Bezug nimmt, noch jeglichen durchdachten Aufbau zumindest versucht, ganz zu schweigen von klanglichen oder rhythmischen Akzenten, von denen der gesamte Stil des Minimalismus eigentlich zehrt. Noch eine musikalische Ebene tiefer geführt wird man im Anschluss an die Pause mit dem mit zwei verstärkten E-Gitarrenklängen kontaminierten Orchesterwerk St. Carolyn by the Sea, das aus wenigen primitiven, dafür umso länger und mit einer fast schon grotesken Geste der Bedeutsamkeit ausgebreiteten Akkorden eine Klangmasse zu basteln versucht, die kaum über einen ersten Kompositionsversuch eines mittelbegabten Gymnasiasten hinausgeht. Dass sich dabei auf den Stil des Minimalismus berufen wird, dessen erstklassige Vertreter wie etwa Steve Reich und vor allem John Adams durch vortrefflich differenzierte Orchestrierung und eine durchdachte Kompositionskraft unter den zeitgenössischen Komponisten herausragen, ist ärgerlich; dass es derartige Primitivitäten in klassischen Konzertsälen schaffen und sogar auf Tonträgern gut vermarktet werden, schlicht skandalös.

Foto: Kohki Totsuka, MA

Es folgt ein Kontrastprogramm, oder besser: Ohrenreinigung. Igor Strawinskys Orchestersuite aus Petrushka, Burlesque in four scenes, diesmal in der mit vierfachem Holz größer orchestrierten Fassung von 1910/11, zeigt, wenig überraschend, worum es in der erstklassigen Musik letztlich geht: Farbenfrohes Klangfest, das Bilder und Szenen vermittelt, unterschiedliche Motive zu einer einheitlichen Form synthetisiert und zugleich die einzelnen Musiker wie auch das Ensemblespiel regelrecht herausfordert. Die aktuelle Darbietung wird diesen Herausforderungen des anspruchsvollen Werkes nur teilweise gerecht. Zwar sind einzelne phrasierungstechnische Bemühungen hörbar, reichen aber für eine geistreiche Wiedergabe nicht aus. Vor allem dem jungen Belgier Karel Deseure am Pult, der offensichtlich das Werk zum ersten Mal dirigiert, gelingt es nicht, das ebenso unerfahrene Orchester mit Sicherheit durch die heikle Partitur zu führen. So kommt es ungewöhnlich oft zu Temposchwankungen und zu rhythmisch unpräzisen Wiedergaben, der Dirigent stiftet beim Tempowechsel Verwirrungen und bremst die dem Werk inhärente Dynamik. Die im Verhältnis zu Bläsern sowohl qualitativ als auch quantitativ zu schwach besetzten Streicher vermögen es nicht, einen Zug zu erzeugen, aber auch die bei sonstigen türkischen Orchestern exzellenten Blechbläser bleiben solistisch unter Erwartungen – es gibt wohl gute Gründe, weshalb gegen die spätere Version von 1947 entschieden wurde. Bei diesem Orchester sind es eher die Holzbläser, die sich durch technische Versiertheit und sensiblen Musikalität auszeichnen. Trotz des vergleichsweise hohen technischen Niveaus des Orchesters insgesamt ein recht belangloses Konzert, das dementsprechend für türkische Verhältnisse mit wenig Begeisterung aufgenommen wurde.

Kohki Totsuka, MA (kohkitotsuka.com)

İstanbul/Theatersaal des Atatürk Kulturzentrums İstanbul

Murat Cem Orhan/Tutu Aydınoğlu/Staatliches Symphonieorchester Istanbul (İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası): Ekrem Zeki Ün und Turgay Erdener

Foto: Kohki Totsuka, MA

Dass die Rezeption der westlichen Kunstmusik in verschiedenen Weltteilen unterschiedliche Synergieeffekte auslöst, ist weithin bekannt. Besonders interessant sind originelle Klangsynthesen von Orchestern mit virtuos geführten Soloinstrumenten, wovon eines der interessantesten Beispiele aus der Türkei das Klavierkonzert Nr. 1 (1955) von Ekrem Zeki Ün (1910-1987) darstellt, dem Sohn des Komponisten der Nationalhymne (İstiklâl Marşı) Osman Zeki Üngör, der zeitlich parallel zu und im Schatten der prominenten „Türkischen Fünf“ einen ähnlichen Zugang entfaltet. Doch auch in der Türkei selbst scheint dieses anspruchsvolle Werk, von dem meines Wissens keine Aufnahme existiert, eine besondere Rarität zu sein, auf deren Aufführung im soeben eröffneten Atatürk Kültür Merkezi man sich also freuen kann.

Das fesselnde Werk für beinahe durchgängig eingesetztes Soloklavier, Streichorchester, Pauken und Schlagwerke entwickelt Versatzstücke unterschiedlichen Charakters in einem Satz ohne Unterbrechung. Aus dem zunächst um das tonale Zentrum um e und später h kreisenden und sich nicht auf Dur und moll festlegen wollenden Streicherklang entwickelt sich das Klaviersolo, das vor allem zwischen arpeggierenden freitonalen Akkorden und rhythmisch akzentuierten schnellen Läufen abwechselt. Von der Solistin fordert das Werk nicht nur Virtuosität, sondern auch Ausdauer und Kraftakt, um sich mit Ausnahme des kurzen, etwas lyrischen und kadenzähnlichen Mittelteils dem perkussiven Register des Instruments in allen Facetten zu bedienen – eine Aufgabe, die die Virtuosin Tutu Aydınoğlu auf einem Bösendorferflügel hervorragend und mit unglaublicher Energie meistert. Das Staatliche Symphonieorchester Istanbul (İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası) unter der Leitung des zuverlässigen und sauber schlagenden Murat Cem Orhan begleitet sie mit guter rhythmischer Präzision, auch wenn – wie bei allen anderen türkischen Streichensembles bisher – ein mit einer ausgiebigen Klangmasse geführter Bogen und damit ein ganzes Kontrastprogramm zum Klavierpart fehlt.

Auch in diesem Werk finden sich Anklänge an die traditionell türkischen Motive und Modi wie bei anderen prominenten Werken aus der Entstehungszeit, doch nie vulgär zitiert, sondern organisch eingebettet in den Fluss, der das 17-minütige Werk durchströmt. Die schlagwerkartige Verwendung des Klaviers mischt sich exzellent mit der klein besetzten Streichergruppe, ergänzt von spärlichen, aber effektvollen Einwürfen der Schlagwerke, die zusätzliche rhythmische Akzentuierung verleihen. Die häufigen Quint- und Quartparallelen sowie einige kanonische Formen und schließlich die geistig durchdrungene Synthese der Motive zu einer Einheit erinnern zweifellos an Bartóks meisterhafte Klavierkonzerte, mal an perkussive frühere, mal an die lyrisch-schwebende Dritte, aber stellenweise auch an den beinahe atonal-expressionistischen Charakter des Klavierkonzerts von Arnold Schönberg oder Üns Zeitgenossen Nikos Skalkottas, vor allem an dessen zweites Klavierkonzert. Obwohl das vorliegende Werk den tonalen Raum passagenweise doch sehr deutlich verlässt, bleibt das überwiegend junge türkische Publikum durchgehend aufmerksam und spendet nach einer überaus kurzweiligen Darbietung lauten Jubel, vor allem für die Pianistin und schließlich auch an die anwesende Tochter des Komponisten.

Ohne Pause folgt die Ballettsuite „Afife“ (1998) des zeitgenössischen Komponisten Turgay Erdener (*1957), ein Auszug aus einer Hommage an die erste muslimische Schauspielerin Afife Jale, von der auch eine CD-Einspielung des Tschaikowsky-Symphonieorchesters Moskau existiert. Die Musik lässt sich stilistisch eher als gehobene Unterhaltungsmusik einordnen. Die recht originelle lyrische Einleitung macht neugierig, gefolgt von durchaus sympathischen filmmusikähnlichen Szenenfolgen, die allerdings nach einigen simplen Repetitionen und der musikalisch zwar einwandfreien, aber nicht unbedingt berührenden Wiedergabe bald nach Visualisierung schreien. Bestimmt gibt es kompositorisch originelle Momente, die an Vermittlung zwischen lokalen und westeuropäischen Musiktraditionen erinnern, etwa der exzessive Gebrauch von schnellen ungeraden Takten und einigen türkischen Melodiefolgen, und dennoch bleibt der große Geistesblitz eines kreativen Komponisten aus, jener von Saygun und Ün initiierte Prozess scheint zu stagnieren. Doch auch wenn man mit dieser Musik langfristig weder die Musikkultur noch das Orchesterspiel zu kultivieren vermag, gibt es überaus freundliche Ovationen für die Mitwirkenden und schließlich auch für den anwesenden Komponisten.

Kohki Totsuka, MA (kohkitotsuka.com)

Ankara/CSO Ada Ankara – Ana Salon

Raoul Grüneis/Cem Çeliksırt/Presidential Symphony Orchestr

Mit dem Presidential Symphony Orchestra (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, abgekürzt als CSO) residiert in Ankara eines der ältesten Orchester der Welt, das mit vielen Umbrüchen seit 1826 (!) besteht und historisch das Musikgeschehen der Türkei dominiert hat. Zunächst als Teil der Militärmusik des Sultans in İstanbul ansässig und mit der Gründung der Republik in die Hauptstadt der neuen Nation übersiedelt und dem Komponisten der Nationalhymne Osman Zeki Üngör (Vater des Komponisten Ekrem Zeki Ün) anvertraut, wurde das Ensemble später zu einem vollständig westlichen Symphonieorchester umgebaut und spielte zahlreiche bedeutende türkische Werke auf Tonträger ein. Bis heute gibt das Ensemble jeden Freitag Abonnementkonzerte, die einen fixen Bestandteil für das Leben des in den letzten Jahren leider immer zurückgedrängten säkularen Bildungsbürgertums der Hauptstadt darstellen.

Bemerkenswert ist aber auch der nach 15 Jahren Bauzeit gerade vor einem Jahr eröffnete Konzertsaal im riesigen Gebäudekomplex des Atatürk Kulturzentrums, der knapp 2500 Plätze umfasst und mit einer atemberaubend modernen Architektur beeindruckt (siehe Fotos). Ebenso interessant ist das angeschlossene kleine Orchestermuseum, das die Geschichte des CSO und damit praktisch der modernen Musikgeschichte der Türkei mit historischen Exponaten, etwa einigen Originalinstrumenten aus dem frühen 19. Jahrhundert, höchst lehrreich wiedergibt.

Foto: Kohki Totsuka, MA

Das Symphoniekonzert selbst ist eine überaus erfreuliche und erfrischende Darbietung spanischer und französischer Symphonik unter der Leitung des deutschen Dirigenten Raoul Grüneis, der parallel zur Karriere an deutschen Opernhäusern unter anderem als ehemaliger Generalmusikdirektor der Istanbuler Oper seit Jahrzehnten erfolgreich im Land wertvolle Aufbauarbeit leistet. Die spanische erste Hälfte leitet sich mit einem feurigen España von Emmanuel Chabrier ein, nicht immer präzise, aber mit einem schwungvollen Elan und lyrischen Ausbrüchen, evoziert vom übergestikulierend-energischen Dirigat, das pure Freude am Musizieren vermittelt und den sonst eher verhaltenen Klangkörper zum vollen Einsatz animiert. Mit Grüneis ist endlich genau jene musikalische Energie am Pult gefunden, die sich hier im Lande bei anderen durchaus kompetent schlagenden Dirigenten oft vermissen lässt. Besonders klangschöne Akzente bei Chabrier setzen dabei vor allem die exzellenten Posaunen. Das Concierto de Aranjuez von Joaquin Rodrigo mit dem nicht wirklich gut vorbereiteten Solisten Cem Çeliksırt hingegen ist eher eine Geduldprobe, bei der jede anspruchsvollere Figur auf der Gitarre zum Mitzittern einlädt. Im Hintergrund bleibt aber das Lebhafte und das Rhythmische im Orchester insbesondere in den Ecksätzen erhalten, das elegant geführte Englischhorn-Solo ist ein Highlight aus diesem Teil.

Foto: Kohki Totsuka, MA

Für die französische Hälfte nach der Pause stehen Claude Debussys Symphonische Skizzen La Mer auf dem Programm, ein komplex orchestriertes Paradigma des Impressionismus. Der fragmentarische Grundzug jenes Stils scheint musikalisch der türkischen Natur viel näher zu liegen als ein Versuch, längere romantische Bögen zu spannen und motivisch aufzubauen. So vollzieht sich der für Debussy typische rasche Charakterwechsel innerhalb von wenigen Takten mit einfühlsamer Aufmerksamkeit von allen Beteiligten, dabei stets begleitet von der Verlässlichkeit der vorzüglichen Blechbläser, die gerade bei diesem Werk zum vollen Einsatz kommen. Doch sosehr sich die Darbietung durch die hörbare Detailarbeit auszeichnet und vor allem der auswendig dirigierende Raoul Grüneis mit vollkommenem Überblick über die komplexe Partitur das Ensemble vorbildhaft führt, scheint insbesondere für ein relativ klein besetztes Streichorchester unter einem nicht wirklich aktiv führenden Konzertmeister das Werk beinahe unüberwindbare technische Hürden aufzustellen. Spätestens im dritten Satz sind Überforderungsphänomene unüberhörbar, flüchtige Schnelleinwürfe der Ersten Geigen klingen eher wie moderne Toncluster, hohe Unisonostellen weisen sogar eine Varianz von einem ganzen Halbton auf, was geschulte Ohren in der ersten Reihe auf Dauer nicht mehr ertragen.

Andererseits wird erneut deutlich, welche gewichtige Rolle die langjährige Tradition in der Spielkultur eines Symphonieorchesters einnimmt: Der Klang des CSO unterscheidet sich deutlich von allen anderen Klangkörpern in der Türkei, sein Auftritt hat eine seltene Aura des Ernsthaften, Professionellen in sich. Das Orchester mit einem überaus organischen Klang, der offenbar über die Jahrzehnte und über mehrere Generationen– eine ältere Bratschistin wurde mit Blumen in Pension verabschiedet – zusammengewachsen ist, wird sich durch technische Optimierung in den nächsten Jahrzehnten bestimmt ein ansehnliches Niveau erarbeiten. Insgesamt Dank des animierten Dirigenten, der dem Ensemble lange erhalten bleiben möge, ein frischer und erfreulicher Abend, der mit der schwungvollen Wiederholung der España zur Zugabe mit lautstarkem Jubel und sichtlich zufriedenem Publikum abschließt.

Kohki Totsuka, MA (kohkitotsuka.com)