Hamburg Staatsoper Korngold „Die tote Stadt“ Premiere am 22. März 2015. Traumhaftes Revival auf öder Bühne

Foto: Bernd Uhlig

Olympiastadt vielleicht bald, „Musikstadt“ schon lange, letzteres rechtfertigt Hamburg nicht nur durch Musicals. Dies zeigte etwa das vergangene Wochenende. Am Samstag wurden in der vom Mäzen Alfred Toepfer aufgebauten Peterstrasse, in der bisher das Brahms-Museum beheimatet war, zusätzlich Gedenkstätten für Georg Philipp Telemann, J. A. Hasse und Carl Philipp Emanuel Bach eröffnet – für Geschwister Mendelssohn und Gustav Mahler sollen solche in Kürze folgen. Alle hatten enge Beziehungen zu Hamburg.

1920 wurde im damaligen noch „Stadttheater“ uraufgeführt unter der Leitung von Egon Pollak die Oper „Die tote Stadt“ von Erich Wolfgang Korngold, allerdings gleichzeitig im Opernhaus Köln durch Otto Klemperer, Korngold selbst aber kam nach Hamburg.Zum ersten Mal nach der Uraufführung – es wurde auch Zeit! – gab es am Sonntag eine Neuinszenierung unter der musikalischen Leitung von Simone Young in der Inszenierung von Karoline Gruber.

Foto: Bernd Uhlig

Die Oper in drei Bildern auf einen Text des Vaters des Komponisten Julius Korngold nach dem Roman „Bruges-la Morte“ des französischen Symbolisten Georges Rodenbach spielt in Brügge

als Stadt früherer Grösse aber tot für Zukunft, ein passender Wohnort für die Hautperson Paul. der verfallen ist dem Gedenken an seine verstorbene Frau Marie. Er bewahrt ihr Bild, eine Haarsträhne und andere Andenken in einem Raum auf, der „Kirche des Gewesenen“ In einer Tänzerin namens Marietta glaubt er die Verstorbene wiederzufinden. Jung, erotisch attraktiv kämpft Marietta den Kampf der lebendigen gegen das Andenken der toten Frau. Sie belebt mit ihrer frivolen Theatertruppe das tote Brügge symbolisiert durch die im Freien gespielte Erweckungsszene aus der Oper „Robert der Teufel“. Nach einer stürmischen Liebesnacht der beiden schlägt das alte Brügge mit einer feierlichen Prozession zurück. Psychologisch angeregt von einer Erscheinung der toten Frau, in deren letzter Konsequenz Paul Marietta mit deren Haarsträhne erdrosselt, erweist sich alles als Traum, der Paul von seiner Obsession heilen könnte.

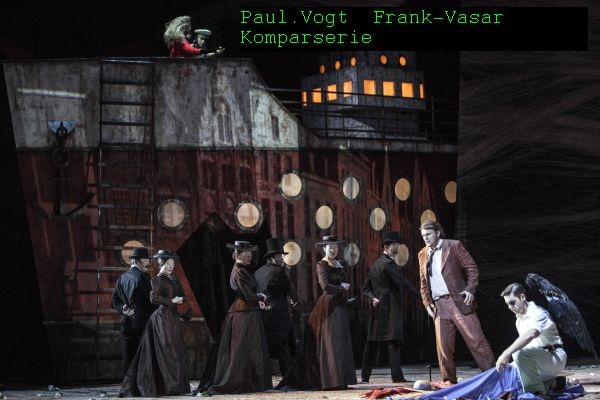

Als „öde Trödelkammer“ bezeichnet Marietta den Wohnraum von Paul. So bedeckte Roy Spahn den Boden des Einheitsbühnenbildes mit Trödel, bei dem gleich im ersten Bild ein Koffer, den Pauls Freund Frank diesen besuchend mitbrachte, und ein Stuhl zum Umwerfen nicht fehlen durften. Bühnenhintergrund bildete das monströs vergrösserte blonde Haar von Marie. Im zweiten Bild erschien dann links als Wohnhaus Mariettas passend zu Brügge ein geisterhafter Schiffsbug mit Anker und beleuchteten Bullaugen als Fenster, dessen Deck ganz oben auch für Aktionen benutzt wurde. Zur Liebesnacht der beiden in Pauls Haus wurden dann immerhin Tisch, Stühle und, am wichtigsten, ein Kanapee auf die Bühne getragen. Mechtild Seipel siedelte die Kostüme der Hauptpersonen wenig überzeugend im Heute an, ganz im Gegensatz zu denen von Statisten und Chor. Diese erschienen an Stelle von Beghinen im zweiten Bild und anstelle der von Paul wohl nur als Halluzination wahrgenommenen Prozession im dritten Bild als Zombie-ähnliche Spukgestalten in überdrehten Kostümen der Zeit, in der das Stück spielt, dabei passend gestelzt über die Bühne schreitend – ein starkes Bild für die „tote Stadt“. (Choreografie Stefanie Erb)

Die Regie von Karoline Gruber fügte in diesem Rahmen dem Ineinandergreifen von Traum und Realität noch weitere tiefenpsychologische Dimensionen hinzu, die zwei gewöhnlich als Nebenrollen dargestellte Charaktere aufwerteten. Für Paul vermischten sich traumhaft nicht nur die tote Frau Marie und die lebende Tänzerin Marietta, sondern dazu noch die langjährige Haushälterin Brigitta – hier jugendlich gespielt und einfühlsam gesungen von Cristina Damian. Diese tauschte ihre schwarz-weisse Dienstkleidung öfter mit dem roten Mantel und den hellblonden Haaren Mariettas und umgekehrt. Das findet durchaus Entsprechung in einigen umgedeuteten Textzeilen. Beide erschienen dann im dritten Bild nach der Liebesnacht hochschwanger, auch hier lassen sich Textzeilen umdeuten, mehr als eine Schwangerschaft kann eine lebende Frau der toten nicht entgegensetzen. Auch wurde dadurch der etwas zum Kitsch neigende Kinderchor im dritten Bild passender, wenn Marietta dabei ihren Babybauch streichelte. Pauls Freund Frank sang mit kernigem Bariton ganz großartig Lauri Vasar. Im zweiten Bild zur Hälfte und im dritten ganz trat er mit schwarzen Flügeln als Todesengel auf, der anstelle der schwangeren Marietta den dämonischen Todestanz gegen Ende der Oper tanzte. Zusätzlich sang er im Spiel von Mariettas Truppe im zweiten Bild den Fritz mit einem der „Hits“ der Oper, dem melancholischen langsamen Walzer „Mein Sehnen mein Wähnen..“ Auch die anderen Mitspieler in dieser Truppe waren stimmlich und darstellerisch in dieser operettenhaften Szene überzeugend, auch mit dem weiteren „Hit“ „Ja bei Fest und Glanz“ Der Teufel erweckte bei diesem Spiel die verstorbene Helene als Schattenspiel hinter einem Segeltuch – Totenlaken – mit einem riesigen Phallus – die Musik klingt ja auch recht lasziv.

Star des Abends war ganz eindeutig Klaus Florian Vogt in der Riesenpartie des Paul.Mit der viel bewunderten ätherischen hell timbrierten Stimme sang er betörend den bekanntesten „Hit“ der Oper „Glück das mir verblieb“ ohne Schwierigkeiten das hohe b erreichend. Sehr beeindruckte er, wenn er solche Spitzentöne p sang. Wenn passend konnte er die Stimme dramatisch zupackend färben, ohne Schwierigkeiten auch in tieferen Lagen. Er sang weitestgehend textverständlich – geht also doch! – und spielte überzeugend den von der Regie geforderten Spagat zwischen vergangener und Sex geniessender neuer Liebe.

Meagan Miller als Marietta und Erscheinung der toten Marie steigerte sich stimmlich im Laufe des Abends immer mehr. Ihr Solo im dritten Bild, wo sie ihren Aufstieg aus Vergewaltigung in der Jugend zu „lichter Lebenslust“ besingt, gestaltete sie sehr anrührend .

Chor und Extrachor sangen ihren kurzen Auftritt im dritten Bild in der Einstudierung von Eberhard Friedrich in gewohnter Präzision. Auch als Spukgestalten kostümiert sangen die „Hamburger Alsterspatzen“, einstudiert von Jürgen Luhn, mit unschuldsvollen Stimmen den an Kienzl`s „Evangelimann“ erinnernden Kinderchor.

Grosser Star des Abends waren auch die Philharmoniker Hamburg unter der auch jederzeit den Kontakt zur Bühne pflegenden umsichtigen Leitung von Simone Young. Korngold verlangt ein grosses Orchester – z.B. „Streichquintett möglichst stark besetzt“ Zu denen gehörte auch die Konzertmeisterin Joanna Kamenarska, die noch am Abend zuvor bei einem Geburtstagskonzert für Johann Sebastian Bach zusammen mit der „Hamburger Ratsmusik“ im Lichtwark Saal Barockvioline spielte. Für Klangfarben sorgen jede Menge Bläser, Schlagzeug, zwei Harfen, aber auch Klavier, Orgel und Celesta. Da genoss man die an Puccini und Richard Strauss erinnernde raffinierte Harmonik und erkannte Motive wie bei Wagner wieder. Empfindsame Teile – „warm quellend“ schreibt Korngold einmal – klangen nie kitschig, gewaltig schlugen zwischen erstem und zweitem Bild die Glocken, schneidend klangen die Trompeten beim dämonischen Tanz, vertrackt der Marschrhythmus zur Prozession, sinnlich verführten erotische Töne. eingängig und heiter die Operettenanklänge im zweiten Bild.

Ganz stark bejubelte das Publikum im vollbesetzten Haus Klaus Florian Vogt, dann auch Lauri Vasar, die anderen Solisten und den Chor. Riesigen Applaus gab es auch für Simone Young und die Philharmoniker. Beim Auftritt des Regieteams kam die fast schon übliche Reaktion – viele Buhs und dagegen setzend Applaus.

Sigi Brockmann 24. März 2015

Fotos Bernd Uhlig