Frankfurt: WARTEN AUF HEUTE, von A.Schönberg und Frank Martin 2.2. 22 Neuinszenierungen

Es wurde ein Opernabend mit Stücken der Neuen Musik anvisiert, und dabei waren die teils erfolgreichen musikhistorisch wichtigen Schönberg-Einakter „Von heute auf morgen“ und „Erwartung“ gesetzt. Da aber beide zusammen noch nicht abendfüllend sind, nahm man noch Schönbergs „Begleitmusik für eine Lichtspielszene“ (1930) hinzu. Es stellte sich heraus, daß Von heute auf Morgen, bei dem es sich um einen Ehestreit handelt, den Anfang, sozusagen die Exposition darstellt, und Die Erwartung, obwohl sechs Jahre früher, am deutschen Theater in Prag uraufgeführt, als eine Rückkehr der Frau an den Ort ihrer Liebesauseinandersetzung, wo sie aber ihren Mann tot auffindet, anzusehen wäre. Dann wäre aber noch ein ‚Zwischenglied‘, das den Tod des Mannes thematisiert, notwendig.

Man wurde fündig in den Sechs Monologen aus „Jedermann“ von Frank Martin, einem Liederzyklus für Bariton und Orchester, Text: Hugo v.Hofmannsthal, UA 1949 La Fenice Venedig, da sie gerade einem Mann kurz vor seinem Tode nahe kommen. Davor mußte aber die ‚Lichtspielszene‘ für die letztliche Trennung des Paares herhalten, die ja von Schönberg ausdrücklich keinem Film zugeordnet sein soll, mit ihrer destruktiven Entwicklung, wie sie in einen musikalischen Zusammenbruch mündet, gut geeignet. Somit war evident, daß sich eine Geschichte dramaturgisch aufbauen und erzählen ließ, die den Namen ‚Warten auf heute‘ erhielt, und die szenisch durch ein Einheits-Bühnenbild verbunden wurde.

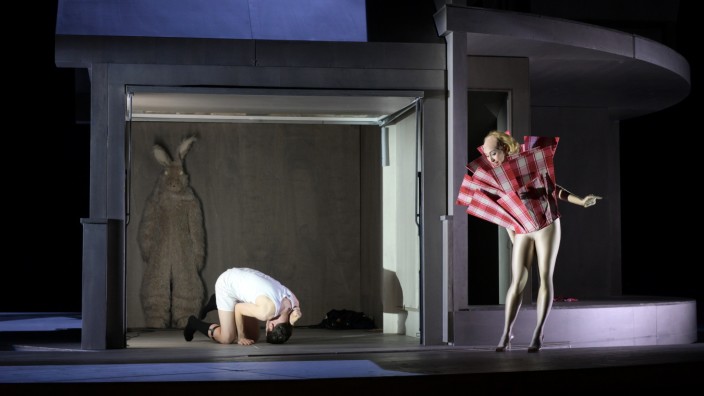

Als der Mann in Von „Heute auf Morgen“ immer mehr ins Schwärmen über die Freundin seiner Frau gerät, die so intellektuelle und künstlerische Eigenschaften besäße, meint die Frau, sie könne auch emanzipiert sein, und das auch mit den hausfraulichen Eigenschaften vereinen. Beide werden dabei sehr lebhaft in den Stockwerken ihres Hauses von David Hermann inszeniert, das Einfamilienhaus mit Anbau stammt von Jo Schramm. Die den Mann immer mehr in einer Glitzerstrumpfhose herausfordende Frau, die sich auch nicht um das erwachte Kind (mit verstärkter Flüsterstimme: Simon Pauly) kümmert, es dem Mann überläßt, wird auch noch von dem Tenor wegen eines Dates angerufen. Kurze Zeit später erscheint dieser zusammen mit der Freundin. Beide treten in der Inszenierung wie Lemuren, Wiedergänger, vor dem Haus auf und machen Radau. Unkenntlich verschminkt und mit wirren Frankenstein-Haaren, versperrt ihnen der Mann den Einlaß. Auch die Frau kleidet sich nochmal ‚gesitteter‘ um. Schönbergs Musik zu dieser Szene wirkt sowas von aufgekratzt mit den abwehlungsreichsten Elementen in den verschiedenen Instrumentengruppen, dass es auch bei strengster Atonalität nie langweilig werden kann. Formal auf die Opern-Nummernform rekurrierend ist es doch so schmissig den teils schräg emanzipativen und witzigen Verlautbarungen und Handlungen des Paares abgelauscht, und das Museumsorchester unter der Stabführung von Alexander Soddy bereitet es mit äußerster Knackigkeit auf.

In direkter Fortsetzung der ‚Lichtspielszene‘ sehen wir den täglichen weiteren Ablauf: Vater mit Aktentasche, Kind mit Ranzen und Mutter verlassen das Haus, Mutter kehrt allein mit Einkaufstaschen zurück, Kind und Vater kehren zurück, etwa fünf mal. den Schlußpunkt setzt aber die mit einem Koffer das Haus verlassende Frau.

In den „Monologen aus Jedermann“ befindet sich ein alter Mann mit weißen Haaren und falsch geknöpfter Strickjacke in dem sonst leeren Haus. Sein einziger Sozialkontakt scheint eine Frau in weißem Anzug zu sein, die ihm das Essen bringt. In einer Ecke stapeln sich die Plastikbehälter. Jedermann singt von den Schmerzen des Alters, der Angst vor der Todesnähe, schließlich vom Ergeben in den Tod mit religiösem Anklang, nachdem er sich seiner Brille und Jacke entledigt hat. Frank Martin schreibt eine starke aufwühlende Musik. Die streichersatte Musik wird in formalen Zuspitzungen auch von den Blechbläser wuchtig hervorgehoben. Sie wird vom Orchester ebenso stark gespielt, und A.Soddy formt daraus eine brachial gleißende Einheit.

Die ‚Erwartung‘ als komplettierendes Monodram hat dagegen einen ganz romantischen Touch, indem sie die Natur mit hineinnimmt und die warme Sommernacht thematisiert. Der Mond wird in langgezogenen Hörner-Flageoletts auf seiner Bahn begleitet. Das Knistern im Wald und das leise Rauschen der Bäume ergibt einen spannend unheimlichen Untergrund der musikalischen Faktur. Die Frau hat sich also an das Haus ‚herangepirscht‘, mit dem sie in der Erinnerung soviel verbindet. Schönberg dosiert die Spannung musikalisch bis zum Zerreißen (Text: Marie Pappenheim). Einfallendes Mond- Schattenspiel darf dabei auch nicht fehlen, die Inspiration auf den Gipfel treibend. Zuletzt sieht die Frau drinnen den Toten liegen, und es ist der Jedermann, der dann auch prosaisch von der Rettung abgeholt und herausgetragen wird. Die Frau tritt hier in schwarzen wallenden Hosen- Ensemble auf, nachdem sie ganz am Anfang in Von Heute… noch ein rotes Kostüm mit abstehendem Glockenrock getragen hatte, sich später ein Minikleid mit abgetrenntem Unterteil über die Schulter drapiert hatte. Der Mann in ‚Von heute auf morgen‘ trägt einen Anzug und Weste mit tiefrundem Ausschnitt, später ein blaues Sporthemd darüber. (Kost.: Sibylle Wallum)

Sebastian Geyer und Elizabet Suthpen. Foto: Barbara Aumüller

Ein starkes SängerInnen- Ensemble stützt den Abend. Die Frau in ‚Von Heute‘ ist Elizabeth Sutphen mit jugendlich dramatisch angehauchtem herrlichem Sopran. Sie geht dabei stark aus sich heraus, zeigt sich als Emanzipierte. Ihre fein timbrierte Stimme kann sich in den kühnsten Verwerfungen von Schönbergs Musik jederzeit adrett behaupten. Als Mann gibt ihr der Bariton Sebastian Geyer einen guten Konterpart. Auch beherrscht er mit flexibler dunkelgrundierter Stimmgebung strengste Fakturen in Schönbergs 12-Ton-Kosmos. Der Tenorsänger Brian Michael Moore und die Freundin Juanita Lascarro/Sopran bringen es aber nur zu einem schwindelerregenden Kurzauftritt.

Johannes Martin Kränzle. Foto: Barbara Aumüller

Eine Wucht ist wieder der unverwüstliche Johannes Martin Kränzle als Jedermann. Sein hell pointierter Bariton erreicht in den Monologen existenziell orbitante Ausmaße, aber vielleicht immer noch mit einem kleinen ironischen Auge dabei.

Eine Sensation stellt in ähnlicher Weise Camilla Nylund in der „Erwartung“. Sie scheint getrieben von ihren Wünschen an und Vorstellungen von dem Leben und bringt das mit ihrer großartigen nun fast voluminösem Sopran zu klarstem Ausdruck. In neuer Erwartung antizipiert sie das Heute.

Friedeon Rosén

Fotos copyright Barbara Aumüller