Filmstart: 10. November 2022

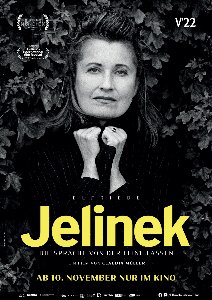

ELFRIEDE JELINEK – DIE SPRACHE VON DER LEINE LASSEN

Deutschland, Österreich / 2022

Dokumentation von Claudia Müller

Elfriede Jelinek ist seit Jahrzehnten ein Stachel im Fleisch ihrer Heimat Österreich, im Ausland vermutlich mehr geschätzt als von vielen ihrer Landsleute, immerhin Nobelpreisträgerin für Literatur. Die deutsche Filmemacherin Claudia Müller, die schon Porträts über diverse sperrige Künstler gestaltet hat (Hans Neuenfels, die Österreicherin VALIE EXPORT), setzt sich biographisch und gleichzeitig interpretierend auf die Spuren dieser Schriftstellerin, möglicherweise in Hinblick auf deren 75. Geburtstag, der sich vorigen Dezember gejährt hat. Jedenfalls geht es darum, wie Elfriede Jelinek mit Hilfe der Sprache sehr erfolgreich versucht hat, die Seelenruhe ihrer Landsleute aus den Angeln zu heben.

Die Jelinek ist in den letzten Jahren schweigsam geworden, davor hat sie relativ viele Interviews gegeben, also kann Claudia Müller ziemlich reichlich auf die Schriftstellerin als Interpretin ihrer selbst zurückgreifen. Im übrigen interpretieren ihre Texte, gelesen von hochrangigen deutschen Schauspielern, was sie zu sagen hat. Vom Inhalt her geht der Film chronologisch durch ihr Leben, fokusiert auf wichtige Schwerpunkte – zur Gänze kann man dieses reichhaltige Werk nicht in den Griff bekommen, schon gar nicht in den eineinhalb Stunden, die später auch fernsehtauglich sind.

Jeder Mensch, meint die Jelinek, habe in seiner Kindheit so viel Schreckliches erlebt, dass er sein Leben lang davon zehren könnte. In ihrem Fall mag das teilweise stimmen – eine extrem katholische Mutter, die sie mit Gewalt zum musikalischen Wunderkind hochzüchten wollte, der halbjüdische, sozialistische Vater, der ihr Filme über die NS-Konzentrationslager zeigte, sich sonst aber im Hintergrund hielt – allein elementare politische Spannungen waren da schon in der Kindheit vorhanden, ganz zu schweigen von dem enormen persönlichen Druck, von dem sich die Jelinek schreibend so oft befreit hat, ohne sich, wie sie sagt, befreit zu fühlen. Der „böse Blick“, der sie auszeichnet, der Hohn, den sie über ihre Gestalten und damit über die Mitwelt gießt, wurde von Anfang an ihr Markenzeichen. Wie wird man Elfreide Jelinek – darauf gibt der Film recht überzeugend Antwort.

Sie hat von Anfang an gehasst, hasste die Klosterschule und den Katholizismus, hasste die beschönigenden Udo-Jürgens-Songs, hasste die in ihren Augen falsch gepriesene Natur ihrer steirischen Heimat, sie hasste noch mehr den in Österreich so hoch geschätzten Tourismus, sie hasste vor allem den Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Die Sprachspiele der „Wiener Gruppe“ haben sie beeinflusst, bitterböse, gallige Satire war ihr immer zu eigen, und in der alternativen Szene fand sie sich angenommen.

Die Themen für sie lagen damals auf der Straße – und die Gegner, gegen die sie anrannte. Man lässt – kurz und sich selbst entlarvend – Waldheim und Haider zu Wort kommen, lässt Reich-Ranicki den Kopf darüber schütteln, dass sie ihre Kraft darauf verwende, Wut und Hass zu verbreiten (das sei unweiblich).

Und dann war noch jenes Werk, mit dem sie, wie sie sagt, „ihren guten Namen verloren“ hat. Die Wessely, die ihre Mit-Verantwortung für Filme wie „Heimkehr“ nicht zugeben wollte, vernichtete die Jelinek in dem Stück „Burgtheater“. Niemand in Wien hat es gespielt, nicht einmal der ihr so ergebene Claus Peymann, und dieses Werk haben ihr die Landsleute nie verziehen. Man patzt keine Idole der Nation an. Und man arbeitet auch nicht die Nazigräuel auf wie in „Rechnitz“. Die Jelinek hat viele Anhänger, denen sie aus der Seele spricht, und noch mehr Gegner. Und daran wird sich vermutlich auch nichts mehr ändern.

Der Film schneidet sein Material – Jelinek und Dokumentarfilme – meisterlich, gibt das richtige Bild zum richtigen Wort. Die innere Emigration der Jelinek geht so weit, dass sie nicht einmal nach Stockholm fuhr, um den Nobelpreis entgegen zu nehmen. Aber dieser Film hat sie wieder ins Rampenlicht gestellt und ihre Funktion in der österreichischen Nachkriegsgeschichte deutlich gemacht.

Renate Wagner