Felix Weingartner: Orestes • Theater Erfurt • Premiere: 20.05.2023

112 Jahre, 11 Monate und 26 Tage bis zur Grosstat der Wiederbelebung

112 Jahre, 11 Monate und 26 Tage sind seit der mutmasslich letzten Aufführung von Felix Weingartners «Orestes» im Neuen Deutschen Theater Prag (heute Staatsoper Prag) am 24. Mai 1910 vergangen. Vom Vergessen befreit hat das Stück nun das Theater Erfurt. Deutschlandfunk Kultur sendet die Aufzeichnung der Premiere am 27.05.2023 um 19.05.

Felix Weingartner, ein Jahr älter als Richard Strauss, ist hauptsächlich als Konzertdirigent bekannt. Weingartner studierte Klavier und Komposition in Graz und kam dann durch eine Empfehlung von Johannes Brahms an die Universität Leipzig und zu Franz Liszt in Weimar. Nach Engagements in Königsberg, Danzig, Hamburg, Frankfurt und Mannheim war Weingartner von 1891 bis 1898 Hofkapellmeister der königlichen Oper in Berlin und Leiter der Sinfoniekonzerte der königlichen Kapelle. Nach der Leitung des Kaim-Orchesters in München (heute Münchner Philharmoniker) übernahm Weingartner 1908 als Nachfolger Gustav Mahlers die Direktion der Wiener Hofoper (bis 1911) und die Leitung der Konzerte der Wiener Philharmoniker (1908-1927). Zum Ende seiner Wiener Zeit war er auch noch Direktor der Wiener Volksoper. Von 1927 bis 1934 war Weingartner Chefdirigent des damaligen Basler Orchesters und Direktor des Konservatoriums, bevor er 1937 endgültig in die Schweiz emigrierte. Am 7. Mai 1942 starb Weingartner in Winterthur.

Den Grund für Weingartners relativ häufigen Wechsel der Positionen sieht die Überlieferung vor allem darin begründet, dass er ein «Querkopf» war, dem man es nur sehr schlecht recht machen konnte. So verschärften sich Ende 1897 die Spannungen mit der Direktion der Hofoper Berlin: Die Uraufführung seine Oper «Genesius» hatte nicht den erhofften Erfolg gehabt und in Besetzungs- und Dispositionsfragen fühlte er sich übergangen. Der Arzt, den Weingartner wegen «heftiger Nervenanfälle» aufsuchte, empfahl ihm eine Reise in den Süden. Weingartner wählte Taormina auf Sizilien: «Im griechischen Theater Taorminas, von sonniger, regenloser Zeit begünstigt, schrieb ich an den Vormittagen die Neudichtung, vom Original dort abweichend, wo der von mir bereits klar erkannte metaphysische Charakter der Musik dies nicht nur erlaubte, sondern gebot». Das Original ist die Orestie des Aischylos und Weingartners «Orestes» die Mutter aller Antikenopern. Als Vorbild des Projekts könnte die Tetralogie «Homerische Welt» (auch: «Die Odyssee», 1896-1903, op. 30) von August Bungert (1845-1915) gedient haben. Richard Strauss hatte zur Zeit der Uraufführung des «Orestes» erst einen Mittelalterstoff vertont («Guntram», 1894) und einen altdeutschen Märchenstoff in Arbeit («Die Feuersnot»). «Salome» (1905) und «Elektra» (1909), die «Orestes» zum Verhängnis werden sollten, sollten erst noch kommen.

Foto © Lutz Edelhoff

Der I. Teil von Weingartners Trilogie («Agamemnon») beginnt mit dem Fall Trojas. Der Wächter auf der Königsburg (Máté Sólyom-Nagy mit kräftigem Bariton) verkündet das Ende des trojanischen Kriegs und die Heimkehr von König Agamemnon (Kakhaber Shavidze mit königlich imposantem Bass und grandioser Textverständlichkeit). Agamemnons Gattin Klytaimnestra (mit voluminösem, dramatischem Sopran Ilia Papandreou) ist davon wenig begeistert: um ihre Tochter Iphigenie, die Agamemnon geopfert hatte, um am trojanischen Krieg teilnehmen zu können, zu rächen und ihren Geliebten Aigisthos (Siyabulela Ntlale mit hellem, ausgesprochen agilem Bariton mit fast tenoraler Attitüde) heiraten zu können, hatte Klytaimnestra Agamemnons Tod beschlossen. Ein Bote (Tristan Blanchet mit kräftigem, bestens geführtem Tenor) kündet den Einzug Agamemnons an. Kassandra (Laura Nielsen mit superben Piani, inniger Leidenschaft, intensiver Spannung und alles überragender Bühnenpräsenz), Tochter des Priamos und Seherin, die Agamemnon als Siegpreis von seine Heer geschenkt wurde, begleitet ihn. Kassandras Prophezeiung vom nahen Tod Agamemnons und ihrer selbst wird erst geglaubt, als die beiden von Klytaimnestra umgebracht wurden. Klytaimnestra erklärt ihre Morde öffentlich mit der Rache Iphigenies: Aigisthos und dessen Söldner unterbinden einen aufkeimenden Aufstand.

Foto © Lutz Edelhoff

Mit Beginn des II. Teils («Das Totenopfer») sind einige Jahre vergangen. Noch als Kind schickte Klytaimnestra ihren Sohn Orestes (Brett Sprague mit kraftvollem Heldentenor und einem überschaubaren Repertoire an Farben) zur Erziehung (und zu seinem Schutz) ins Königreich Phokis. Nun ist er erwachsen geworden und kehrt mit seinem Freund Pylades (Cristiano Fioravanti, stumm) in die Heimat Argos zurück, um den Mord am Vater zu rächen. Am Grab des Vaters erneuert Orestes seinen Racheschwur. An der Spitze eines Trauerzuges erkennt er seine Schwester Elektra (Daniela Gerstenmeyer mit hellem, agilem Sopran) und beobachtet sie. Die von schweren Albträumen gezeichnete Klytaimnestra hat sie und die Mägde geschickt, um die Schatten der Gemordeten zu versöhnen. Elektra erfleht aber am Grab des Vaters die Heimkehr ihres Bruders, woraufhin Orestes hervortritt und sich zu erkennen gibt. Elektra enthüllt er seinen Plan, gebietet ihr Verschwiegenheit und schickt sie mit Pylades zurück nach Phokis. Klytaimnestra schildert ihren Albtraum, einen Drachen, den sie mit ihrem eigenen Blut nährte, geboren zu haben, Kilissa, der Amme des Orest (Elsa Roux Chamoux mit verführerischem Mezzo). Orestes, immer noch als Wanderer verkleidet, kann ihr Vertrauen gewinnen, so dass sie Aigisthos herbeilockt, dem er dann mitteilt, Orestes sei in Phokis gestorben. Als Aigisthos Klytaimnestra davon unterrichten will, tötet ihn Orest. Klytaimnestra und ihren Knechten gibt er sich zu erkennen. Es gelingt seiner Mutter nicht, ihren Sohn umzustimmen: sie muss ihren Frevel mit ihrem Tod büssen, kann vorher aber noch die Rachegeister auf ihn hetzen. Als Orestes dann von den Furien bedroht wird, erfasst ihn das Entsetzen über seine Tat und er macht sich auf den Weg nach Delphi, um sich dort im Tempel des Apoll zu entsühnen.

Foto Lutz © Edelhoff

Der III. Teil («Die Erinyen») beginnt mit der Ankunft des Orestes im Tempel des Apollon zu Delphi. Die Seherin des Tempels (Katja Bildt mit gepflegtem Mezzo) weist ihn an, in den Hades hinabzusteigen. Klytaimnestras Geist fordert die Erinyen auf, ihm zu folgen. Auf der Asphodeloswiese angekommen, ruft Orestes Agamemnons Schatten an, der erscheint und gleich wieder verschwindet. Als Orest zur Sühne sich selbst das Leben nehmen will, gebietet ihm der Geist Kassandras Einhalt. Sie hat im Elysium einen Olivenzweig gebrochen, der ihn vor den Erinyen schützt, und will ihn nun nach Athen führen, wo Pallas Athene den Fall beurteilen soll. Athene (Candela Gotelli mit aufgedrehtem Spiel) will aber den Fall nicht selbst beurteilen und beruft einen Rat der zwölf würdigsten Bürger ein. Das Resultat ist ein Patt, Athene spricht Orestes dann mit ihrer Stimme frei. Erzürnt verfluchen die Erinyen Stadt und Land. Orest versöhnt die Erinyen mit dem Vorschlag eines Bündnisses zwischen ihm als neuem König von Argos und Athene, dessen Einhaltung sie überwachen sollen. Der Olivenzweig wird eingepflanzt und wird als Zeichen des neuen Bundes zu einem mächtigen Ölbaum. Die Erinyen wandeln ihren Fluch in einen Segen. Athene verkündet die Heirat von Pylades und Elektra und schickt Orestes zum Strand der Skythen, wo er seine von Artemis befreite Schwester Iphigeneia finden werde.

Weingartners Partitur ist gross besetzt und so spielen unter der musikalischen Leitung von Chefdirigent Alexander Prior das Philharmonische Orchester Erfurt und die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach. Mit grosser Leidenschaft und Präzision bringen die Musiker die ungemein farbenreichen, vielschichtigen Klänge zu Gehör. Und Prior setzt Spannungsbögen, die die drei Stunden wie im Fluge vergehen lassen. Der von Markus Baisch vorbereitete Opernchor des Theater Erfurt trägt mit mustergültiger Textverständlichkeit seinen Teil zum Gelingen des phänomenalen Abends bei.

Weingartner hat sein Libretto zu einer Zeit (1898), als Aufführungen antiker Tragödien noch keineswegs üblich waren, selbst in freier Anlehnung an die Orestie des Aischylos gedichtet. Als Vorbild des Projekts könnte die Tetralogie «Homerische Welt» (auch: «Die Odyssee», 1896-1903, op. 30) von August Bungert (1845-1915) gedient haben.

Von besonderem Interesse ist hier, wie der bekennende Pazifist Weingartner den III. Teil, «Die Erinyen», gestaltet hat. Pallas Athene, zu der die Seherin des Tempels zu Delphi Orestes geschickt hat, entscheidet nicht allein über Schuld oder Unschuld Orestes, sondern delegiert diese Entscheidung an einen Rat der zwölf der würdigsten Bürger Athens, die das Urteil «sine ira et studio» («ohne Zorn und Eifer») fällen sollen. Der Entscheid führt zu einem Patt, das Pallas Athene mit ihrer Stimme zugunsten Orestes Unschuld entscheidet. Orestes rettet nun die Situation, in dem er den vor Enttäuschung rasenden Erinyen die Aufgabe gibt, das Bündnis zwischen den Königreichen von Argos und Athen zu schützen.

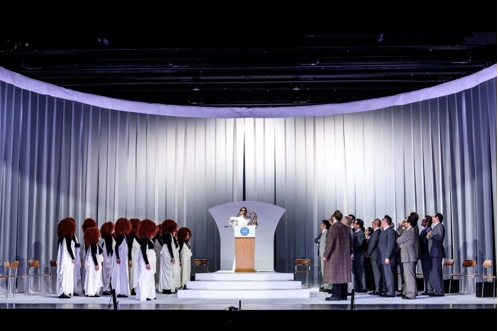

Hier setzt auch die Inszenierung von Intendant Guy Montavon an. Montavon lässt die Geschichte in der Zeit zwischen dem Ende des ersten Weltkriegs und dem Ende des Zweiten Weltkriegs spielen. Der I. Teil «Agamemnon» spielt in einer Art Bunker, wo die Kriegsheimkehrer erwartet werden und der Mord Klytaimnestras an Agamemnon geschieht. Der II. Teil «Das Todtenopfer» spielt an dem an Lenins Mausoleum gemahnenden Sarkophag Agamemnons. Der III. Teil «Die Erinyen» spielt zuerst in dem an eine Müllhalde erinnernden Hades und dann, die Szenen, die in Athen spielen, in einem Sitzungsaal mit UNO-Emblem. So, wie Orestes versuchte die Spirale der Gewalt, symbolisiert durch den Atridenfluch, zu durchbrechen, versuchte man nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Gründung der UNO zukünftige Gewalt zu verhindern. Was daraus geworden ist, ist ja bekannt. Ausgestattet wird die tief beeindruckende Inszenierung von Hank Irwin Kittel.

Mit dieser genialen Inszenierung haben das Theater Erfurt und Guy Montavon der Opernwelt ein Werk zurückgegeben, das alle Kraft hat, zu bestehen.

Weitere Aufführungen: Sa, 27.05.2023; Fr, 02.06.2023; So, 04.06.2023; Fr, 09.06.2023; So, 11.06.2023.

22.05.2023, Jan Krobot/Zürich