Theater Erfurt / Astor Piazzolla Oper María de Buenos Aires / Premiere am 27.09.2025

Der Tango als Existenzial: Zwischen Eros und Thanatos

Copyright: Theater Erfurt

Die Geschichte von María de Buenos Aires beginnt 1968 in einem schäbigen Hotel in New York. Astor Piazzolla, der „Revolutionär des Tangos“, und der surrealistische Dichter Horacio Ferrer, saßen dort zusammen und träumten von einem argentinischen Pendant zur West Side Story. Was entstand, war jedoch etwas ganz anderes: eine „Operita“, die sich jeder Kategorisierung entzog und die Grenzen zwischen Konzert, Oper und Tanztheater aufhob.

Die Operita feierte 1968 im Sala Planeta Theater in Buenos Aires Premiere und löste hitzige Debatten aus. Diese Form war zuvor noch nie im Tango verwendet worden, erwies sich jedoch als so erfolgreich, dass „Maria de Buenos Aires“ auch heute noch, viele Jahre nach ihrer Entstehung, ihren Siegeszug um die Welt fortsetzt.

Piazzollas 1968 uraufgeführte Tango-Oper ist ein Werk, das zugleich nachdenklich stimmt und berauscht, gesellschaftliche Missstände aufzeigt und das Leben feiert, Liebeserklärung und Anklage an den Tango ist. María kommt aus der Vorstadt von Buenos Aires. Gefangen in den Begehrlichkeiten einer von Kriminalität und Machismo geprägten Welt wird sie zur Projektionsfläche ihrer Umgebung. Zur Heiligen verklärt, zum Objekt degradiert, geht sie unbeirrt ihren eigenen Weg, bis sie – inzwischen erfolgreiche Tangosängerin – einem Femizid zum Opfer fällt. Doch in der surrealen Welt von Piazzolla erhält sie eine neue Chance: Als Schatten kann sie sich zurück ins Leben kämpfen.

Das Bild Marias ist rätselhaft und vielschichtig. Die Handlung von „Maria de Buenos Aires“ basiert auf der tragischen Geschichte einer jungen Frau namens Maria. Ihr Schicksal spiegelt wie ein Spiegel die Geschichte des Tangos wider, der Ende des 19. Jahrhunderts als berauschende Mischung aus europäischen Tänzen und argentinischer Milonga in den armen Einwanderervierteln von Buenos Aires entstand.

Piazzolla, der Bandoneon-Virtuose, der den Tango vom Tanzsaal in den Konzertsaal führte, war kein Opernpraktiker. Ferrer, beeinflusst von García Lorca und dem magischen Realismus, lieferte keine lineare Handlung, sondern eine Folge von 17 musikalischen Tableaux – inspiriert von brasilianischen cantatas und autos sacramentales, die Musik, Poesie und Erzählung miteinander verweben. Das Ergebnis war ein paradigmatisches Beispiel für die Aufweichung traditioneller Gattungsgrenzen im postmodernen Musiktheater.

Strukturelle Innovation jenseits aristotelischer Dramaturgie

Das Werk verzichtet bewusst auf aristotelische Dramaturgie zugunsten einer zyklisch-episodischen Struktur. Diese anti-lineare Erzählweise transformiert religiöse Semantiken in eine säkular-mythologische Allegorie urbaner Entfremdung. Die Titelfigur María fungiert als polysemisches Symbol: individuelles Schicksal der milonguita, Personifikation von Buenos Aires und musikalisches Leitmotiv zugleich.

Gattungstheoretische Pionierarbeit

María de Buenos Aires antizipiert postmoderne Tendenzen der Gattungshybridisierung, wie sie später in Werken von Kagel, Aperghis oder Turnage manifest werden. Die Integration von Tango-Idiomatik in experimentelle Musiktheater-Formen schafft eine genuine musica popular urbana, die traditionellen Hierarchien zwischen „E-“ und „U-Musik“ produktiv dekonstruiert.

Die Geburt der Tragödie aus dem Geist des Tangos

Im Großen Haus des Theaters Erfurt erwacht diese Welt nun zum Leben – dank einer Inszenierung, die das Zyklische, das Ewige Wiederkehren der immer gleichen menschlichen Dramen, mit beeindruckender Konsequenz ins Bild setzt.

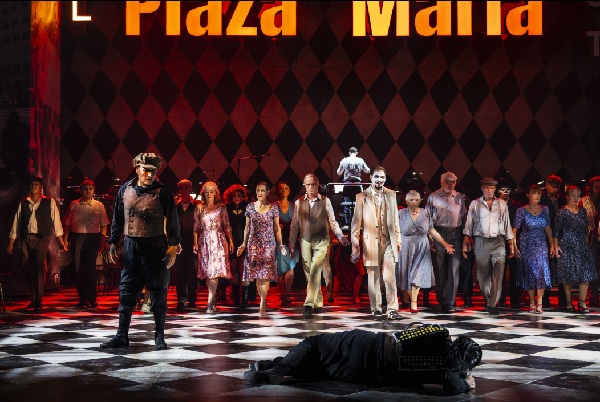

Stephanie Kuhlmann und Hank Irwin Kittel haben eine Bühnensprache entwickelt, die das Labyrinthische von Buenos Aires einfängt: Schwarz-weiße Kacheln wölben sich wie ein geometrisches Schicksal über die Spielfläche, erinnern an jene Milongas, wo der Tango nicht nur getanzt, sondern gelebt und erlitten wird: Tango als Lebenselixier und Verhängnis! Zunächst ist das Orchester auf der Bühne und ein Teil der Handlung, später wird es mit der Hebebühne nach oben gefahren und eine neue Spiel-Ebene entsteht. Die Regie versteht es, die fragmentarische Struktur des Werks nicht als Schwäche zu kaschieren, sondern als ästhetisches Prinzip zu begreifen. Hier wird nicht linear erzählt, sondern in Spiralen gedacht – ganz im Sinne jener lateinamerikanischen Erzähltradition, die Realität und Traum, Mythos und Geschichte zu einem magischen Gewebe verwebt.

Die Vielschichtigkeit der María

Kuhlmanns Regie löst die narrative Fragmentierung durch Personenspaltung:

Copyright: Theater Erfurt

Candela Gotelli verleiht der María Stimme und lyrische Präsenz, changierend zwischen Zärtlichkeit und Verzweiflung. Ihr Spiel und ihre Stimme beeindrucken das Publikum durch Tiefe und kraftvolle Emotionen. Sie spielt die Rolle nicht nur, sie lebt sie! Ihre Darbietung ist so ausdrucksstark, dass sie oft tief in die Herzen der Zuschauer dringt und niemanden gleichgültig lässt. Silvina Machado tanzt den Schatten der María und verkörpert deren körperlich-erotische Komponente. Dagmar Hunzinger und Elli Treptow erscheinen als vergangene Marías – in Kostümen, deren Farbverlauf von Rot zu Grau den Übergang vom Leben zum Tod symbolisiert. Diese Aufspaltung visualisiert die dualistische Struktur des Werks zwischen Realismus und Allegorie. „Sie ist eine allegorische Figur, aber eben nicht nur das“, sagt Regisseurin Stephanie Kuhlmann. María ist die Milonguita, die Verlorene, die Verführte – aber auch die Verkörperung von Buenos Aires selbst. Sie ist der Tango: Lebenselixier und Verhängnis zugleich. Da die Regisseurin selbst Tango tanzt, kann sie sehr gut die Tango-Welt nachvollziehen und gut darstellen in ihrer Inszenierung.

Harmonische Komplexität und kompositorische Raffinesse

Unter der Leitung von Stefano Cascioli entfaltet das Philharmonische Orchester Erfurt Piazzollas komplexe Partitur, die systematisch verschiedene Stilebenen integriert. Der Tango Nuevo bildet das harmonische Grundgerüst, wird aber durch polyrhythmische Strukturen, atonale Passagen und neoklassizistische Elemente erweitert. Neben Tango-Elementen finden sich Walzer, Polkas und eine Habanera, die an Bizets Carmen erinnert.

Besonders bemerkenswert ist die kunstvolle Fuge im ersten Teil („Fuga y misterio“), die barocke Kontrapunktik mit Tango-Rhythmik kombiniert und Piazzollas kompositorisches Können weit über den Tango hinaus zeigt. Das chromatisch absteigende Tetrachord as-g-ges-f fungiert als Todesmotiv durchzieht leitmotivisch die gesamte Komposition. Diese passus duriusculus-Variante verweist auf barocke Sterbe-Topoi, aktualisiert diese jedoch im Kontext des urbanen Tango-Milieus.

Die absteigende Chromatik, Symbol des Todes, durchzieht das Werk wie ein roter Faden. „Diese tiefe Traurigkeit“, erklärt Cascioli, „spiegelt die Seele des argentinischen Volkes wider.“ Tatsächlich wird hier hörbar, was Piazzolla meinte, als er sagte, der Tango sei „eine Art, den Schmerz zu tanzen“. Insgesamt gelingt es Stefano Cascioli mit jedem Takt Piazzollas Musik zu verlebendigen, so dass sie dem Publikum oft unter die Haut geht.

Männer, Mythen, Musik

Ole Xylander als Duende – jener Kobold, der die Geschichte erzählt – changiert zwischen Erzähler und Beschwörer. Sein schauspielerisches Können fesselt das Publikum. Er spielt mehrere Rollen in der Oper und taucht mit hervorragenden schauspielerischen Fähigkeiten in seine Rollen ein und hinterlässt beim Publikum einen unvergesslichen Eindruck.

Santiago Bürgi als Payador führt mit warmer Stimme durch die episodische Struktur. Die Tänzer Héctor Corona und Carlos Miguel Cisneros verkörpern das männliche Milieu, das María umgibt. Besonders eindringlich: Cisneros als personifiziertes Bandoneon – jenes Instrument, das María liebt und hasst, das sie antreibt und zerstört.

Das Bandoneon übernimmt dabei eine duale Rolle: einerseits rhythmisch-harmonisches Fundament, andererseits melodisch-expressives Soloinstrument mit quasi-vokalen Qualitäten. Die Tänze sind sinnlich, gefährlich, hypnotisch – Ausdruck einer Musik, die süchtig macht.

Die Stadt als Bühne

Das Tango-Studio Esquina del Tango ist seit über 20 Jahren Erfurts Anlaufstelle für argentinischen Tango. Hier kann man den Tanz von Grund auf lernen und bei den regelmäßig stattfindenden Milongas direkt auf der Tanzfläche in die einzigartige Atmosphäre der Tangokultur eintauchen. Diese Tänzer:innen des Tango-Studios „Esquina del Tango“ in Erfurt unter der Leitung von Klaus Frölich und Maike Lorenzen und die Statisterie verwandeln das Theater in eine pulsierende Stadtgesellschaft. Sie tanzen, leben, beobachten – sie sind Buenos Aires. Maryna Lopez, Alexander Hetman und Dmitry Ryabchikov als surreale Marionetten begegnen María nach ihrem Tod – als Spiegel einer Gesellschaft, die sich selbst nicht erkennt.

Copyright: Theater Erfurt

Ein Gesamtkunstwerk

Stephanie Kuhlmanns Inszenierung gelingt das Kunststück, die Form des Werks zu respektieren und zugleich eine theatrale Sprache zu finden, die berührt. Das Ergebnis ist ein Gesamtkunstwerk, das Musik, Tanz und Poesie miteinander verschmilzt – ganz im Sinne Piazzollas, der sagte: „Es ist besser, mit María de Buenos Aires pleite zu sein, als mit Mist reich zu werden.“

María de Buenos Aires ist keine Oper im klassischen Sinn – sie ist ein musikalisches Gedicht über Sehnsucht, Identität und die dunklen Seiten einer Stadt. Ein Abend, der zeigt, wie viel Kraft Musiktheater jenseits der Konventionen entfalten kann, und der Piazzollas visionäres Experiment als wegweisend für das postmoderne Musiktheater erweist.

Das Publikum reagierte mit großer Begeisterung. Besonders Tangofans zeigten sich bewegt von der musikalischen Tiefe und der tänzerischen Ausdruckskraft. Die Premiere endete mit langanhaltendem Applaus und Standing Ovation.

Wir empfehlen, sich vor dem Besuch der Operita mit dem Inhalt der Geschichte zu beschäftigen.

Weitere Vorstellungen: bis 15. Juni 2025

Larissa Gawritschenko und Thomas Janda