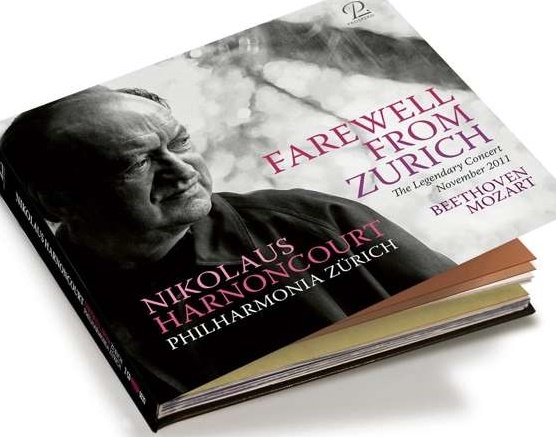

DE „FAREWELL FROM ZURICH“ – NIKOLAUS HARNONCOURT dirigiert Beethovens Symphonie Nr. 5 und Mozarts Serenade Nr. 10 für Bläser; Prospero

Fern aller Dogmen – Harnoncourts winterstürmender Altersstil: Live-Mitschnitte vom November 2011 aus der Tonhalle Zürich

Dass ausgerechnet die beste aller Beethoven-Aufnahmen Harnoncourts aus Zürich im Jahr 2011 mit einem auf modernen Instrumenten spielenden Orchester kommt, ist wohl kein Zufall. Zwar hatte Harnoncourt schon 20 Jahre zuvor, 1990/91, mit dem Chamber Orchestra of Europe alle Symphonien des Bonner Meisters eigespielt. Aber erst mit dieser Fünften in c-Moll aus Zürich hat Harnoncourt in völliger Freiheit fern jeglicher Konvention die letzte Seite im großen Tagebuch seiner Interpretationskunst Beethoven betreffend aufgeschlagen. Als wären alle pragmatischen Selbstbeschränkungen etwa zu Metronomangaben, die Konzentration auf den geglaubt allein seligmachenden Klang historischer Instrumente als intellektuelle Übung abseits des Inhalts der Musik, alles das, wofür er jahrzehntelang gekämpft hat, für einen Augenblick nicht mehr so wichtig.

Wer die Probenmitschnitte der drei da Ponte Opern von Mozart für die Vorbereitung der Aufführungen im Theater an der Wien aus Harnoncourts Wohnzimmer gesehen hat, weiß, dass es Harnoncourt am Ende seines Lebens nur noch um Wahrhaftigkeit in der Aneignung von Musik auf ihre Aussage hin, deren Motive sowie um die Erreichung der tiefsten Sedimente der Partituren durch einen unbedingten, wiederum als revolutionär zu bezeichnenden Gestaltungswillen ging. Nicht das Kleingedruckte der Musik oder das buchstabierende ‚beim Wort nehmen‘ der Partitur zählte da („Man soll nicht vorbereiten, was passiert.“), sondern eine neu gewonnene Geschmeidigkeit und Rasanz in den Tempi, nach wie vor forsch gesetzte Interpunktionen sowie eine zwingende Rhetorik zu Botschaft und Inhalt des Gespielten. Aus den Proben zur 5. Symphonie Beethovens, auf CD 2 festgehalten: „Bei den langen Tönen, da müssen Sie zu mir schauen, ich mache in diesen Takten zig verschiedenen Tempi.“ [….] “Das ist ein neues Tempo. Sie müssen einfach alle Antennen, alle Fühler, alle elektrischen Sender und Antennen ausfahren.“

Die Lust am vielstimmigen Rubato und eine bis an jegliche Grenze gehende feuerspeiende Expressivität dieser in der Fünften zu Klang gewordenen schmerzlich-schönen Reise von der Unentschiedenheit zum Licht, vom Unterliegen zum konstruktiven Tun, von der unterdrückenden Verstrickung zur kolossalen Befreiung, die besondere Atmosphäre vor Ort (im Gedenken an Claus Helmut Drese, der auch als Operndirektor der Wiener Staatsoper wahrlich für solitäre Glanzlichter gesorgt hat), alles das trägt zu einem kathartischen Aufatmen und Aufwachen am Ende bei. Wie bei Goya in der Malerei entstößt dieser Haltung keine subjektive Willkür, es geht um ein gesellschaftliches Spiegeln und Höheres, und zwar eine ‚conditio humana‘ als Ausdruck der Eigenverantwortlichkeit des Menschen ganz im aufklärerischen Sinne Kants und vor allem als Antithese zu einer fatalen Schicksalshörigkeit. Daher sind sowohl die Symphonie als auch Harnoncourts Hand darauf musikalisch eindringliche Wegweiser eines aus der Historie kommenden Versuchs der verständigen Betrachtung der Gegenwart.

Interessant ist besonders die Analyse von Peter Hagmann mit dem Titel „Was er wirklich sagen wollte“, der Beethovens Fünfte in enger Verbindung zu der 1804 uraufgeführten Dritten, ursprünglich Napoleon gewidmeten „Eroica“ in Es-Dur verortet. Dass der Wert eines durchgängigen Tempos auf das Denken der Neuen Sachlichkeit aus dem frühen 20. Jahrhundert zurückgeht, dass es die Abkehr des Dirigenten von die Devise erlaubt, die Musik als Programm zu begreifen und daran etwa die Tempogestaltung auszurichten.

Mozarts „Gran Partita“ in B-Dur, KV 361, für zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Bassetthörner, vier Waldhörner, zwei Fagotte und Kontrabass, braucht eigentlich keinen Dirigenten. Dass es keine Komposition „eines Zirkusaffen“ ist, wissen wir nicht erst seit Peter Shaffers Film „Amadeus“. Harnoncourt lässt in dieser anlassbezogen wohl persönlich aufgefassten Abschiedsmusik alles entspannt fließen, lassen wir es als eine Liebeserklärung an die Philharmonia Zürich (=Orchester der Oper Zürich) gelten.

Fazit: Ein grandioser Glücksmoment der Interpretationsgeschichte der Fünften Beethoven, das Album sollte in keiner Beethoven-Diskographie fehlen.

Anmerkung: Im Mai 2015 widmete sich Harnoncourt mit der 4. und 5. Symphonie zum allerletzten Mal Beethovens Werk. Zusammen mit dem Concentus Musicus wurde im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins aufgenommen, zum ersten Mal ausschließlich auf historischen Instrumenten aus der Beethovenzeit. Die Aufnahmen sind 2016 bei Sony erschienen. Aus meiner Sicht kann diese Studioaufnahme trotz ihres historisch signifikanten Werts jedoch nicht mit der glühenden Atmosphäre des Zürcher Abschieds des Maestros mithalten.

Dr. Ingobert Waltenberger