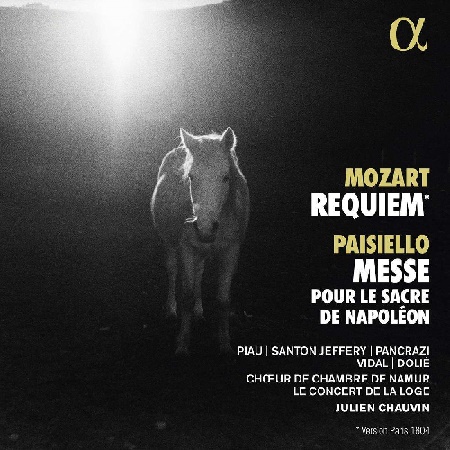

CD WOLFGANG AMADEUS MOZART „REQUIEM“, Version Paris 1804, GIOVANNI PAISIELLO „Krönungsmesse für Napoleon“, alpha classics

Die Rezeption von Mozarts großen Opern und Vokalwerken ging in Frankreich nur schleppend voran. Mozarts Requiem aus dem Jahr 1791 ward in Paris unter der Stabführung von Luigi Cherubini erstmals am 21. Dezember 1804 aufgeführt. 150 Mitwirkende waren in St. Germain l’Auxerrois versammelt und boten dem rundum entzückten zu Zwischenapplaus aufgelegten Publikum eine völlig schmerzfrei den damaligen Pariser Hörgewohnheiten und -erwartungen angepasste Fassung.

So wurden die nicht vorhandenen Bassetthörner kurzerhand durch Englischhörner ersetzt und das Posaunensolo im ‚Tuba Mirum‘ wurde von allen Bläsern unisono angestimmt. Als Introitus fungierte – wie in der vorliegenden Aufnahme – der entsprechende erste Satz des von der Zuhörerschaft adorierten Requiems von Niccolò Jommelli (oder er wurde in Konzerten später fallweise zusätzlich gespielt). Das „Requiem“ ließen die Franzosen häufig mit dem ‚Lacrimosa‘, dem letzten von Mozart vollendeten Satz ausklingen.

Die Aussprache des lateinischen Textes wurde französisiert, was zur Folge hat, dass die Worte „Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur, unde mundus judicetur“, etwa so gesungen werden: „Liber scriptüs proferetür, in quo totüm continetür, ünde mündüs schüdicetur.“ Mich stört das weniger, weil ich lange in Frankreich gelebt habe und die dortige Gewohnheit, alles in die Landessprache zu assimilieren (aus South Carolina wird so z.B.: Caroline du Sud), kenne. Irgendwie klingt das für unsere Ohren schon lustig….

Kurioserweise färbte der künstlerische Erfolg der Aufführungen von Mozarts „Requiem“ zuerst auf das nationale Conservatoire de musique ab, was wiederum auf jenen Mann zurückfiel, der eine französische Nationalmusik begründen wollte: dem Beginn Dezember 1804 zum Kaiser gekrönten Konsul Napoléon Bonaparte.

Der kleine große Mann mit kriegerisch expansiven Gelüsten wiederum bevorzugte italienische Musik. So beauftragte er den bereits an der königlichen Kapelle wirkenden neapolitanischen Komponisten Giovanni Paisiello, eine feierliche Krönungsmesse zu schreiben. Diese Messe pour le sacre de Napoléon (in B-Dur) erklang also am 2. Dezember, als Napoleon mit Josephine vor den Altar von Notre Dame de Paris trat, um sich in Anwesenheit des Papstes Pius VII. salben zu lassen. Damit Josephine ebenfalls gekrönt werden konnte, musste vorher rasch kirchlich geheiratet werden. Die Zeremonie fand zur nächtlichen Stunde vor der Körnung in Napoleons Arbeitszimmer statt.

Die elegante, freudig erregte Stimmung der Musik manifestiert sich in zahlreichen virtuosen Gesangssoli und festlichen Chören. Um Josephines Vorliebe für die Harfe zu entsprechen, baute Paisiello nach dem Credo ein Prélude für Harfe von Nicolas- Charles Bochsa ein. In einer bombastischen Besetzung von ca. 300 Musikern (zwei Orchester, zwei Chöre, zwölf Solisten) ging die Messe samt einem „Te Deum“ (das auf dem Album nicht zu hören ist) über die kirchliche ‚Bühne.‘ In der vorliegenden Aufnahme wurde in kleinerer Besetzung musiziert und man hat – wie im „Requiem“ von Mozart – „nur“ fünf Solisten eingesetzt.

Diese aber sind exquisit gecastet: Mit Sandrine Piau (Sopran), Chantal Santon Jeffery (Sopran), Éléonore Pancrazi (Mezzo), Mathias Vidal (Tenor) und Thomas Dolié (Bariton) agiert ein gleichwohl schönstimmiges wie gurgelakrobatisches (Paisiello) französisches Traumensemble unter der flotten musikalischen Leitung von Julien Chauvin. Sein auf alten Instrumenten spielendes Orchester Le Concert de la Loge und der 1987 gegründete Choeur de Chambre de Namur prunken in den im Februar 2022 im Arsenal de Metz aufgenommenen geistlichen Werken mit opernhafter Geste und beschwingten Tempi. Nachdenkliche Spiritualität ist nicht einmal im „Requiem“ zu orten, sondern mediterrane Lebenslust und die beinahe kindliche Freude an meisterlicher Musik.

Dr. Ingobert Waltenberger