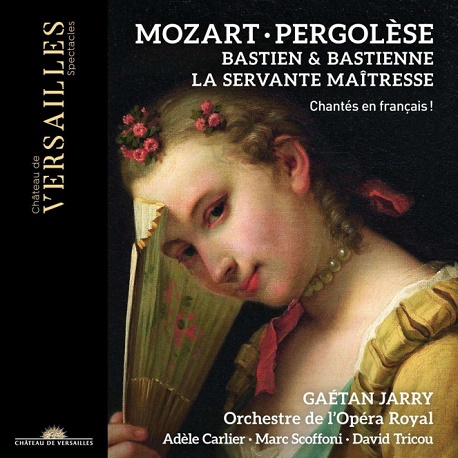

CD W.A. MOZART – G. B. PERGOLESI: BASTIEN & BASTIENNE und LA SERVA PADRONA in französischer Sprache gesungen; Chateau der Versailles Spectacles

Mozarts deutschsprachiges Singspiel „Bastien & Bastienne“ und Pergolesis „La Serva padrona“ als „La Servante maîtresse“ in französischer Sprache: Kann das was für den deutschsprachigen Markt?

Zuerst gilt es, den Konnex beider Werke zueinander herzustellen: Als Pergolesis „La Serva padrona“ Paris gastspielweise im Sturm nahm und lange vor Pizza & Co zum Symbol für italienische Lebenskunst, in diesem Fall in Form von Musikgeschmack, wurde, ließ sich Jean-Jacques Rousseau davon zu seiner Opernpetitesse „Devin du Village“ (=Dorfwahrsager) anregen, mit der Absicht, die italienische Opera buffa dem französischen Publikum in Ohr und Herz zu pflanzen. Rousseau hatte mit dem Stück im Pariser Buffonistenstreit zwischen französischer und italienischer Opernkunst klar Stellung bezogen. Der Erfolg des auf einfache Lebensweise abzielenden, hübschen Werks war dermaßen groß, dass sogar die Marquise de Pompadour im Hoftheater die Partie des Colin übernommen haben soll.

Alles begann also mit „Die Magd als Herrin“: Die im frühen 18. Jahrhundert als Vorbereiter des galanten Stils geltende Komödie „La Serva padrona“ ist als Intermezzo konzipiert. Sie wurde erstmals 1733 in Neapel zu Ehren des Geburtstags der Kaiserin Elisabeth Christina, Gattin des Karl VI. von Habsburg, gespielt. Dabei wurden die zwei Akte von „La Serva padrona“ in den beiden Pausen des dramma per musica „Il prigioner superbo“, ebenfalls aus der Feder Pergolesis, gegeben.

Die clevere und skrupellose Dienerin Serpina, die nach reichlich unwegsam mäandernden Gefühls- und Handlungswendungen den reichen, von ihr abhängigen alten Uberto bekommt, ist eine passgenaue Vorlage für Situationskomik und schablonenhaft überzeichnete Charaktere. Ähnlich wie in der Opera seria bilden da capo Arien, Duette und die Handlung befördernde Rezitative den formalen Rahmen. Auf Chöre wurde verzichtet. Die schlauen Typen solch komödiantischer Intermezzi kamen aus dem Volk.

In Frankreich begannen die Opern galanten Stils mit gesprochenen Dialogen erst spät Fuß zu fassen. „La Serva padrona“ war in Paris erstmals 1746 in der Comédie Italienne zu hören, es folgten 1752 eine Reihe von Aufführungen durch die Truppe von Eustachio Bambini. Eine von Rousseau veröffentlichte vollständige Orchesterpartitur in italienischer Sprache diente als Vorlage für ca. 30 Aufführungen.

Dem Werk war in Paris besonders als Parodie mit dem Titel „La Servante maîtresse“ in der Übersetzung und Adaption von Pierre Baurans Erfolg beschieden. In dieser Fassung mit satirischen Arietten untersetzt, tritt die Dienerin Zerbine ihren Eroberungsfeldzug gegen und mit Herrn Pandolphe an, der italienisch Vespone (Hornisse) genannte stumme Diener heißt nun Scapin.

In der neuen Aufnahme aus der Salle Marengo im Château de Versailles vom Dezember 2022 geben die lyrische Koloratursopranistin Adèle Carlier als resolute Zerbine und der Bariton Marc Scoffoni als zumindest stimmlich saftiger Pandolphe ein streitbares wie sentimentales Paar ab, das final gesellschaftlichen Konventionen zum Trotz zum Traualtar schreitet. Allerdings wird über die Frage der Treue und inbrünstigen Liebe bis zur letzten Sekunde palavert.

Der zwölfjährige Mozart nahm das im Wesentlichen von Friedrich Wilhelm Wieskern und Johann Müller ins Deutsche übertragene Stück „Les Amours de Bastien et Bastienne“ als Vorlage für sein textlich selbst erstelltes Schäferspiel „Bastien & Bastienne“.

In der Hauptsache basiert die Geschichte auf der volkstümlichen Bearbeitung Marie Justine Benoîte Favarts, die eine Parodie von Rousseaus einaktigem intermède „Le devin du village“ darstellt. Kennengelernt hatte es Mozart anlässlich eines Gastspiels der Kindertruppe von Felix Berner in Salzburg im Winter 1766/67, als die Mozarts von ihrer großen Westeuropa-Reise zurückkehrten. Fertig gestellt 1768 in Wien, wurde das Singspiel „Bastien & Bastienne“ angeblich im Hause des Auftraggebers Dr. Franz Anton Mesmer, dem Schöpfer des animalischen Magnetismus, aufgeführt.

In der vorliegenden Aufnahme wird auf eine von Henry Gauthier-Villars und Georges Hartmann erstellte Übersetzung ins Französische zurückgegriffen, die 1899 mit Mozarts Musik und den von Mozart nachträglich hinzugefügten Rezitativen bei Schott publiziert wurde. Diese Fassung erlebte ihre Uraufführung am 9. Juni 1900 in der Opéra Comique. Die gesprochenen Dialoge, die die Rezitative ersetzten, stammen von Laurent Delvert.

Die Schäferin Bastienne fürchtet, ihr geliebter Bastien habe sie wegen einer Dame aus dem Schloss verlassen. Der intrigenbewährte Dorfwahrsager Colas rät ihr, sich so oberflächlich zu benehmen, wie die Damen in der Stadt. Bastien erzählt Colas, dass sich Bastienne einen anderen angelacht hätte und empfiehlt ihm, künftig in Liebesdingen besser aufzupassen. Natürlich geht das harmlose Stück nach einigem Hin- und Her versöhnlich aus. Die beiden naiven Turteltäubchen umarmen sich und danken Colas für seine „Zaubermacht“. Am Schluss Wonne und Gloria im dreistimmigen Freudengesang.

Das Orchestre de l’Opera Royal unter der artikulationsfreudigen, kecken und geschmeidigen musikalischen Leitung von Gaétan Jarry sowie die mit Adèle Carlier (Bastienne), Marc Scoffoni (Colas) und vor allem dem lyrischen Tenor David Tricou (Bastien) erstklassige Besetzung sorgen für Spielwitz, Schwung, Esprit und kurzweilige Unterhaltung.

Die interessanten musikhistorischen Bezüge und die brillante musikalische Umsetzung sprechen für eine klare Empfehlung auch in unseren Breiten, wobei das überwiegend nicht französisch-sprachige Publikum bei den gesprochenen Rezitativen wahrscheinlich gerne auf das Übersetzungsangebot im umfangreichen Booklet zurückgreifen wird.

Dr. Ingobert Waltenberger