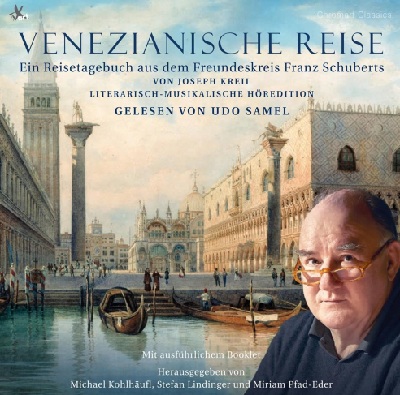

CD VENEZIANISCHE REISE von JOSEPH KREIL: Ein Reisetagebuch aus dem Freundeskreis Franz Schuberts; TYXart

Literarisch-musikalische Höredition, gelesen von Udo Samel

Diesem Hörbuch gewürzt mit Musik u.a. von Franz Schubert (Der Gondelfahrer, Op. 28, D. 809 für vierstimmigen Männerchor, Fantasie über das Lied „Nacht und Träume“ D. 827) liegt Joseph Kreils venezianische Reise mit dem Titel „Mnemosyne“ (=griechische Göttin der Erinnerung) zugrunde. Franz Sales („Salesius“) als eine Art Brief an das imaginäre Du dieses leiblichen Bruders gewidmet, sind diese wortmächtig poetischen wie politisch kritischen Reiserinnerungen des oberösterreichischen Dichters Ausfluss einer Reise, die sein Dienstherr, der böhmisch-österreichische Hofkanzler Prokop Graf von Laczansky, 1816 in Begleitung des Kaisers Franz I. unternahm. Kreil war zu der Zeit als sog. Hofmeister für die Erziehung der drei Söhne Laczanskys zuständig. Es war die erste Reise von Franz I. in das mit den Beschlüssen des Wiener Kongresses neu gegründete Lombardo-Venezianische Königreich. Die Reise, an der der 25-jährige Kreil als Sekretär des Hofkanzlers teilnehmen durfte, sollte vom Herbst 1815 bis zum Juni 1826 dauern. Ende Oktober kam die Gruppe in Venedig an, wo einige Wochen Aufenthalt reichten, um tausende Eindrücke zu sammeln und diese persönlich und im historisch-philosophischen Kontext der Zeit anschaulich zu reflektieren.

Venedig hatte schon im Laufe der Napoleonischen Kriege seine Unabhängigkeit verloren, fiel zunächst an Frankreich und nach dem Frieden von Campo Formio 1797 bis 1805 an Österreich. Nach einem weiteren von Frankreich gesteuerten Intermezzo kam Venedig 1814 wieder zu Österreich, wo es bis 1866 Teil der habsburgisch regierten Herrschaft Lombardo-Venetien bleiben sollte.

Joseph Kreil stand über seine Linzer Jugendfreunde (u.a. Anton von Spaun, Johann Mayrhofer) dem Schubert-Kreis nahe. Mit Joseph von Spaun drückte er gemeinsam die Schulbank. Insbesondere erwähnenswert ist, dass Kreil am Lesebuch „Beyträge zur Bildung für Jünglinge“ mitgewirkt hatte, das die Ideale des Freundeskreises (Freundschaftspathos, Idealismus, Kunstenthusiasmus und vaterländisches Gedankengut) feierte. Politische Freiheit und liberales Gedankengut waren da die vorrangigen Werte, für die man einstand.

Dass sich die Wünsche und Sehnsucht danach infolge des Wiener Kongresses und der Karlsbader Beschlüsse von 1819 nicht erfüllten, sondern eine Epoche der Restauration absolutistischer Herrschaft folgte, fand auch im Reistagebuch Kreils Ausdruck, der so das Fatum der zu Grab getragenen Republik Venedig beklagte.

Im ungemein fundierten, akribisch recherchierten und kommentierten 100-seitigen Booklet wird dieses Lebensgefühl im Kapitel ‚Politisches Denken im Schubert-Kreis‘ so zum Ausdruck gebracht: „Solche Töne der Resignation und Verzweiflung prägten die Seelenlage vieler Intellektueller und Künstler dieser politisch als deprimierend empfundenen Zeit. Das Phänomen des Weltschmerzes wurde zur Kehrseite einer sonst auch verharmlosend ‚Biedermeier’ genannten Restauration.“ Vor diesem Hintergrund feierte man die „Kunst als ein Medium der Erinnerung an eine idealisierte Vergangenheit.“

Frappierend ist die lyrische Qualität des Reiseberichts, aber auch die beißende Polemik, etwa was das pauschal gesehene vulgäre Treiben bzw. angebliche Desinteresse an Kunst der Venezianer – köstlich ist die empörte Schilderung der Verkäufer in schmutzigen Krämerläden auf der Rialtobrücke – des von Joseph von Spaun als fähig, gebildet und charakterstark beschriebenen Kreil anlangt. Als literarisches Vorbild in Sachen Verbindung „von äußeren Eindrücken und Erlebnissen mit persönlichen Empfindungen“ wird im Booklet Laurence Sternes „Sentimental Journey through France and Italy“ ausgewiesen.

Mir fällt ein anderer Name der österreichischen Literatur ein, wenn ich an den triefenden Spott, die beklagte geistige Düsternis der, so Kreil sinngemäß „unverständig primitiven Zeitgenossen“ (die Goldene Zeit war für Kreil offenbar die zweite Hälfte des 15. und die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts) denke: Thomas Bernhard. Wie der Übertreibungskünstler Bernhard delektiert sich Kreil vor allem an Extremen: Das waren für Bernhard naturgemäß nicht diejenigen einer pseudoreligiösen Verklärung einer „transzendenten Sehnsucht“, aber hinsichtlich der steten Wiederholung der Zurschaustellung von menschlicher Infamie, kommerzieller Berechnung und charakterlicher Herabgekommenheit treffen sich die beiden Sprachvirtuosen. Kreil beklagt mit einem fast schon masochistischen Pathos die „schmutzigen Lebensbedürfnissen“ bzw. die Notwendigkeit eines „eisernen Herzens“, um nicht ob der Abstumpfung der Mitmenschen durch Genuss und Sinnlichkeit in Tränen ausbrechen zu müssen.

Was würde Kreil wohl sagen, sähe er die heutzutage übliche handyschwingende und selfiesüchtige Masse an in Shorts und Flip-Flops steckenden, wasserplastikflaschenbewehrten Tagestouristen an Kitschsouvenirständen und Fastfoodbuden vorbeidrängen?

Die Stationen, die Kreil eindringlich beschreibt, sind die spektakulären steinernen Zeugen einer glorreichen Vergangenheit, die auch heute noch das Magnetfeld der Touristenströme bilden. Vorbei an einer sorbetschlürfenden Eleganzia bahnt sich der junge Festländer den Weg durch lärmende Pastetenkrämer, Obstverkäufer, Wasserträger, Theaterbilleteure oder Bettelweiber. Und sieht und schreibt und leidet und jauchzt. Sein Grundgefühl ist dasjenige einer dunklen, bunten Verwirrung.

Die Baukunst bleibt für Kreil die Mutter des Erhabenen und Großen, lange vor Bildhauerei bzw. Malerei. Wenngleich ihn vieles anmutet wie ein „Mausoleum der Freiheit, ein Totenacker der Geschichte“. Im Urteil kommt der Markusdom eher schlecht weg. Dafür schwärmt Kreil in höchsten Tönen von den Kirchen San Giorgio Maggiore und Il Redentore bzw. San Rocco mit der angeschlossenen Grande Scuola der einst kunstverständigen Bruderschaften. Vor allem aber der Dogenpalast stürzt Kreil in eine depressive Beschreibung desselben als leblose, einsame und verlassene Hülle.

Positiver, ja nahezu euphorisch huldigt Kreil hingegen dem Fernblick vom Campanile aus, der bis zu den Tiroler Bergen und weit in die Lagune reicht. Gefallen haben Kreil offensichtlich auch die Wasserfeste der Venezianer, als da sind die Regatta am Canal Grande und der Fresco notturno, eine Nachtwasserfahrt in feenartiger Beleuchtung. Da findet Kreil bewundernde Worte über die Farbigkeit des Geschehens als auch die Geschicklichkeit und Ausdauer der Sportler.

Dabei dürfte Kreil selber ein ziemlicher Feigling auf dem Wasser gewesen sein, wie seine hochdramatischen Schilderungen der unruhigen Gondelfahrten zum und vom Lido belegen. Da übertrifft sich Kreil in pathetisch fürchterlichen Gleichnissen vom Wassergrabe und Bildern des Todes. Der Wortwahl nach („wütendes Ungeheuer gegen die kalte Ruhe der Felsenufer“) glaubt der Hörer, es mit einem schrecklich elementaren Sturm im Atlantik zu tun zu haben und nicht mit einem strengeren Lüftchen in der Lagune. Da befällt unserem jungen Helden in Anbetracht der Unendlichkeit der Natur und der Endlichkeit unseres Seins wohl bisweilen eine galoppierende Fantasie.

Sachlicher und in all ihrer wundersam blumig formulierten Annäherung sind hingegen Kreils Berichte über die venezianische Malerschule und die besichtigten Skulpturen, nicht zuletzt die Sammlung der Gipsabgüsse berühmter Meisterwerke in der Akademie der bildenden Künste. Sein Favorit: Antonio Canovas Bildhauerarbeit der Jugendgöttin „Hebe“, in der Kreil die idealisierte Trias „Schönheit, Wahrheit und Tugend“ verkörpert sieht.

Jetzt verlassen wir Kreils Reisebricht, aus dem heutige Hörer Spannendes über Venedig zu Beginn des 19. Jahrhunderts erfahren können. Literaturinteressierte werden sich durch die gedrechselte, aber leuchtend poetische Sprache angezogen fühlen. Seltsam mögen dann und wann die juvenile subjektive Erregung, die Zwiesprache mit dem oftmals adressierten Salesius und die bisweilen ostentative Gelehrsamkeit (Besserwisserei) bzw. sein eigentümlich ambivalentes Verhältnis zu unseren italienischen Nachbarn erscheinen.

Udo Samel, der bekanntlich Franz Schubert auf der Leinwand verkörpert hat, liest mit angerauter Stimme in beachtlich flottem Tempo. An Musik ist auf dieser Edition (Gesamtspielzeit ca. 156 Minuten), herausgegeben von Michael Kohlhäufl, Stefan Lindinger und Mirjam Pfad-Eder, zu hören:

- Christian Pleines: Traversa (Intro); Risonanza (Nachklang)

- Wolfgang Hörlin: Nacht und Träume-Fantasie nach Franz Schubert

- Franz Schubert: Der Gondelfahrer für Männerchor

- Raphael Kohlhäufl: Der armenische Mönch (mit Anklängen an das Schubert-Lied „Der Gondelfahrer“)

Eine Reise nach Venedig hat schon jeder und jede unternommen oder sich zumindest vorgenommen. Der alte Reisebericht regt auf seine Weise dazu an, es (wieder) zu versuchen. Meine persönlichen Erfahrungen liegen schon längere Zeit zurück. Von Wien mit dem Nachtzug präferiert im Monat November, wenn die mauveleuchtenden Laternen im Nebel die nassspiegelnden Wege wiesen. Nach Ausstellungsbesuchen Ricottatorte zu essen oder bei Paolo in dessen Palazzo alte Vinylplatten zu hören, gehörte auch dazu. Auch das Tempi passati.

Dr. Ingobert Waltenberger