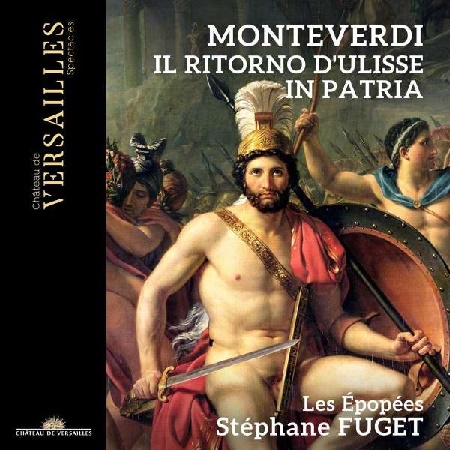

CD MONTEVERDI: IL RITORNO D’ULISSE IN PATRIA – Les Épopées unter Stéphane Fuget erfreuen mit einer exemplarischen Gesamtaufnahme; Château de Versailles Spectacles

Die Geschichte der Wiederentdeckung der Opern Monteverdis und der werkgerechten Interpretation entpuppt sich bei näherer Betrachtung als labyrinthische Annäherung an die Wirklichkeit. „Il Ritorno d’Ulisse in Patria“ wurde 1880 als anonyme Kopie in der Wiener Nationalbibliothek – genauer in der Privatsammlung des Kaisers Leopold I. – aufgestöbert. Dann tauchten handschriftliche Kopien des Librettos von Giacomo Badoaro in Venedig auf, in denen der Name des Komponisten vermerkt war. Badoaro wiederum war mit Busenello befreundet, der das Textbuch von Monteverdis letztem Werk verfasste. Beide gehörten dem Zirkel intellektueller Freidenker der Accademia degli Incogniti an.

Unterschiede zwischen Partitur und Textbuch iZm Akteinteilungen, Prolog und Chören ließen anfangs allerdings Zweifel an der Urheberschaft Monteverdis aufkommen. Die vorletzte Oper Monteverdis wurde wahrscheinlich Ende 1640 in Venedig uraufgeführt. Der für die römische Schule typische, auch für ein heutiges Publikum so reizvolle Mix an höfischen und populären Elementen mit einem durchaus ironisch humorvollen Blick auf den ruckelnden Maschinenraum menschlicher Leidenschaften und Antriebsfedern war Mitte des 17. Jahrhunderts das bestimmende Element auch der venezianischen Opern geworden. Die Fragilität unseres Tuns, die schicksalhaften unbegreiflichen Mächte und Kräfte, die unser Leben hin und herbeuteln, treten uns bei Monteverdi in Gestalt einer Schar kindischer Götter anschaulich entgegen.

Die schnell vergehende Zeit (Il Tempo), das launische Glück (La Fortuna) und die rostigen Blüten der blinden Liebe (Amore) sind jetzt genau so aktuell, wie sie vor 380 Jahren so klug und augenzwinkernd böse besungen wurden.

Die Umtriebe und Listen des „Ulisse errante“ basiert auf den letzten Gesängen der „Odyssee“. Dieses berühmte Stück Welttheater in Form eines rezitativisch gesungenen Gedichts mit Dialogen und Chor spielt nach Ende des Trojanischen Kriegs. Penelope, Frau des Odysseus, weist trotz aller Zweifel am Überleben ihres Mannes alle Freier barsch ab. Als Odysseus in der Maske eines Greises mit Unterstützung der Minerva wieder im heimischen Palast ankommt, besteht er die von Penelope ausgetüftelte Prüfung (Spannen des Bogens des Odysseus) und tötet in einem Aufwaschen die drei Mitbewerber. In der Oper braucht die wahrscheinlich weniger kluge als treue Penelope drei Stunden, um ihren seit 20 Jahren vermissten Geliebten zweifelsfrei wiederzuerkennen. Erst als Ulisse der misstrauischen Penelope von der gestickten, das eheliche Bett geschmückten Decke erzählt, deren Muster Diana in Begleitung ihres jungfräulichen Chors darstellt, sieht sie klar. Ein gar herzerweichendes Liebesduett beschließt die trotz der recitar cantando Stilistik so unverschämt melodienselige Oper.

Die Diskographie der Monteverdis Opern ist mittlerweile überaus üppig und qualitativ meist hochwertig. Von „Il Ritorno d’Ulisse in Patria“ gibt es ein gutes Dutzend verfügbarer Aufnahmen, die sich vor allem durch die Instrumentierung, die vokalen Verzierungen und das Temperament der musikalischen Leitung voneinander unterscheiden.

Stéphane Fuget und das Spezialisten-Ensemble Les Épopées katapultieren sich nun mit ihrer pittoresken Hof- und Gossen-Einspielung an die Spitze der Diskographie. Besonders was die ausgeklügelten hochvirtuosen Koloraturen anlangt, markiert die instrumental quicklebendige Aufnahme einen bemerkenswerten Höhepunkt der Monteverdi-Interpretation. Das stilistisch und von der Ausdrucksintensität her erstklassige Solistenensemble macht sich insbesondere um eine deklamatorisch kunstvolle Textdeutung verdient und entzückt in ihrer emotionalen Natürlichkeit mit dramaturgisch drastischen bis stupend klangschönen Gesangsleistungen. Von bissiger Wut und falschen Schmeicheleien, himmelschreiender Sehnsucht und grotesken Gaunereien bis hin zu rührender Zärtlichkeit und bedingungsloser Hingabe lauschen wir an der Kante des Sessels der mythischen Oper. Die weiß so viel über dir conditio humana, die sich abgesehen von den technisch naturwissenschaftlichen Errungenschaften scheinbar in nichts von damals unterscheidet.

Das Ensemble, angeführt von Valerio Contaldo (Ulisse) und Lucile Richardot (Penelope) ist bis in kleine Rollen hinein exquisit und von der Charakteristik der Stimmen her trefflich besetzt: Ambroisine Bré (Fortuna, Ericlea, Melanto,) Filippo Mineccia (L’Humana fragilitá, Pisandro,), Alex Rosen (Tempo, Nettuno, Antinoo), Marie Perbost (Amore, Giunone), Juan Sancho (Giove, Telemaco), Marielou Jacquard (Minerva), Cyril Auvity (Eumete), Jörg Schneider (Iro), Pierre-Antoine Chaumien (Eurimaco) und Fabien Hyon (Anfinomo) entwickeln in den unterschiedlichen Rollen markante Figuren aus Fleisch und Blut.

Hinweis und Tipp: Mit „Il ritorno d’Ulisse in patria“ wird die Wiener Staatsoper ihren mit „L’incoronazione di Poppea“ und „La favola di Orfeo“ gestarteten Monteverdi-Zyklus abschließen (Premiere am 3.4.2023) und damit die von Nikolaus Harnoncourt 1968 mit dem Concentus Musicus Wien spektakulär und breitenwirksam eingeläutete Monteverdi-Renaissance fortsetzen. Allerdings begannen die Anfänge dieser Entwicklung schon weit früher zu greifen: So hat Paul Hindemith schon am 3.6.1954 mit einem Orchester auf historischen Instrumenten Monteverdis „Orfeo“ konzertant im Wiener Konzerthaus aufgeführt. Nikolaus Harnoncourt spielte damals im Orchester. Ein Mitschnitt dieser Pioniertat (Label Archipel) ist nach wie vor erhältlich.

Dr. Ingobert Waltenberger